実践プロジェクトb「人と社会の活性化を促すアート・デザイン」学生達が練り上げた企画の数々が発表されました

実践女子大学と長岡造形大学の2大学が連携し、産学協同で社会をよりよい方向へ進めるアート・デザインを探求する「実践プロジェクトb」。K.UNOさんとリクルートさんにご協力を頂き、「新しい時代のブライダルジュエリー」を考える授業も、いよいよ最終発表を迎えました。学生達はブライダルジュエリーを取り巻く課題を様々な角度から考え、魅力的な企画にまとめあげました。

長岡造形大学では、パッケージなどの実物を制作して持参する学生も

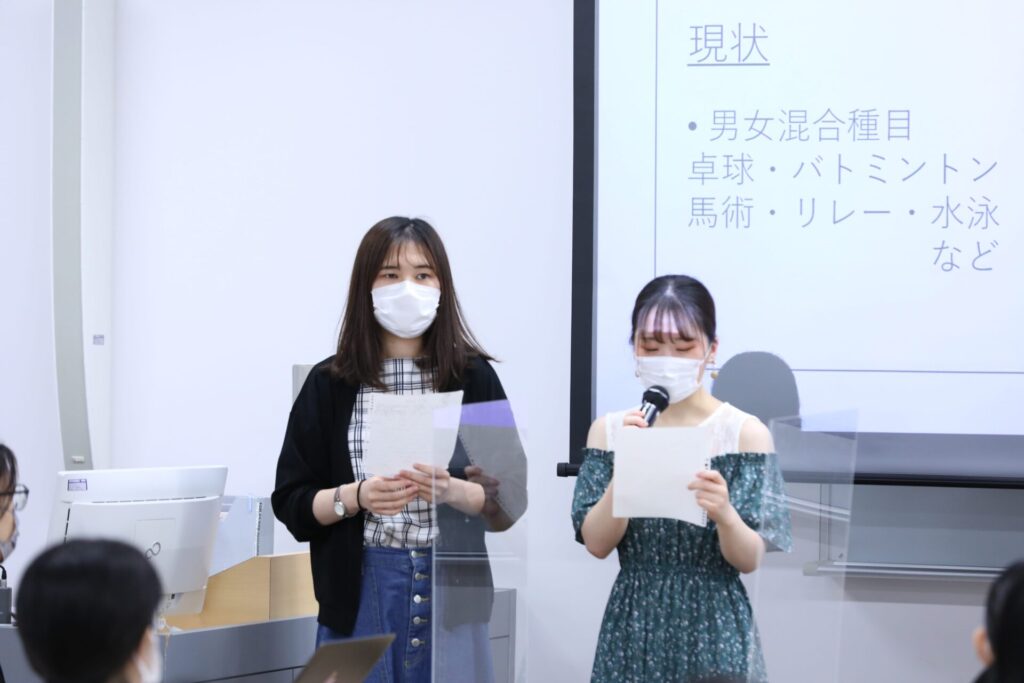

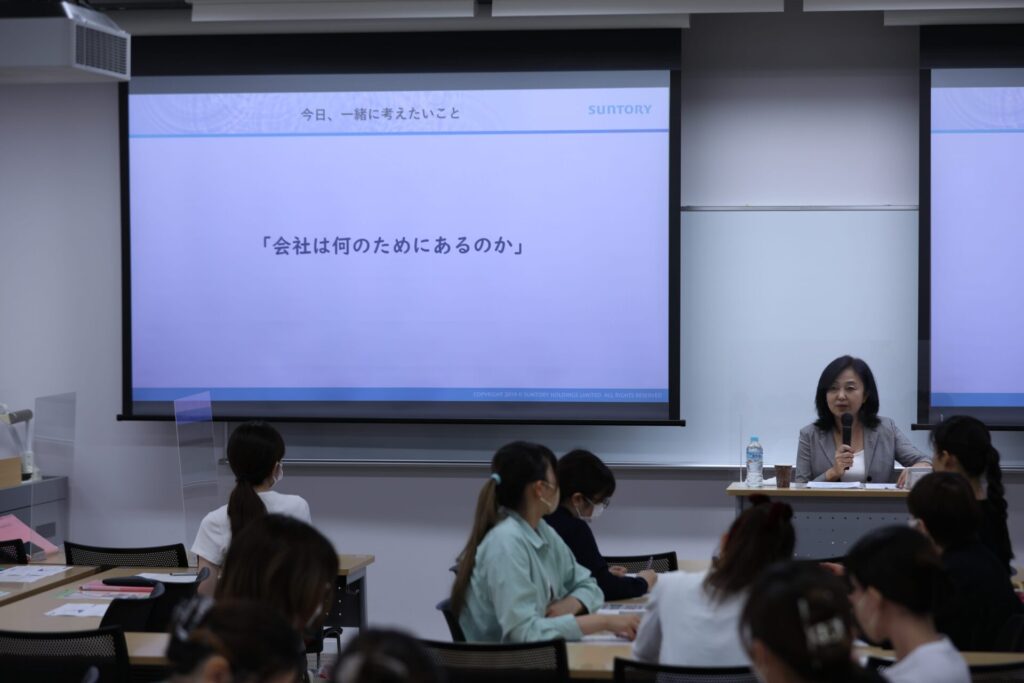

最終発表はこれまでの授業と同様に両大学をリモートでつないで行われ、離れていてもオンライン上で共通のテーマについて考え、一緒に歩んできた仲間達が集合しました。発表を前に学生達が緊張した表情を浮かべる中、K.UNOの青木氏、リクルートの米田氏の「みなさんの発表を楽しみにしていました」というあたたかい言葉で始まりました。

プレゼンテーションの口火を切ったのは、長岡造形大学です。約10分の持ち時間で、全14のチームが順番に壇上へ。8枚の花びらをリフォームしなくともパートナーや子と分けて絆を受け継ぐことができるジュエリーや、結婚記念日を食べられるパンで祝うリングパンなど、次々と個性的な企画が発表されました。家族から譲り受けたパールのネックレスをリメイクするジュエリーは、夫婦だけでなく親子の絆も大切にする視点が盛り込まれていました。

中には企画のパッケージや絵本、ウェルカムボードなどを、実際に造って持参した学生も。画面越しに実物をみた学生達から、歓声が上りました。ブランド名やロゴ、スライドに添えられたイラストなども細部までしっかりデザインされ、完成度の高さを感じさせました。

実践女子大学では、課題の解決にフォーカスした様々な切り口の企画を発表

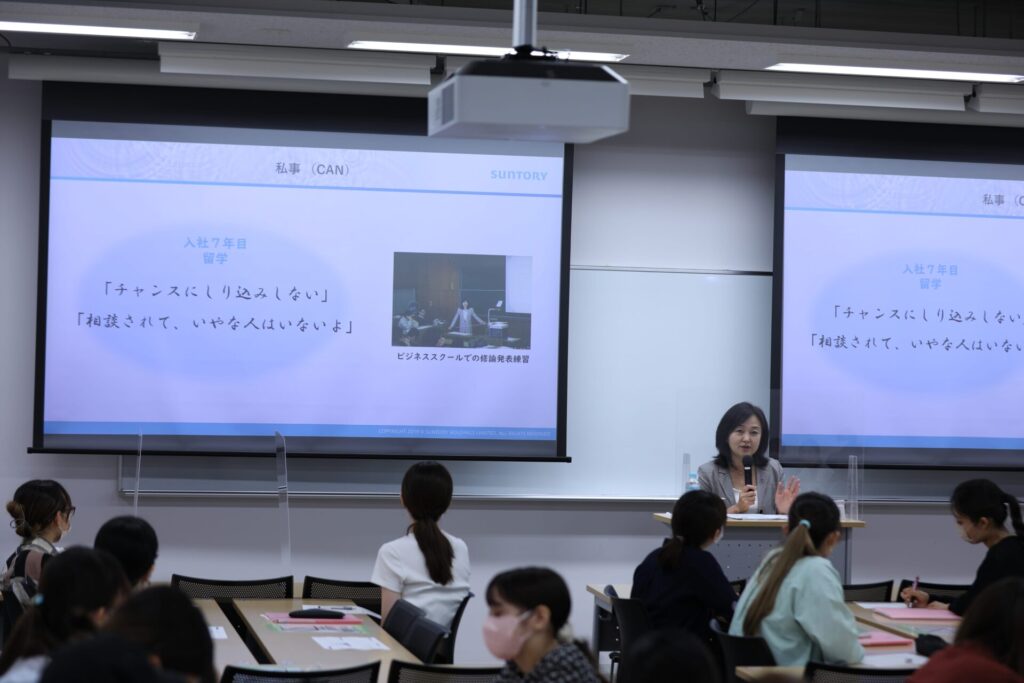

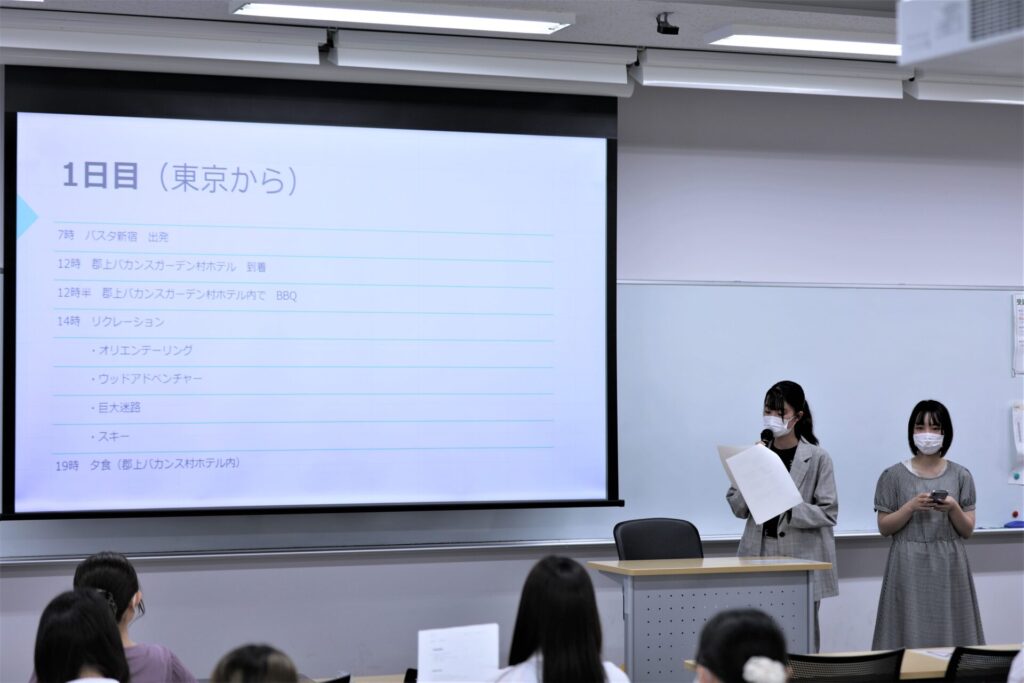

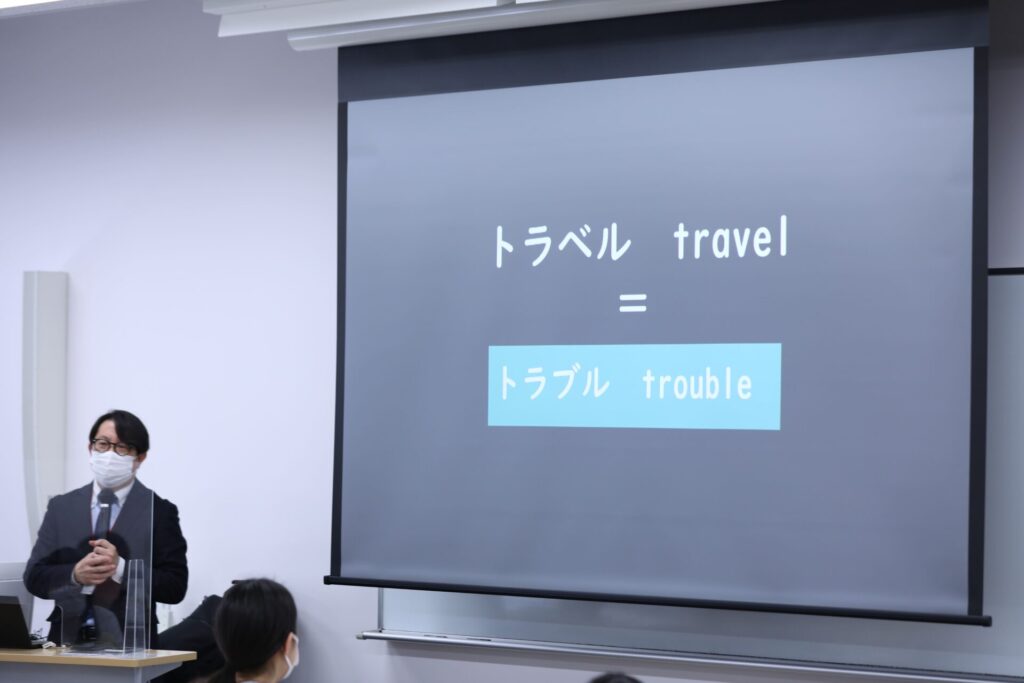

続いて登場したのは、実践女子大学の5チームです。インテリアチームからは、ジュエリーBOXをインテリアと組み合わせる画期的な企画が発表されました。リビング、ダイニング、ベッドルームそれぞれで、夫婦の絆の象徴であるブライダルジュエリーを活かす新しいインテリアが印象的でした。ツアーチームは夫婦旅行とジュエリーを組み合わせた企画を発表。夫婦で採取した砂金でつくるブライダルジュエリーなど、結婚数年後に設定した旅行を夫婦の絆につなげる工夫が各所に詰め込まれていました。

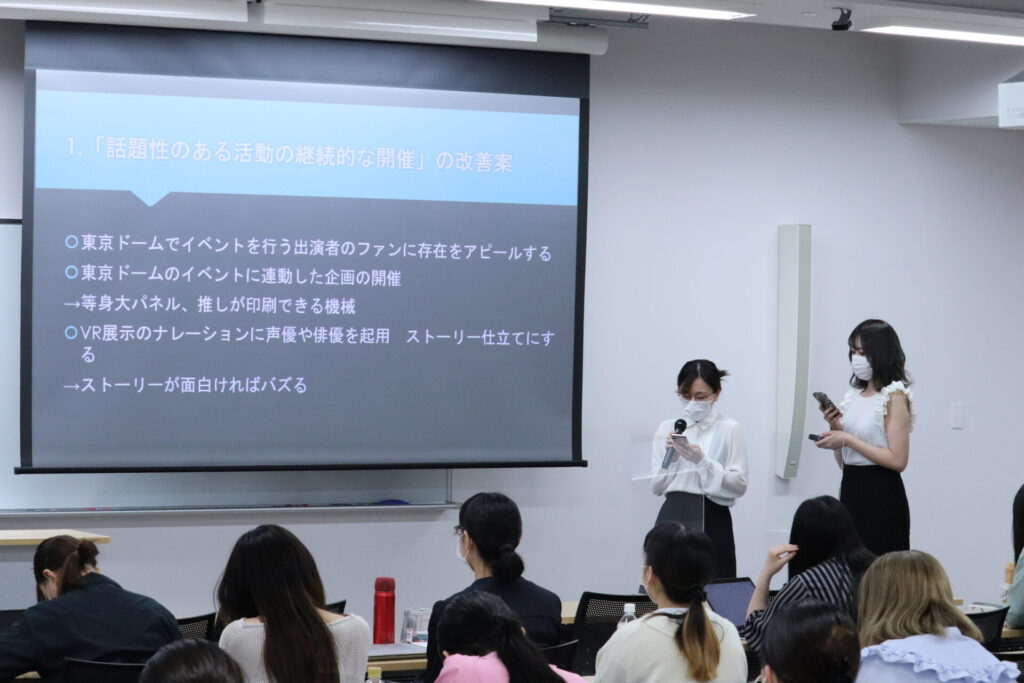

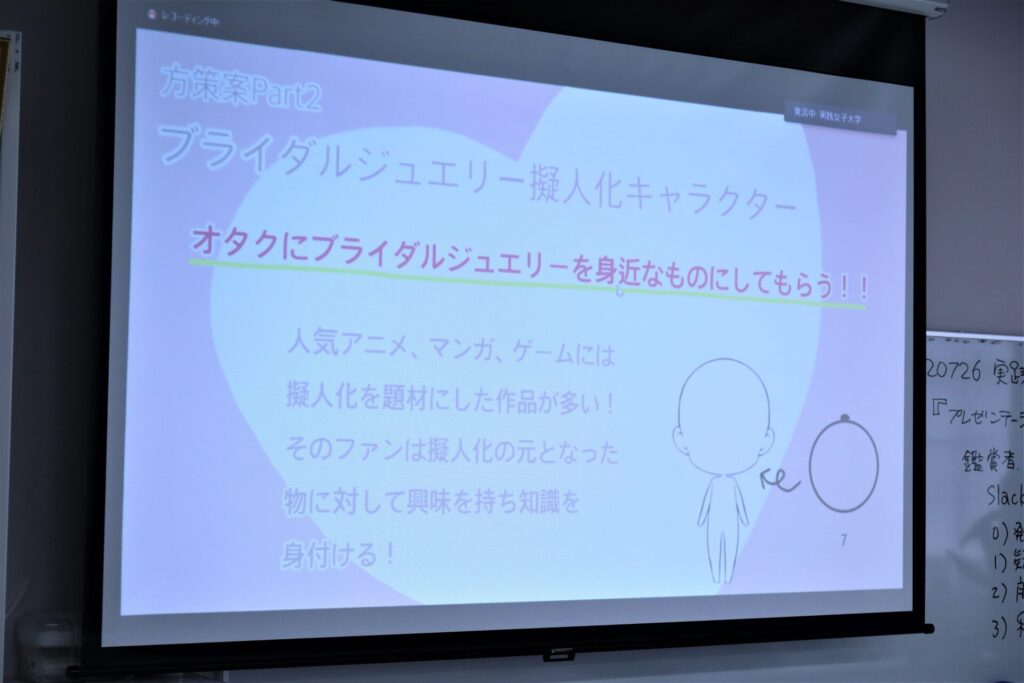

このほかにも夫婦の記念日の星座が天井に映し出される「ジュエリープラネタリウム」、シングルでも推しと結婚できる「ヲタ活ジュエリー」、指輪をつけられない人でも夫婦が過ごした時間を可視化するインテリアアイテム「シャドウラグストーン」、ブライダルジュエリーを中心に「夫婦のエピソードを描いた絵本」など、次々と魅力的な企画が披露されました。

いずれのチームも企業が直面する課題をどう捉え、その解決には何が必要かというロジックをグラフなどの図表をまじえてしっかり説明し、企画の説得力を強化していたのが印象的でした。

今回の取り組みをどう

すべての発表が終了し、最後にご協力いただいた2つの企業からコメントをいただきました。今回の取り組みを仕事に活かすヒントも合わせて紹介されました。

青木氏:「近年『モノからコトへ』と価値の転換が謳われますが、私たちのオーダーメイドジュエリーの世界では、コト(想い)をモノに込めて表現することが一般的です。ところが今日はそういった観点だけではない、ブライダルジュエリーの幅や可能性を広げる企画が多く、みなさんの発表を通してたくさんの気づきがありました。結婚やブライダルジュエリーに初めて触れる学生ならではの、新鮮な視点を感じることができました。

みなさんの企画に『幸せの時間をより長く楽しむ』、結婚を点ではなく線でとらえる発想が多かった点もその一つです。今日プレゼンテーションいただいた提案や考え方を、今後の商品開発にうまく活かしていきたいと考えています」

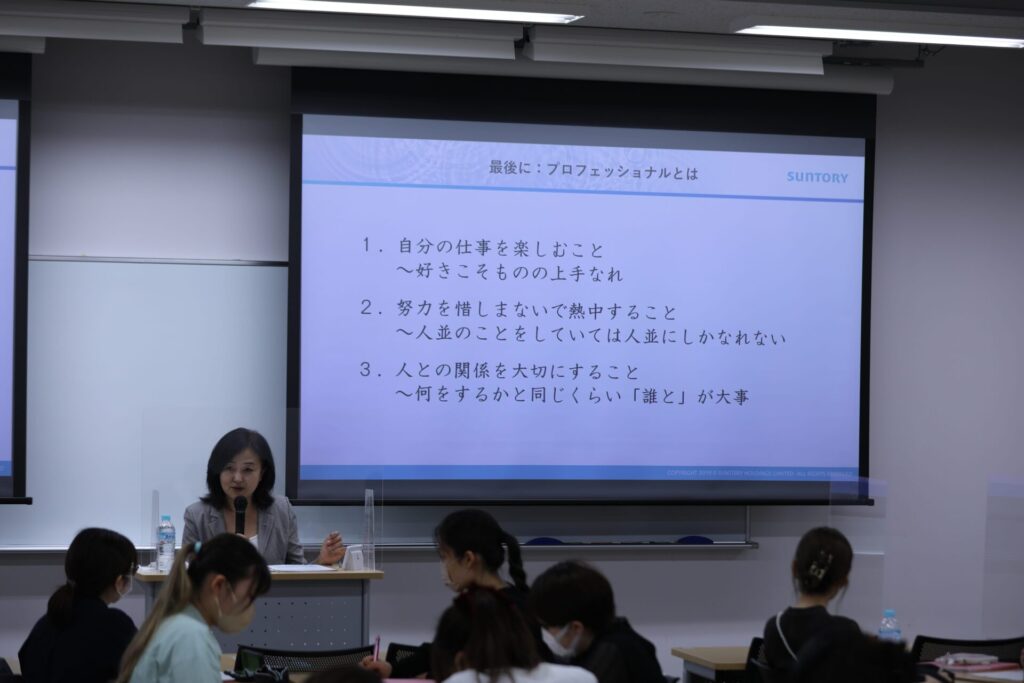

米田氏:「今日ここで発表していただいた企画を、みなさんが社会人になった時、自分はどう実現するか改めて考えていただけたらうれしいです。そこに学生のときには気づかなかった、新たな学びが生まれることでしょう。

ビジネスの企画には、再現性・汎用性・新規性という3つの要素が必要です。また魅力ある企画にするためには、①対象を変える、②付加価値をつける、③価値を変えずに伝えることを変えるという視点が役に立ちます。ぜひ会社で企画の仕事をする際は、ぜひ思い出してみてください。

現代の日本では、結婚式や披露宴も減っています。婚姻届けを出したご夫婦の40%しか結婚式を挙げないという調査データもあります。ブライダルジュエリーや結婚式は『夫婦が立ち戻れる場所』という価値を持っています。ゼクシイに携わる者として、できれば多くの人にその価値を再確認してほしいと思います」

4月からスタートし、約半年間に渡ってまとめあげた企画は、どれもブライダルジュエリーの本質を探究した姿勢が現れていました。今回の取り組みは、学生達にとってビジネスの課題を解決する企画の在り方を、深く考えるきっかけになったことでしょう。