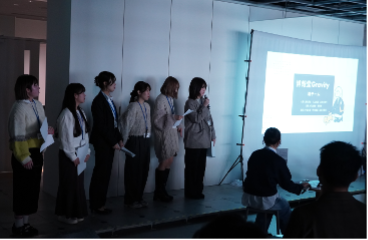

先行きが益々不透明になる時代にあっても、社会で活躍し、リーダーシップが発揮できる人財に成長して欲しいと願い実施してきたキャリア教育科目「キャリア開発実践論」がクロスウェーブ府中において行われました。本学のキャリア教育科目を代表する授業として、企業の管理職レベルの内容を大学の正課科目として行う特別な講座も今年は9年目を迎え、16名の精鋭たちが参加しました。これまで180名の学生が飛び立ってくれています。

<熱い仲間16名が集結>

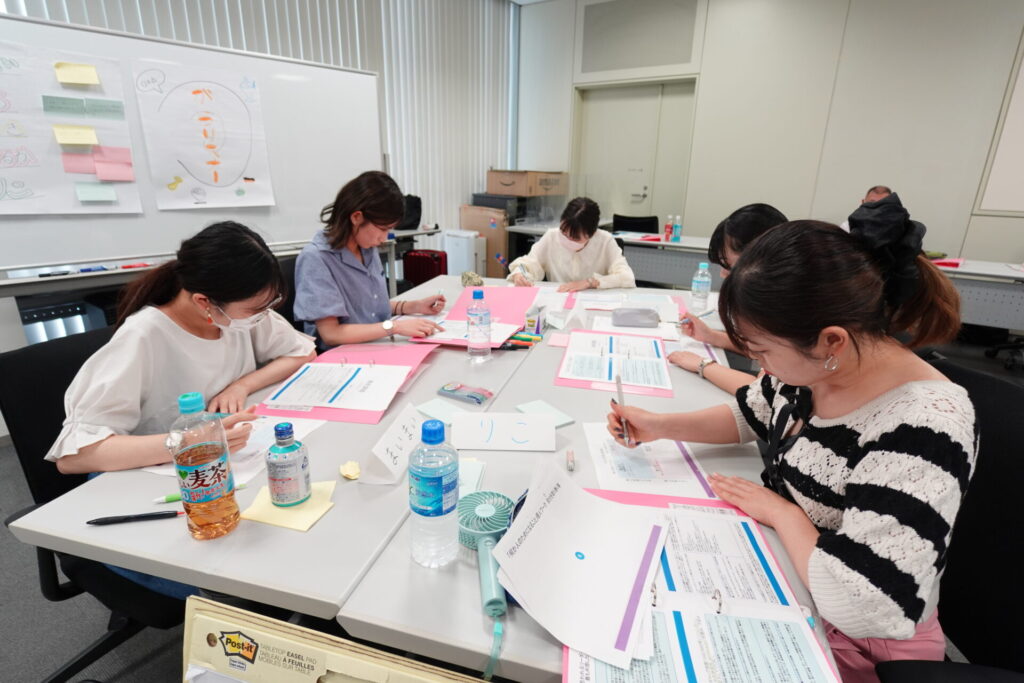

今年も、3年生14名、4年生2名の合計16名が、本講座に臨みました。事前課題として提示されたのは、書籍2冊の熟読に加え、自らを分析すること、かなりの時間を費やして課題に取り組んだことが、提出物から読み取れました。

そして、本講座の最大の魅力は、リーダーシップコンサルティング代表の岩田松雄氏(元スターバックスコーヒージャパンCEO)と同社共同代表の鷲見健司氏、そして受講生同士が徹底的に、自分に向き合い、グループで議論することです。

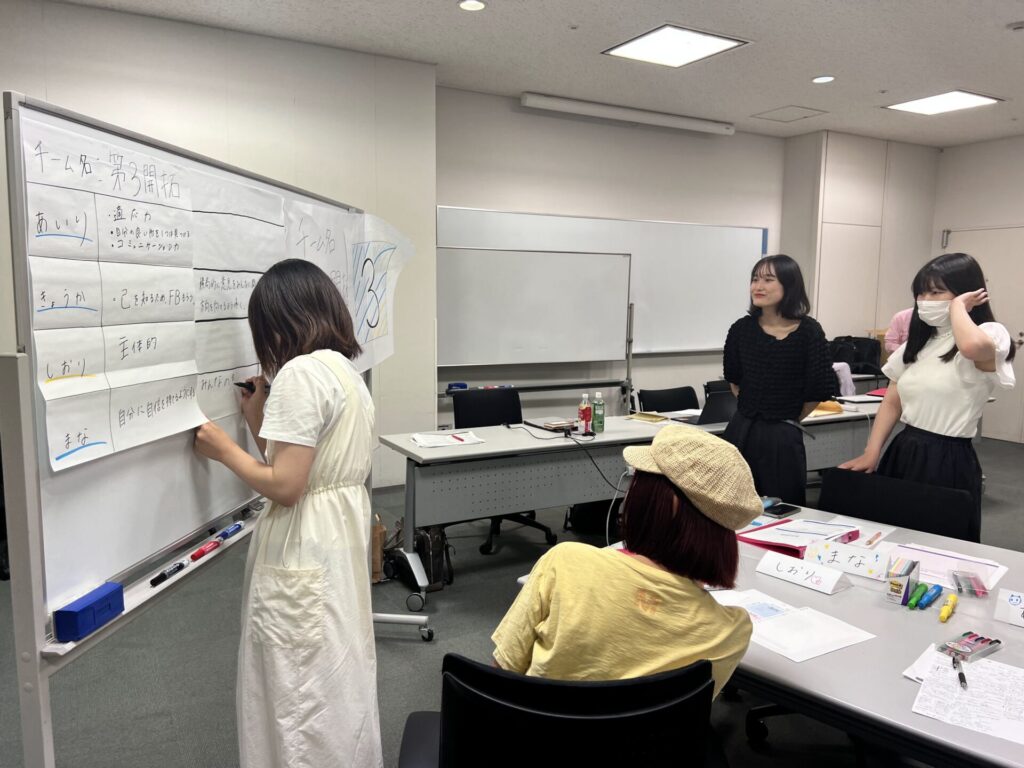

<チームビルディングからスタート>

学年も学部も学科も異なるグループに分かれた学生たち。まずはチームビルディングとして自分たちの共通点を元にチーム名を決め、この講座で得たいこと、そしてチームに対してどういう貢献ができるかを発表しました。その後、岩田氏より「ミッション」についての講義を受けます。「ミッション」を考えることは、これからの人生でとても大切な軸となります。とことん自らと向き合い、ミッションを考える学生の姿は真剣そのものでした。

<今年も20名の先輩社会人を迎えた交流セッションを開催>

本講座のもう一つの特色は、過去の本講座履修生をゲストに迎えて行う先輩交流会が行われることです。今年も第1期生から8期生まで20名がクロスウェーブ府中に集まりました。実際に働いている先輩方の話が聞けるということで、学生からは就職活動についての相談や、現在の仕事のやりがいなどの質問をして盛り上がりました。また、社会で活躍されている卒業生にとっても、鷲見氏・岩田氏や卒業生同士が交流できる機会となっています。卒業生たちのキャリアも様々ではあるものの、この授業で学んだこと、経験したことが社会に入って役に立っていることを後輩に熱く語ってくれていました。後半はクイズ大会が開かれ、2時間半の交流会はあっという間に終了しました。

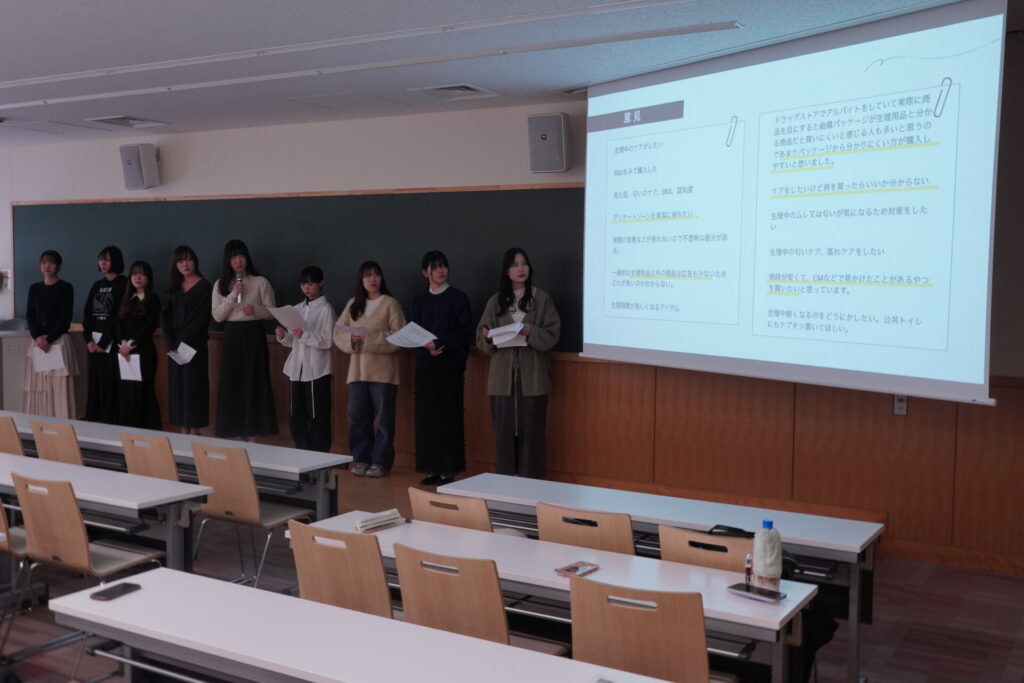

<ケーススタディでのファシリテーターの体験>

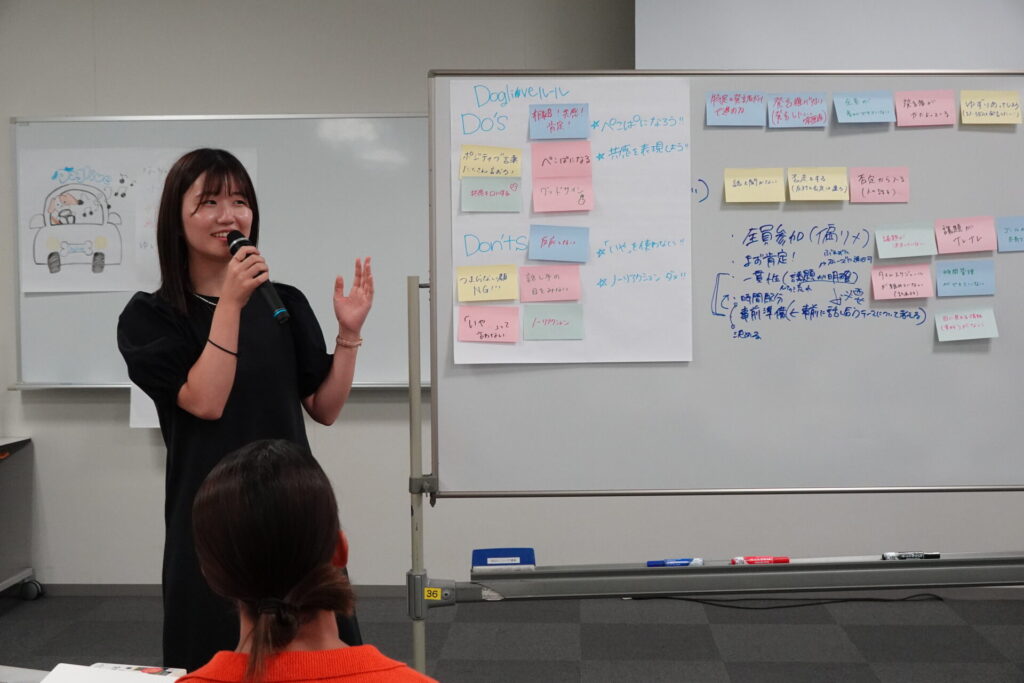

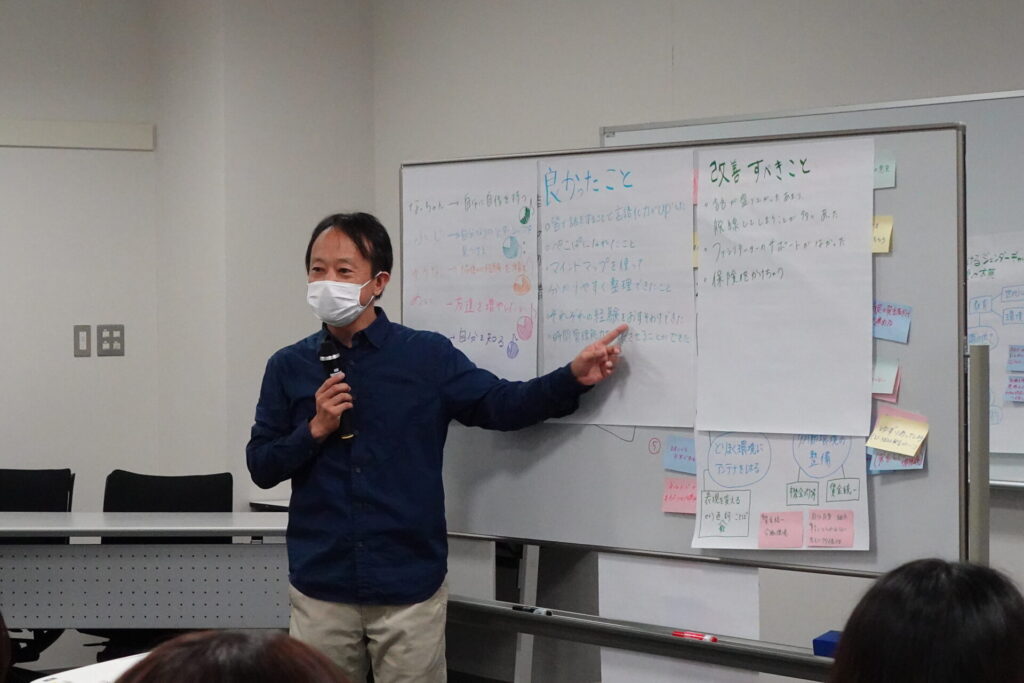

2日目は再び岩田氏より「リーダーシップ」を学んだ後、鷲見氏より「ファシリテーション」について実践を用いて学びました。まず、学生たちはグループ毎に“ミーティングルール”を決めます。そのルールを共通認識として、必ずファシリテーターの役割を含め、役割を変えながら、チームディスカッションを合計5回行いました。自身のファシリテーション力を発揮するだけでなく、チーム全員がそれぞれの役割を全うしながら、難しい課題に対しても積極的に意見を出し合い、話し合いを進めていく様子が印象的でした。学生からは、「普段は聞き役に回ることが多かったが、グループの仲間が支えてくれたことでリーダーシップも発揮出来て、ファシリテーターとは何かについて考えることが出来た。」、「相手の立場に寄り添う大切さも実感したが、一方、遠慮することなく自分の意見を言葉にして伝えることの大切さを学べたのが良かった」など、実践したからこその感想が出ました。

<ミッション作成と宣言を実施して後期期間での実践を約束>

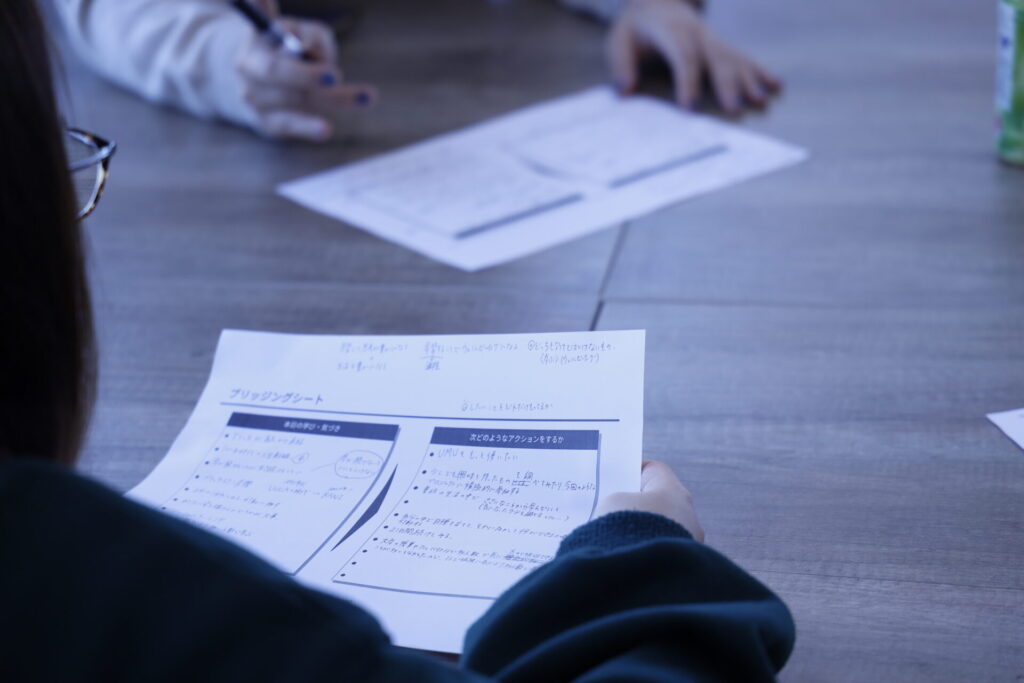

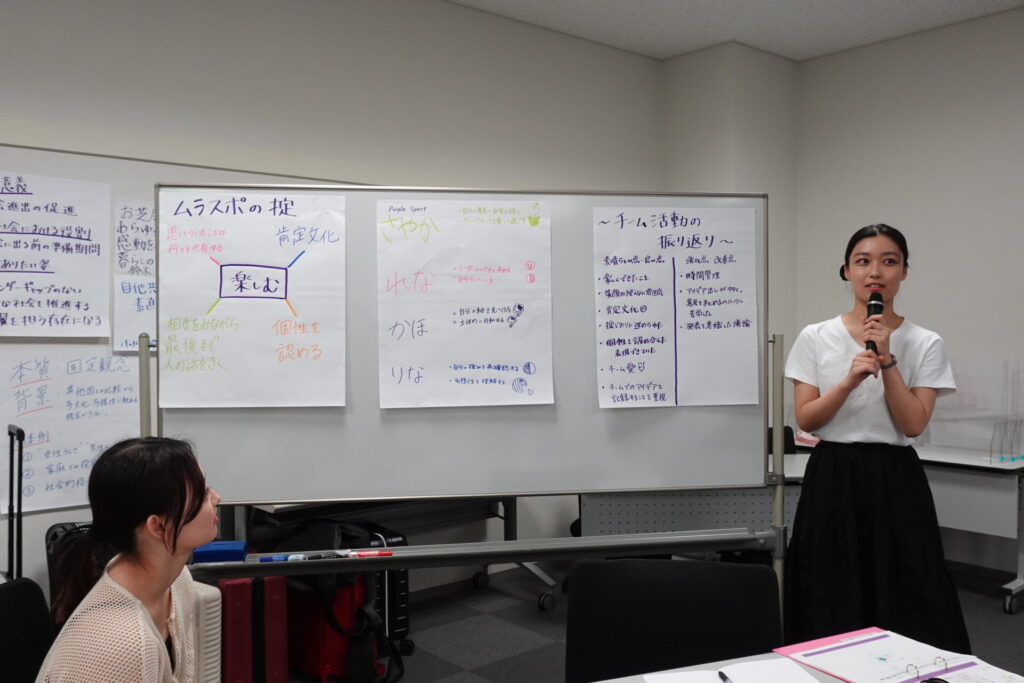

最終日は、「リーダーシップ」と「ファシリテーション」を具体的にどう発揮するかを踏まえて考えた一人一人の「ミッションステートメント」をチームで共有しました。3日間という短い時間の間に自身と向き合い、ミッションを考えた学生たちからは、「好きなことと得意なことは比較的良く考えられたが、人のためになることを考えるのが難しかった」という意見や、「行動宣言を言語化する際には、どうしても抽象的な表現や内容になってしまい、具体的な行動をいれることが難しかった」など、多くの感想が出されました。これに対し岩田氏より、「見ていると、ミッションよりも行動指針(バリュー)に近いものがありました。そういったものについては、これからどのような場面で活かしていきたいのかをイメージできるとより具体性が出るので、ミッションにすることができると思います。ミッションは常に変化し進化するものですので、是非これからどんどんブラッシュアップしていってください」というフィードバックが送られました。そして、学生たちは3日間の学びや気づきから作った「アクション宣言」を行い、終了となりました。

最後に深澤教授より、「縁を大切にしてほしい」というお話しがありました。講師の岩田氏・鷲見氏はもちろん、卒業生や、チームのメンバーと共に過ごした3日間とそのご縁を胸に、今後の学生生活を送ってほしいというメッセージが送られました。

岩田松雄氏より

今年度も学生の皆様には、真摯に課題に取り組んでいただきました。「ミッション」・「リーダーシップ」・「ファシリテーション」・「プレゼンテーション」等の授業は大企業の部長研修とほぼ同じレベルの内容です。しかしながら受講生の皆さんは、自己を見つめ直し、自分の頭で考え、チーム内で討議をして、3日間で多くのことを学ばれておられるようです。合宿での様々なグループ討議を通じ、チームメンバー同士が日を追って強い絆で結ばれ、一生の財産になっているのではと感じます。最終日、自己のミッションなどの決意表明をするのですが、内容が素晴らしくとても感動します。我々講師陣も毎回多くの刺激をいただいています。

鷲見健司氏より

本講座の過去8年全年代の卒業生21名が今年もクロスウエーブ府中を訪れてくれました。本講座の学びや精神を共有する先輩との触れあいとつながりは、就活や卒業を控えた受講生にとって得難い貴重なものです。それは日本中のどの大学にもない本講座の素晴らしい価値です。

「社会を変える、世界を変える」若きフューチャーリーダーたちとの3日間は、毎年私に社会や世界の未来への希望を感じさせてくれます。数か月間の実践を経て更に成長した受講生との1月の再会が楽しみです。

学生からのコメント

———————————————————————————————————–

今振り返って、客観的に見て3日間あの環境の中で過ごしていたと思うと、すごく集中して学んでいたんだなと感じました。本当に濃い3日間で、あっという間だったように感じます。この講座を通して、自分の中でのリーダー像が明確になりましたし、今まで悩んでいたことが急にすっきりした感じがしています。

————————————————————————<文学部3年>——————-

———————————————————————————————————

この2泊3日という時間の中で自分が成長するぞという強い信念があったので、申し込みを決めました。実際に講座が始まってから家に帰るまでの間、リーダーとは、自分のミッションとは、自分のやりたいことは何か、優れたファシリテーターになるにはをずっと真剣に考えていました。どれも答えがあるわけではないからこそ、自分の価値判断だけは忘れてはいけないと強く感じられました。自分と向き合うきっかけになり、将来どんなことを成し遂げるためにどんな仕事をしていきたいかの方向性も見えてきて参加できて本当に良かったです。アクションはみんなに宣言したからこそ絶対やって自分に磨きをかけていきたいです。

————————————————————————<文学部3年>——————-

———————————————————————————————————

3日間、社会のトップを走るお二方からの貴重な授業を受けることができて非常に良かったと思います。自分のミッションを考えるために、自分の好きなこと・得意なこと・人のためになることを他者を巻き込みながら考えられる機会はなかなかないため有意義でした。

————————————————————————<人間社会学部3年>————-

———————————————————————————————————-

3日間自己分析をし自分と向き合いながらリーダーシップやファシリテーションについて実践的に考えることができました。最初に私は3日間で、自分に自信を持てるようになりたいと目標を立てていました。グループワークをしていくなかで、発表をすることもあり、参加前よりも自分に自信が持てるようになったと思います。ミッションステートメントを考えるのが一番大変でした。しかし、好きなこと、得意なこと、人のためになることの3つを考えられたことで、自分を知ることができました。最後にグループのメンバーからメッセージカードをもらって、普段はなかなか言ってもらう機会のないフィードバックをもらうべき点を3日間一緒に頑張ってきたメンバーに言ってもらうことができて、よかったです。

————————————————————————<人間社会学部3年>————-

深澤晶久教授より

キャリア開発実践論は9年目、今年8月での閉館が決まっているクロスウェーブ府中での最後の開催となりました。

岩田様、鷲見様からは、社会人、しかも管理職レベルの数々のご示唆をいただき、また、熱心なアドバイスもあり、3日間で大きく成長した姿には、頼もしさすら感じました。

20名の先輩との交流も含めて、まさに「大学の価値は卒業生が決める」を体現するその活躍は、現役学生にとっては、貴重なロールモデルとの出会いになったことと思います。

毎年、絶大なるご支援をいただいている岩田様、鷲見様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。