人生は冒険だ!「キャリアデザイン」の授業でキャリアを漫画の世界に例えたユニークな講演を行われました。

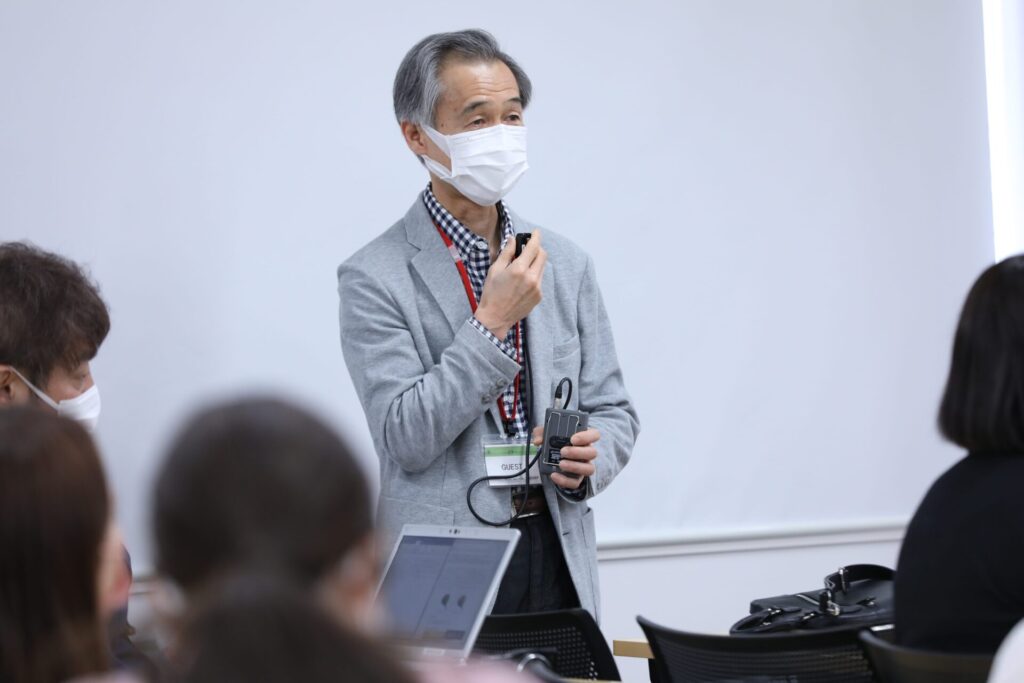

5月2日に3年生対象の共通科目「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、Life Ship株式会社代表の田形正広氏をお招きし「ワンピースキャリア論」の講演が行われました。深澤教授との縁により実践女子大学で講演を行うのは今回で8回目。現実のキャリアを漫画の世界に例え、分かりやすく楽しい授業に、学生たちも興味津々で耳を傾けていました。

学生たちも楽しみにしている「ワンピースキャリア論」

今回なんと8回目となる恒例の講義。

田形氏は「毎年この授業で思うことは皆さんとても優秀で、質問がとても上手」と気さくに話されます。講演に使うパワーポイントの資料も、数年前に受講した学生が作ってくれたものとのこと。「あとで質問の時間を取りますので、思ったことがあればぜひ聞いて下さい」と講義は始まりました。

田形氏は、人材派遣サービス会社での営業を経て、2020年に派遣社員の評価システムを提供する企業を立ち上げました。順風満帆のように見えますが、新卒だった2000年は就職氷河期。入社できたものの半年で退職。転職先ではシステム開発に失敗するなど浮き沈みもあるキャリアといいます。その田形氏が大好きなのが、週刊少年ジャンプで連載中の、世界的人気を誇る漫画「ワンピース」。主人公のルフィを中心に海賊たちが大冒険を繰り広げる物語です。

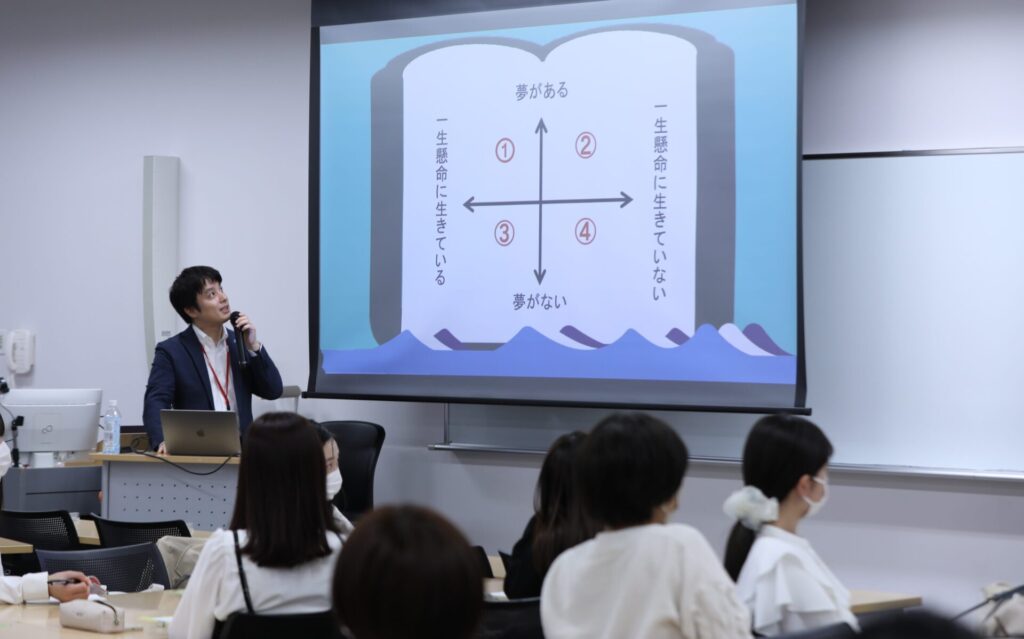

自由に一生懸命に「今」を生きる

今回、田形氏が伝えたいメッセージは2つ。

1つは「人生は冒険だ!」です。「就職はゴールではなく、大冒険の始まりです」と田形氏。社会に出ると、常に挑戦することを求められますし、いやなことやつらいこともたくさんあります。ただ同時に、出会える人、行ける場所はどんどん広がっていきます。「その先に最高の感動や宝物が待っています」と田形氏は語りました。

このメッセージで忘れていけないことは

「自分の人生の主役は自分だということ」です。誰かに判断を任せずに、自分で決めて前に進むことが大事だと話しました。

もう1つは「海賊になろう!」。

海賊とは楽しく、自由に、一生懸命に今を生きている人のこと。自由とはなんでも好き放題してもいいという意味ではありません。自由とは、自分で決めるということ。自分で決めると、他人のせいにはできなくなるので責任が伴います。「責任を負うほど自由になれるんです」と田形氏。自分が本当にやりたいことをやるためには、自分の行動に責任を持つという覚悟が必要だと語りました。

では海賊の反対はなんでしょうか。

それは「幽霊」だと田形氏は定義しました。過去への執着や未来への不安に気を取られて「今」に足がついていない存在です。悩んだり迷ったりしながらも、まずは「今」行動を起こすこと。その大切さを伝えました。

人生における「宝物」とは?

田形氏は「冒険には宝物がセット。では宝物とはなんでしょうか」と問いかけました。学生たちはグループで話し合い、「いままでのキャリア」「自信や努力」「成果」などの回答が出ました。なかには「死ぬときに分かる」と言った回答も。田形氏も思わず「深いですね」と感心しました。

田形氏の思う宝物は、「仲間・愛情・仕事」だと言います。

つらい時も一緒に乗り越えられる仲間や、家族などへの愛情、そして「天職」です。「どれか一つでもみつけられた人は自分の人生を主役として生きている証拠です」と話しました。そのなかで、天職は実はまだ田形氏も見つけられていないと言います。「天職とは自分にしかできない仕事のことですが、自分らしく自分だけではできない仕事をすることでもある。仕事とは、働くことで人や社会の役に立つこと。成長するほどより役に立てるようになります。」

冒険を楽しむための武器と力

田形氏は冒険を楽しむための武器と力があるということも話してくれました。武器になるのが、例えば資格やスキル、専門知識など。ただしこういった武器は身に付けるのに時間やお金がかかります。絶対に必要ではありませんが、自分に合っているものや必要だと思ったものは取得することを勧めました。

「武器は必要に応じて持てば良い」と語った田形氏は、「誰もが必須で身に付けるべき」だと2つの力について語りました。

1つめは自己を客観視したり、他者の気持ちに共感するといった自他を感じ取る力。自分を客観的に俯瞰し、相手の考えや気持ちを洞察し共感する力です。自己分析や相手の立場に立つことは社会に出る上でとても重要です。

2つめは自己コントロール力。やるべきことややりたいことをやる、という行動力の他、やっちゃいけないことをやらないという自制心も必要です。例えばダイエットしているとき、甘いものを食べたいけど食べない、という自分を律することも大切な力です。この2つの力を極めていけば人生において不可能なことはほとんどないと語りました。

学生にも響いた楽しい講演に

質疑応答の時間ではたくさんの学生が手を挙げました。

「人生をワンピースに例えるようになったきっかけは?」という質問には「元々好きだったんですが、他にも様々な本を読んでいくなかで、ワンピースには人生に必要なほとんど全ての要素がつまっている。仕事や人生についても多くを教えてくれるすごい物語だと思った」と回答しました。

就活で職種選びに悩んでいるという学生からは「なぜ今の仕事を選んだのですか」と質問され、「新卒で入った会社はモノを売る仕事だったが、自分に合わず辞めてしまった。でも営業は好きで自信もあった。自分の得意な事や価値観、経験を加味して今の仕事にたどり着いた」と話されました。

最後に田形氏は「皆さんの人生をより良いものにしてください」と学生たちに語り、講演を終えられました。

担当教員からのメッセージ

同じキャリアコンサルタントのネットワークでお目にかかった田形さん。明るく前向きで、常にアグレッシブな生き方をリスペクトしています。そんな田形さんにお越しいただいたから8年、学生もとても楽しみにしているコマです。こんな身近なコミックに、キャリアを深く学べるコンテンツが詰まっていたことには、本当に驚きです。そして、そのことに気づいて講座を創られた田形さんの素晴らしいセンスにも乾杯です。学生の気づきも驚くほど多いのも特徴です。

改めて感謝申し上げます。