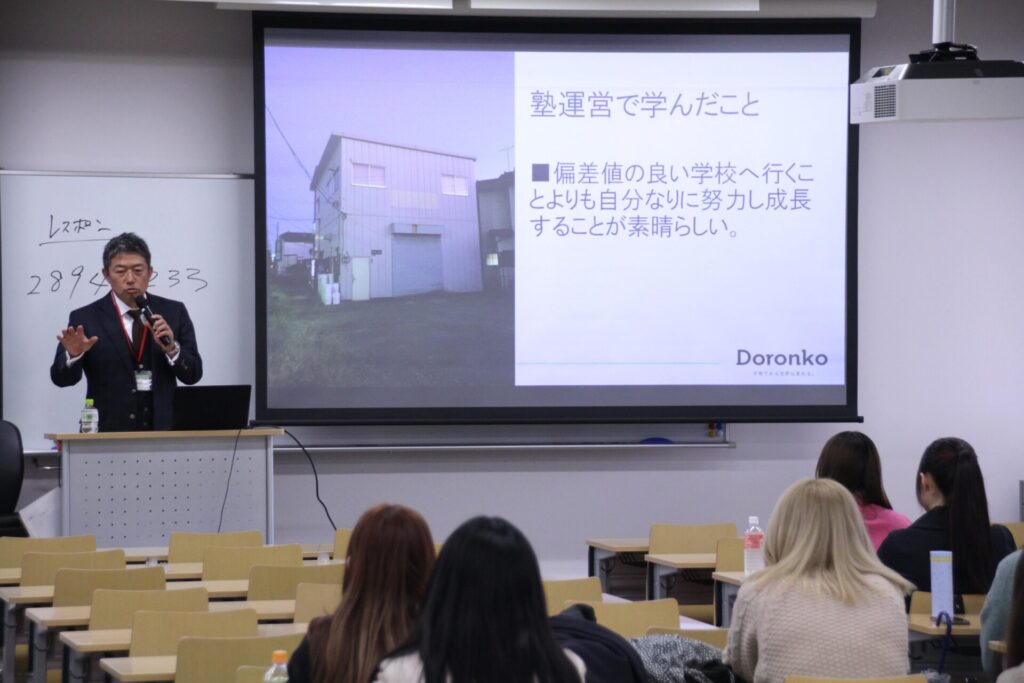

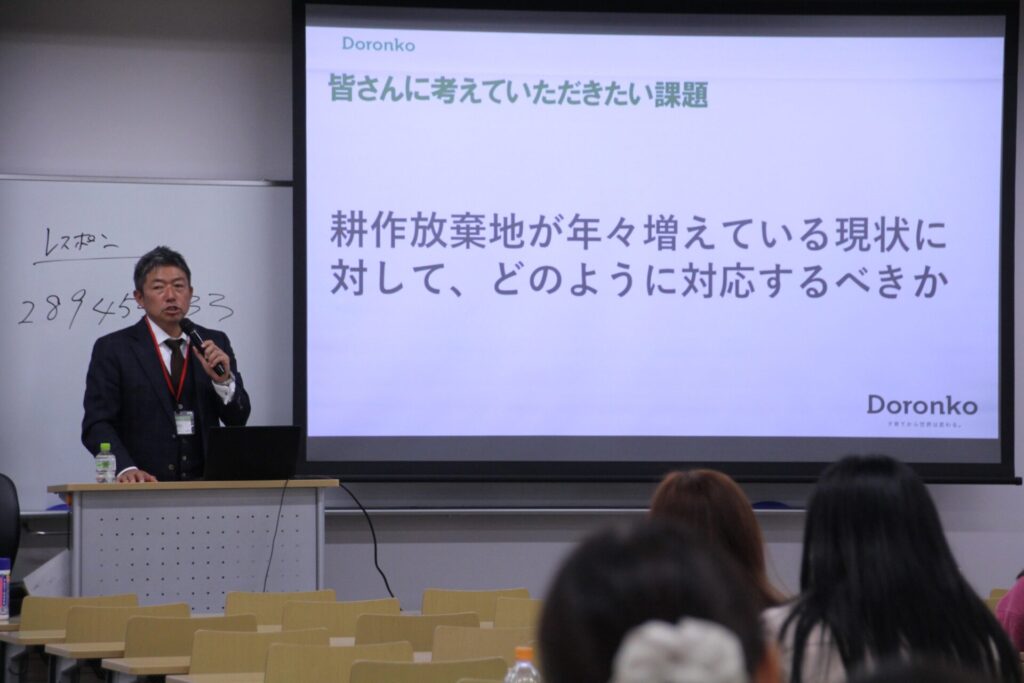

自律的人材になるために!「実践キャリアプランニング」の授業でホリプロ取締役による特別講義が行われました。

大学共通教育科目「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、株式会社ホリプロ・グループ・ホールディングス取締役である鈴木基之氏が特別講義を行いました。日本の芸能・エンタメ業界の最前線にいる鈴木氏から、華やかな世界の舞台裏の話がたくさん飛び出し学生たちは興味津々。世界で求められる人材になるヒントも多くいただきました。

エンタメを産業へ!

この日は7月12日。鈴木氏は「今日は何の日か知っていますか」と問いかけました。7月12日はマララデー。10年前に、16歳だったマララさんが国連で「すべての子どもたちに、すべての女性に教育を」と訴えた日です。鈴木氏は「まさに女子教育の先駆者である下田歌子先生が創設された実践女子大学で、今日、話が出来ることは運命だと思います」と語りました。そして「芸能エンターテイメント業界を生き抜く心の糧」と題し儒学者の言葉を引きながら、熱量高く話を始められました。

「皆さんにエンタメ業界に興味を持っていただきたい」と鈴木氏。

それは単に俳優などに興味を持つということではなく、「産業」として注目してもらいたいということ。

「IT業界や自動車業界などは産業と呼ばれますが、悲しいかなエンタメは産業と呼ばれていないんです」と話します。

しかし、鈴木氏はエンタメが単なる娯楽ではなく、強い産業として世界的に拡大していることを説明。国もようやくエンタメ・コンテンツを産業として伸ばすことを目指し始めています。

「日本経済をけん引する一つの成長分野として期待されている」と話しました。

芸能プロダクションの仕事とは?

ホリプロには現在約450名のタレントや俳優が所属しています。

文化人やスポーツ選手、音楽グループも多く在籍しています。

「ひとりのタレントが売れてくると、楽曲を制作する部署(音楽制作部)、コンサートをする部署が出来、コマーシャル、ドラマ、映画や舞台出演の依頼が増えて来るようになると、自らの所でCMやテレビ番組、映画制作をする部署(映像制作部)、そして舞台制作をする部署が・・・と様々な事業部が生まれてきました。これが基本的な芸能プロダクションの成り立ちです」と鈴木氏。

CMや映画、ドラマ製作部などは自社所属のタレント以外も多くキャスティングし、製作されています。

「自社のタレントを出すことが目的ではない。あくまでビジネスとして多くのお客さんに観てもらうことが大事」と芸能プロの方針を説明しました。

鈴木氏はホリプロに入って45年。ほとんどのエンタメ事業に関わって来られました。

入社当初はアイドルが苦手だったと言います。

しかし多くのファンレターを読み、考えが変わります。学校で友人関係に悩んでいたけれどアイドルの曲を聞いて頑張ろうと思った学生などを筆頭に、多くのエピソードがありました。

「アイドルが人の生き方まで変えることを知った」と言います。

音楽の力、タレントのすごさを身に染みて知ったと話しました。

先を見て長所を伸ばす

マネージャー時代には失敗もあったと語ったのは、タレントの方向性や戦略について。

「いまでは誰もが知る国民的女優も、最初から人気があったわけではないんです」と、当時目指していた方向性が間違っていたエピソードを披露くださいました。

「マネージャーは1年先、3年先を見据えて仕事を選んでいかなくてはなりません。さまざまな個性を持つタレントがいるなか、先を見据えてこの原石をどう磨いていくか」と長期的な目線を持つことが大事であると話されました。

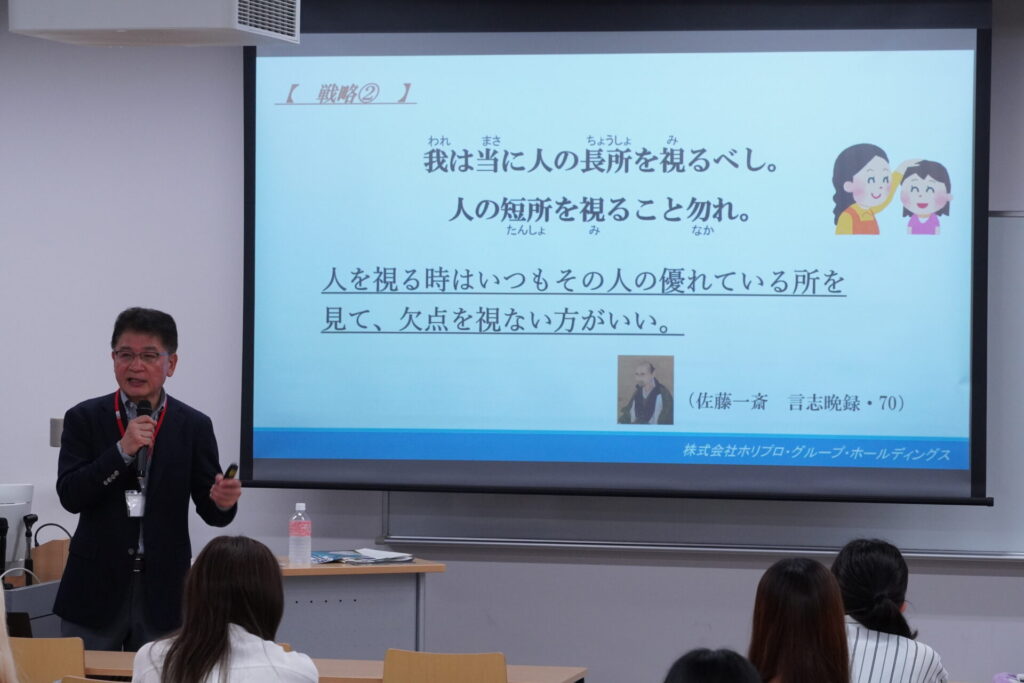

鈴木氏は儒学者・佐藤一斎の「着眼高ければ則ち理を見て岐せず」の言葉を引きます。

先を見据えて戦略を立てる大切さを教える言葉です。

また「我は当に人の長所を視るべし」の言葉を引き、「ホリプロは長所を伸ばしていきます。欠点は自分でも分かっている。本人が見えていない長所を見て伸ばしてあげるのがマネージャーの役割」と隠れた、しかし重要な視点についても話されました。

人間力を鍛え自律的人材へ

ホリプロはグローバル戦略にも力を入れています。これからの芸能人に求められるものは、一芸だけではダメだと話します。

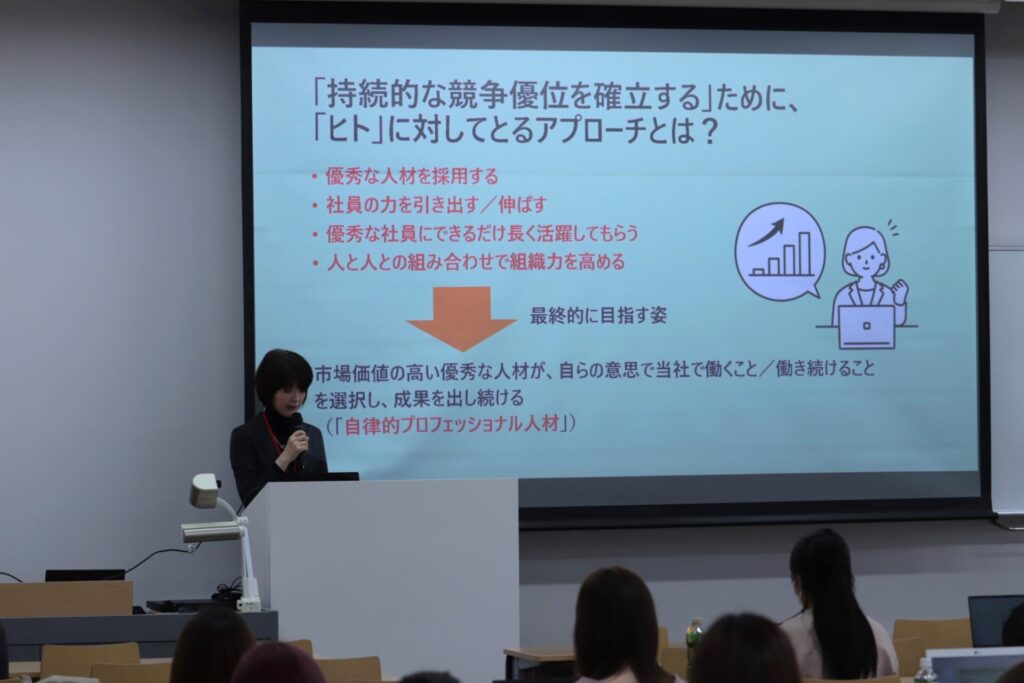

鈴木氏は「これまでは日本の中で売れていればよかったけれど、日本一になることがかっこいいことではなくなっている」と話しました。そしてそれは、芸能人に限りません。これからは「自律的人材が大事」だと語ります。

他の情報を信じすぎず、自分で信じること。指示がなくても自ら能動的に動き、問題解決に向かう力。

これは下田歌子が育てようと目指した人物像でもあると鈴木氏は言います。一人で行おうとせず、周りを巻き込む「人間力」を持つ人材です。「一人でも多くの人に下田歌子先生のようになってもらいたいと思っています」と講演を結びました。

熱量を持って作品を作る

授業の最後には学生からの質問を募集し、鈴木氏が回答くださる時間も。

「女性マネージャーに必要な力はなんですか」という質問には、

「幅広い知識を常に求め続けて、何にでも好奇心を持って取り組めること、そして、今はSNSをうまく扱えることが求められています。」と回答されました。

「映画化はどうやって決まるのでしょうか」という質問には

「プロデューサーの熱量が一番です。ホリプロには小説や漫画など、ホリプロでこの作品を作りたいという強い思いで入ってくる人が多い。映画化までいくつもの壁がありますがこだわりを持って作れる人間が、作品のファンからも受け入れられるものを作れる」と回答されました。

芸能界の裏側や経済効果など、知らなかった世界に触れることが出来、学生たちは多くの刺激を受けた講義となりました。

担当教員のメッセージ

昨年からご講演をいただいているホリプロ様からは、今年は役員であり、恵那市ともご縁の深い鈴木基之様にお越しいただきました。ホリプロ様の事業内容、そしてエンタメ業界のグローバル化の現状など、とても幅広い内容をお話しいただきました。

また、それぞれのお話しと本学創立者下田歌子先生の言葉を結び付けていただくなど、学生にとって、大変貴重な時間となりました。

この場を借りて鈴木様をはじめ、ホリプロの皆さまに心より感謝申し上げます。