「女性とキャリア形成」の授業で味の素社長による「志」を持って働くことについての特別講義が行われました。

4月18日に共通教育科目「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で味の素株式会社(以下、味の素)社長による特別講義が行われました。学生たちにとっても調味料やレトルト食品など、身近な製品を販売している企業です。学生たちは自分の「志」を問いかけられた刺激的な機会でした。

社会課題を解決するために創設された企業

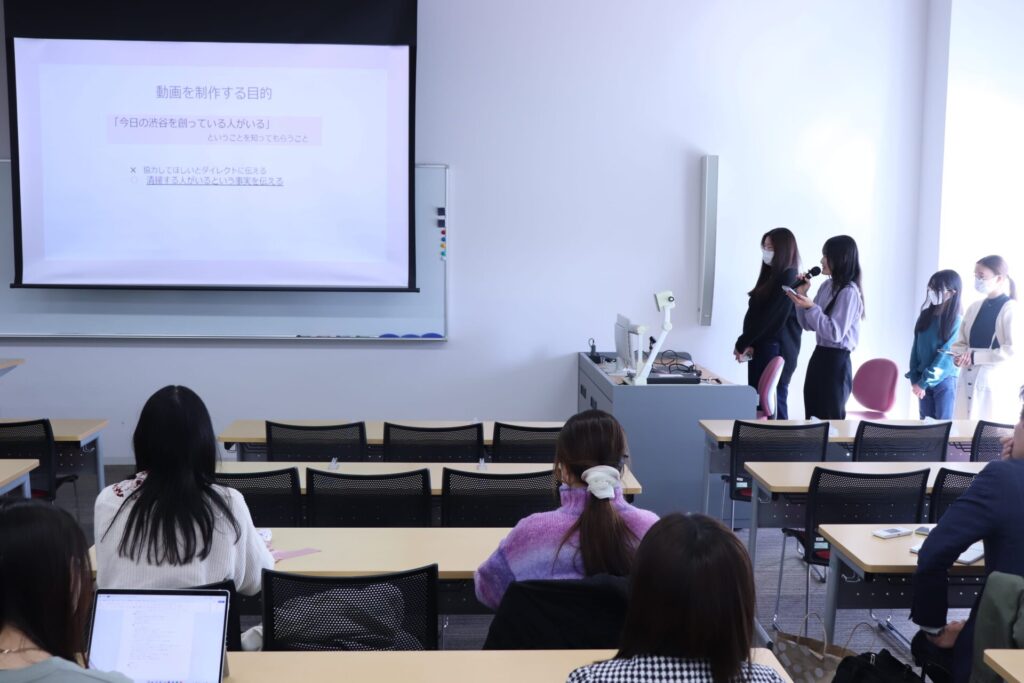

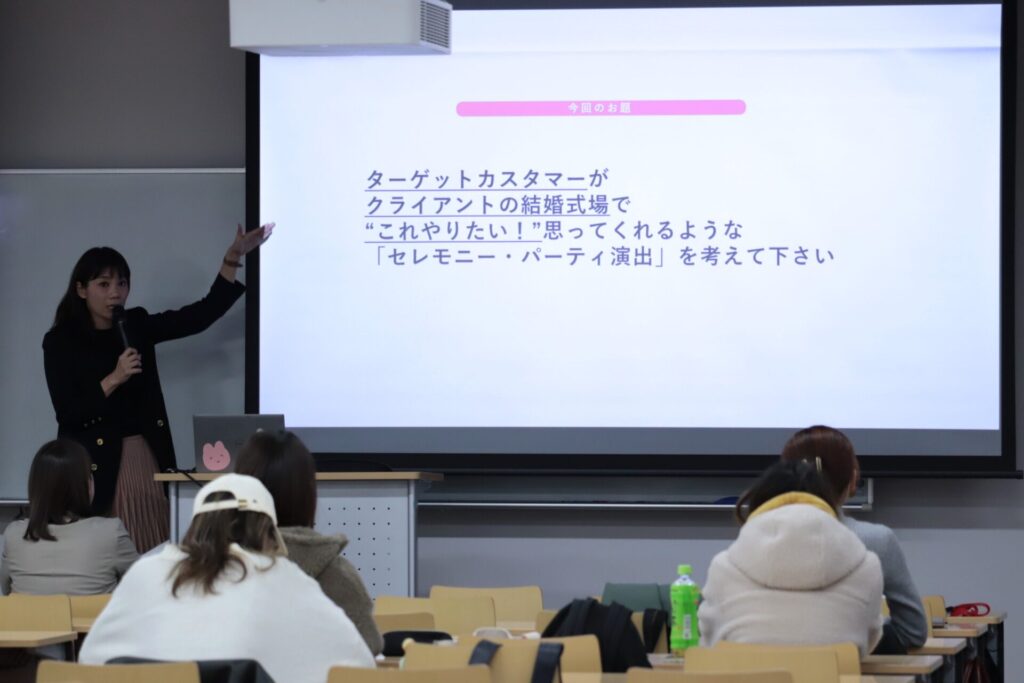

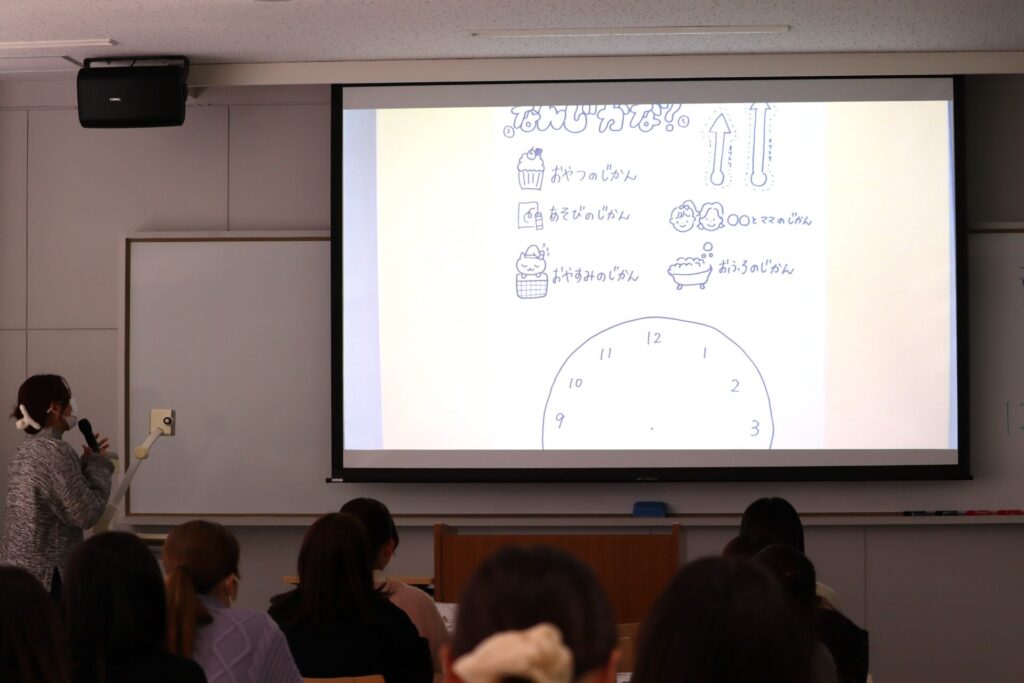

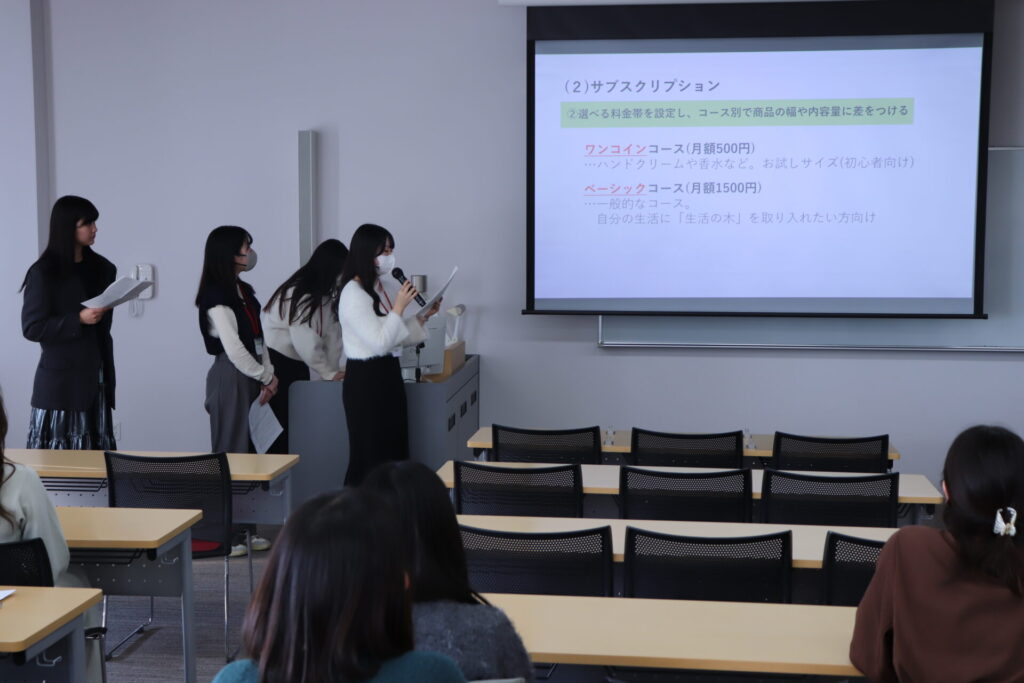

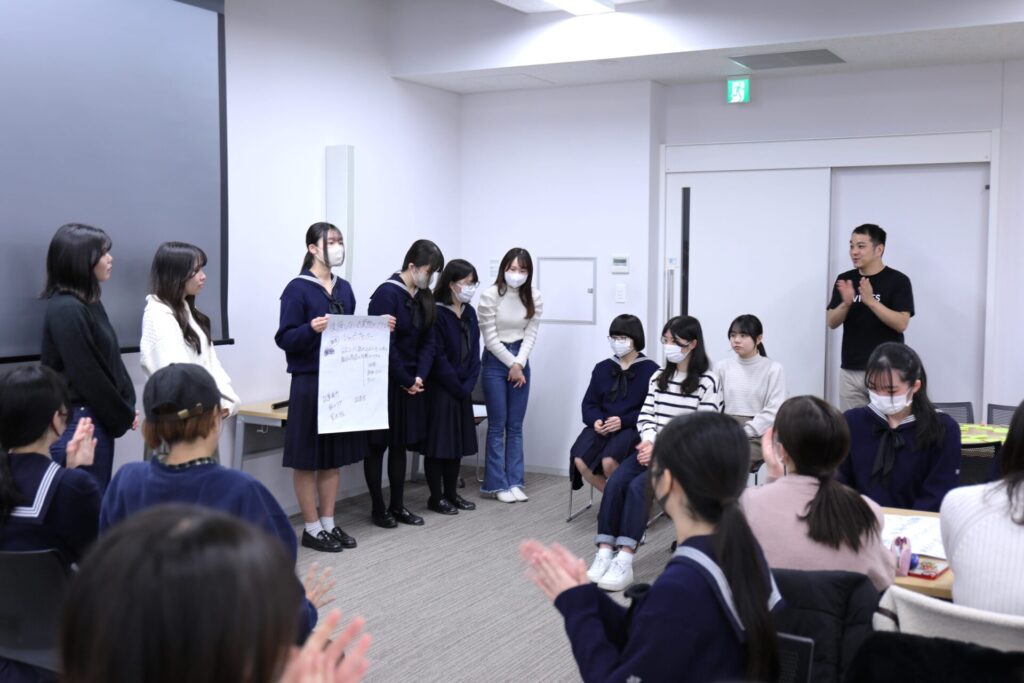

この授業では進行を教授ではなく学生が行います。

担当のグループの学生から、本日の特別講師が紹介されました。

藤江太郎氏は味の素の代表執行役社長、最高経営責任者です。日本を代表する会社の社長として第一線で活躍される藤江氏。

ご多忙の中「今日を大変楽しみにしてきた」と本学に駆けつけてくださいました。

藤江氏は最初に「味の素の商品を知っていますか」と学生たちに問いかけました。

「冷凍餃子」と答えた学生に対し「嬉しいですね。あの商品は餃子がうまく焼けないというお客様相談センターに入った声がきっかけで改良したんですよ」と全国の家庭からフライパンを送ってもらい、使い古されたフライパンでも美味しく焼けるよう研究されたというエピソードを話されました。

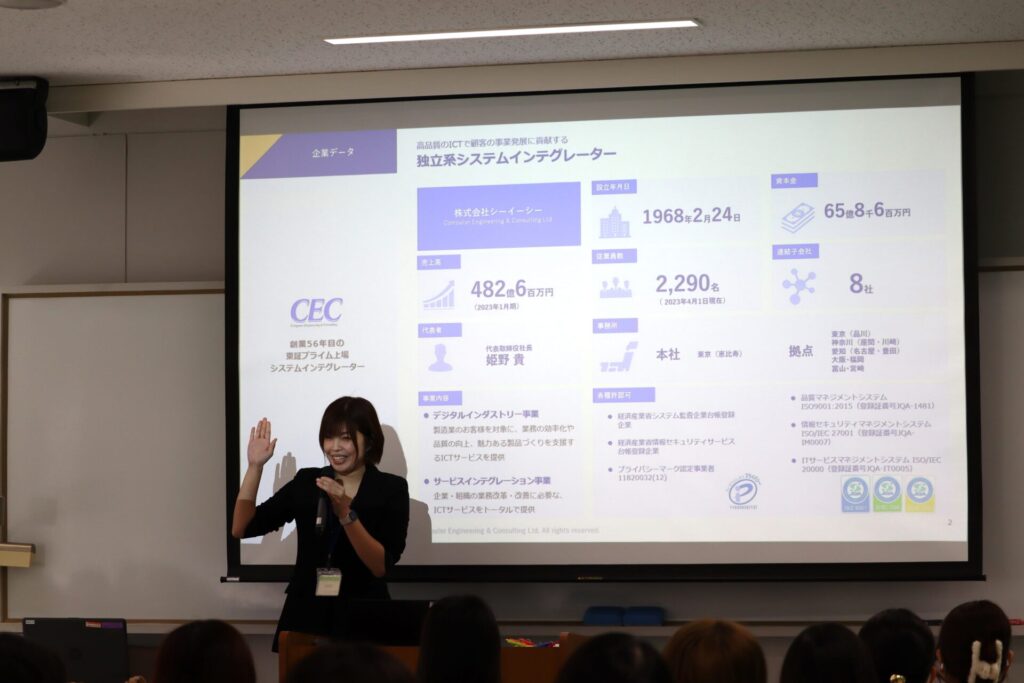

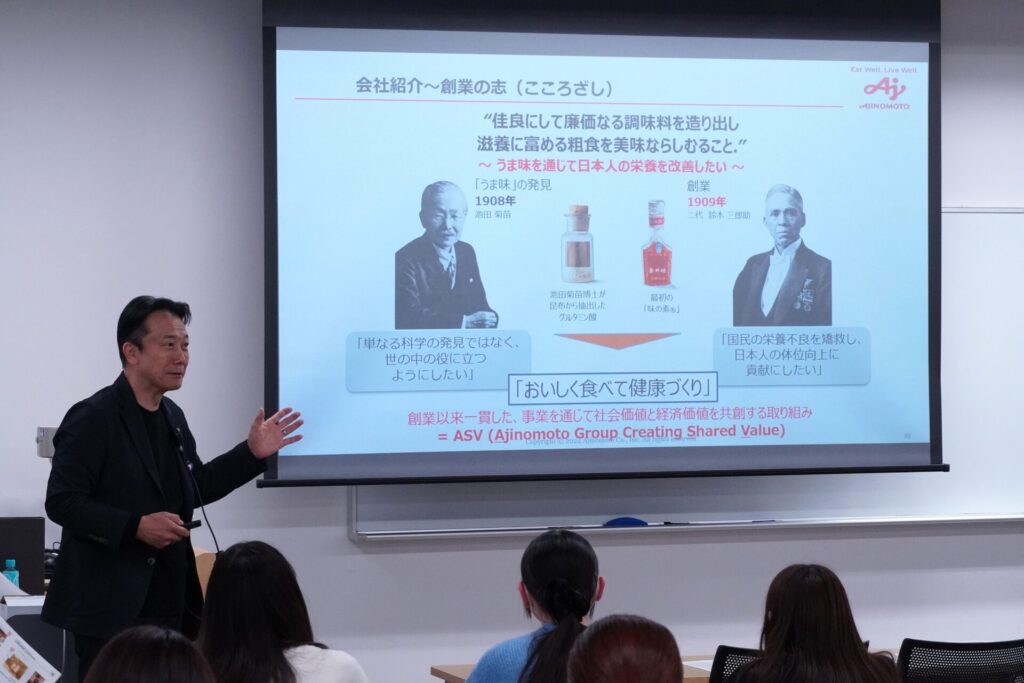

味の素は1909年に東京大学の教授と神奈川県の企業社長が始めた、産学共同で作られた会社です。

「当時は日本人の栄養状態が悪かったのでおいしく栄養を取れる食品を作ろうと、社会課題を解決することを目的に創設されたんです」と藤江氏。

現在は130カ国以上の国と地域で事業を展開している味の素。大きな柱のひとつはもちろん食品事業です。

「もうひとつはあまり知らないと思いますが、アミノ酸を利用した医薬品や製品開発です」と藤江氏。

半導体の基板に使われる絶縁フィルムもアミノ酸製造から派生した技術が生かされていて、そのフィルムのシェアも高いのだと話されました。

学びの多かった2つの挫折

藤江氏は「小学校の頃はコックさんになりたいと思っていました」と語ります。

小さい頃から料理番組を見ては自分で作り、家族などに振舞っていたと言います。なぜ自分は料理が好きなのかと考えた時、料理を振舞うと友人や家族が喜んでくれるからだと気付いたと話しました。

「自分が幸せを差し上げれば差し上げるほど自分も幸せになる」と語りました。

高校時代は牧場経営に憧れ、北海道の牧場に修行へ。しかし多額の費用が掛かることを知り挫折。

大学時代にはウィンドサーフィンに打ち込み五輪出場を目指すまでになりましたが、上には上がいることを知ったと言います。

2つの挫折の経験から、藤江氏は熱意だけではダメなことがあると学んだと話しました。

対話をして社員の「志」を大切に

2022年に社長に就任した時、意識したのはASV経営だと言います。

ASVとは「Ajinomoto Group Creating Shared Value」の略で、事業を通じて社会課題を解決することを重視した経営法です。「企業が成長する原動力は資産です。その中でも人材、技術、顧客、組織といった無形資産が大切」と藤江氏。

そこで、藤江氏が重視したのが社員との対話です。社員一人ひとりがリーダーや経営陣に意見を伝えられる環境を作りました。

その中でよく聞いているのが社員の「志」だと言います。

社員の人生の志と、味の素の人・社会・地球のwell-beingに貢献するという志の重なる部分はどこか、小さくても良いので見つけて欲しいと話している、と言います。

藤江氏は「働き続けたい、選んでもらえる会社になっていきたい」と言います。

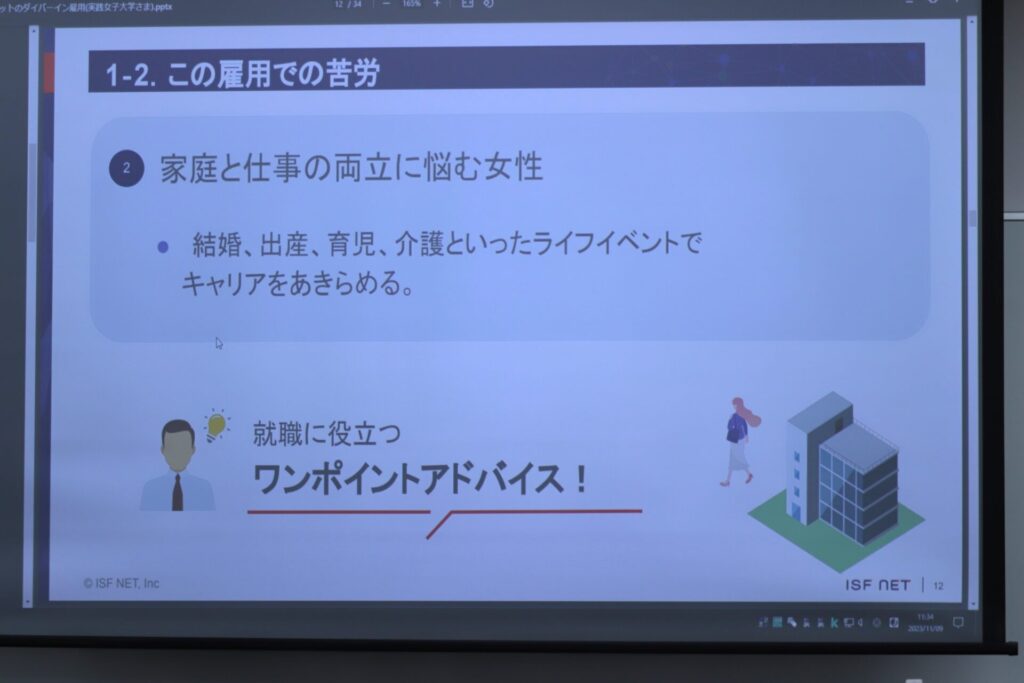

特にジェンダーの壁をなくすことをあげ「味の素の女性社員の比率は3割なのですが、女性管理職は12%のため、その点は課題」としました。

藤江氏自身も、無意識の偏見をなくしていく「アンコンシャスバイアス」の研修にも参加していると話しました。

「みなさんの志はなんでしょうか。書き出してみましょう」と藤江氏。「私の人生の志は『幸せの素』で世界をWell beingで満たすことです」と言います。

「あなたの人生の志と、例えば地球の問題や社会課題、実践女子大学の志と重なるところはどこか、見つけていってはいかがでしょうか。志を明確にし、楽しみながら自発的にそれぞれの個性にあった挑戦をすることで、明るい未来を作っていって欲しいと思います」と語りました。

リーダーであるために大事にしていることは?

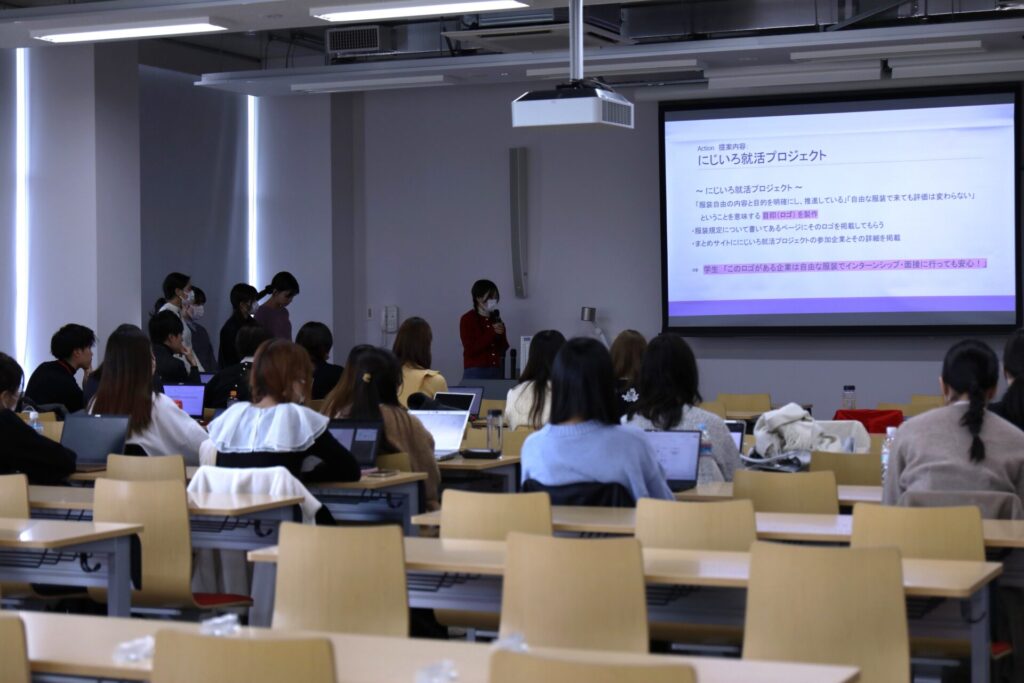

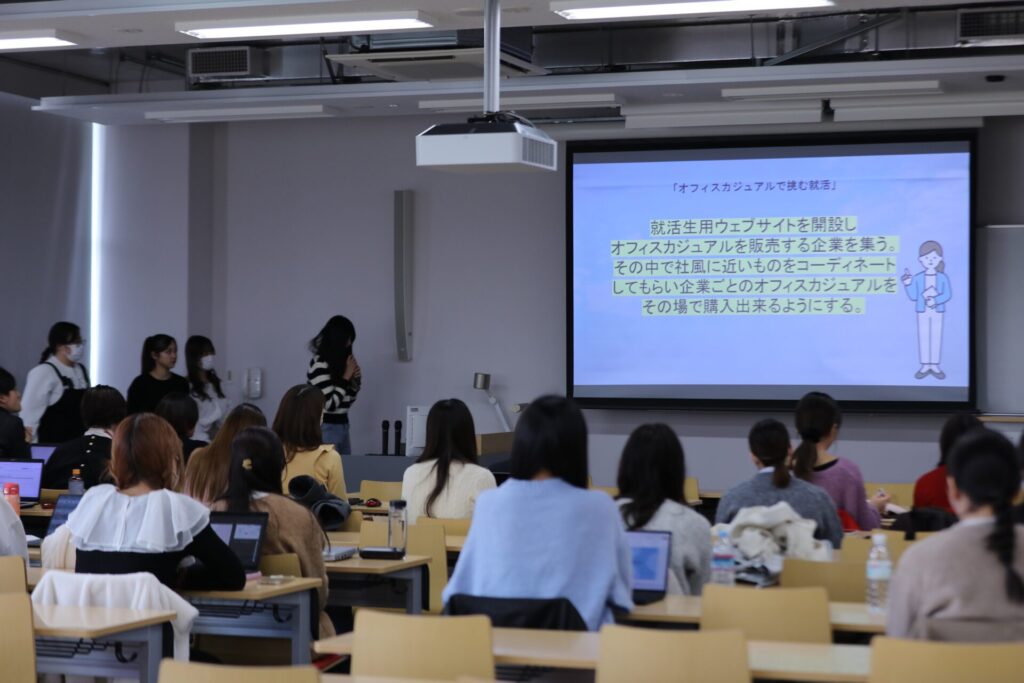

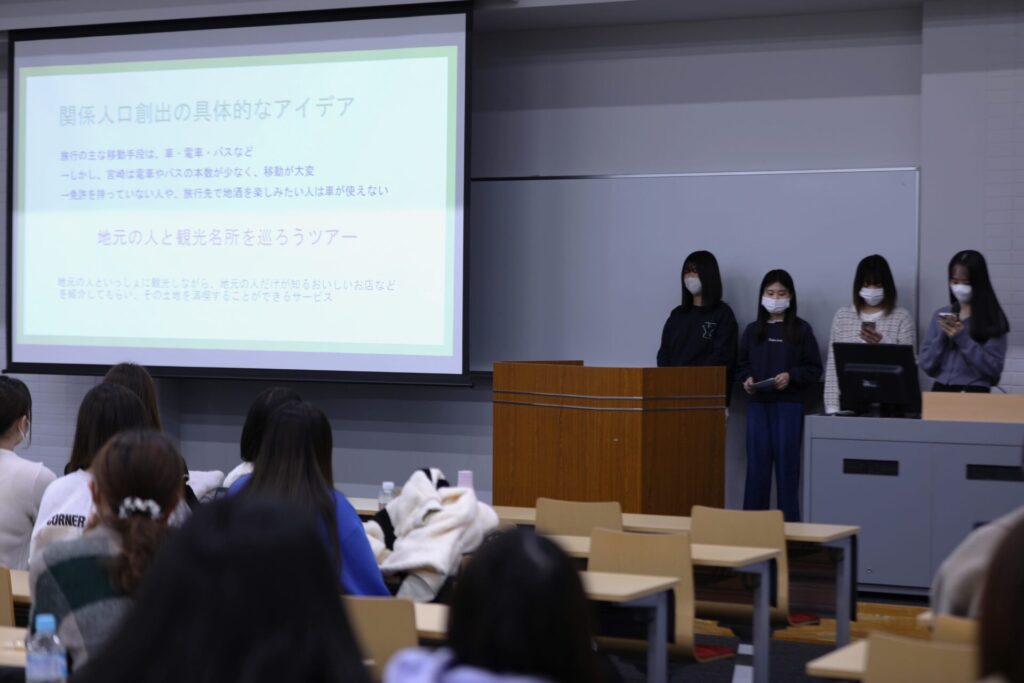

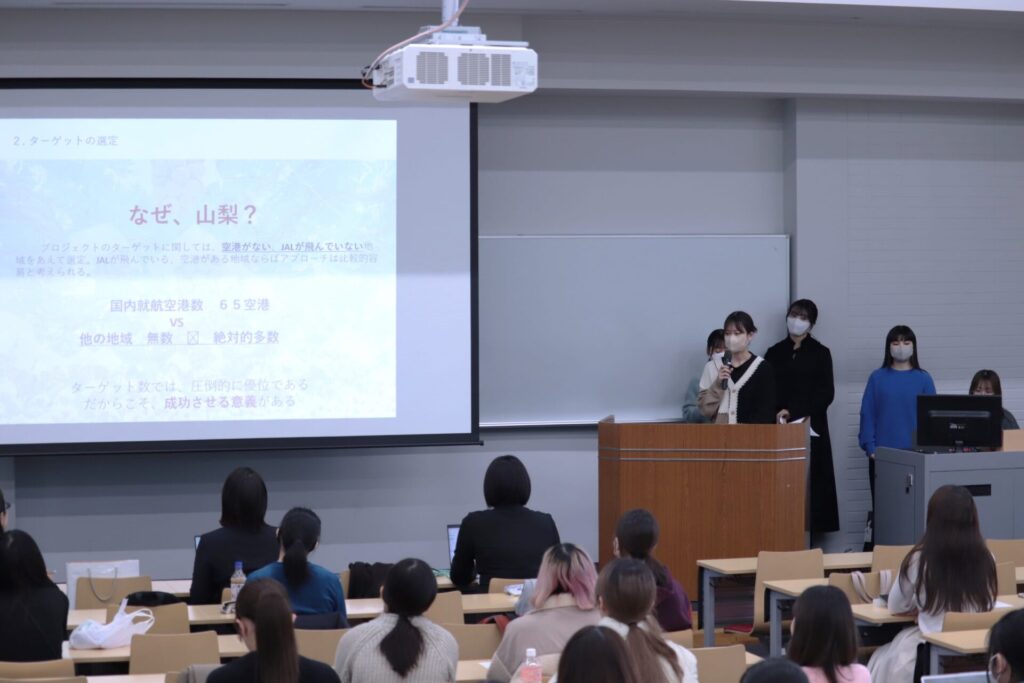

学生たちはグループごとに感想や意見を交換。

その後、藤江氏と質疑応答の時間が設けられました。

「社長というリーダーの立場にあたり大切にしていることは?」という学生の質問には「リーダーにもいろんなタイプがいます。私は率先して引っ張っていくより、チームをまとめたり後押ししたりすることができると思っている。サポートするリーダーでありたい」と回答し、「自分はどういうタイプか考えるといい」とアドバイスしました。

「対話をする際に重視していることはなんですか」という質問には「双方向、マルチ方向を重視しています。それぞれの人に意見があるので言ってもらう。一方通行にならないように」と回答した上で、「あなたはどういうことを注意していますか」と質問した学生へ逆質問。

学生が「全員が意見を出せるように促し、否定せず耳を傾けています」と答えると、藤江氏は大きく頷き「皆が話しやすくなるリーダーシップですね」と同意されました。

その他にも質問は多く出て、藤江氏は「いい質問ですね」とそれぞれに真摯に回答くださいました。

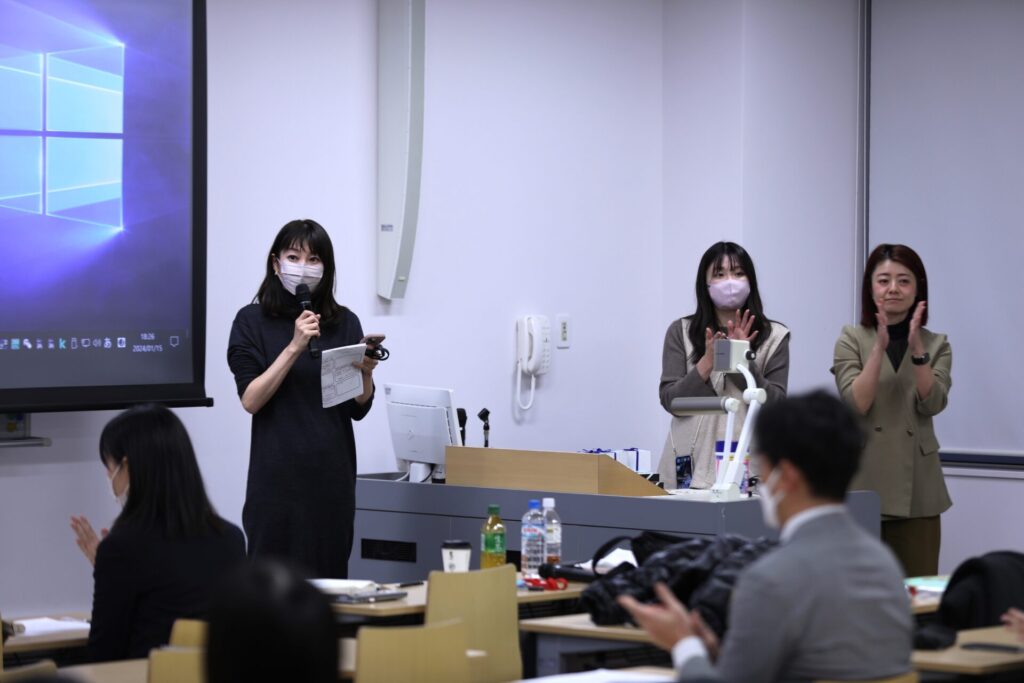

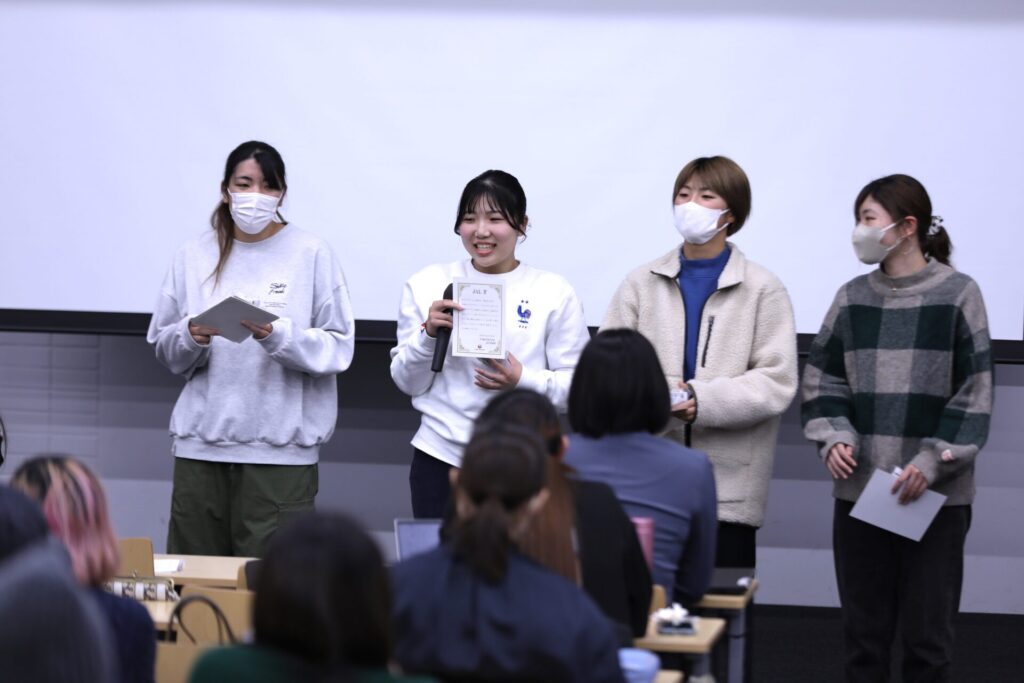

最後に、受講学生を代表して学生から「経営者と社員の距離が近く、対話を大事にしているのが印象的で学びが多かった」と感想を伝え、藤江氏に大きな拍手が送られました。

学生たち一人ひとりが自分の「志」を考えるきっかけとなる講義となりました。

担当教員からのメッセージ

4年目を迎えるキャリア教育科目「女性とキャリア形成」には6人のゲストをお招きします。2024年度のトップバッターは、味の素の藤江社長です。藤江社長とは、お互い企業時代に知り合った仲間であり、当時から人を大切に思うお気持ちが極めて強かったという思い出があります。本日のお話しも、一人ひとりの学生に語り掛けて下さるお姿に、藤江社長のリーダーシップの形を感じました。とりわけ“志”というお話しは、大変印象的であり、先行き不透明な社会を生き抜く学生にとって、とても大切な考え方をお示しいただいたものと思います。藤江社長には、この場を借りて、改めて心から感謝申し上げる次第です。