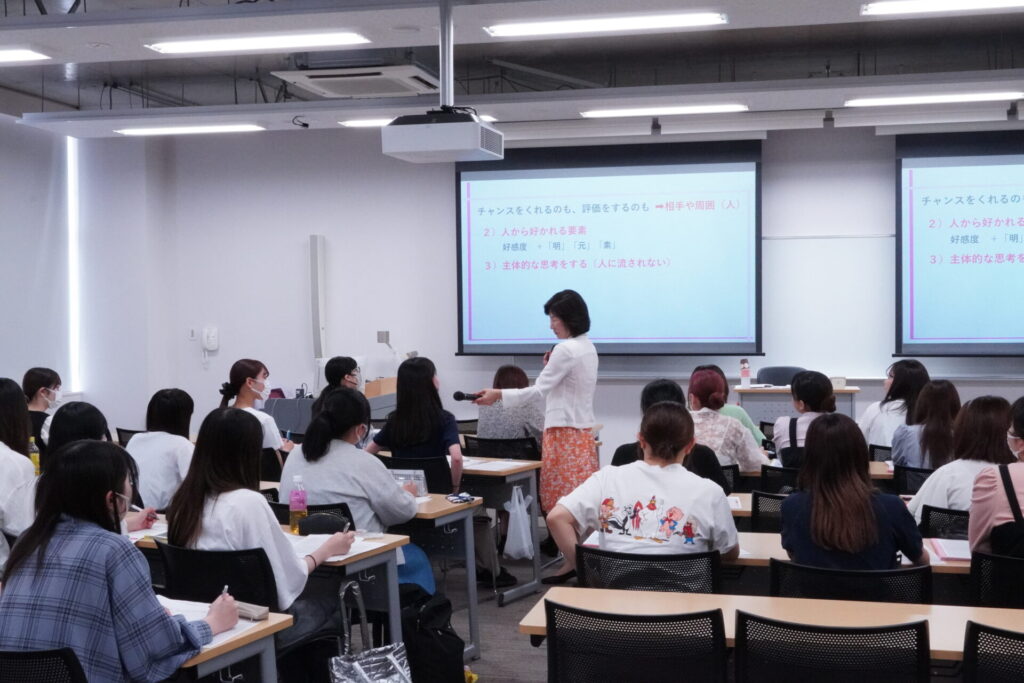

人とのつながりを大事に。「女性とキャリア形成」の授業で日本マナー・プロトコール協会理事長が人生と企業の選択について講演を行いました。

大学共通教育科目「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、6月20日に日本マナー・プロトコール協会の明石伸子理事長をお迎えしての特別講演が行われました。大手企業からベンチャー、会社立ち上げまで幅広いキャリアを持つ明石氏は、自身の経験を通して、人の繋がりや人生について幅広くお話されました。

企業をどう見極めるか

本授業は、担当グループの学生たちが進行を行います。司会の学生は「社会に出るとマナーが必要な場面が多いですが、マナーを学ぶ授業はあまりなく私自身もマナーに自信はありません」と話し、「今回の講演で何か一つでも就活や、社会人として役立つものを身に付けたいと思います」と、明石氏にマイクを渡しました。

明石氏も「私が学生のときは、キャリアやマナー教育はなかった」と話し、この授業が貴重な内容であることを強調され、これから就職活動が待っている学生たちに向けて、「就職は人生のターニングポイント」と話し始められました。

明石氏は45年前に日本航空株式会社(JAL)に新卒のCA(客室乗務員)として入社されました。しかしその少し前は「結婚したらCA職をやめなければならない時代もあったそうです」と話します。

また、明石氏が就活をした時は、第2次オイルショックで4年制大学卒の女性は就職活動に苦戦したそうです。最近ではコロナで就職が厳しかった時があったように、「就職活動は、世の中の経済状況に影響されることが多いんです」と明石氏。

今、社会は大きく変わっています。その上で、今後どのような企業が発展していくのかなどを見極めて、企業選びをしてほしいと話します。

また、学生の私たちにとっては知名度がなくても優良な企業があることや、女性活躍を推奨している企業などの調べ方なども紹介してくださいました。

自分はどんなキャリア志向だろう?

「今はいつでもキャリアチェンジできる時代です」と明石氏。転職のハードルは低くなったのは良いこととしつつも、「スタートはやっぱり大事」と強調されました。

明石氏自身も最初に就職した企業がJALで良かったと話しました。

「しっかり教育をする会社だったことが、きっと今につながっていると思います」と言います。

とはいえ「これからキャリアを考えると迷うことが多いですよね」と明石氏。

企業の数は多く、どういう会社が自分に合っているんだろう、と考えるとき、少しでも自分のことを知っているとある程度絞り込みやすいと話しました。

そのひとつとして、自分のキャリア志向を確認することが大事と紹介。

自分は、「チャレンジ志向型」なのか、人と人を結び付ける「プロデューサー型」か、一つのスキルを突き詰めてやっていきたい「専門職型」なのかなどなど。

「仕事も大事だけれど、家庭もしっかり大事にして働きたい人ももちろんいらっしゃるでしょう。自分の仕事に対する志向を知ったうえで、あなたにとっていい会社を見つけましょう」と話しました。

また、すぐにやりたい仕事ややりがいのある仕事ができるわけではないということも忠告。

つらい仕事や好きではない仕事をやらなくてはいけないこともありますが、「逃げない、折れない、継続することが大事」で、渡辺和子氏の「置かれた場所で咲きなさい」という本を紹介されて、まずは与えられた仕事をしっかりやってこそ自己成長に繋がると伝えました。

すべては人で決まる

「会社とは人の集団です」と明石氏は言い、人との関係を大切にすることを伝えました。

「チャンスをくれるのもあなたを評価するのも、相手や周囲の人」と話し、人から好かれ、人としての好感度を高めるポイントを話されました。

その秘訣は「明・元・素」。明るく、元気で、素直なことです。

また「主体的な思考をもつ」ことの大切さも伝えられました。

「なんでもマニュアルに基づいて答えを教えてもらいたいと思う人が多いようですが、正解は1つとは限りません」と言います。

そのためには、何が本質なのか、多角的に物事を見ることが大切だと語りました。

「マナーも時代とともに変わっています。しかしその本質は変わらないんですよ」と明石氏。

マナーの本質は、人と良い関係を築くためにどうしたらいいかを考えること。そのための配慮や心遣いがマナーです。

自分自身が大切にしていることは何なんだろうか、相手はどうして欲しいのだろうか、という判断の基準を持つことで惑わされないようになると話しました。

「みなさんは20歳前後で、結構生きてきた感じがしているかもしれないけれど、皆さんの人生はこれからです」と明石氏。

時間をどう過ごし、人とどう関わっていくかで、人生の輝きが決まると言い、「先が決まっていないという事は、未来は可能性に満ちて開けていると希望を持ってほしい」と講演を結びました。

目の前の仕事に一生懸命に

講演後は質疑応答の時間が設けられました。

学生から「時間の使い方で意識していることは?」という質問に対して、「集中すること。なにかに一生懸命になっていると時間が早く感じられるでしょう。そんな風に何事にも情熱を持って取り組んでみると良いと思います」と回答されました。

「明石氏はどんな基準で仕事をされていますか」という質問には

「一番大事にしているのは「信頼」。信頼を築くのは時間がかかるし大変。しかし頼られることは嬉しいし、信頼してもらえるかどうかが人として大切な基準になります」と答えました。

学生たちは「自分に合った企業をどう選ぶか」という、就職活動に向かう上で大きなヒントを得た講演になりました。

担当教員よりメッセージ

私が企業(資生堂)に勤務していた頃からご縁をいただいていた明石様に今年もご登壇いただきました。多くのご経験から導き出された明石さんからのメッセージの中に、チャンスをくれるのも評価してくれるのも周囲の人であり、そのためには、好感度プラス「明・元・素」、すなわち明るく、元気で、素直であるというお言葉が印象的でした。この場を借りて、明石様に心から感謝申し上げます。