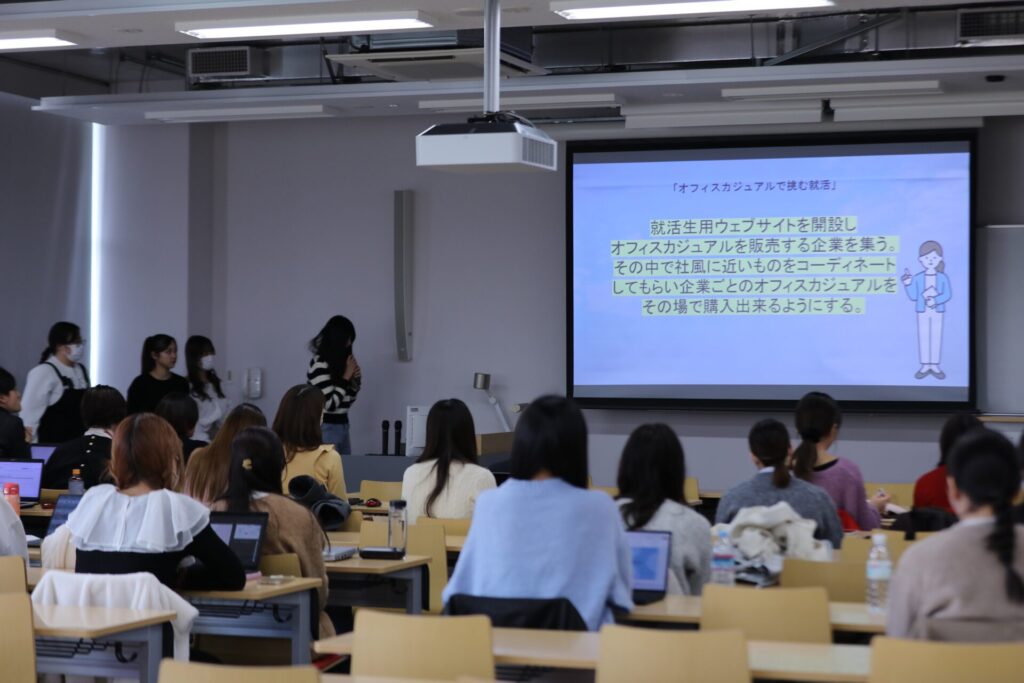

ハピネスの循環で世界一のホスピタリティを!「女性とキャリア形成」の授業で株式会社オリエンタルランドの元執行役員をお迎えし講演が行われました。

6月6日に大学共通教育科目「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)で株式会社オリエンタルランド(以下、オリエンタルランド)の元執行役員の永嶋悦子氏が講演を行いました。夢の世界を運営するスタッフのホスピタリティの高さはどう養われているのか、その秘訣は「ハピネスの循環」にあると語ってくださいました。

開園当初はキャストとして活躍

この日はまさに東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」のオープン当日。記念すべき日に講演いただくことになりました。永嶋氏は1982年にオリエンタルランドに入社。

最初はアトラクションのキャスト(スタッフ)としてコスチュームを着て活躍し、その後役員になりました。

開園当初の日本はまだコンビニエンスストアが出てきたばかりの時代。

ディズニーランドも遊園地という認識が強く、飲食物を持ち込むゲスト(来園者)も多かったと言います。

「今では考えられないですが、アトラクションにバナナを持ち込んで食べてる方もいたくらい、当時の日本人もマナーは悪かったんですよ」と話し、笑顔どころか、眉間にしわを寄せてゲストに飲食物の注意をしては謝っていたと、笑いを交えて話されました。

ハピネスを届けるためにはコミュニケーションが大事

開園当初からどのようにディズニーランドが成長していったかを語られる中で、キャストのホスピタリティが上がっていったことが大きいと永嶋氏は話します。

世界に6つあるディズニーリゾートのなかで一番のホスピタリティ高さと言われるようになり、本場アメリカからも視察にくるように。

「ホスピタリティとは人間力のことだと私は思います」と永嶋氏は語りました。

「キャストが目指すべきゴール、それはゲストにハピネスをお届けすることです」と永嶋氏。

「驚かれるかもしれませんが、キャストには接客マニュアルがないんです」と話します。

キャストが心掛けていることはあいさつだと言い、「ゲストと会話をするために、まずあいさつするんです」と話します。いかにゲストとコミュニケーションを取るか、どうやってゲストを喜ばせるかをそれぞれのキャストが考えて行動します。

今では有名になった水たまりや落ち葉でディズニーキャラクターを描く「カストーディアルアート」もキャスト発案です。

永嶋氏は印象的な出来事として東日本大震災のことを話されました。

約1か月パークが閉園している間に、どのようにゲストとコミュニケーションを取るか、どうサプライズを提供するか定期的に集まってディスカッションを繰り返したと語りました。

インクルージョンを広めていくために

永嶋氏は「接客のためのマニュアルはないですが行動基準がある」と話します。

安全・礼儀正しさ・ショー・効率、の4つの基準がこれまでありましたが、「そのなかに最近インクルージョン(多様性)が入りました」と紹介しました。

しかし、オリエンタルランドも昔は男社会で、ジェンダー問題への理解も十分ではなかったという永嶋氏が役員時代、キャストのリーダー育成プログラムに手を挙げたキャストに性別違和をカミングアウトされた人がいたのですが、広報の男性役員からその人をリーダーから落とすよう指示があったと語りました。

永嶋氏はこの決定に反対し猛抗議しましたが、結局その人は落選。

翌年再度プログラムを受け、ようやく合格されました。

「ディズニーは進歩的だとイメージされていましたが、内部の状況は大きく遅れていた」と、永嶋氏は当時の苦い経験を話されました。

キャスト同士でお互いを高め合う

キャストのホスピタリティの高さの秘訣は「キャストのコミュニケーション活動」にあると永嶋氏は言います。

開園前に各アトラクション対抗のカヌーレースを行ったり、年に一度のサンクスデーで役員たちがキャストをもてなしたり。

永嶋氏が「一番効果がある報奨活動」と言うのは、キャスト同士で褒めてたたえ合うスピリットオブ東京ディズニーリゾートの取組です。

お互いにサンクスカードを送り、カードの一番多いキャストは大々的に表彰されます。

なぜそこまでキャストをねぎらうのかと言えば、「キャストに、実際に感情を持ってハピネスを体感してもらい、同じようにゲストにハピネスをお届けしてほしいからです」と永嶋氏は話しました。

ハピネスをもらったキャストはパフォーマンスが向上し、その分ゲストにさらにハピネスを提供できる、という「ハピネスの循環」が行われるのです。

「ぜひパークに遊びにきてください」と永嶋氏は講演を締めくくりました。

管理職の試験を受けたときの気持ちは?

講演後には質疑応答が行われました。

はじめに「男社会のなかで、なぜ管理職の試験を受けたのですか」という質問がありました。

永嶋氏は「差別というよりは、女性は弱いものだから守ってあげようという考えが当時はありました」と話しました。

初めて管理職の試験を受けたとき、永嶋氏は落ちてしまったのですが、自分よりもあまり仕事ができない男性が合格したのを見て「自分より仕事ができない人が上司になることが許せなかった」と笑いを交えて答えました。

また、「今までできなかった仕事にチャレンジできることは面白いことです」と管理職にチャレンジした気持ちも語りました。

「永嶋さんが思うインクルージョンを向上させるコツや考えを教えてください」という質問には、「いろんな身分、年齢の方が働けるということ。

これから定年という考えもなくなってくると思います。そういうこともひとつのインクルージョン」と回答されました。

「オリエンタルランドで働いたことで得た財産は?」という質問には「人。さまざまなつながりになったり、長い付き合いになったり、助けられています」と答えられました。

ディズニーリゾートに通底するホスピタリティの高さの秘訣に触れ、学生たちにも刺激になった講演でした。

担当教員からのメッセージ

永嶋様と初めてお会いしてから、もう20年以上になります。

いつもアグレッシブな永嶋様から色々なことを学ばせていただいています。

とりわけ確固たる信念をお持ちになり、メンバー一人ひとりのことに気を配りながら、先頭に立って組織を牽引されるリーダーシップについては、私の目標でもありました。

今回も、テーマパークのオープン当時のこと、管理職としてのご苦労など、

学生にとっては、極めて貴重な時間になったと思います。

この場を借りて、改めて感謝申し上げます。