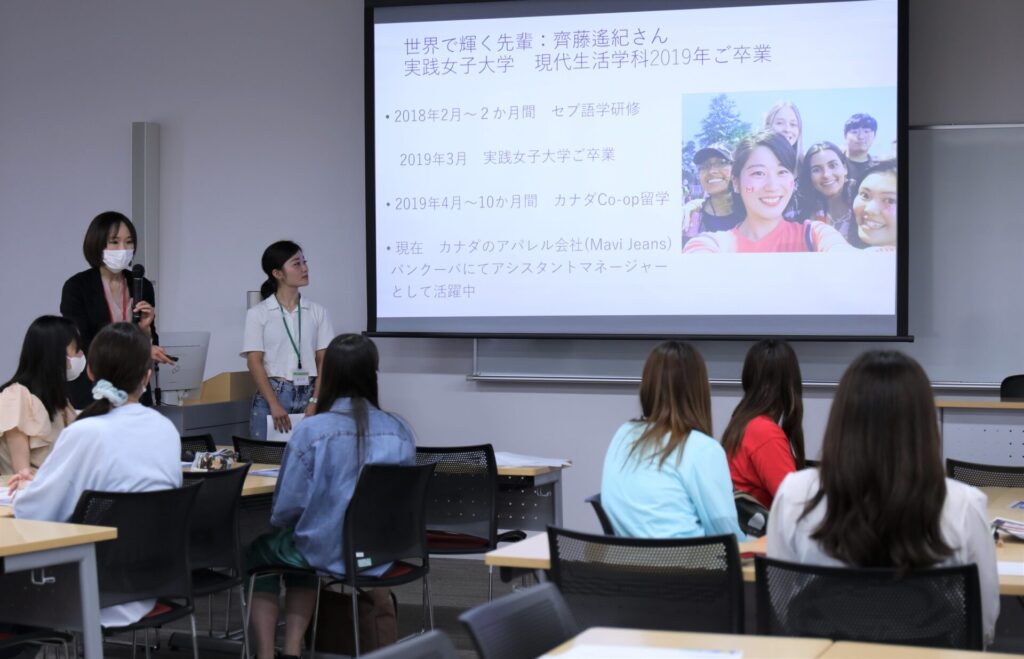

これからのオリンピックの形は?「国際理解とキャリア形成」の授業でオリンピックの将来についてのプレゼンテーションが行われました。

共通教育科目「国際理解とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)で7月11日にスポーツニッポン新聞社とのコラボ授業が行われました。「実践女子大生が考えるこれからのオリンピックの形」について学生たちがプレゼンテーションを行いました。授業の様子は7月12日のスポニチに記事として掲載され、貴重な発信の機会となりました。

メタバースも使って全員参加

最初の発表はグループ3から。

日本では開会式は視聴率がとても高い反面、各競技に対する視聴率は低く、関心がないことに着目。改善に向け、学生を対象にオリンピック関連の授業を実施することを提案しました。歴史や選手の講演を行ったりユニファイドスポーツを知ってもらうきっかけを増やしたりすることを考えました。また、ジェンダー面の解決策として、ユニフォームのデザイン案を選手自身に投票してもらうなども考案しました。

発表後には藤山氏から講評をいただきました。

「全員で参加するという姿勢を感じました。なぜ若者は競技を見ないのか、もう少し深堀してもらえたら更に良かったです」と話されました。

次のグループ1は「全世界に臨場感を届けたい!」をテーマに、メタバース空間を利用した観客参加を提案しました。VR技術を活用し、実際に競技を体験・参加できる場を作ります。エキシビションとして実際にゲームのようにメタバース空間で対戦できることで、親近感がわくシステムを考えました。

藤山氏からも「これからの時代メタバースなどの技術革新は避けては通れないでしょう」と同意のコメントをいただきました。ただ「IOCには厳しい肖像権がある。IOCも時代に合わせ変わって行かなくてはならない」と問題提起も重ねられました。

若者の意見を取り入れるには?

グループ6はオリンピックを現代だけでなく後世に伝えるために「若者に身近であり続ける」ことを目標としました。組織委員会の高齢化を問題点とし、もっと若者の意見を入りやすくするべきと指摘しました。また、スポーツ観戦は時間がかかりタイムパフォーマンスが悪いと若者から嫌煙されている点にも注目。オンラインチケットの販売で、アーカイブ配信をする方法などを提案しました。

藤山氏も「取材していても高齢化は感じていた。オリンピックの組織自体も若返らないと。また、スポーツが生き返るためにも時間の問題は大切だと感じました」と感想を述べられました。

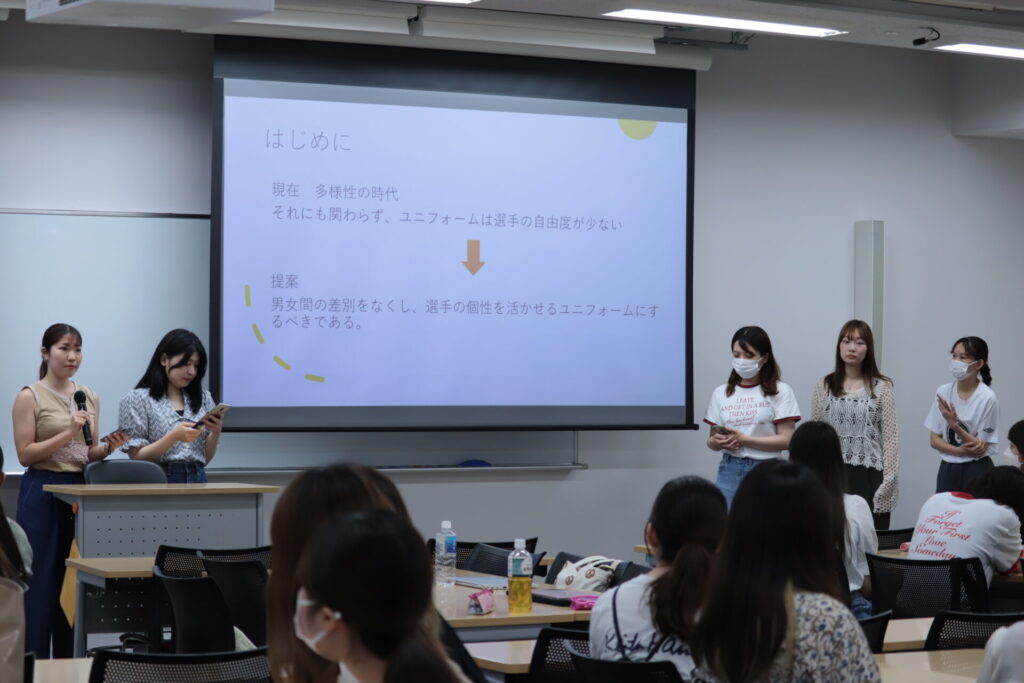

グループ2は多様性に注目。

ユニフォームに自由度がないことを課題に挙げました。ジェンダーや宗教性の違いに配慮するため、それぞれの選手が着たい形状を選択できるようにしたり、選手の意見を取り入れたデザインにしたりすることを提案。また、水泳などの競技では盗撮等の問題があることも挙げ、安心して競技に集中できるユニフォームなどの採用の必要性を伝えました。開会式も競技別の選手入場とするなど、選手が伸び伸びとできる環境へ変わることの大切さを訴えました。

「多様性とスポーツとしての統一性をどう保つかの問題は難しい」と藤山氏。「盗撮の問題も水泳だけでなく深刻。取り上げてもらって良かった」と着眼点の良さを褒められました。

サスティナブルなオリンピックの形

グループ4は「全人類参加型のオリンピック」を掲げました。

ジェンダーに関係ない競技の採用を提案しました。例えばダンスやチアリーディング、アカペラなど、表現力を競うものをあげました。「オリンピックに合わないと思われるかもしれませんが、これくらい大胆に体格差や性別に関係ないものを入れるべき」と主張。その他にもSNSの活用や映画館等でのライブビューイングの活用などを提案しました。

藤山氏は「見出しが良いですね」と感嘆。「全員が納得する条件は難しい。男女の区別がない競技は必要」と共感されました。

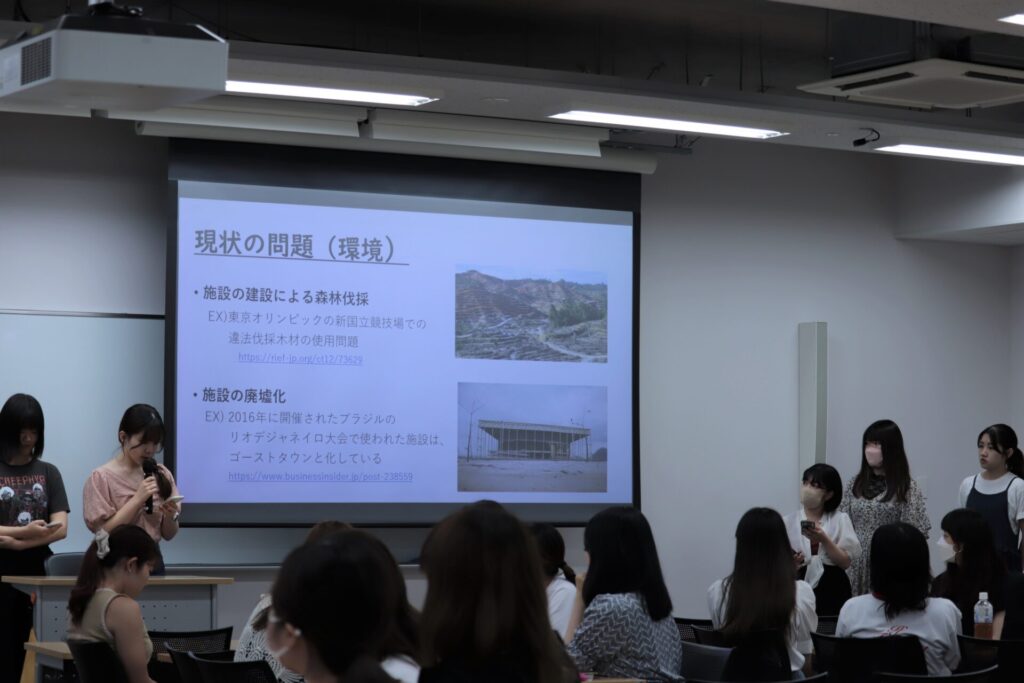

最後のグループ5は「持続可能なオリンピック」をテーマにしました。

施設建設時の違法伐採や、終了後の施設の廃墟化、グッズの大量在庫の問題に焦点を当てました。これらの解決策として分散開催を提案しました。アジア・ヨーロッパなどエリア開催や、メタバースを活用することを提案し、地域振興や環境保全と、経済の両立を目指します。

「これからのオリンピックでは分散開催は確実に行われます」と藤山氏。「いままで一つの都市でしか開催できなかったのですが、2019年に改訂されました。少しずつですがオリンピックも変わっています」と話されました。

若者の視点でオリンピックを考える

最後に藤山氏から総評をいただきました。

「ひとつのテーマにも、いろんな切り口がありどれも内容が濃くてびっくりしました。このままオリンピックの委員会に持っていって、若者の意見として伝えても通じるものでした。メタバースやSNSなどはこれからの時代、確実に使われるものだと感じ、オリンピックやオリンピック委員会も変わらないといけないと改めて気付きました」と学生たちの頑張りをねぎらいました。

この授業の模様は、翌日のスポニチに実際に記事として掲載されました。

学生たちにとって貴重な発信の機会となりました。

担当教員からのメッセージ

「東京2020」の開幕前からスポーツニッポン新聞社様にご支援をいただき、6年の歳月が流れたことになります。その間には、開催の延期、無観客開催、そして大会後の様々な問題など、日本社会を大きく揺るがすイベントになりました。一方、実践女子大学では、10,000人を超える学生が、様々な形で東京2020に関わり、きっと彼女たち一人ひとりの心の中には、様々な感情とともに深く刻まれたことと思います。早いもので、来年はパリ五輪が開催されます。平和の祭典として歴史が続くことを祈りたいと思います。この間、様々な形でご支援いただいたスポーツニッポン新聞社の皆様に、改めて感謝申し上げます。