ディズニーにもっと行きたくなる!「キャリアデザイン」の授業で東京ディズニーランドのスペシャルイベントを考える夢の課題が出されました。

3年生対象の共通教育科目「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、6月6日に東京ディズニーリゾートの運営を行う株式会社オリエンタルランド(以下、オリエンタルランド)の横山政司氏をお迎えし、コラボセッションが行われました。学生たちは閑散期の集客に有効なイベントを考える課題に挑戦します。学生たちも大好きな東京ディズニーランドのイベントを企画するという夢のような課題に、皆真剣ながらも楽しそうに取り組んでいました。

季節のイベントを開発

「今日の出欠確認は仕掛けがあります」と深澤教授。

出欠管理システムが当たり付きになっていて、当たった2名の学生に東京ディズニーランドのグッズがプレゼントされ、学生たちから歓声が上がりました。

授業もディズニーの魔法にかかり和やかになったところで、本日のゲストである横山氏が登壇されました。

横山氏は1991年オリエンタルランドに入社。

最初は運営部に配属されました。その後、経理部やテーマパーク戦略部、人事部、フード本部などを歴任。2023年からマーケティング本部マーケティング開発部長に就任されました。

「皆さんがイメージしやすいのは、パークでやっているスペシャルイベントです」と横山氏。

クリスマスやハロウィンなど季節ごとに変わるイベントの企画・開発をしています。

現場の声を聴いてまずは試す!

横山氏は仕事のポリシーとして3つのことを大切にしていると話します。

1つ目は「現場のリアリティ」。

現場の声を聴くことが何より重要と言います。「人事部にいたときも、良かれと思って制度を改正しても、実は現場は望んでいないということもありました」と横山氏は語ります。

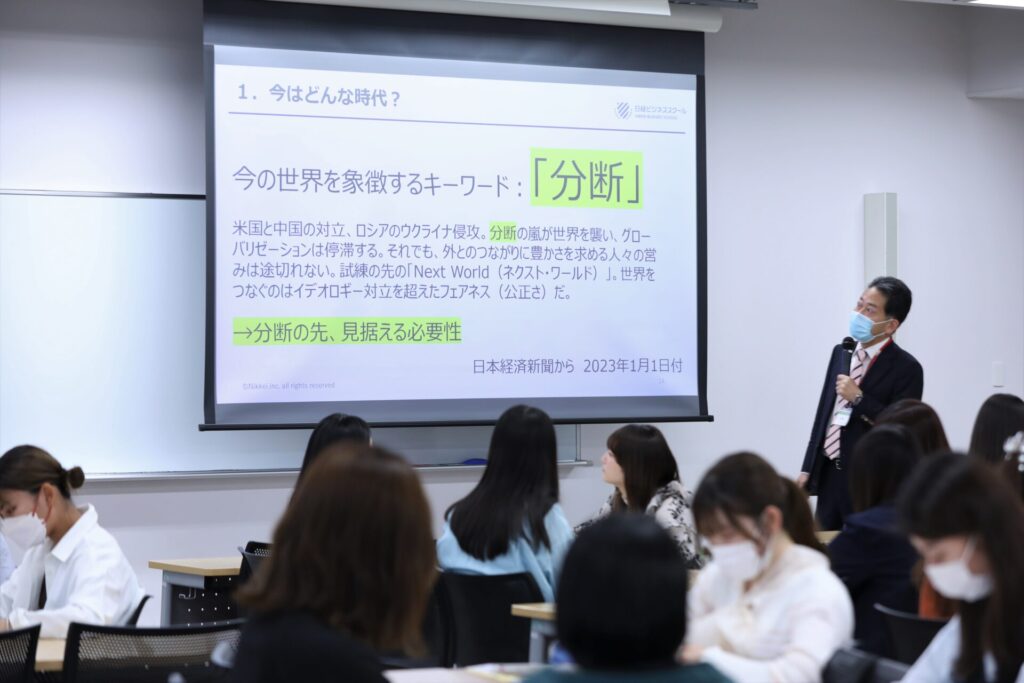

2つ目は「外から情報を得る」こと。

オリエンタルランドはチームワークがいい会社とした上で「チームワークがいいということは悪いことではないが、関心がチーム内に向きがち」と話します。意識して外の情報を得ることの大事さも話しました。

3つ目は「試してみよう!」。

仕事や企画は完璧に仕上げたくなってしまいますが、完璧にするには時間がかかります。

横山氏は「今は世の中の変化が早いので、完璧を目指して仕上げているとその間に環境が変わってしまっている可能性もあります」と言い、5~6割の出来でも、いったん上司に企画を出したり自分で動いてみたりすることが大事だと話しました。

課題発表!若者が閑散期にも東京ディズニーランドに来たくなるイベントとは?

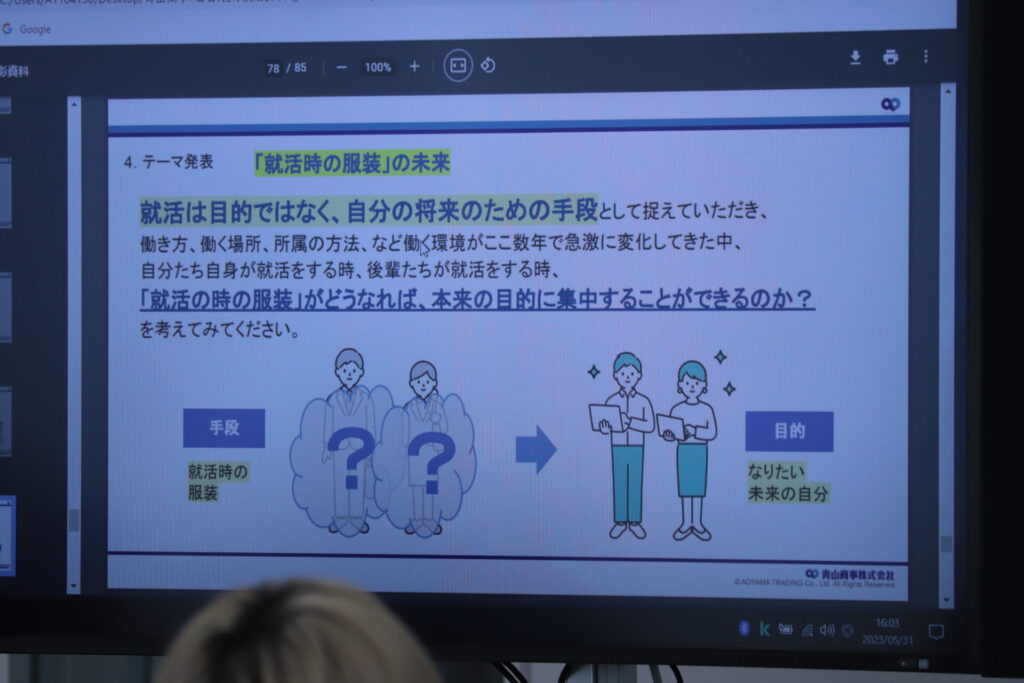

話はスペシャルイベントについて。東京ディズニーリゾートでは年間を大きく5つの期間に分けてイベントを考えています。

4~6月が「春」。ゴールデンウィークは来園者が多いですが、全体的に集客が落ち着きます。

7~8月の「夏」は夏休みで繁忙期。ただ、最近は猛暑の影響もあり以前よりは落ち着いていると言います。

9~10月の「秋」はハロウィン。仮装してディズニーパークを楽しめるといまや一番人気のイベントです。

11~12月は「クリスマス」。こちらもイベントムードを楽しみに多くのゲストが来園します。

そして1~3月の「冬」は寒さもあり一番集客が弱い時期です。「春と冬の時期の集客をなんとかしたいと思っています」と横山氏。

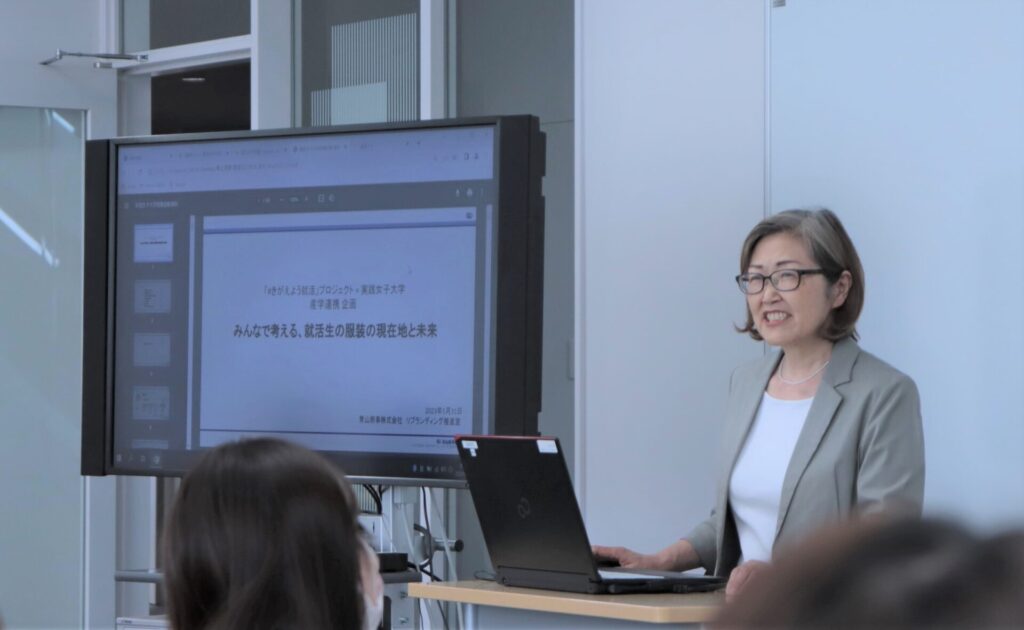

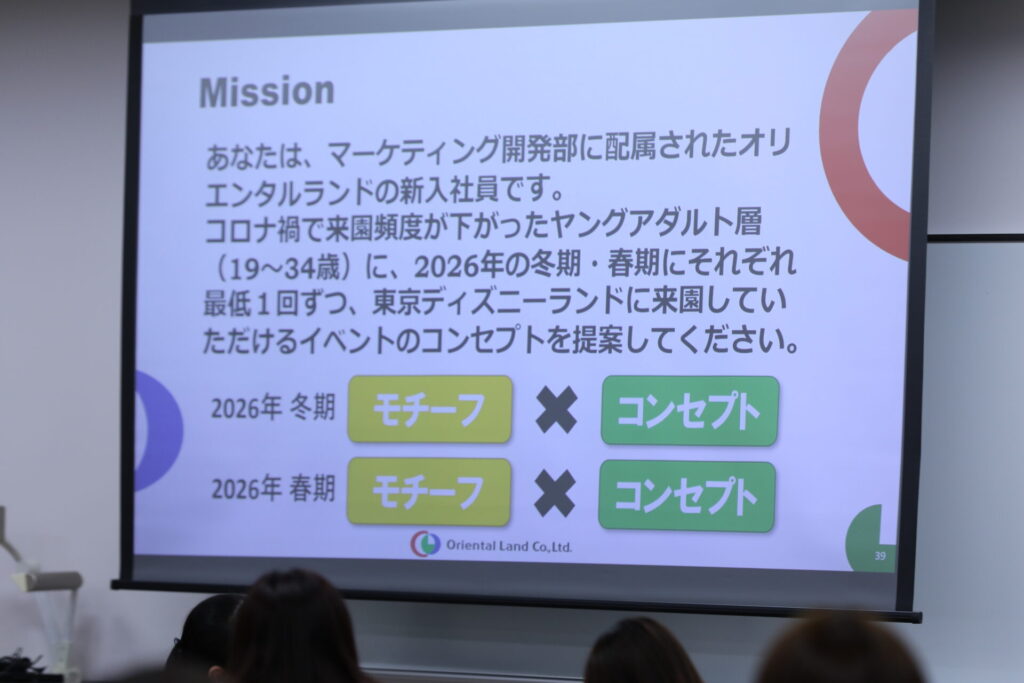

ここで課題の発表です。

テーマは「ヤングアダルト層(19~34歳)に向けた2026年の冬と春のイベントを考える」です。

「1~3月の冬の時期と4~6月の春の時期に、最低1回ずつ東京ディズニーランドに来てもらえるイベントをそれぞれ提案してください」と提示されました。

コロナ禍以降、徐々に来園者も戻っていますがヤングアダルト層の回復が鈍いというのも現在の課題。

現在東京ディズニーランドのチケット代は1万円近い日もありますが「このイベントを行なっていたら、自分はお金払って絶対に行く!という自信を持った提案をしてください」と横山氏。

「感動する提案を待っています、頑張ってください」と学生たちの提案に期待を寄せました。

自分たちの企画が実現するかも!?

2026年は3年後。

今とどう状況が変わっているのか、顧客はどう行動変容しているか、想定しなくてはなりません。

難しい課題ですが「2025年まではすでに企画が決まっていますが、2026年はまだなので、皆さんの案がパークで実現するかもしれません」と横山氏が話されると、学生たちもやる気満々。

さっそく積極的にグループディスカッションが行われました。

「アトラクションをモチーフにするのは?」「待ち時間が長いのがネックだから、パークを歩き回れるイベントは?」など案が飛び交っていました。

「イベントは女性メインになりがち」や「ヤングアダルト層はディズニーシーへ行くイメージがある。自分や周りもそう」と分析する学生も。

「ランドでもちょっと大人っぽいイベントはどうだろう」「キャラクターに絶対に会えたら私は行きたい」など、まずは自分の興味から発生したイベント案も出ていました。

「ディズニーのどこが好きか改めて調べよう」「ディズニーで何にお金を使う?」など、さまざまな視点からイベントを考え始めていました。

学生たちは中間提案を経て、ひと月後にプレゼンテーションに臨みます。

担当教員からのメッセージ

オリエンタルランドの横山様には、毎年、本授業にご支援をいただいています。履修しているのは3年生が中心、そろそろインターンシップを経て就職活動も本格化していきます。企業分析の視点を一歩掘り下げてみることが出来ればという思いで、毎年様々なテーマをご準備いただいています。学生にとっては、身近な企業ではありますが、企業としての努力は並大抵のものではありません。普段のゲストの立場ではなく、社員目線で企業の戦略を考えて欲しい、そんな思いも込めて今年のテーマもご用意いただきました。今までにない難しさもあると思いますが、この授業を通して一皮むけて欲しい、そんな願いもあります。7月初旬の提案を期待したいと思います。