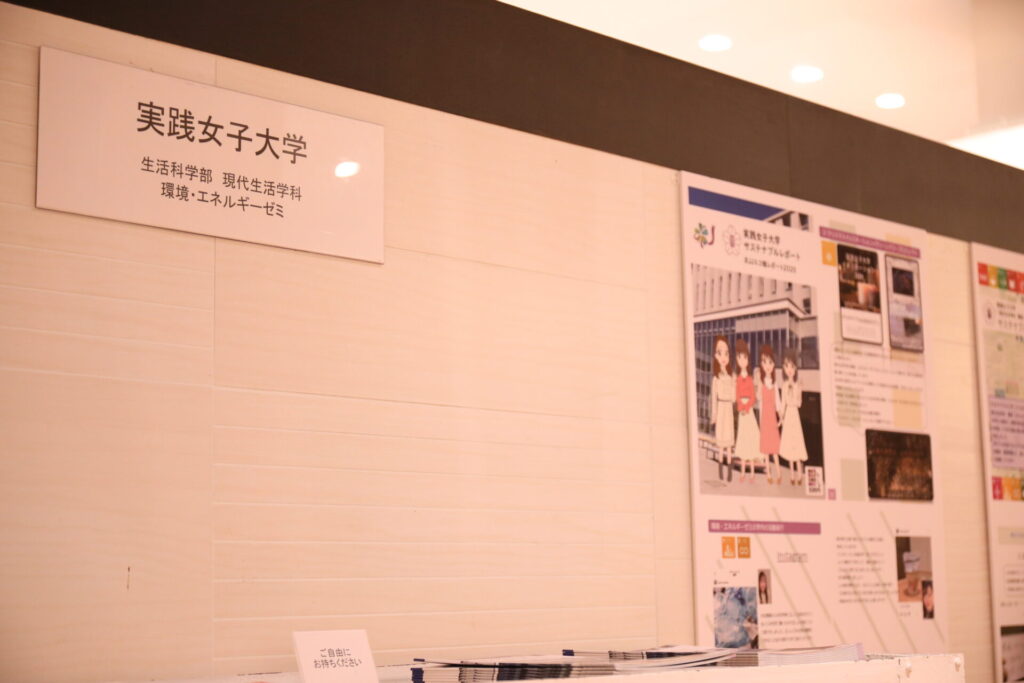

有楽町マルイ『インクルージョンフェス2022 Spring』で現代生活学科 環境・エネルギーゼミ作成のサステナブルレポート2021が展示されました (3/7〜3/13)

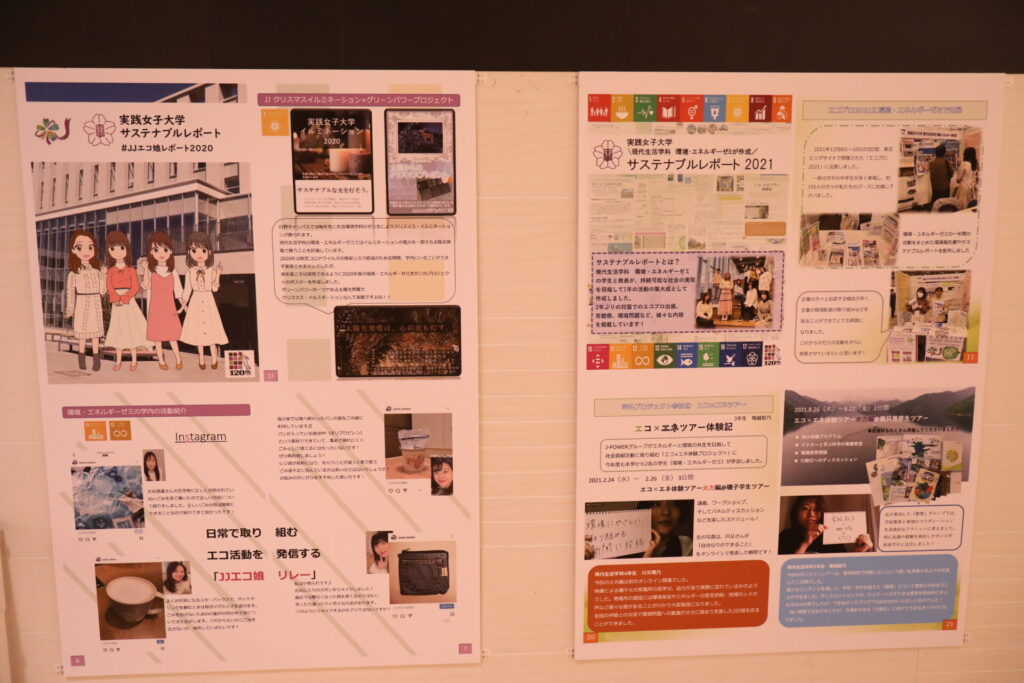

2022年3月7日~13日、有楽町マルイにおいて『インクルージョンフェス2022 Spring』が開催されました。「私の『好き』は地球や人にやさしい!」というタイトルと共に、有楽町マルイに出店する店舗が各自のエシカルな活動を紹介する中、7階の会場では現代生活学科 環境・エネルギーゼミの活動が「サステナブルレポート2021」と共に紹介されていました。

サステナブルレポートとは

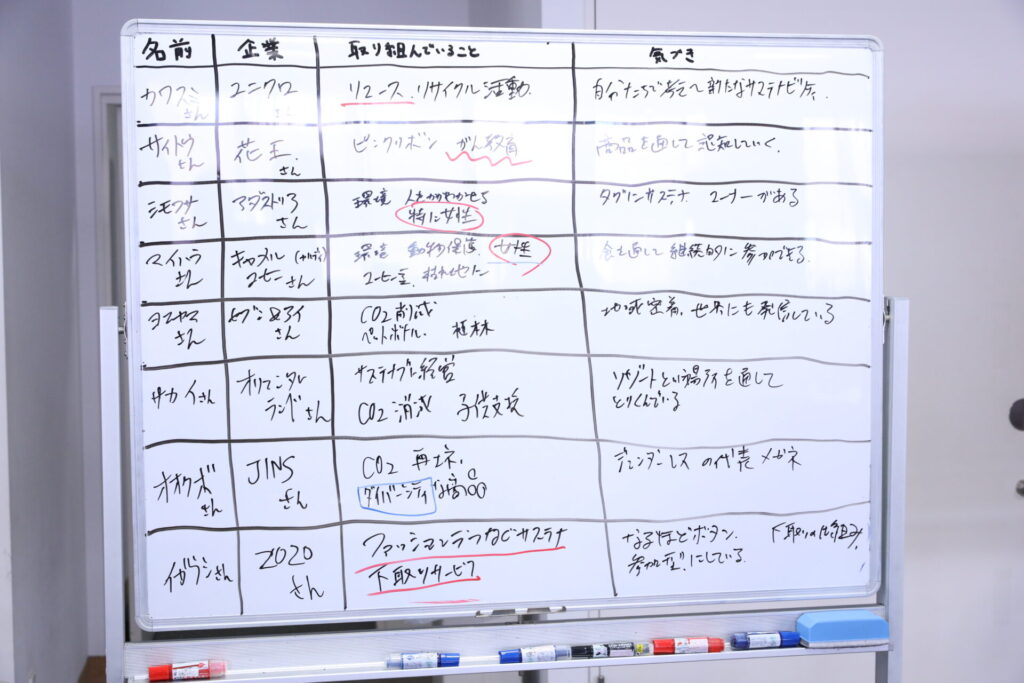

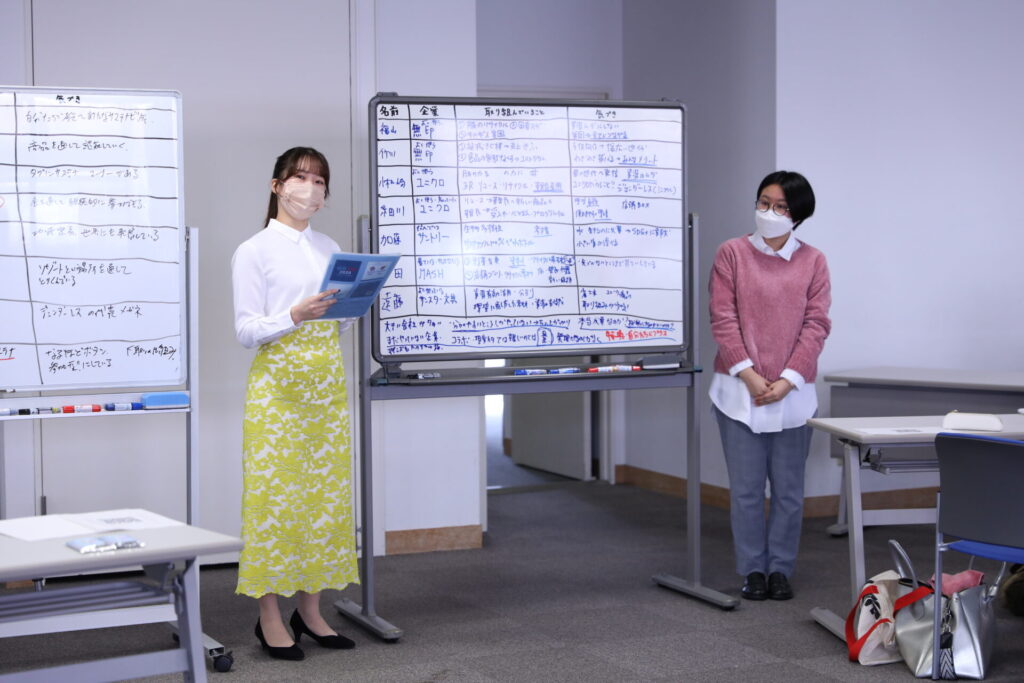

サステナブルレポートとは、現代生活学科 環境・エネルギーゼミで「持続可能な社会の実現」を目指して行った1年間の活動をまとめたものです。編集長の学生とともに全員が協力しながら、まるで雑誌を編集するように46ページの冊子に仕上げました。

菅野教授のもとでこのサステナブルレポートの作成が始まったのは2019年でした。以前からあった「ゼミの活動を紹介する媒体がほしい」という意見をかたちにしたもので、その2021で3冊目になりますが、毎年学生たちの試行錯誤によりバージョンアップを重ねています。

学外プロジェクトにも積極的に参加

環境・エネルギーゼミのある現代生活学科では、地球環境やエネルギー問題についての基礎知識を学び、問題解決や改善に結びつく手法を考えます。持続可能な社会の担い手となる専門知識と技能を身につける領域です。

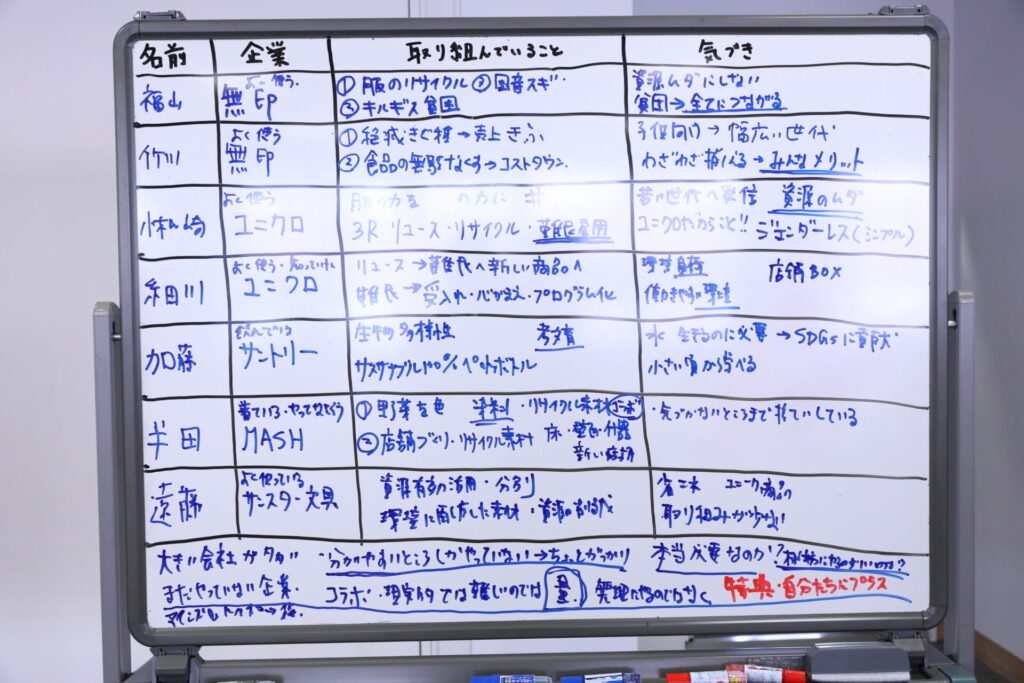

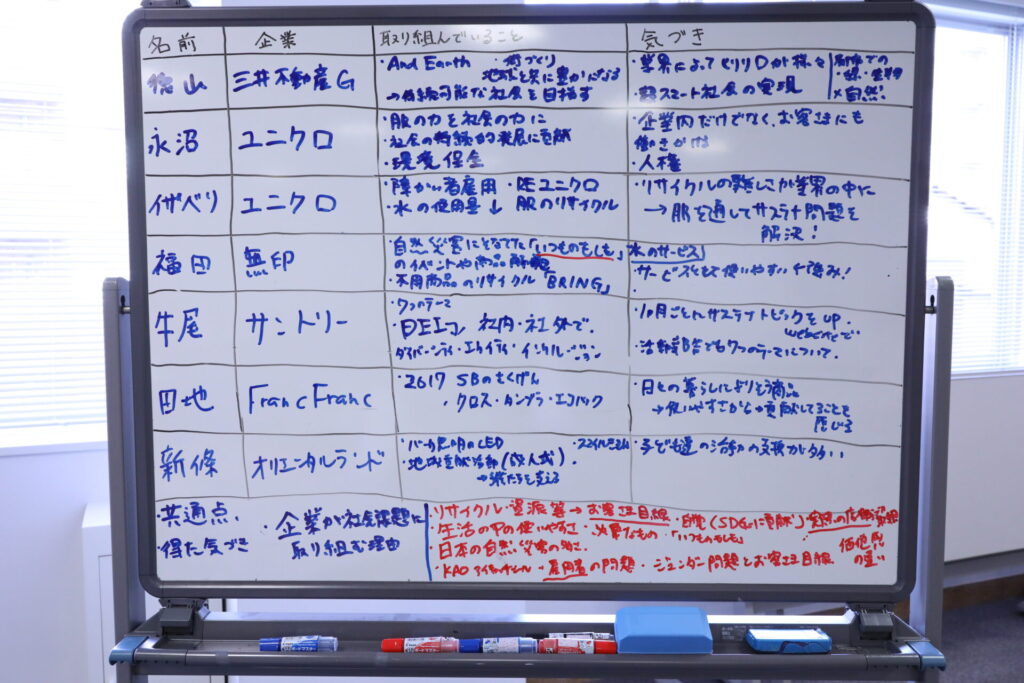

2021年の環境・エネルギーゼミの活動では、学外プロジェクトにも積極的に参加しました。J-POWERグループがエネルギーと環境の共生を目指して社会貢献活動に取り組む「エコ×エネ体験プロジェクト」では、実際の発電所を題材として火力・水力発電について学び、参加した他大学の学生とディスカッションを行いました。

また原発事故の風評被害を払拭するために環境省が行っている「ぐぐるプロジェクト」では、放射線に対する正しい知識を学び、それをどう発信すべきかを深く考えて台詞作成部門に応募しました。

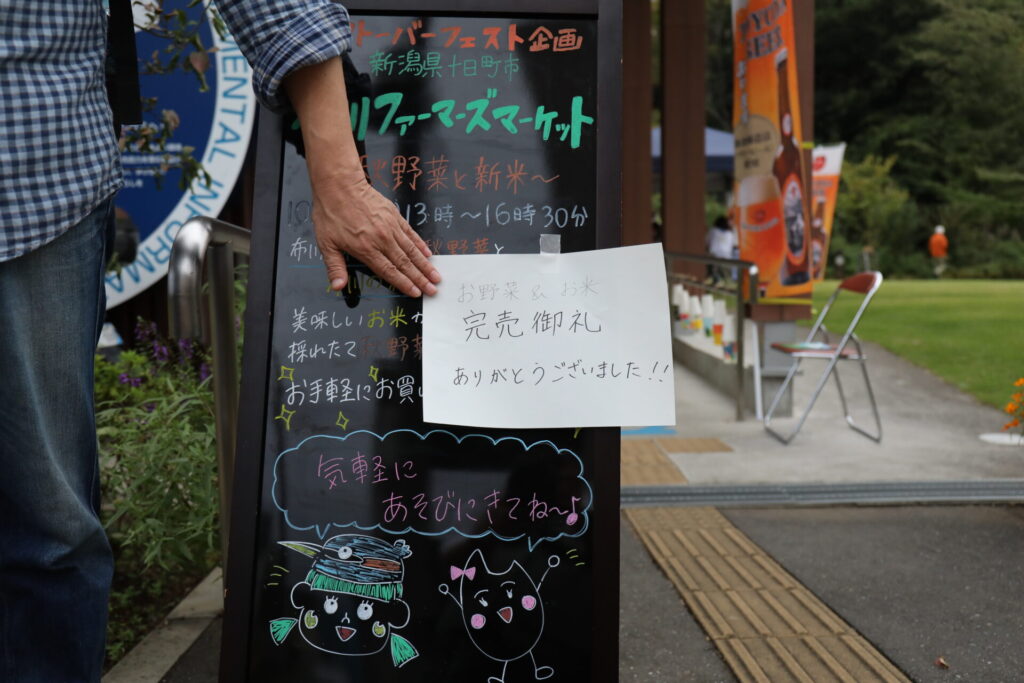

キャンパスの外にも、学びの場を求めて

このほかにもいくつかのスマートシティの最前線を見学しました。綱島サステナブル・スマートタウン内の「スイソテラス」は、水素エネルギーの基礎が学べる施設として知られています。ここでの体験を通じて、化石燃料から低炭素社会へどう移行していくべきか、学生たちが考える貴重なきっかけになったようです。柏の葉スマートシティでは再生エネルギーを活用した都市を歩き、あちこちに風力発電機や太陽光パネルの存在を感じながら、環境未来型都市を体感することができました。

さらに学生たちは三菱みなとみらい科学館、科学技術館、多摩六都科学館にも足を運び、五感を通じて学ぶ様々な技術の基礎知識を通じて、環境と技術の共生を考えました。

さらに2021年12月には、東京ビッグサイトで開催された「エコプロ2021」に環境・エネルギーゼミで出展。ブースを訪れた方に環境に関するアンケートを実施する貴重な場となりました。ブースでは学内に掲示された節電ポスターや、使用済みカイロ・ペットボトルキャップ・使い捨てコンタクトレンズケースの回収などを紹介し、活動全体をまとめ、サステナブルレポート2020も配布することができました。

アウトプットの存在は、学生を大きく成長させる

菅野教授がゼミの学生に強調していることは、環境に対して問題意識を持つことだと語ります。

「ゼミに参加する学生の多くはそれまで環境教育や環境活動に参加したことがなく、『環境は理系の学問』という印象を持っている人も少なくないんです。環境について考えたことがないのはそうした機会がなかっただけで、きっかけさえあれば思考をどんどん深めていくことができます。そこでゼミではまず、身近な存在である環境について興味を持つきっかけを重視しています。

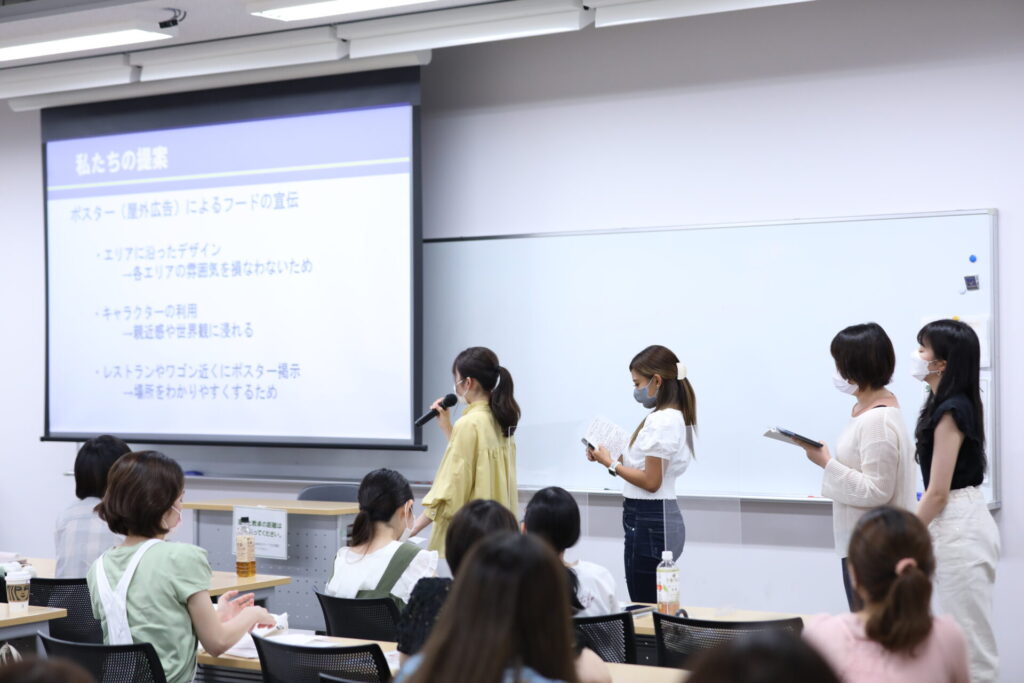

サステナブルレポートは学生の学びによい影響を与えていると思います。自分達で企画を考え、冊子にまとめ上げることを通して、『物を創る』という社会人としての基礎力を養うことにつながっています。アウトプットすることが決まっていると、学生たちの日々の活動に目標ができるようですね。

2021年はレポートを作った経験が自信につながり、企業が実施するアワードに応募する学生も出ました。環境をテーマにしたアワードはたくさんあるため、今後も応募する学生が続くことを期待しています。

コロナ禍次第ですが、2022年は引き続き学内の廃棄物(使用済みカイロなど)の回収と、太陽光発電による自然エネルギーキャンパスをテーマにした活動に力を入れたいと考えています。これらの活動を通して学生の視野を大きく広げる社会連携についても、積極的に推進していきたいです。 これからもゼミを通じて環境に興味を持ち、持続可能な社会を考え、行動につなげる学生がここからたくさん巣立っていってほしいと願っています」