仕事と子育ての両立、最前線!「国際理解とキャリア形成」の授業でSHISEIDOグローバルブランドユニットの岡野静佳氏の講演が行われました。

6月10日(火)に国際理解とキャリア形成(担当:文学部国文学科深澤晶久教授)にて、株式会社資生堂から岡野静佳氏を招き、キャリアについて講演が行われました。岡野氏は現在、二児の育児とフルタイム勤務を両立させており、女性としてのロールモデルの講演に、学生たちはメモを取りながら熱心に聞き入っていました。

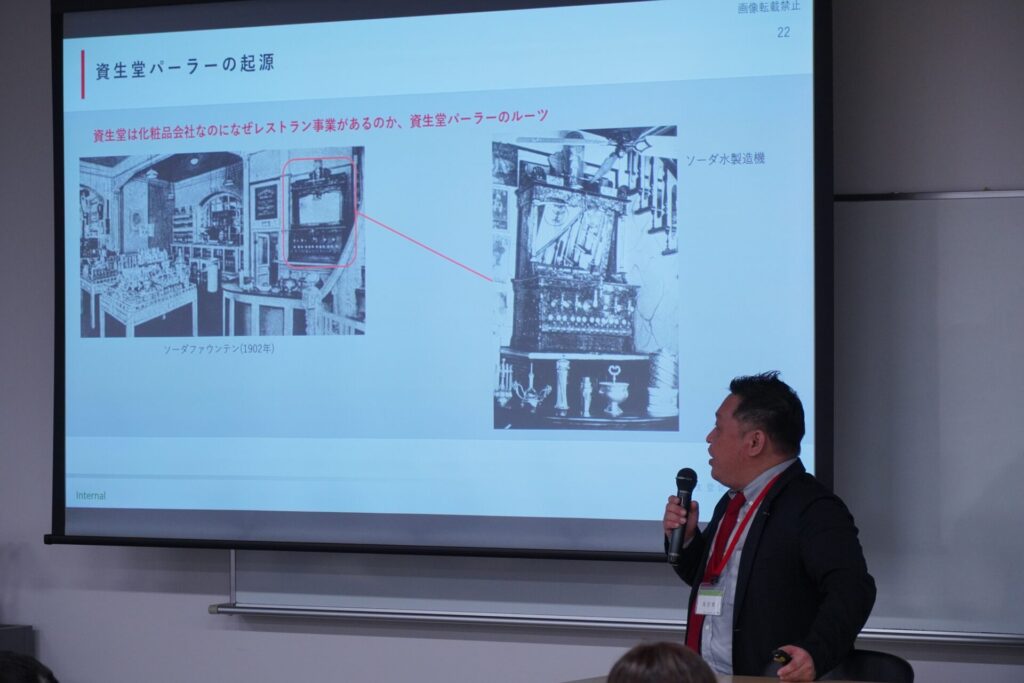

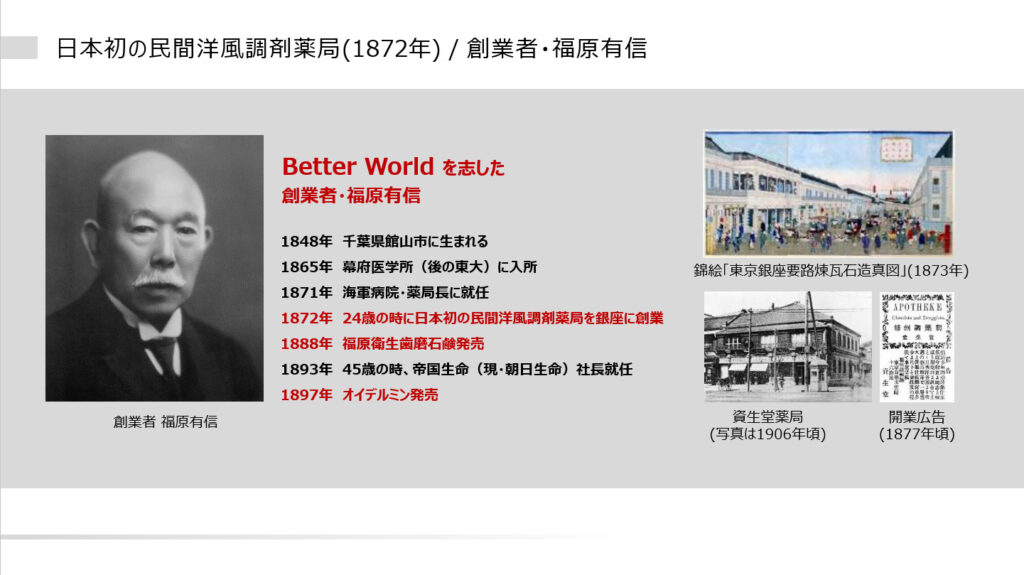

講演は資生堂の紹介からスタート。『SHISEIDO』や『ANESSA』など数々のブランドを持つ資生堂。「30年40年先を見据えて商品や提供品の価値を考えている。新たな美のトレンドづくりに日々邁進している」「キャリアについて、会社のために尽くす場ではなく自分のwillを実現する場所である、といった価値観を共有している」と紹介。

つづけて岡野氏自身の紹介があり、中学校から大学まで女子校に通ったこと、「そこでは働くママについて勉強する機会がなかった」こと、そして過去の講演の感想や質疑応答の経験を踏まえ「一つの参考になればいいなと思います」とご自身の経験に基づいた内容であることを話しました。

商品開発のプロセス

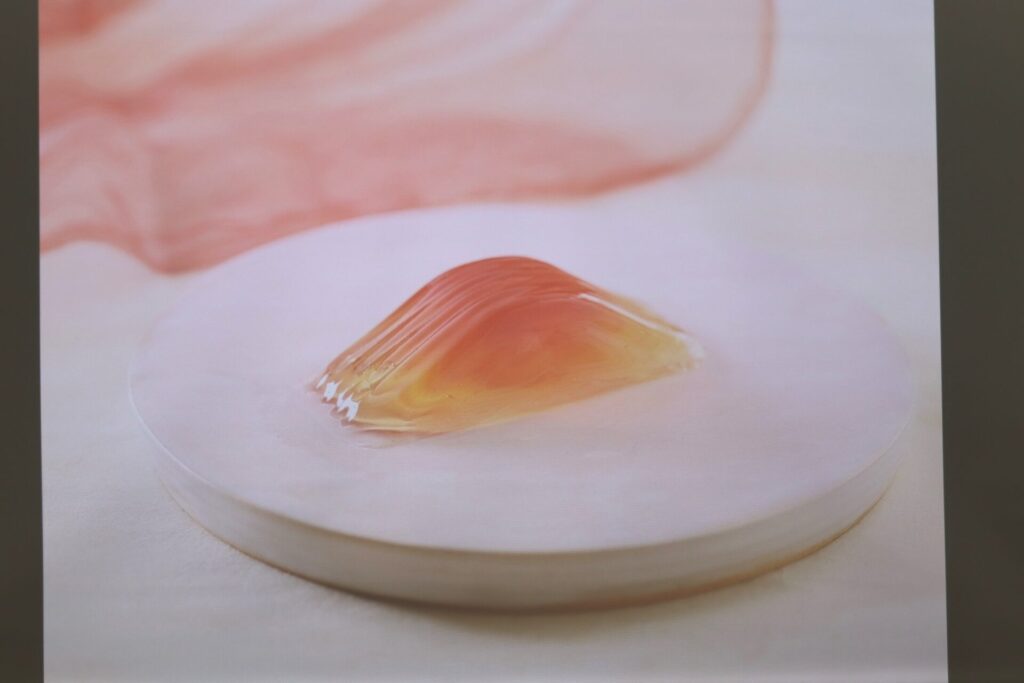

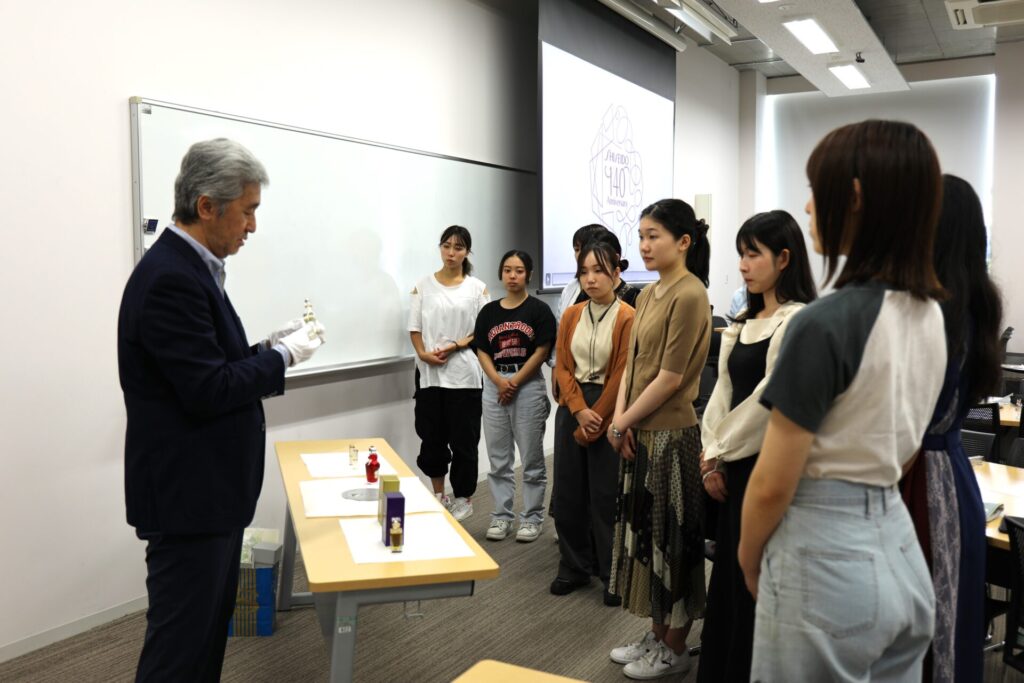

次に商品開発について説明しました。岡野氏が携わった「SHISEIDOメーキャップ PICO2018」を取り上げ、具体的な手順の説明に移ります。まず、「商品開発には戦略が大事。つくりたいから、という理由で作ることはない」と話し、制作に至るまでの背景を説明しました。具体的にはSHISEIDOメーキャップの商品の大幅リニューアルを前に、「これまでのSHISEIDOメーキャップと新しく歩んでいくSHISEIDOメーキャップをつなげる商品をつくる」「これまでにない客層の獲得」というものでした。

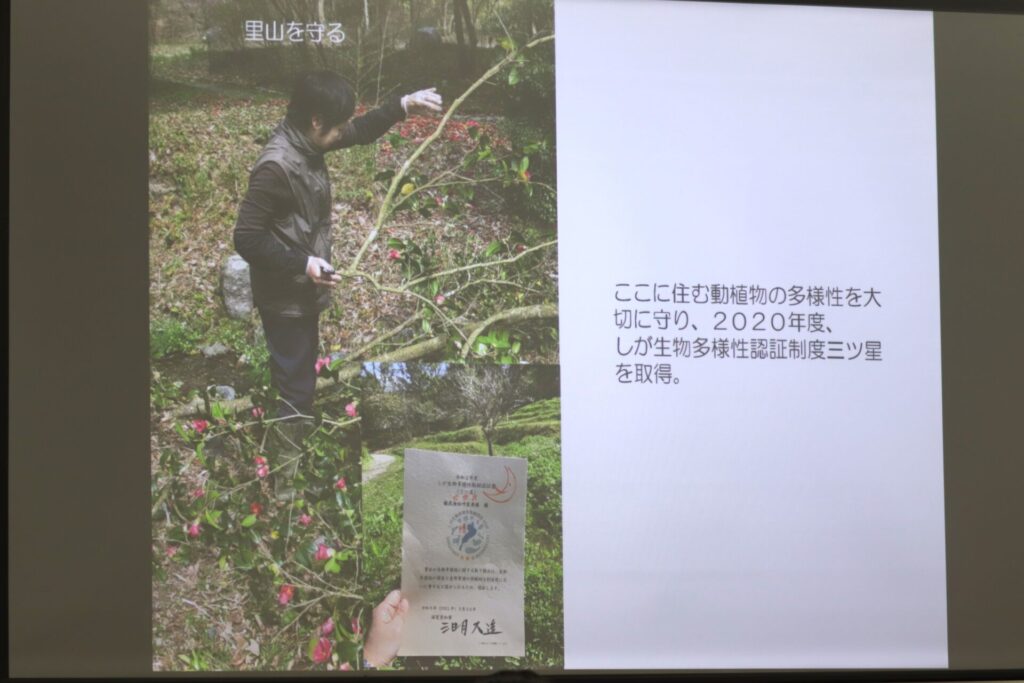

続く調査により、若年層にSHISEIDOメーキャップの商品が浸透していないということ、商品選択の意思決定には、「使ってる自分をどう見られたいか」という自己のパーソナリティの投影があることがわかり、さらにそこからターゲット、客のニーズ、客の心理、商品が叶えるべきことなど、さらに細かく分析が進みます。そして分析結果から「手つむぎ」というコンセプトを設定し、掌の中で行われるというイメージを深堀。「SHISEIDOメーキャップ PICO2018」のイメージを「和菓子」で固めました。リップスティックの試作の様子も紹介され「何十回何百回と試してやっと一つの色味が決まる」と開発の苦労を話しました。完成した「SHISEIDOメーキャップ PICO2018」は、シーズンごとに発売する色味や商品が異なっていたため、季節や行事に合わせた商品名をつけたこと、プロモーション企画として老舗和菓子屋のとらやとコラボレーションを行い、期間限定の喫茶をオープンするなど、細部にこだわったシリーズとなりました。紹介された一連の流れが終了するまでに2年かかったといい、「これでも突貫工事なほうで、スキンケア製品は3〜5年かかる」と話しました。

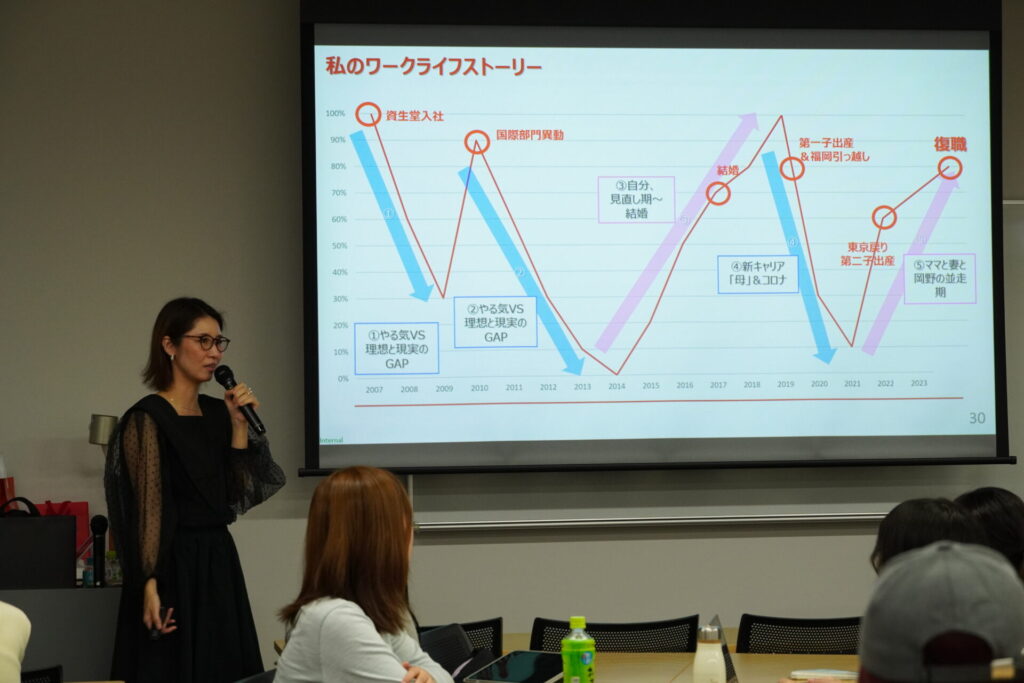

岡野氏のライフストーリー

岡野氏自身のキャリアについて話が移ります。 ライフストーリーのグラフが映し出され、数々の転機を時系列に沿って話が進みました。グラフが下がる理由に「理想と現実のギャップ」があり、「自分の力がないことにダメージを受けた」と振り返ります。下がったタイミングは、入社後と部署異動後。とくに自ら志願してグローバルな部署に異動した際は「やりたかった仕事だけど成果が追い付かず、先輩たちから厳しい指導をいただいた。ずっとずっとやめようと思いながら4年ほど過ごした」と話します。続けて「自分の力がついて仕事に慣れてきたらとても楽しくなりバリバリ働いた」と下がったグラフがぐんと上がっていく様子を説明してくださいました。

次の転機は結婚といいます。「バリバリ働いている中、周りの友達が結婚や出産をする時期を迎えた。その時になって『あれ、私ってこのまま仕事一つでいいんだっけ』と考えるようになった。私の場合、どこかで子供がほしいと考えていたから、結婚しなきゃと焦り始めた」と話しました。そして「結婚が転機だったのは、それを理由に海外出張を断ったから」と言います。キャリアと結婚を天秤にかけて、選んだことが結婚だったそうです。「資生堂に骨を埋める気持ちもあったけど、やっぱりママになりたい」と決断。その後、プロジェクトがひと段落したタイミングで第一子を妊娠し、産休にはいりました。

そして2020年、ちょうどコロナ渦がはじまりかけたタイミングで出産。そこまで上昇していたグラフが下がっていく様子をさしながら、「パートナーの福岡転勤と初めての育児、引っ越しの孤独感が重なり気持ちが落ち込んだ」と話します。東京に戻りたいと思いつつも世の中の時勢的に戻れず、やっと帰ることができるとなったタイミングで第二子を授かり、そのまま続けて産休をとったそう。計4年の育児休暇を経て職場復帰を果たした時期が2024年。「今は復帰して一年たったところです」と笑顔でお話しされました。

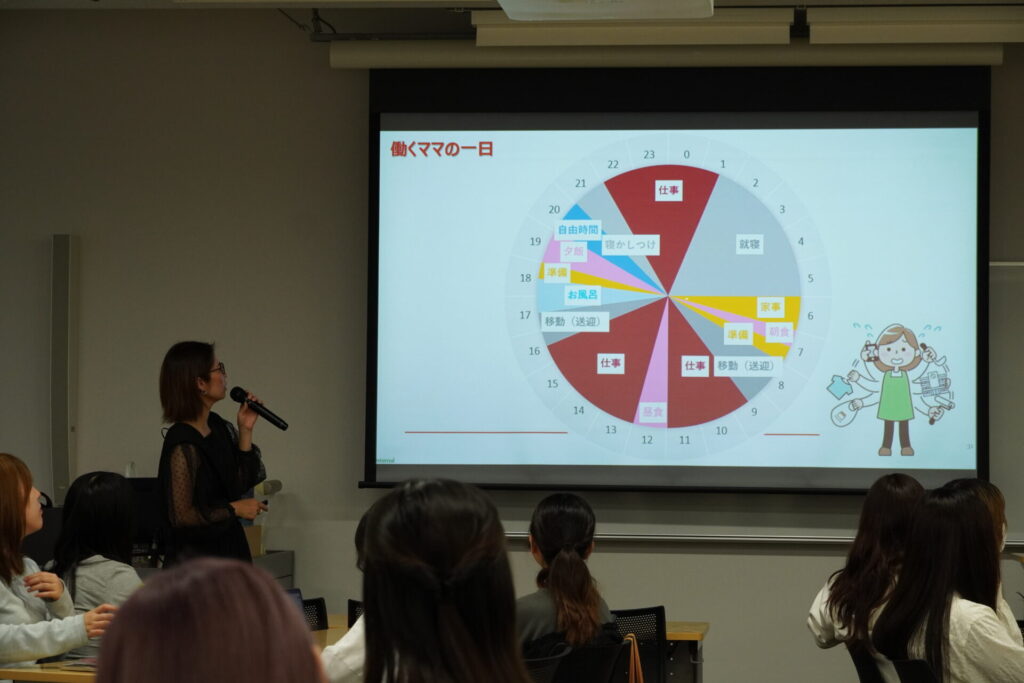

働く女性のリアル

次に子育てと両立しながら仕事をこなす岡野さんのリアルな一日のタイムスケジュールの紹介がありました。仕事と育児・家事が交互に現れる過密スケジュールと、深夜帯に記載される「仕事」の文字に学生も驚きの顔を隠せません。「スーパーフレックス制度を活用しているため、このようなスケジュールになっています」と付け加えたのち「職場復帰から一年たってようやくコツがつかめてきました」と岡野氏は怒涛のスケジュールが映し出されたスライドを背に話しました。

岡野氏の考える「学チカ」

岡野さんが実際に就職活動で話した学チカが紹介されました。それは海外の空港で出会った全盲・難聴の男性とコミュニケーションをとったエピソードで、「だれかの人生の支えになること」「心を重んじる究極のおもてなし」という岡野さんの志を確立する決定的な経験だったといいます。

留学中、旅に出るため飛行機の出発を待つ空港の待合ロビー。その男性は空席が目立つ中、真隣に座ってきたといいます。警戒を強めていると突然何度も肩を触られ、恐怖や驚きで顔をあげてはじめて目が見えていないと気づいたそうです。「あっ、申し訳ないことをした」と対話の姿勢をつくると、男性は機械を使ってコミュニケーションをとってきたとのこと。質問に返答をしたもののリアクションがなく、そこで耳も聞こえていないことに気づいたと話します。「肩を触ってきた理由が『搭乗案内がわからないからだ』『不安にさせてしまった』とハッとしてから、男性を安心させたいという一心で手に文字を書く方法で会話を試みました。一文字一文字書くため会話の往復に時間がかかり、全然情報を交換できなかった。だから彼が何人なのかも、どういう名前なのかも知らない」と話します。優先搭乗の案内がかかり、グランドスタッフの介助の元搭乗ゲートに向かう男性を見送った岡野氏。「搭乗ゲートの本当に最後、飛行機に乗るよってところで、向いている方向が違ったんですけど、彼がすっごい笑顔でこうやってバイバイってしてくれた。方向は違うけど、きっと私に向けた笑顔とバイバイだったんだろうなって思って。その時私は、これまで20年生きた学生生活の中で、したことのない感動を体験した」と、ついこの間経験したかのような鮮やかさで当時の経験を語りました。

続けて「学チカと聞くと、力を入れたことを書かなくてはいけないと思ってしまう。でも、学生が力を入れてきたことって、ゼミとかバイトとか、申し訳ないけどほとんど同じで抜きんでたものがないと人事の人の目には留まらない。自分の中で何か印象に残っていること、自分の価値が何か変わった時、何かの転換期になった出来事、そういったことが十分にアピールできる。絶対オリジナリティをかけるはずなので、そういった題材を、もしつまずいたら、ちょっと振り返ってみてもいいかなと思う」とアドバイスをしました。

最後に「資生堂に属しながら商品を作ることで、私のやりたいことを日々実現できている。仕事をすることで、自分らしさを表現できている」と話し、学生にいつでも相談してほしいと声をかけて講演を結びました。

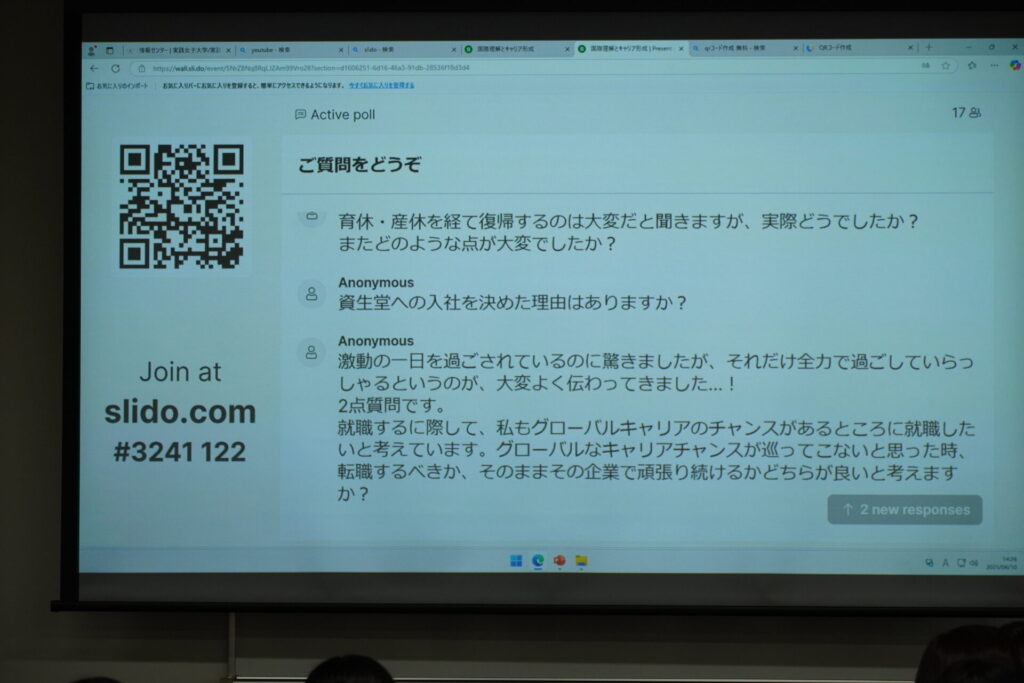

質疑応答

講演の後は岡野氏が学生からの質問にこたえる時間が設けられました。リアルタイムに更新されるツールを使い、画面に表示された学生からの質問に答えていきます。

「グローバルキャリアを歩みたいが、チャンスがめぐってこなかったときに転職するかしないか、どちらがいいと思いますか?」という学生からの質問に「まずグローバルキャリアを歩みたい理由を明確にしておく必要があると思います。英語を使いたいのか、視野を広げていきたいのか。その理由を明確にしておくことで、進む先が見えてくる。でも、進みたいところにいけたとしても、やりたいことができるかは別の問題。続けたい経験だとおもったらそこで頑張ればいいし、2年3年いて一つも魅力が見つからないというのであれば、新たな自分の転機ととらえて転職すればいいのではないでしょうか」と回答。

「資生堂に入社を決めた理由は?」という質問には「私が資生堂に決めた理由は、実は深澤さん」と担当教師である深澤教授の名前をあげます。深澤教授は前職が資生堂で、在籍当時は人事部で採用担当をされていました。「学生を本当に大事にしてくれた。特に印象的だったことは二次面接が終わってエレベーターにのって帰ろうとした時。深澤さんが、学生が乗ったエレベーターの前で、ずっとドアが閉まるまでお辞儀していたんです。その姿が学チカで話した空港のあの男性の姿に重なって。心を重んじる行動を、この人事の人がしてくれている。たった20年くらいしか生きていない学生に対してこれなら、社員になったらどんなに大切にしてくれるんだろうと思いました。実際入社してから、本当に社員一人一人を大切にしてくれる会社だと感じていて、入社前にそれに気づいた自分を褒めたいと思います」と続けました。

「産休育休を経ての復帰は大変だと思いますが、実際どうでしたか?」という質問には「めちゃくちゃ大変です」とストレートに回答。「見せたタイムテーブル通りにいけば素晴らしいけど、あの通りに行くのは難しい。実際今日も、四歳のお姉ちゃんが熱を出してパパが家で見てるんです。予定通りにいかなかったりいろいろ大変ですが、資生堂にスーパーフレックス制度があってよかったなと思っています。自分のリズムで、働いた時間をちゃんと認めて給料を出してくれる。二児の母、フルタイムワーカーができているのは、その制度があるからだと思っています。皆さんが今後企業を選んでいくうえで、どんな働き方がしたいのか、どんな働き方ができるのか、制度がきちんと整っている企業なのかっていう点は、一つ大切なポイントだと思います」と話しました。

「家事は岡野さんがやっていますか?旦那さんと一緒にやっていますか?」という質問には「旦那なしではやっていけない」と回答。「今日も熱を出した子供を、旦那が在宅勤務に切り替えて見てくれている。『私は絶対実践にいかなきゃいけないから!』と。日々の生活も、家事代行サービスや最新調理家電をフルに活用しています」とご自身の生活を赤裸々に語りました。

「毎日辞めたいと思っていたのにやめなかった理由はありますか」という質問には「仕事ができる人にいつか絶対私もなってやろう、という思いがつなぎとめていたと思います。また、『この人になりたい!』という、ロールモデルになっている先輩がいて。その方も子供がいるママで、すごく素敵な商品を作るし、売れるし、性格もいい。その先輩の真似をするし、技があったら盗むし、盗んだうえで自分の色をつけようと思う。ロールモデルを見つけることはモチベーションになるし、自分と職場をつなぎとめてくれると思います」とこたえました。

授業時間のぎりぎりまで学生の質問にこたえてくださった岡野氏。学生にとっても、自分の将来像を考える貴重な機会となりました。

担当教員からのメッセージ

昨年、育児休業の期間を経て、久しぶりに私の授業に帰ってきて下さった岡野さん、今年はさらに輝きを増してご登壇いただきました。初めてお会いしたのは2006年、私が企業の採用を担当していた時でしたから、それからもう20年になろうとしています。

今や企業の中心的な存在して活躍されている姿を本当に嬉しく拝見しました。

仕事にも、育児にも、100%以上のスタンスで取り組む姿が、学生の心に強く響いたようです。

そして、究極のおもてなしのエピソードは、心に深く刻まれたことと思います。

岡野さんの益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。