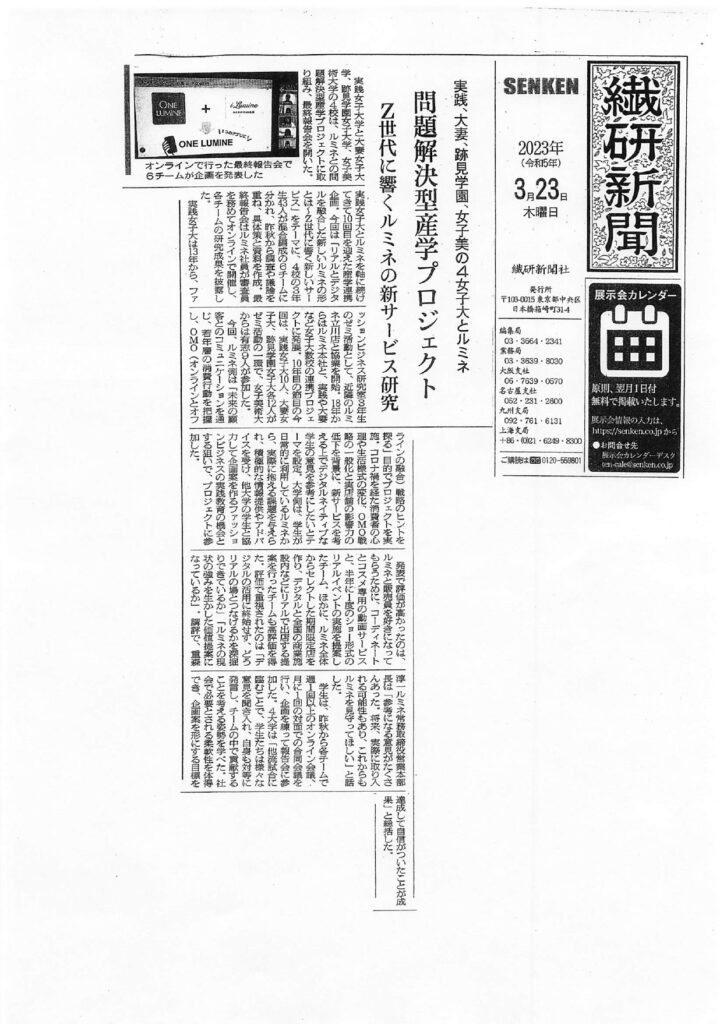

Z世代に刺さる商品の提案!生活環境学セミナーにて、金吾堂製菓とのコラボ授業が始まりました

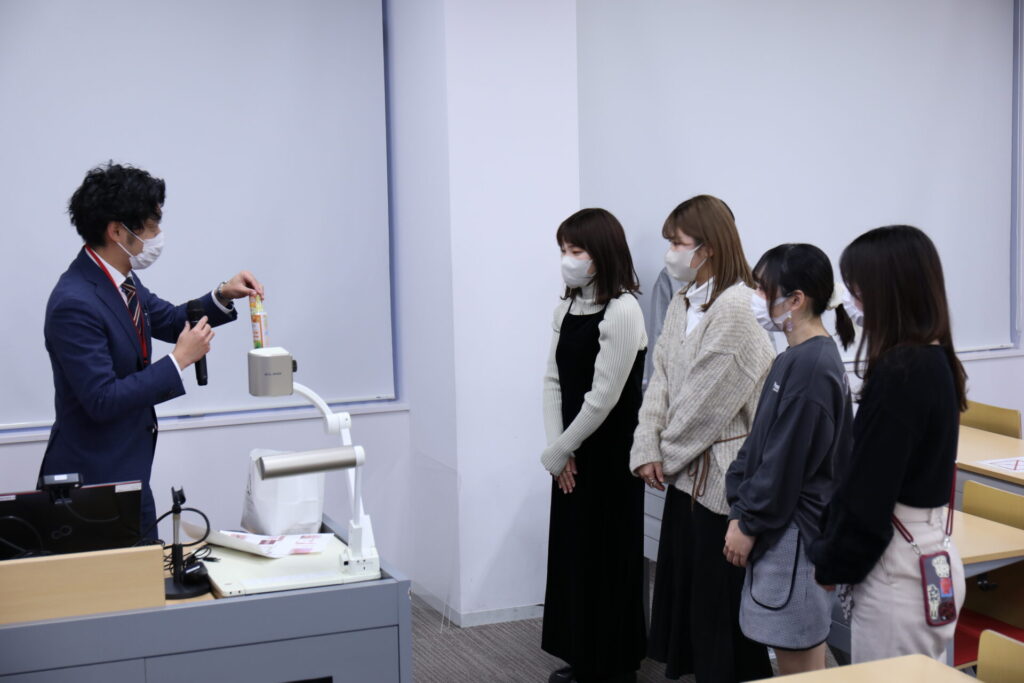

10月9日(木)生活環境学セミナー(担当:環境デザイン学科 安齋 利典教授)にて、株式会社金吾堂製菓(以下金吾堂)から常務取締役 碓田憲司氏、商品企画室 小谷真理子氏、株式会社ロッケン(以下ロッケン)から小笠原真一氏をお招きし、コラボプロジェクトが行われました。

授業について

生活環境学セミナーは、環境デザイン学科の3年生を対象とした専門科目です。

意見交換や討論を通じて学生同士が学び合うゼミナール形式で実施されており、安齋先生のもと、計12名の学生がプロダクトデザイン(工業製品のデザイン)について日々学びを深めています。

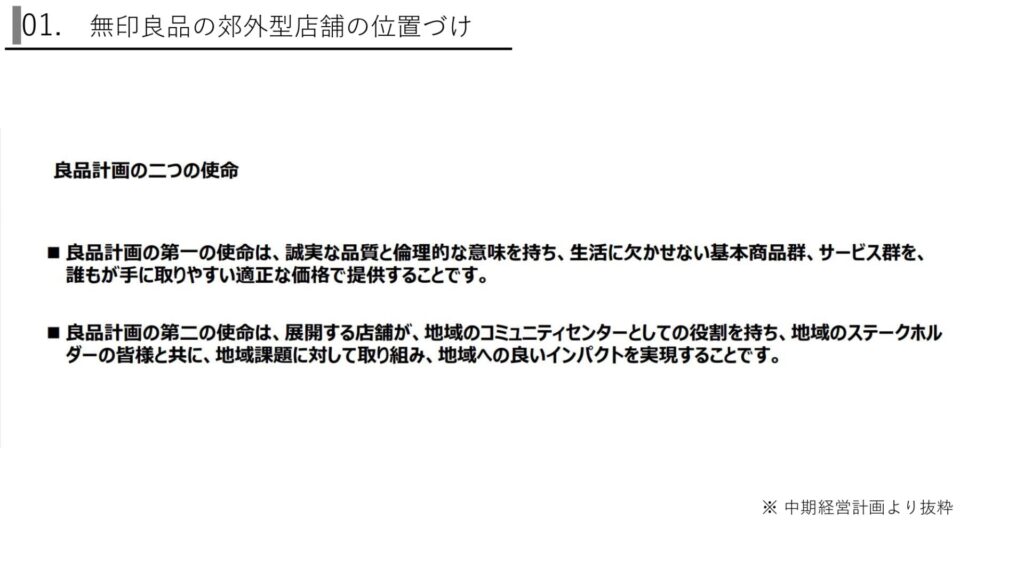

連携企業の紹介~株式会社金吾堂製菓~

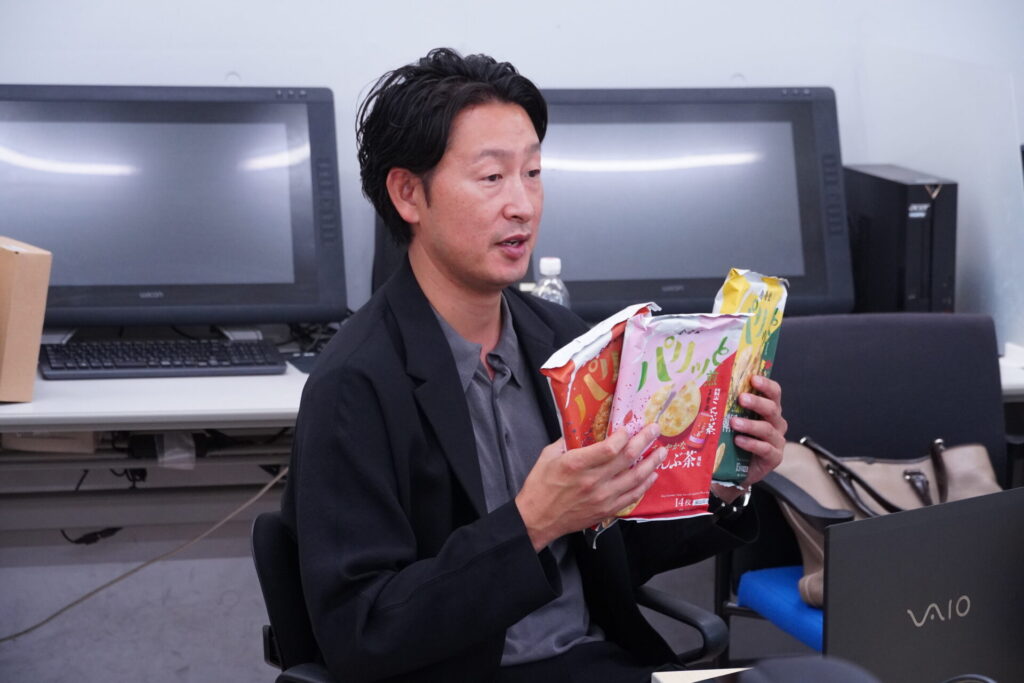

金吾堂について碓田氏から説明がありました。

金吾堂は、米を原材料とした菓子を製造・販売する米菓メーカーです。

50年以上にわたり愛され続けるロングセラー商品「厚焼」をはじめ、現代の食感トレンドに合わせた「ほろほろ焼」や「パリッと煎」、「おすきなひとくち」など、60品目を超えるせんべいを展開しています。

なかでも主力商品である「厚焼」は、「一日で焼き上げる厚焼を縦に積むと、富士山の約8倍の高さになる」といわれるほどの人気商品。「どこかで一度は見たことがあるはず」と話しながら、実物が紹介されました。

販売成績は好調に推移している一方で、主な購買層が50代以降に偏っているという“販売層の高齢化”が課題とされています。さらに、近年の原材料価格の高騰や米の調達難の影響を受けており、新たな購買層の開拓が必要であることが説明されました。

連携企業の紹介~株式会社ロッケン~

金吾堂のパッケージデザインを担当しているのが、ロッケンの小笠原氏。

他にも、様々なパッケージデザインやブランディング(総合的なデザインを通じて製品の価値を高める戦略設計)を手がけています。また音楽業界でインハウスデザイナー(企業専属のデザイナー)としての経歴を持つ小笠原氏は、デザイン事例としてミュージシャンのCDジャケットや映画のポスタービジュアルなども織り交ぜながら実績を紹介しました。

ブランディングの事例として、金吾堂の「おすきなひとくち」シリーズを取り上げ、「シリーズ化を戦略に入れたパッケージデザインの提案だった」と述べながら画像と実際の商品を提示。統一されたデザイン様式と、一目で味がわかるパッケージ構成について説明しました。

「中身は変えていないのに、一時的に販売休止になるほど売れた。デザインの力で購買意欲を変えることができた」と語り、パッケージデザインが持つ影響力の大きさを強調しました。

課題の発表

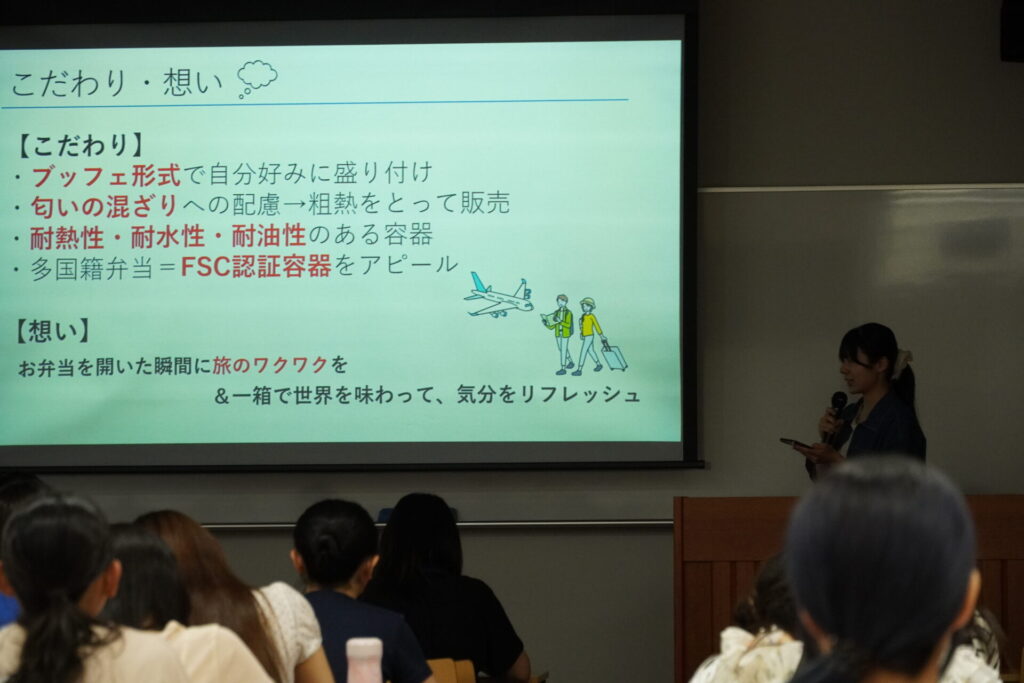

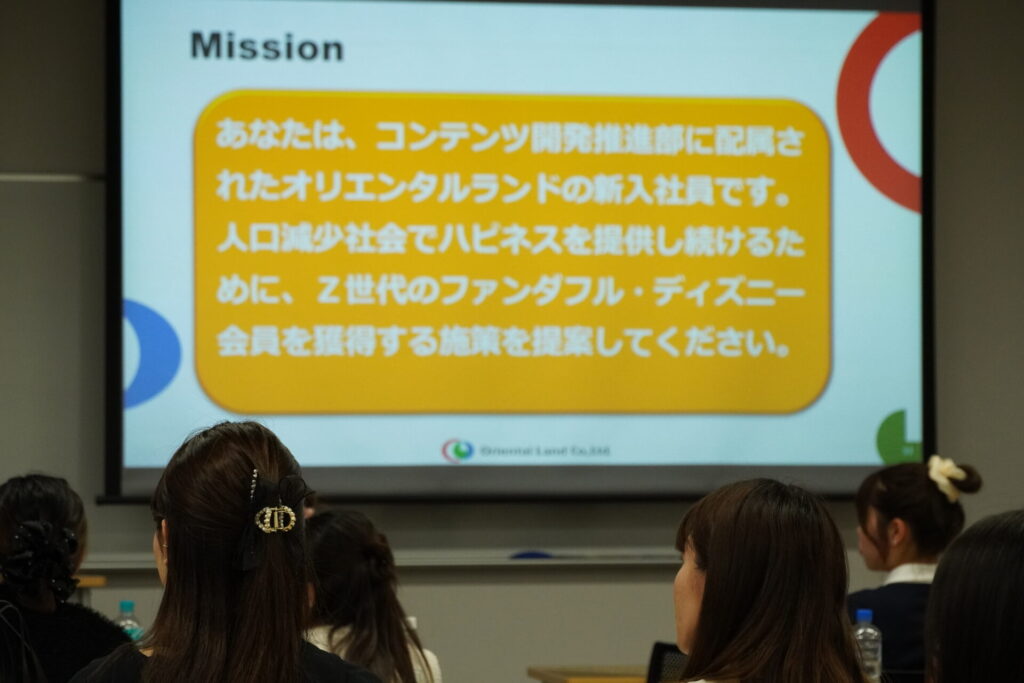

企業の説明が終わった後、碓田氏から、「Z世代をターゲットに、厚焼のセカンドラインとして若年層に響く商品の企画立案」という課題が発表されました。

具体的に検討すべき要素として「パッケージデザイン」「味のバリエーション」「せんべいの形」「ライフスタイルに合った商品展開」の4点が示され、それぞれに「面白くカジュアルに」「Z世代にうけそうな新たなフレーバー」などの方向性が明示されました。碓田氏は「参考として、Z世代が好む味を分析した資料を紹介します」と述べ、資料を共有。ユニークでバリエーション豊かな味付けが好まれる傾向にあることがわかりました。

さらに、小谷氏からは課題の参考として、Z世代の嗜好傾向の分析と、金吾堂が実際に行っているパッケージ戦略の紹介がありました。小谷氏は「①カラフルでモダン」「②SNS映え」「③キャラクター活用と環境配慮」の3点を挙げ、「カラフルで差別化された、思わずSNSに投稿したくなるパッケージ」や「環境配慮素材を用い、その点を明示して社会的責任にも訴求する」戦略を紹介しました。

学生はこれらの点を踏まえ、商品企画とパッケージのデザインを進めていきます。

意見交換

机を囲んで、金吾堂のせんべいを味わいながら意見交換が行われました。

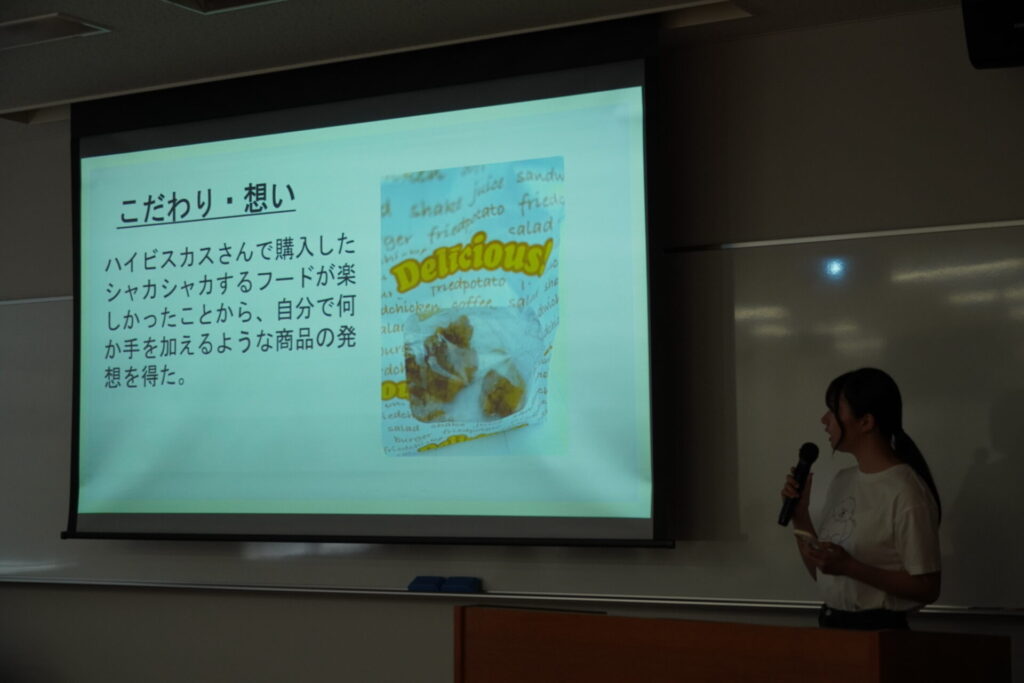

学生が食べているせんべいのパッケージに関する質問では「音のなるパッケージが好みではなく、その時点で選択肢から外れる」「持ち運びにはチャック付きが便利でありがたい」「ながら食べをするので、せんべい自体が一口サイズなのはいい」と学生から素直な感想が寄せられました。

SNSのシェアに関する話題では、「パッケージをシェアすることはありますか」という質問に対し、「面白いものは共有します」との回答がありました。

さらに、「大人数とつながっているアカウントでは“映えたい”気持ちが強く、率直な感想は親しい友人だけでつながっているアカウントで投稿する。パッケージやお菓子の感想を載せるのは、ほとんどが後者です」と、リアルなSNS利用の実態にも言及しました。学生の中には、「『おすきなひとくち』の写真に『これ大好き』というコメントを添えて投稿していました」と語る、すでに金吾堂のせんべいをシェアしていた人もいました。お菓子の投稿について、学生は「友達の投稿は信頼度が高く、自分も食べてみようというきっかけになります」と話し、企業担当者の三名は興味深そうにうなずいていました。

その後も、環境意識やお菓子の食べ心地など、さまざまな話題で活発に意見交換が続きました。

学生は最終提案に向けて、準備を進めていきます。

担当教員からのメッセージ

金吾堂の常務取締役、碓田憲司様、商品企画室 小谷真理子様、ロッケンの小笠原真一様、

お忙しい中、遠いところお越しいただき誠にありがとうございます。

学生にとってのお煎餅はどのような位置づけかと思っておりましたが、ゼミ生間のSNSで金吾堂様のお煎餅が話題になっていたり、おばあちゃんの家あったであるとか、別の授業でこのコラボレーションを紹介したところ、

「この金吾堂の厚焼煎餅は私が好きでよく食べているため、特に興味が湧いた。」

というような内容がレポート書かれたり、意外と身近な存在であることが分かりました。

つまり、学生にとっては馴染みがある、あるいは馴染みやすい存在なのかもしれません。

であれば、かなり面白いことになりそうだという気がしてまいりました。

意見交換でも、学生のスナック菓子の購買チャネルや食べ方が話題となり、その果てにはパッケージの袋の音まで話が及び、敏感かつ繊細な学生の感性に触れることもで来ました。

まさに、「Z世代に刺さる商品の提案!」に近づきつつある予感を持てたミーティングでした。