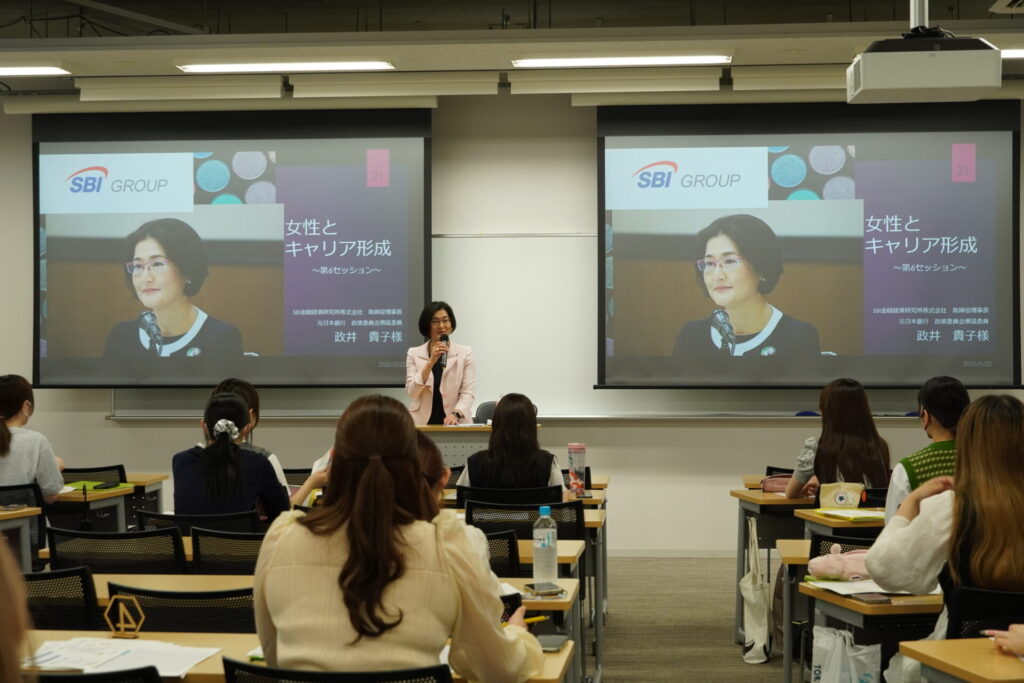

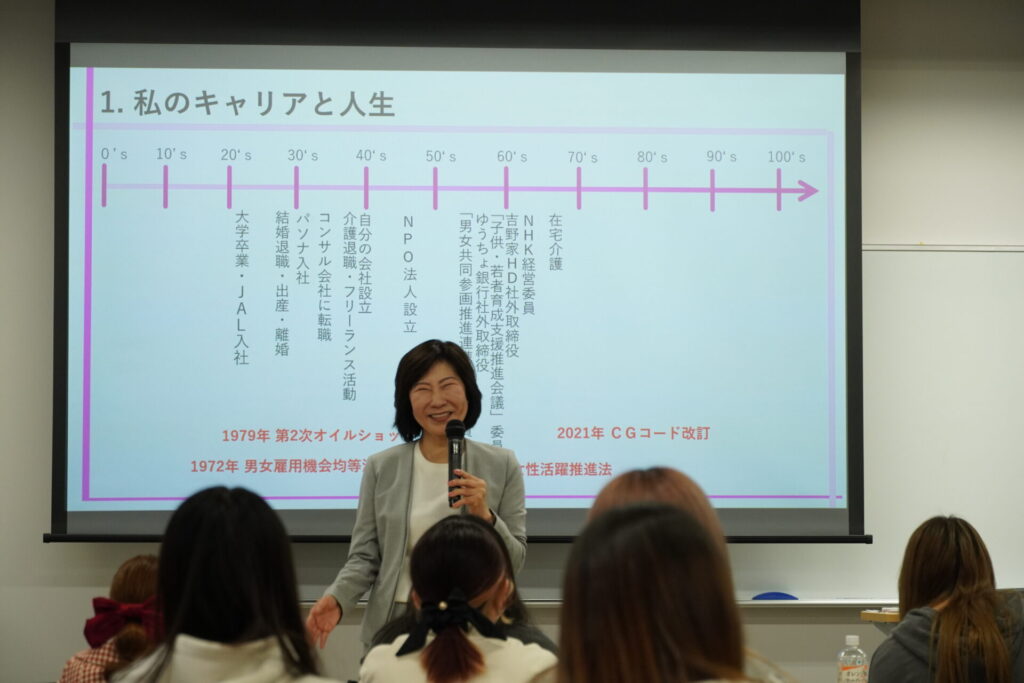

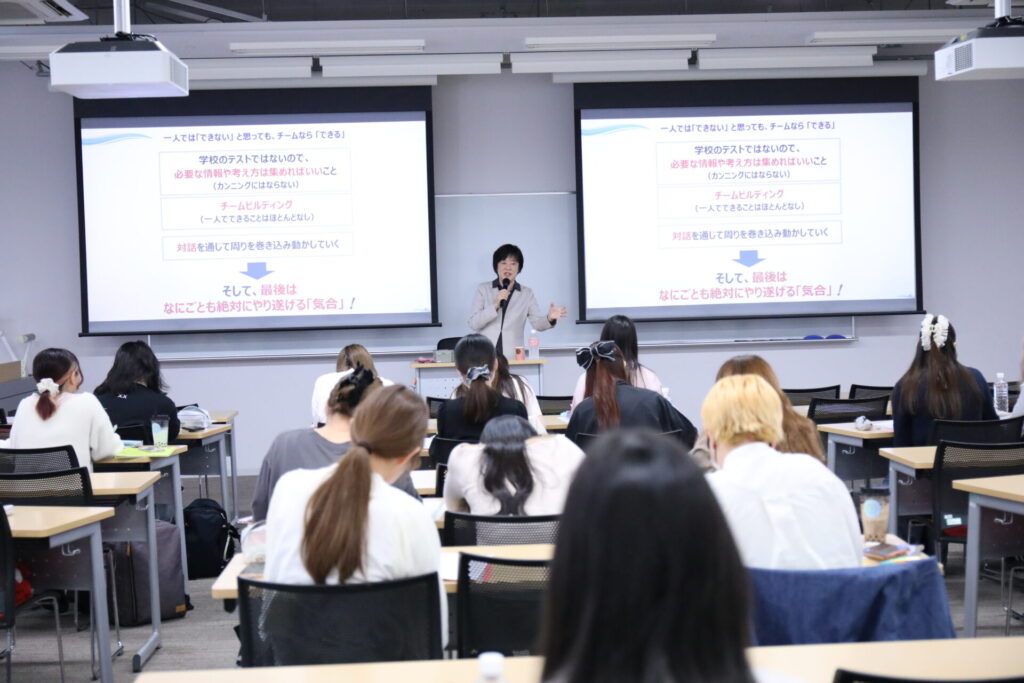

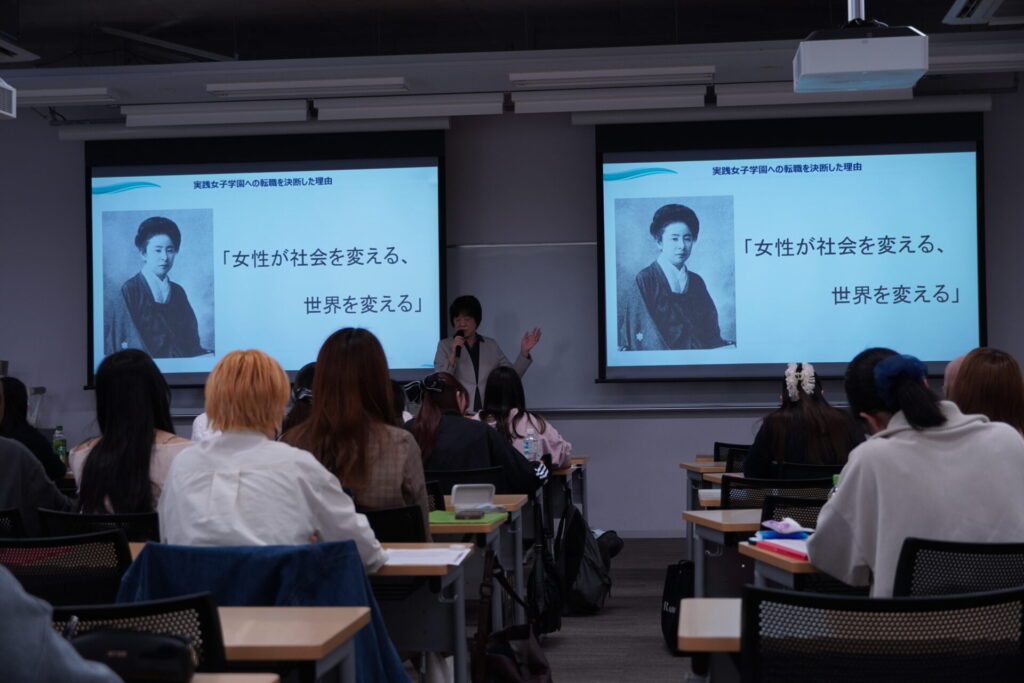

自分の強みを伸ばしていこう!「女性とキャリア形成」の授業で元資生堂役員の関根近子氏による特別講義が行われました。

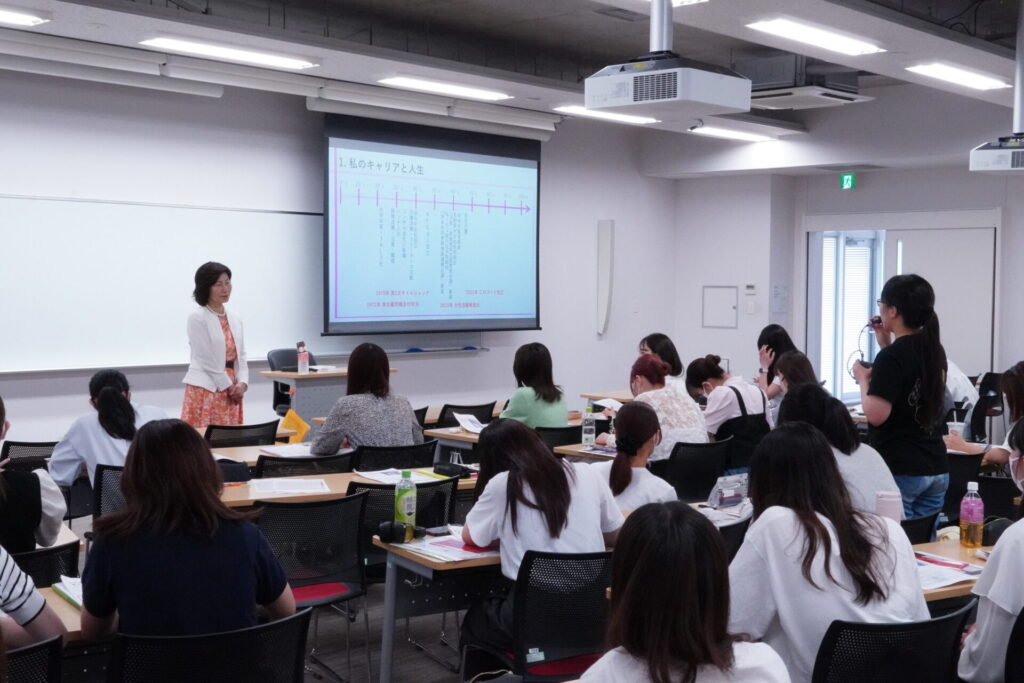

さまざまなゲストをお迎えして貴重なお話を伺える、毎年人気の「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業。6月19日には株式会社資生堂(以下、資生堂)の元執行役員常務として活躍された関根近子氏をお迎えしての特別講義が行われました。自分の強みを知り、前向きに仕事を楽しむ大切さを教えていただきました。

役員になるなんて思いもよらなかった入社時

学生たちはこの講演に向け、「自分の強みを10個書き出す」という事前課題に取り組んでいます。

進行担当の学生から紹介を受け、登壇された関根氏は「課題は難しかったですか?」と問いかけました。「なかなか自分の強みは分からないものです。この授業を通し、強みを見つけていきましょう」と講義を始められました。

関根氏は18歳で資生堂に入社し、当初は地方の美容部員として働き始めました。

「人にお化粧するのが好きだったの?と聞かれるのですが、そんなことない。生活のために入社したんです」と関根氏。ご家族が突然の事故に遭い働かざるを得ない状況になり、一番初任給が高かった資生堂を選んだのだと話します。

「当初は結婚したら辞めると思ってました。女性管理職、ましてや役員なんてなるぞと思ってなかったんです」。

しかし「私の長所は明るくて元気、そして向上心があること。今でも勉強したいことがたくさんある」と語り、チャレンジ精神をもってキャリアを積み重ねてきたのだと実感をもって語りました。

同じ仕事でもやりがいに変える方法

関根氏は入社当初のことを振り返って自身の強みをみつけたきっかけを語ってくださいました。

それは美容部員から、プロモーションチームに異動したときのこと。

百貨店の食品売り場などに特設ブースを設置し、推奨品を販売する仕事でした。推奨品には高いノルマが課され、嫌がられてもしつこく声をかける日々。

「自分の仕事は人から嫌がられる仕事なんだろうか」と悩んだ関根氏は先輩に相談にいきました。

すると先輩から「そんなに嫌なら辞めていい。でも辞めるまでは、あなたの強みをしっかり使って接客しなさい」と言われたのです。

「そうか、私の強みは美容の知識だ、私は美容のプロなんだからと気付いたんです」と関根氏。そこから一人ひとりに合わせたカウンセリングをし、美容知識をお伝えする接客方法に転換しました。

すると、徐々にファンが付き、商品も売れていくようになったのです。さらにお客様から「ありがとう」という言葉をもらった関根氏は「商品を買ってくれたお客様に言う言葉だと思っていたので、とても嬉しかった。店に立つのが楽しくなったんです」。

そして「心も折れなくなった。お客様に断られても、きれいになるチャンスを逃したわね、と思うようになった」と笑いを交えて語りました。

「同じ仕事なのに、ちょっと目線ややり方を変えただけで喜びを得るようになり、やりがいを見出すことができたんです」と話しました。

失敗を恐れずチャンスを活かす

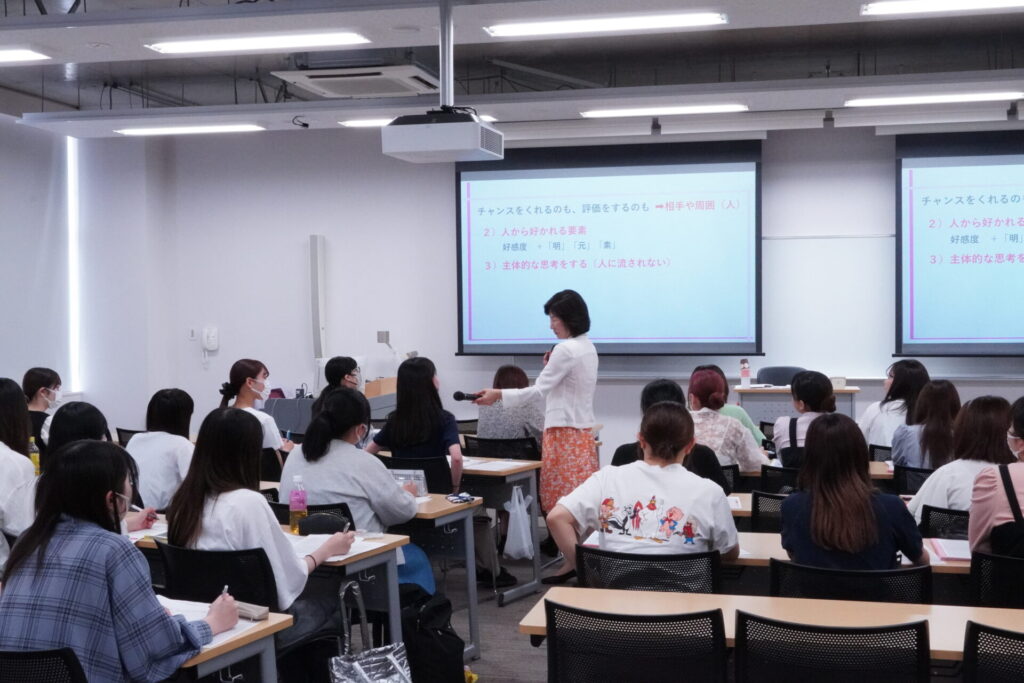

ではどうしたら自分の「強み」が分かるのでしょうか。

関根氏は「資生堂で役員をやっているとき、一番重要視したのは自分の成長」と話します。コツは「一年前に比べてどのくらい成長したのかを知る。それを定量的に測ること」と関根氏。

例えば本が好きな人の場合、去年50冊の本を読んでいたら今年は60冊読むようにするなど、記録を取って目に見えて分かるようにすることが大事だと言います。去年より上がっているということで自信もつき、何を学んだかも具体的に伝えられるように。

「グローバル人材に必要なことは、自分の意見をきちんと言えること。強みを人前で堂々と言えるようになれば自己効力感も生まれます」と話しました。

もうひとつ大事なことはチャレンジ精神だと関根氏は語りました。

どちらかというと女性は一度居心地がいい環境に入ると外に出たくなくなる傾向にあると話します。

しかし、新しい環境に飛び込むことを躊躇しないでほしいと伝えました。異動や単身赴任、昇進や役員になるなど、仕事にはたくさんの変化がつきまといます。

「CHANCE(チャンス)がきたらCHANGE(チェンジ)することを怖がらない。自分には無理だと思わず、失敗を恐れずチャレンジしてください」と語りました。

強みを伸ばせば自分は変わる

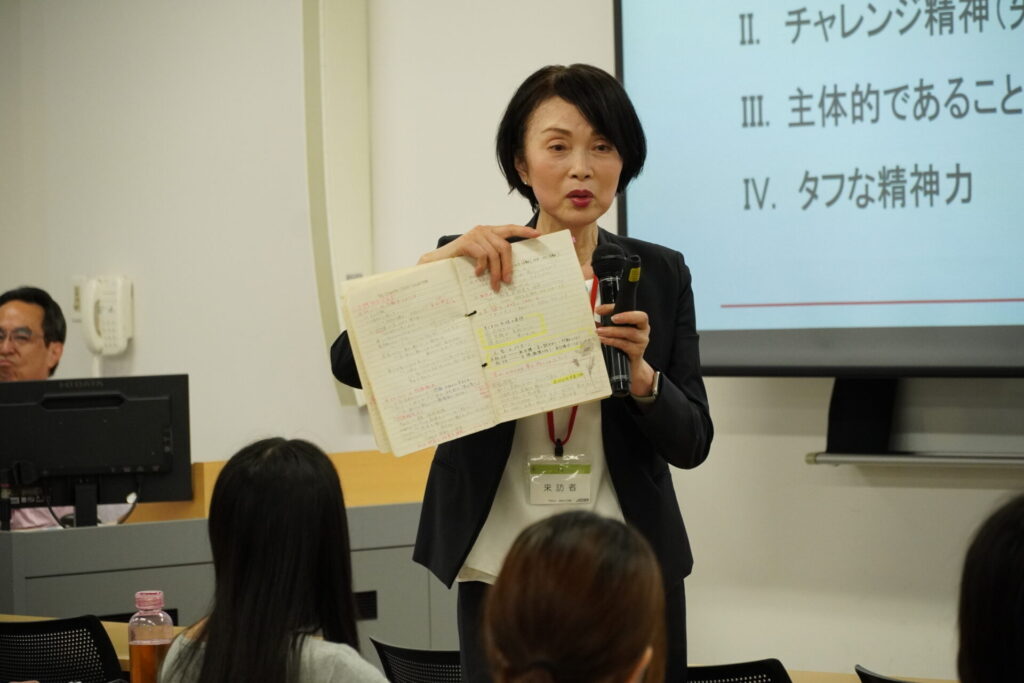

ここで関根氏は一冊のノートを見せてくれました。

当時、義理の母との関係がうまくいかず悩んでいたと言います。

「それまでは人の悪口や義母の愚痴ばかり言っていて、自分でもいやでした」と告白されました。そのとき会社で、ポジティブ思考について講義を受け感動し、自身の考えや思いをまとめたのがこのノート。

「ポジティブ思考とは苦しい状況のなかでも希望や解決策を探すこと。ポジティブに考えることで辛い現状にどうやって付き合っていくか考えられました」と体験を話されました。

そして関根氏は「他人を変えようとしても難しい。でも、自分は変えられる」と力強く言います。

「他人と比べず、過去の自分からどう成長しているかを考えること。短所は誰にでもあります。箱で例えると長所は辺、角が短所。長所を伸ばせば器が大きくなる。だから強みを伸ばしていきましょう」と学生たちをエンパワーメントしました。

どうやって強みを見つける?

講義のあと、学生たちからの質問の時間が取られ次々に手が上がりました。

「自分の長所をみつけるコツは?」という質問には、「打ち込むことが出来る好きなことがなにか考えること。また、何か周りの人からほめられたことがないか考えてみましょう」とアドバイス。

次の学生は「自分の考えや思考を押し付けにならないように伝えるときの注意点は?」と質問しました。

「傲慢に取られないように。自分の伝えたいことを言うことよりも、相手を尊重するという気持ちを少し多く持つこと」と回答されました。

最後に代表の学生からお礼の言葉がありました。

「自分の強み、理想のキャリアはなにかを考えるきっかけになりました」という言葉通り、学生にとって学びに繋がる講演となりました。

担当教員からのメッセージ

私が資生堂の人事部に勤務していた時から色々とご指導いただいた関根さん、いつお会いしても凛とされた佇まいは、毎年その輝きが増していると感じています。関根さんとお会いすると、どんな時も、決して後ろを向かず、ポジティブに前に進むことの大切さを思い出します。

今年の事前研究では、一人ひとりの魅力を探り、強みを引き出す内容でしたが、とても盛り上がったのが印象的でした。学生にとっても、素晴らしいロールモデルとして、心に刻まれることと思います。この場を借りて厚く御礼申し上げます。