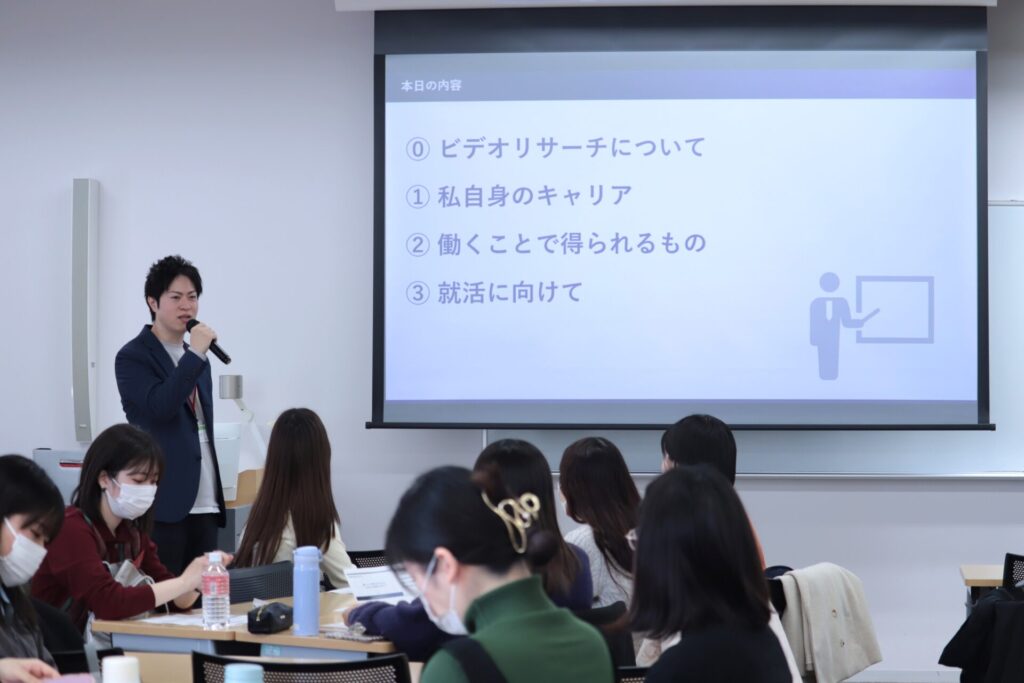

新入社員が意識するべきことは?「グローバルキャリアデザイン」の授業でビデオリサーチの採用担当者による特別講義が行われました。

12月8日に、3年生対象の共通教育科目「グローバルキャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、株式会社ビデオリサーチ(以下、ビデオリサーチ)の滝口昌輝氏による特別講義が行われました。滝口氏は新入社員のときに意識していたことや、社会人としての心構えなどを自分の経験を交えて話してくださり、これから就活に向かう学生たちにとって良い刺激となった講義でした。

就活に活かしてもらいたい転職経験

深澤教授から紹介があり、ビデオリサーチの人事グループリーダーである滝口昌輝氏が登壇されました。

転職も経験した滝口氏は「これから就活をするにあたり、役立てていただければ」と講義を始められました。

滝口氏は2回の転職をされ、現職で活躍されています。

「元々テレビや雑誌が好きで、学生の頃からずっとマスコミやメディア業界で働きたいという思いがありました」と話しました。

しかし就活当時は思うようにいかず、携帯電話会社の営業からスタート。その間もメディア業界で働きたいという思いは強く出版社に転職し、2018年にビデオリサーチ社に入社しました。

昨年まで営業部門で活躍しており、15年間営業一筋だったと言います。

ビデオリサーチってどんな仕事をする会社?

「皆さんの中でビデオリサーチって会社を聞いたことがある人はいますか?」という質問に半数ほどの学生が手を挙げました。

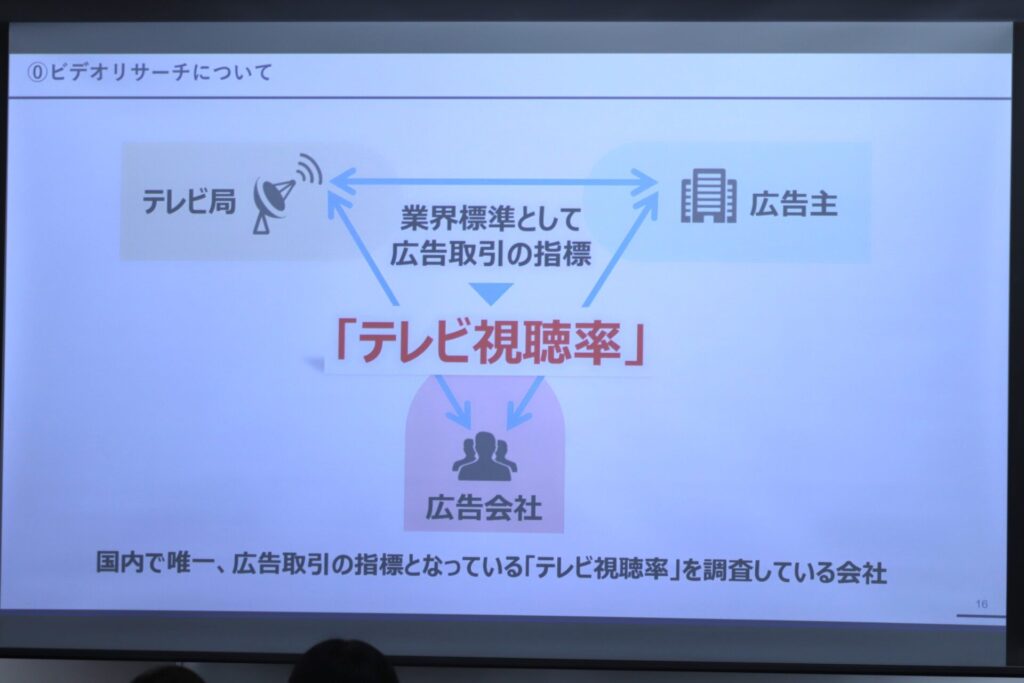

「一言でいうと、テレビの視聴率を測定している会社です」と滝口氏。視聴率1%でいくらという指標が決まっており、それを元に広告主とテレビ局が広告取引をします。

ビデオリサーチは60年以上前から、国内で唯一広告指標になる視聴率を調査しています。テレビだけでなく、ラジオやデジタルコンテンツ、雑誌などのデータを多く調査しており、広告会社が求めるターゲット層に合わせてデータを提供しています。

広告会社が求めるデータは、例えば「アルコール飲料のCMに出ていない20代女性に人気の高いタレントは?」など細かい注文が。

その後商品をプロモーションする時も、北陸エリアで展開するなら車文化なのでラジオが効果的、など地域やそれぞれの属性に合わせて最適な提案をしています。

なぜ働くのか?

「自分が社会人になった時に何のために働くのか、ちょっと考えてみてください」と滝口氏は学生たちに問いかけました。

学生から「生活のため」「成長したい」などの回答があり、滝口氏は頷いて「人それぞれ違うと思います」と話しました。「自分は何のために働くのか考えておくと軸ができるので、今の内に考えておくと良いかもしれません」と学生たちにアドバイスしました。

普段から意識していることは「明日会社がなくなったら自分に何が残るのかということ」と言います。

肩書きがなくなったらと考えると、その仕事は本当に楽しいか、なぜやっているのか、今後どうなりたいかを考えることにつながり「会社から給料をもらうことが当たり前ではないと思える」と話しました。

新入社員のうちに失敗しよう

「新入社員のときに意識していたことは、沢山あります」と言う通り、スライドには沢山の言葉が並びました。

その中でも、「聞いたことがあるかもしれませんが、若いうちの苦労は買ってでもした方が良いと思っています」と滝口氏。

新入社員は間違えるのは当たり前の時期。「むしろ40、50代になって出来ませんはかっこ悪いと思います」と、若いうちに失敗し、成長をしていくべきと話しました。

他にも「出来るか出来ないかではなく、やるかやらないか。分からなかったら質問をする」や「体調管理とモチベーションの維持は大事」、「依頼された仕事にプラスアルファして、期待された以上の結果を返す」ことなど多くのことを意識していたと伝えました。

就活に向けて伝えたいこと

就活をする上で大切な事として滝口氏は自分と向き合う自己分析を勧めました。

コツは「なぜ?を3回繰り返すこと」と言い、自分は何が好きで何が嫌いか、得意な事などを書き出し、理由を深堀していくことが大事だと話します。「自分は何がしたいのかが分かっていれば、業界や会社も定まってきます」と語りました。

最後に、採用担当が見ているポイントもアドバイス。

「エントリーシートは写真の第一印象は大事。また文字数ギリギリまで書いてあると、熱意が感じられます」など、採用者ならではのチェックポイントを教えていただけました。

「就活に費やす時間は人生の1%。人生の半分の時間は社会人として過ごします。1%の過ごし方で人生の半分が変わる可能性があるので、つらい、きついと思うかもしれないけれど頑張ってみたらいいと思います。応援しています」と講義を締めくくりました。

就活でアピールするには?

授業の終わりには質疑応答の時間が設けられました。

ガクチカに悩んでいるという学生からは「日常的なエピソードでどうインパクトを残せますか?」という質問が。

滝口氏は「インパクトはなくてもいい。その人がどんな人でどうしてその会社を志望したのかを見られています。内容より熱意や志望動機に力を注ぐといいと思います」と回答しました。

「モチベーションの維持はどうしていますか?」との質問には、「休日を自分の好きなことに充てること。人生は仕事だけではないのでうまく息抜きする。好きなことをすることが原動力にもなります」と話されました。

就活に対しての心構えや、どのようにキャリアを積むかを考える貴重な講義となりました。

・ビデオリサーチ新卒採用HP:https://www.videor.co.jp/rc/

担当教員からのメッセージ

滝口様と初めてお目にかかったのは、もう15年以上も前、日本学生経済ゼミナール連合会主催の「インナー大会」の本選会場でした。滝口様は運営サイドのスタッフとして、私は審査委員でした。その頃の滝口さんの学生に対する接し方に感動し、それ以来長年にわたってお付き合いさせていただいています。今回は、初めて私の授業のゲストでお招きいたしました。

「できるかできないかではなく、やるかやらないか」という言葉は、私が企業時代の新入社員研修の時以来、今も時々学生にも伝えている言葉です。

就活にむけて、とても貴重なお話しをいただいた滝口昌輝様には、心から感謝申し上げます。