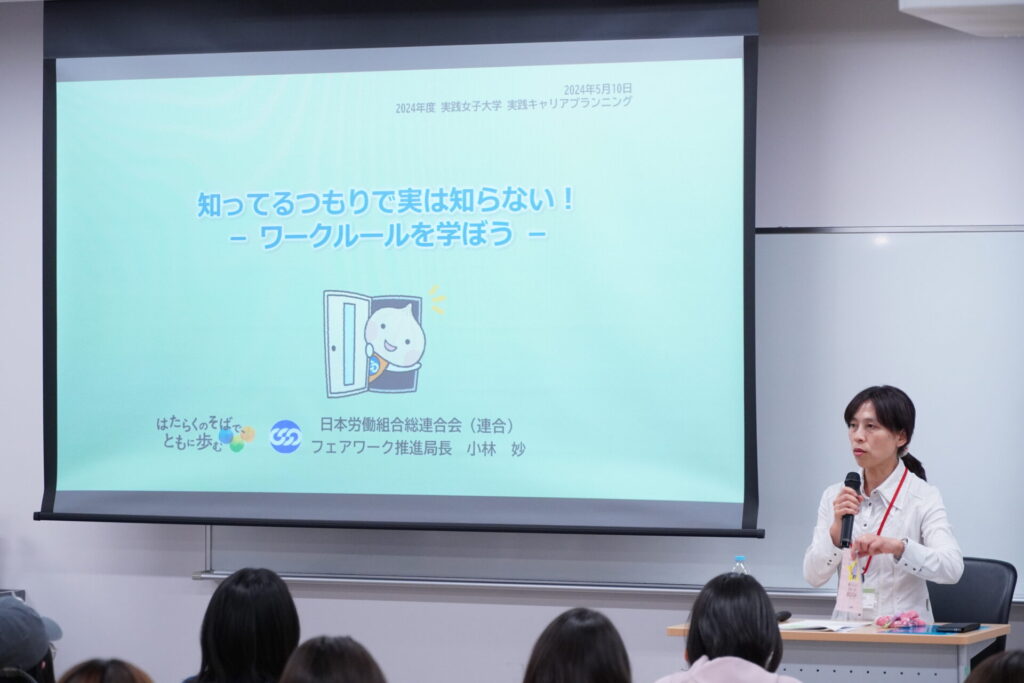

ワークルールを知って働く!「実践キャリアプランニング」の授業で連合のフェアワーク推進局長による講演が行われました。

5月10日に「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、日本労働組合総連合会(以下、連合)のフェアワーク推進局長である小林妙氏による講演が行われました。「働くことを考える」をテーマに、働く上で守るべきワークルールを教えていただきます。アルバイト中や就職活動中の学生にとって、安心安全に働くための基礎知識を知る機会となりました。

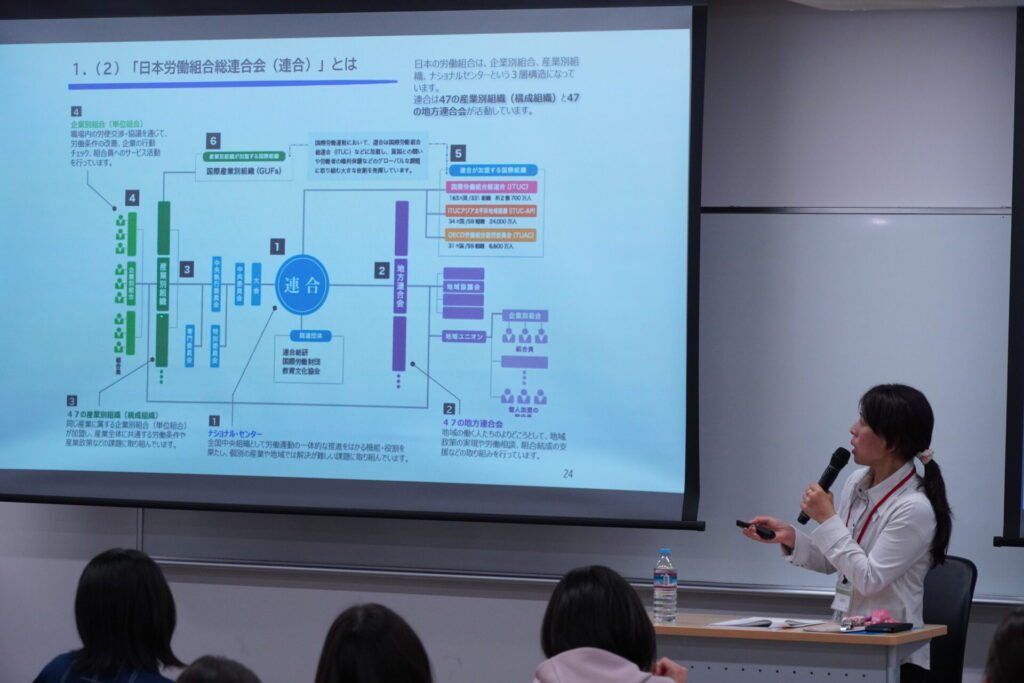

連合は働く人を守る組織

小林氏は教師を目指し教育学部を専攻するも、企業への就職に興味が湧き、証券会社へ入社。

その後転職した先が倒産の憂き目に遭うも、縁あって産業別労働組合(JAM)の仕事に関わるようになり、連合へ出向されました。

フェアワーク推進局では、非正規雇用などで働く人たちの声を集め、実態を把握し、課題解決につなげていく活動をしています。

その対象は非正規雇用者、パートやアルバイト、フリーランスや外国人労働者などさまざま。

またLGBTQといった性的少数者などの方々も対象です。性別・年齢・国籍・障がいの有無などに関わらず、一人ひとりが尊重され、公平で働きやすい職場環境を実現するために活動されています。

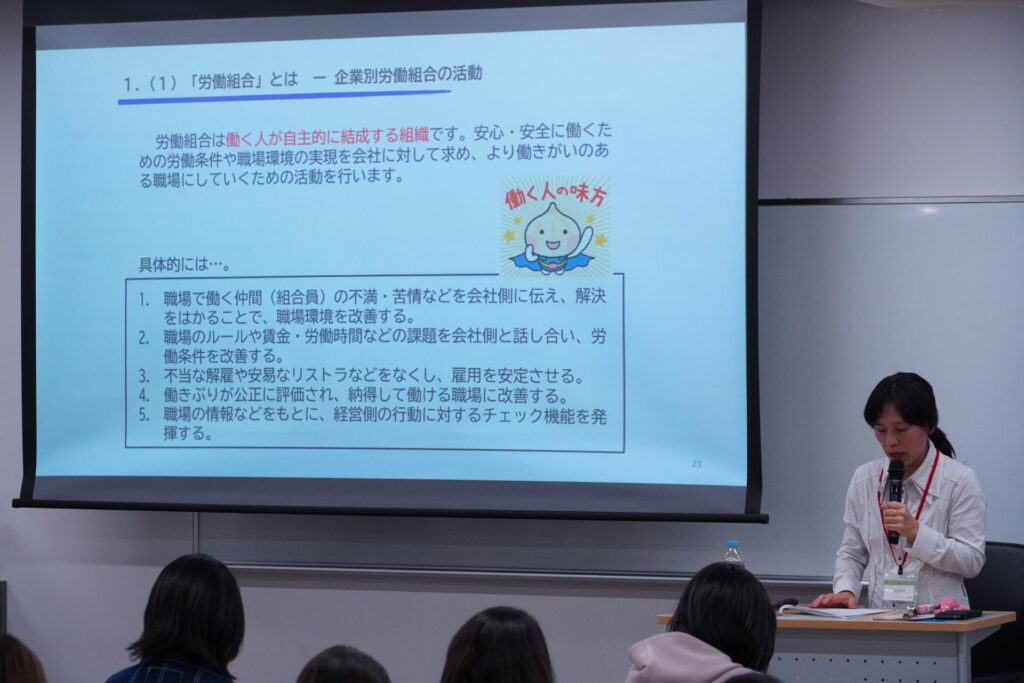

労働組合は、憲法28条で認められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの労働者の権利を実行し、労働者を守るためにあります。また、労働基準法という法律も含め労働者が働く安全、安心は守られているのです。これらが守られていない場合や改善して欲しい場合は、労働組合は企業側と対話し、要望をすることができます。

労働組合は企業と対等の立場であり、企業側は対話を断ることはできません。労働組合と対話をすることも法律で決められているためです。

労働組合って必要?

連合は、各企業・業界の労働組合が加盟するナショナルセンター(中央組織)です。労働組合とは働く人たちが自主的に組織するもの。職場の環境は安全か、法律違反はないか、ハラスメントはないかなど相談を受け、意見を取りまとめる窓口です。

労組は二人以上で作ることができ、現在連合には690万人以上が加入。非正規雇用者やパートなど正社員以外も加入でき、現在加入者の約2割が正社員以外の方です

「憲法や労働基準法があるなら、労働組合って必要?と思われる人もいるかもしれません」と小林氏。

「私も勤めている時は、労働組合のことをよくわかっておらず、時間外に色んなことを聞かれて正直邪魔だなと思っていました」と告白。

しかし、「今は必要だと思っています」と言います。

例えば週休2日が常識になっていることも労働組合の活動の結果。

労働基準法には「少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日」としか決められておらず、週6日働くことは違法ではありません。

これでは労働者が大変だと労働組合が活動を行い、週2日の休みを勝ち取ったのです。

小林氏は「労働基準法以上の環境や働きやすさをきちんと獲得するために、労働組合や連合は必要です」と話します。「皆さんもこれから就職の際、労働組合がある企業に勤めてほしいと思います」と、就職先を決める基準のひとつにして欲しいと話しました。

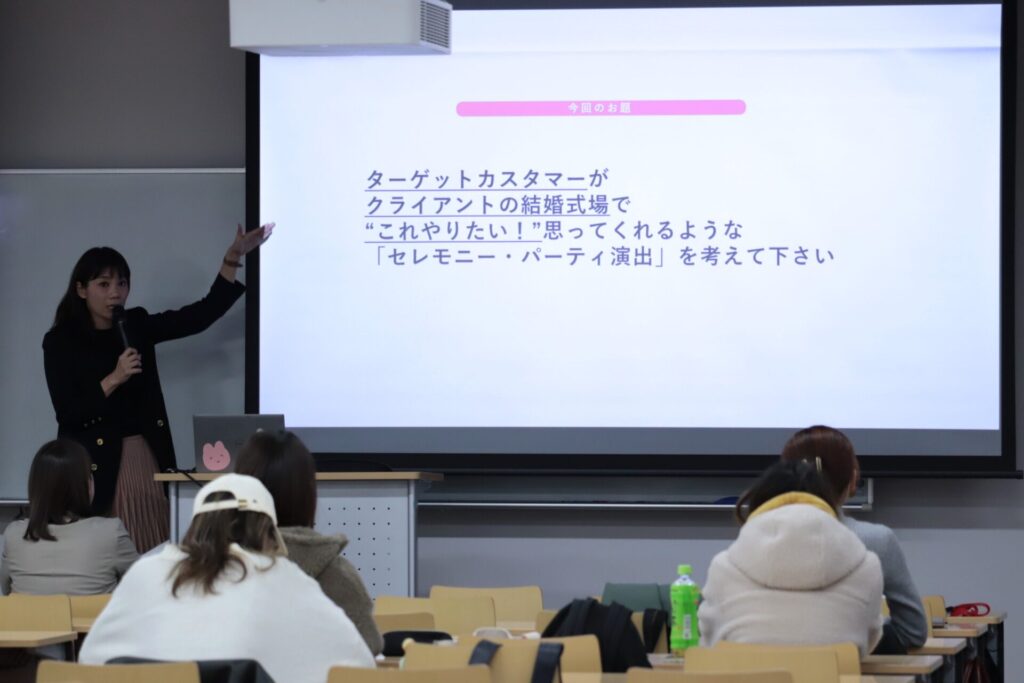

ワークルールを知ろう!

ここで小林氏は「ワークルール」についての問題を出しました。

ワークルールとは、簡単に言えば企業側が労働者に対して、してはいけないことです。「知ってるつもりで実は知らないルールです」と小林氏は問題を出していきました。

例えば「学生アルバイトでも法律で守ってもらえるか?」という問題。答えは「もちろん守られます。年齢によっては深夜に働くことは法律違反ですが、知らずに働かされることもある」と小林氏は注意を促しました。

また意外な問題では「採用面接で尊敬する人は?と聞くのは良い?」というもの。「働く能力とは関係ない思想に関わることは、個人の自由であるべき」と小林氏。

好きな言葉や宗教なども聞くことはよくないと言います。「ただ、まだあまり浸透しておらずエントリーシートなどに項目があるといった現状です。そういった会社があったら、疑問を持つことも大事」と小林氏は話しました。

その他にも「インターンシップは無給が当たり前ではない」「時給は1分単位で支払われるべき」などのワークルールが紹介され、学生たちも興味深く聞いていました。

働くこと上で必要な知識を身に付ける

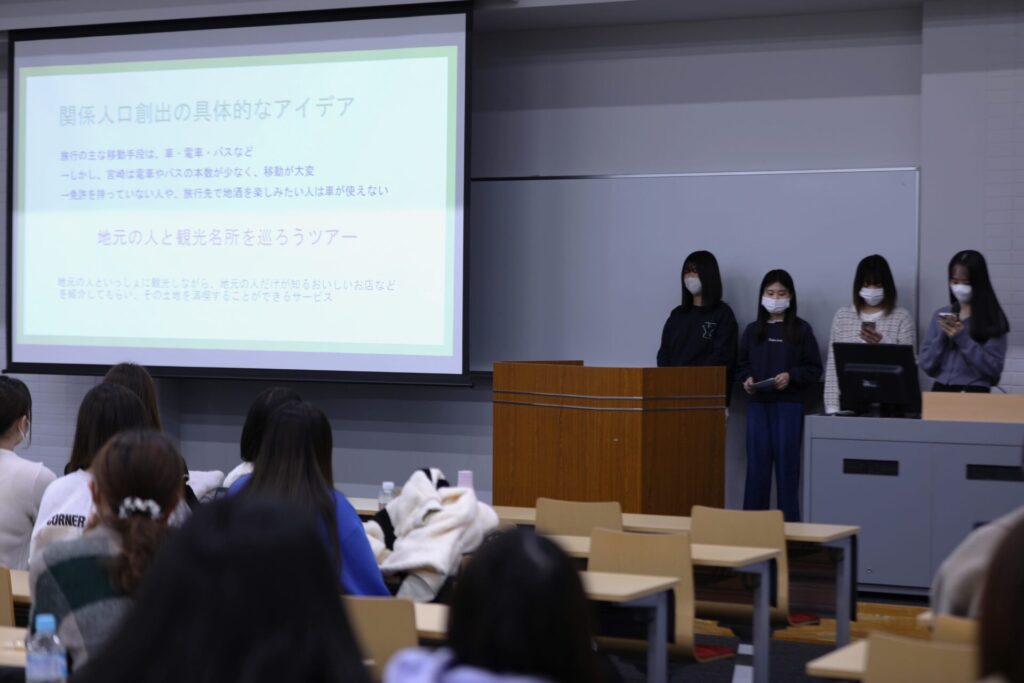

講演後、学生たちは質問をリアルタイムで掲示板に投稿し、深澤教授が読み上げる形で質疑応答が行われました。

「最低賃金を上げるように国に言ってください」という投稿に小林氏が「了解しました。連合など労働組合も最低賃金を決める会議に参画しているので、その担当に伝えます」と答えると、笑い声が起きました。

「国としても最低賃金を上げようという動きがありますので頑張っていきたいですね」と話されました。

「アルバイトでも有給休暇があると知らなかった」という感想には「一定期間・一定時間を働いているなど条件はありますが取れますので、社員の方にアルバイトも有休が取れると法律で決まっていると話してみましょう」と助言されました。

その他にもアルバイトやお金のことなど、働くことへの身近な質問が多数投稿されました。

学生たちは働く上で知っておくべき知識を得た大切な講演となりました。