ニューノーマル時代にふさわしい資生堂の新製品を学生が考えるPBL(課題解決型)授業の最終プレゼンテーションが、資生堂ジャパン株式会社(東京都港区)と本学の社会連携授業として開催されました。同社プレミアムブランド事業本部の渡部卓明氏を特別講師に招聘(しょうへい)。12チームの学生がコスメ新製品のアイデアを競い、新型コロナウイルス感染拡大(コロナ禍)を契機に化粧品業界が直面する窮状の課題解決を目指しました。

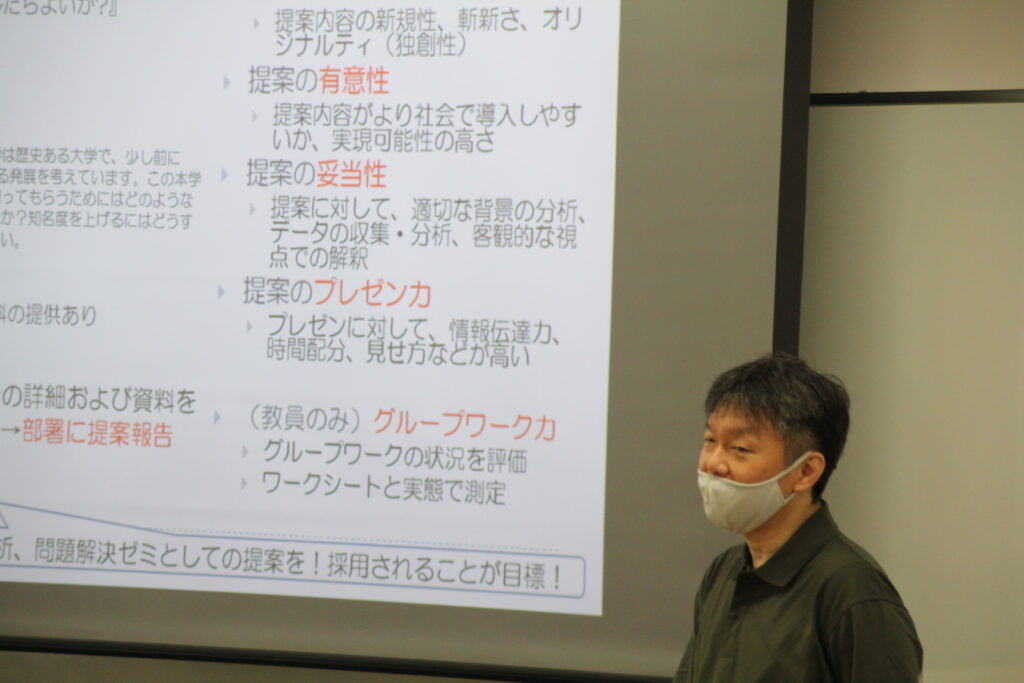

資生堂ジャパンとの社会連携授業は、大学2年生が対象の共通科目「実践キャリアプランニング」のなかで実現しました。文学部国文学科の深澤晶久教授(キャリア教育担当)が指導教授です。今年度は62人が履修しています。

最終プレゼンは、6月18日と同25日の2回に分けて実施、6チームずつ発表しました。最終プレゼンに先立ち、各チームは渡部氏から「ニューノーマル時代のメーキャップ商品を開発し、その販売促進計画を考えなさい」という課題を与えられており、1チームが5~6人が約6分間、コロナ禍時代のコスメ課題解決に向けた提案を行いました。

資生堂ジャパンの渡部さん

資生堂ジャパンの渡部さん

コロナが生んだ「ニューノーマル時代」とは?-「マスクの時代」、なぜか「ジェンダーレス?」

ただ、プレゼンを終えても、学生がホッとする暇(いとま)はありませんでした。渡部氏との質疑応答が引き続き行われ、資生堂の現役ビジネスパーソンが学生のプレゼンの弱点や矛盾点を鋭く質したからです。答えに窮した学生が立ち往生する場面も、一度や二度ではありませんでした。

【10グループ】

そんな質疑応答の真剣勝負は、12チームのトップを切り発表した10グループのプレゼンでスタートしました。10グループは、ニューノーマル時代をマスクの時代と捉え、マスクによるメイク崩れを防ぐティントタイプのリップ「餅紅」を提案しました。学生との質疑応答の中で、渡部氏の関心は学生が考えるニューノーマル時代の定義に向けられます。

(渡部)「ニューノーマル時代を、マスクの時代と決めたのはなぜ?」

(学生)「コロナ禍になり、外に出るのにマスクが手放せないようになり、それで外出の機会が少なくなったのが、ニューノーマル時代だから」

(渡部)「今、国の政策もあり、どんどんマスクが普及している。感染が抑えられて、マスクがいらなくなったら、どうするの?」

(学生)「もちろん、マスクのある時代にも対応できると思うし、マスクのない時代にも落ちにくいリップは需要があると思う」

(渡部)「最後の質問です。マスクをしているのに、なぜ口紅を付けないといけないの?リップを付けないといけないの?しかも色付きで?」

(学生)「マスクをしていても外す瞬間はある。例えば、食事の時間。やはり、せっかく化粧をしたのに、ご飯で外した時に、すごく(化粧が)べろべろになっていたら、みんな嫌だと思う。そんなマスクを外した時も、きれいな顔になっていたいという意味です」

10班

10班

渡部氏は、10グループのプレゼンを「非常にシンプルに論理が組み立てられている」「楽しい提案」などと評価しつつも、改めて提案の意義を問い直します。それは「この新製品のリップを使うことをお客さんは何を喜んでくれるの。化粧が落ちないことや、ずれないことが、本当に嬉しい事なの。それって、いつも夏になると必ず言われることじゃない?」。その上で、学生が考えるニューノーマル時代の意義についても、「新しい時代や生活習慣が生まれて来ることをどう捉えるか。これからのビジネスチャンスとして、みんなが気付かないところにも、もう少し考察というか、観察を集中させると、もっと違うアイデアが出て来たような気がする」と論評しました。

【9グループ】

10グループだけではありません。各チームが提案の土台とした「ニューノーマル時代」の捉え方は、質疑応答の中でも、とりわけ重きが置かれ、丁寧な検証が加えられました。このうち、ニューノーマル時代を「ジェンダーレスの時代」と定義して異彩を放ったのが9グループです。彼女らのプレゼンは、提案内容に加えて、ジェンダーレスの内容も議論されました。

具体的には、9グループの提案は、ニューノーマル時代を「コロナとの共生」や「ジェンダーレス」な時代と定義したところに、他グループとの大きな違いがありました。加えて、その具体化に向け、9グループはアイシャドウとチーク、リップが一体化した3ウェイのマルチユースコスメを提案しています。衛生面や大きさの使いやすさに加えて、価格帯、男女関係なく手に取ってもらえるような配慮することで、「ニューノーマル時代にマッチしたメーキャップ製品を目指した」と説明しました。

その際ですが、学生らはニューノーマル時代をジェンダーレスと規定した理由を「男性がコスメに手を伸ばす製品を考えたかった。そこで男性のメイクは今後減ることはなく、むしろ増えるはずと考え、ニューノーマル時代をジェンダーレスと考えた」と問題提起しています。

9班

9班

これに対し、渡部氏は学生のニューノーマル時代に対する捉え方を「コロナ流行のパンデミックがもたらした生活環境、生活習慣の変化と単純に捉えるべきではない」と論評しました。併せて、「『新たな常識が発生する時代がこれからやってくるよ』『その中の一つに、ジェンダーレスもあるよ』みたいな流れをつくり、説明すべきだったのでは?」と指摘。その上で、「これからのメーキャップの流行の中で、お客さんに受け入れてもらうとか、しかも男性も使っていくようなニューノーマル時代が、本当にトレンドになるのか。もう少し考えてみることが、皆さんのアイデアを深めていくことになる」と続けました。

カオスな提案内容をバッサリ!-「不思議ちゃん?」や「一体どっち?」

プレゼンの提案内容についても、容赦ない渡部氏のチェックが入ります。内容がテンコ盛りすぎて相反する要素が混在するプレゼンのほか、メーキャップ製品なのかスキンケア製品か途中で分からなくなった提案、いつしかマスク販売に傾いたメーキャップ製品…。いずれも渡部氏により、カオスな提案の整理・検証が行われました。

【2グループ】

このうち、内容にトレードオフな要素を盛り込みすぎ、「不思議ちゃん」と称されたのは、2グループでした。2グループは、時短メイクとして「塗って剥がせるアイシャドウ」を提案しています。お湯で流せてメイク落とし不要、細く書きやすいペン型の採用などの時短テクニックを提唱しました。

2班

2班

翻って、渡部氏から「不思議ちゃん」と指摘された部分は、顧客ターゲットや販促計画、ユニセックスのパッケージに関する説明でした。というのも、ターゲットを大学生から若い社会人とするならば、現実は「大学生活と社会人生活は、明らかな変化がある」からです。また、販促計画も「ECサイト中心としながら、ドラッグストアやバラエティーショップの売り場が大事」などと強調。加えて、パッケージも「男性も手に取りやすいものにする」と強調したことが、「『女性にとって化粧とは』を全体のトーンとしていたはずなのに、そこにいきなり男性モードが入ってきちゃう不思議さ」と指摘されてしまいました。

渡部氏によると、同グループのプレゼンの不思議さは「相反する要素がいくつか、ぐしゃと、一つの中に入っているため、あれ?って思ってしまう」ことが原因とか。このため、「(相反する要素を)どっちか一つに決め、決めた方に必要なことだけをまとめて、もう一回プレゼンテーションをまとめ直した方がいい」と助言を受けました。そうすれば「本当に塗って剥がすアイシャドーが必要なのかどうかという本質が、もう少しクリアになると思う」とアドバイスを受けています。

【11グループ】

また、「提案したのは、メーキャップ製品かスキンケア製品かどちらなの?」と問われたのは、11グループでした。11グループは、マスクによる肌荒れを防ぐ保湿効果のある製品として、スティックタイプとチューブタイプの2種類の製品展開を提案していました。これが「メーキャップ製品の開発が課題のはずが、結論として出てきたのはスキンケア製品ではないか」と受け止められ、説明を求められました。

学生の答えは、「どちらも兼ね備えているが、保湿をメインとしているのでスキンケア製品と捉えて欲しい」というものでした。渡部氏は、そうであるなら「どこかで『これからのメーキャップのあり様はこのように変わる』という説明を入れないと、論理破綻を起こす」と指摘しています。

加えて、プレゼンで製品計画のスライド中にあった「沢山の声」についても、渡部氏は「これは誰の声?」と質問。「私たちグループの中の声です」という学生の返答に「周りの人とか、友達に聞いてみなかったの?」と畳み掛けました。渡部氏が言いたかったのは、「(製品企画で)一番大切な、お客様が何を求めているのかというところが、自分たちの欲しいものを列挙しただけで終わっている」という趣旨のようです。

11班

11班

【12グループ】

同様に、12グループにも二者選択な質問が向けられました。「提案の中にメーキャップとマスクの2つの製品が出てくるが、この企画でどちらが今より売れるようになると思う?」。12グループはアイシャドウとマスクを一体的に扱い、「襲色目(おしいろめ)」で個性を出すメーキャップ製品を提案していました。渡部氏が教室の学生に挙手で意見を求めたところ、「メイクでなくマスク」という声が大勢。渡部氏は「マスク用品屋さんが喜ぶ提案だとは思うが、メーキャップが売れる理由がちょっと見つからない」と論評しました。

12班

12班

内実を明かせば、学生たちは「他のグループとの違いを、どうしても出したかった」のだとか。「『マスクも一緒に』というアイデアが出た途端、飛びついてしまった」と言います。渡部氏は「着眼点は面白いが…」としながらも、「結果が、私が期待していたものとマッチしていなかった」と残念がりました。

プロの創造力も大いに刺激!-「サボリーノ」の再来?自分受けメイク?

もちろん、渡部氏のようなプロの感性や創造力をいたく刺激したプレゼンもありました。時短メイクの金字塔「サボリーノ」の再来を彷彿させる製品の提唱や、コロナ禍時代だからこその「自分受けメイク」の提案などです。

【6グループ】

それによると、渡部氏をして「右側の脳みそを刺激してくれた」と評価された提案は、6グループの時短メイク「ペーストアイシャドウ」です。6グループは「タトゥーシールみたいにサッと貼れるアイメイクがあればいい」と考え、同製品を考案。渡部氏から「時短コスメのサボリーノのようになる可能性がある」と高評価を受けました。

サボリーノは、「サボってもキレイでいられる」を実現する時短コスメブランドです。例えば、2015年に誕生した朝用マスク「目ざまシート」は、寝起き肌に60秒貼るだけで「洗顔+スキンケア+保湿下地」を完了することができます。

このため、ペーストアイシャドウも「テレワークとかオンライン会話の前にペタッと貼り、完璧でなくても化粧している印象を、画面を通じて相手に与えられるなら、この製品のアイデアが活きる余地がある」と渡部氏から評価されました。実際、学生のアイデアがヒントとなり、「サボリーノは朝にマスクをぺたって顔に貼るだけ。これと同じぐらいインパクトのあるものができないか」という自身の創造力を駆りたてられたと明かしました。

6班

6班

【8グループ】

他方、8グループは、「良い思い出にいいティントを」をテーマに「自分受けメイク」を楽しむティントの新製品を提案しました。コロナ禍で化粧品全体の売上高が大きく落ち込むなか、それでも8割がマスク着用時もリップを付けているというデータに着目。外出自粛要請時もリップを付ける理由のトップが「自分が楽しむため」である事実を重視したといいます。

8班

8班

ただ、プレゼンの内容は、第三者に理解してもらうには、いささか難解すぎたようです。渡部氏は「『良い思い出』と『ティント』、『自分受けメイク』を楽しむお客さんの意識の繋がりが理解できない」と繰り返し尋ね、学生と質疑を重ねました。ようやく「何となく想像できる世界で言うと」と断りながら指摘したのは、「とりあえず自分が楽しんでメイクをするみたいな世界があるのは、何となく想像できた。(だとすれば)そこに徹底的にこだわる気持ちがあるのであれば、それはそれで一つのビジネスチャンスだ」という見解でした。

「やはり、いい思い出を目指すのか、あるいは自分受けの何か新しいメーキャップを徹底的に考えるのか、その切り口の曖昧さがプレゼンで露呈した」と渡部氏は語りました。その結果、8グループのプレゼンを「見た目には非常に斬新だけれども、よくよく考えてみると、今一つビジネスとして成立するかどうか、ちょっと考えなくちゃいけない、危険なにおいのするプレゼンテーションでした」と論評しました。

「SNSは本当に万能?」-販促計画の効果を検証!企業コラボにも盲点あり

新製品コスメの提案ばかりではありません。各チームとも、新製品の販売促進計画にも工夫を凝らしています。コロナ禍で実店舗販売が思うにまかせないなか、いずれのチームもSNSやECショップなどオンライン手段をフルに動員したのが特徴です。

ただ、今回は販促手段として各チームが当然視するSNS活用について、その在り方が議論されました。実際、12グループのうち11グループが販売宣伝手段にSNS活用を盛り込んでいました。渡部氏は、今どきの学生の「常識」にも懐疑の目を向け、「みんなツイッターを使えば必ず情報は拡散できるみたいなことを言うが、本当にそうなの?すべて無視されてしまうツイッターもあるのではないか?」などと問い掛けました。

【5グループ】

例えば、5グループです。5グループはZOOM映えを意識したマルチパレットやリップの製品化を提唱していました。しかし、改めて「通信販売、ネット販売をする理由は何か?」と問い直されました。

学生らが、知恵を絞った答えは次のようなものでした。「現在、実店舗での売り上げが減っている。なぜ実店舗での売り上げが減っているかを考えたら、あまり人と接触したくないからだと思う。接触せずに購入してもらえるのが、ネット販売と考えた」。いささか無難な返答に、渡部氏もすかさず畳み掛けます。「皆さんは、化粧品を購入する時に試さずに買えるの?」。思わぬ問い返しに、学生らは顔を突き合わせて、しばらく鳩首会談。「今はテスターなどが使えないところが増えてきているので、製品などをインターネットで買うことが多い」などと、何とか切り返しました。

5班の2人

5班の2人

5班の3人

5班の3人

渡部氏は、課題提示に際して「頭がちぎれるくらい考えなければいけない」と学生に呼び掛けていました。渡部氏は、このような質疑を経て「何となくみんなが考えたアイデアの奥底にあるストーリーが、ようやく浮かび出てきた」などと説明。「そういうところの互換関係みたいなことがきちんと整理されていないと、なぜこの方法を採るべきなのかということが、伝わってこない」などとアドバイスしました。

【4グループ】

販売促進計画の企業コラボも、渡部氏の厳しいチェックを受けました。。その対象の一つが、4グループが提案する、まつ毛の超カールキープ製品「ラッシュアップJJ」の販促計画です。同グループは、製品のターゲット層に定めた10代~20代に対する販促の一環として、テーマパーク「サンリオピューロランド」(東京都多摩市)とコラボレーションを計画していました。

サンリオコラボの是非を学生と検討するに当たり、渡部氏は自らのサンリオ体験を学生に紹介。それによると、サンリオピューロランドのファン層は、「ラッシュアップJJが顧客層として想定する10代~20代ではない」。その上で「キティちゃんのファンを総称してキティナーというが、調べると40代~50代が多い。皆さんがターゲットとする10代~20代とは少し違うのでは?」と続けます。渡部氏によると、「単純にこうしたコラボで強いのは、ゲームとのコラボが断トツ」なのだとか。「そこを、あえてサンリオとコラボするというところに何か意味があるなら、そこをもっと狙いとして深掘りしていかないと販促計画としては滑ってしまう」と注文しました。

4班

4班

【7グループ】

一方、販促計画の内容で評価が高かったのは、7グループの計画です。7グループは「フレッシュ、プロテクトタイプ」と銘打ち、ミストで化粧仕上げを行う新製品を提案しました。販売促進計画も、販売前と販売後分け、販売前に行うインスタグラムやLINE、ツイッター。販売後もインフルエンサー活用のほか、LINE広告や公式インスタグラム・ツイッターなどのSNSを使った抽選プレゼントを行うとアピールしています。

7班

7班

翻って、7グループのプレゼンは、販売促進計画の説明にスライド6枚を使うほど、力を入れているのが特徴です。ただ、渡部氏は同グループのプレゼンを「一個一個のピースというか、要素がうまく組み立てられている」と評価しつつも、SNS活用に限れば「皆さんは、インスタグラムとかLINEで宣伝するというが、見たくなるインスタ、見たいと思わないインスタとかあるのではないの?」と問題提起。その上で、「普通にスルーされちゃうインスタと、そうでないインスタとの違いを少し研究してみてはどうか」と注文しました。

また、7グループの販促計画は、インスタグラムやLINE、ツイッターなどをフル活用するSNSの種類の多彩さも特徴です。渡部氏はSNSの数の多さについても触れ、「やはり、特性の違いを意識した活用をすべきではないか。そういう視点を持って考えれば、もう一段か二段、いいアイデアが盛り込まれたプレゼンになる」とアドバイスしました。

「エッセンスが存在」「メイクの新たな意味が感じられた」-最優秀の資生堂賞

最優秀の資生堂賞は、こうした白熱した議論を経て、18日のプレゼン前半は1グループ、25日の後半は3グループに贈られました。渡部氏によると、1グループは、そのプレゼンが「普通に聞くと、ちょっとつまんない提案ではあった」。しかしながら、「その中に何かエッセンスが存在していて、そこを資料の中に盛り込んでいた」と言い、評価できると語りました。

これに対し、3グループのプレゼンは「提案としてしっかりしていた」点が、高評価につながりました。加えて、「全般を通して、これからの新しい時代をどう想定しているかが感じられ、コロナ禍のなか、メーキャップをする新たな意味に何かしら手を入れようとする行動が感じられた」などのプラス評価も考慮されました。

【1グループ】

このうち、1グループはマスカラやリップティント、メイクキープミストを提案しています。それぞれ▼マスカラは、フィルムタイプでカールキープされるがお湯で落ちる▼リップティントは、保湿成分配合でマスクをしていても落ちず、付かない▼メイクキープミストは、マスクによる崩れ防止や乾燥・肌荒れ防止-などが特徴です。

渡部氏は、1グループの提案に「皆さんのプレゼンには、気付いているかどうか分からないが、新しい問題の発生と、それに対してビジネスチャンスがあるということに、ちゃんと触れている」と他グループにはない評価を与えました。というのも、「コロナ禍でメーキャップをしなくなれば、それを放置すれば、化粧品業界は潰れてしまう」と強調。「やはり別の形でメーキャップをするためのモチベーションとか意味を、お客さんに与えていく必要がある」と続けました。

また、渡部氏が提案に対して「新しいモチベーションを作り出すトライを感じた」ことも、学生には幸いしたようです。学生は、今回の評価に「おうちの中やリモートでは、メイクが濃くても画面上だと相手には分からない。そういうところで出来るメイクを楽しんでもらいたいと提案した」と振り返ります。余談ながら、これは8グループが提案した「自分受けを楽しむメーキャップ」と、どこか相通じるアイデアともいえます。

1班

1班

【3グループ】

一方、3グループが提案したのが、男性向け化粧品の展開です。例えば資生堂の調査などによると、メンズメイク未経験者の約9割が「してみたい」(20~50代男性)と考えており、女性も約9割が「メンズメイクに抵抗なし」と回答しています。同チームの提案は、こうしたメンズメイクに関する最近の男女の意識の変化に注目。それをベースに提案を組み立てたといえます。

3班

3班

それによると、質疑応答の際に議論されたのが、男性がメイクをする意味でした。例えば、渡部氏は「なぜ男性がメーキャップ製品に興味を持ち、(女性からみても)使わないといけないと思うか」などと学生に問い掛けています。学生が「メイクの意味は、人との関係性の中で存在する自分の自己表現だから」と返答すると、すかさず渡部氏も「メーキャップは、人と人との関係の中で存在していることに意味がある」などと語り、学生の意見に同意。「おそらくニューノーマル時代は、人間関係が変化する中で、自分がどう表現すればいいかを模索しなければならない時代だ」などと自説を展開しました。

続けて、渡部氏はプレゼンの構成の変更を学生に提案します。即ち、「メイクによる効果を列挙したスライドを、メンズメイク未経験者の9割がメイクをしたいとする円グラフのスライドの直後に持ってきてはどうか」。その上で、「(入れ替えた後で)すべてのストーリーを考えてごらん」と提案しました。それで、どんな効果が期待できるのか。渡部氏は「具体的に、どういう製品にしなければならないか、すべてが変わってくる」などと語り、「もっと皆さんのアイデアに張りが出てきたり、思わぬ考えや新しい発見が出てきたり。そんな違ったアピールができそうな感じがした」と強調しました。

集合写真①

集合写真①

集合写真②

集合写真②

資生堂・渡部卓明氏の話

皆さんが、これから社会に出てマーケッティングとか、そういった仕事をする素晴らしさは、何か一人のアイデアが、組織の中の隣に座っている人とか、同じグループで働いている人たちを動かし始めることにあります。そして、グループの意思が部門の意思となり、それがやがて事業本部だとか、会社の意思になり、だんだん世の中に広まっていく。最終的には、たった一人が考えたことが、数十万、数百万の生活者とか影響を与えていく仕事に、これから皆さんは携わるチャンスがあるわけです。これは素晴らしい機会だと思います。是非、これから学ぶ時間が数年間あると思いますが、大学の時間を使っていただいて、社会でまた楽しい経験ができるように頑張っていただきたいと思います。

深澤晶久教授の話

例年、本授業の後半では、企業にご尽力いただき、PBL型のワークショップを実施しています。今年は、例年に比べ、学生の授業への取り組み意欲の高さを感じたことから、よりリアルなテーマに挑んでもらいました。結果としては、私の期待を上回るアウトプットがあり、充実した授業となりました。対面でスタートし、途中オンラインに切り替わり、そして終盤、再び対面と、目まぐるしく環境は変わりましたが、学生達は、その期待に見事に応えてくれたと振り返っています。そして、何より、資生堂渡部氏の鋭いフィードバックもあり、学生が対応に苦慮する場面もありましたが、渡部氏が、学生ではなく、資生堂の社員のように応対してくれたことに感謝するコメントも多く、授業のためのPBLではなく、いわばインターンシップレベルの内容で実施出来たと思います。資生堂の渡部様に、心から感謝いたします。

深澤先生も対面授業で熱がこもる

深澤先生も対面授業で熱がこもる