「国際理解とキャリア形成」の授業で五輪メダリストの岡崎朋美氏をお招きしスポーツニッポン新聞社との特別コラボが行われました。

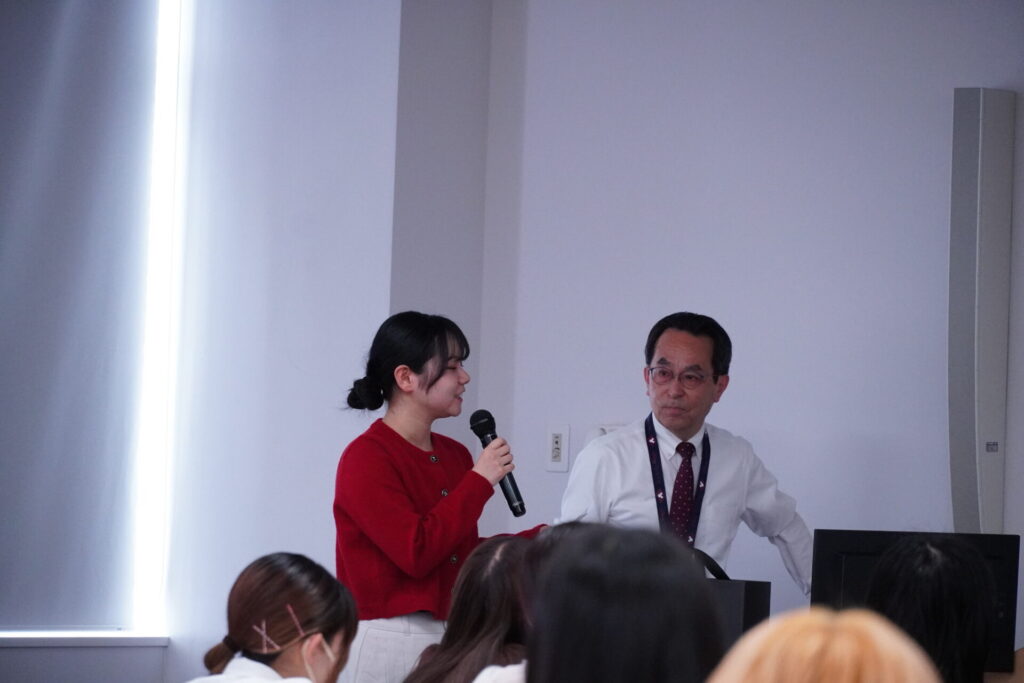

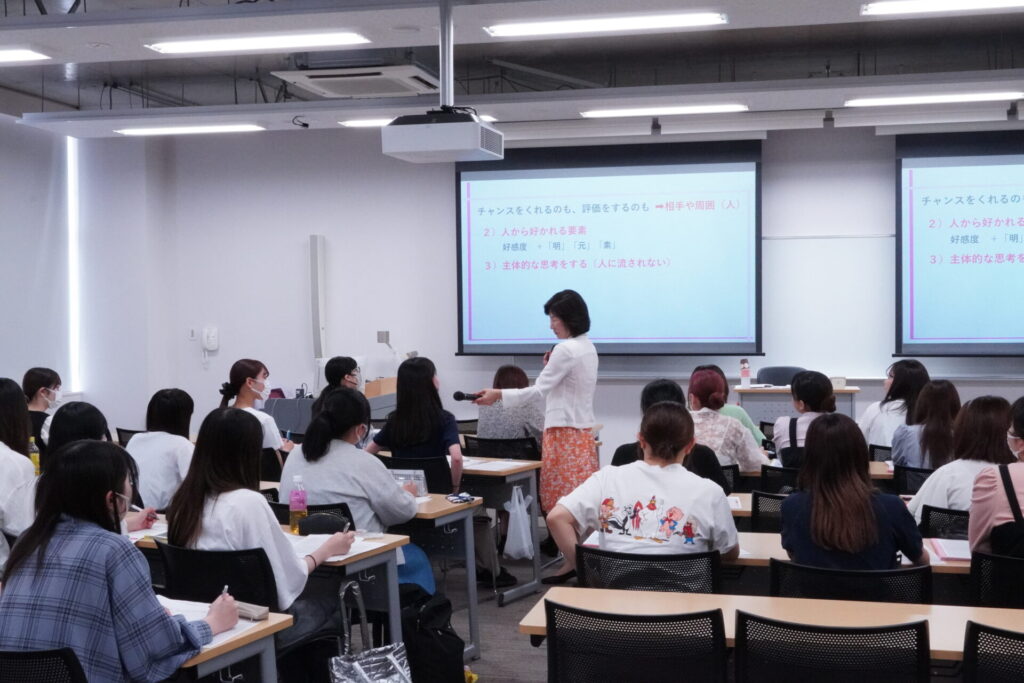

6月24日(火)に「国際理解とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、スポーツニッポン新聞社との特別コラボセッションが行われました。スペシャルゲストは元スピードスケート選手でありオリンピックメダリストの岡崎朋美氏。藤山健二編集委員との対談という形で、学生たちの前で講演を行って下さいました。世界の第一線で活躍された岡崎氏の貴重なお話に、学生たちも頷いたりメモを取ったりしながら真剣に耳を傾けていました。

対談の初めに

藤山氏はまず、岡崎氏が学生と同じ年齢だった頃の話題を切り出しました。岡崎氏は次のように語ります。「18歳で実業団に入ったのですが、当時は実力がなく、周囲のレベルについていけませんでした。3年間がんばって成果がでなければ、その先の将来を考えようと思っていたんです。3年目の頃にオリンピックが現実味を帯び始め、翌年の選考会で出場を決めました。それが22歳の時でした」

藤山氏は続けて、岡崎氏の経歴と実績を簡単に紹介しました。「冬季オリンピックに5大会連続出場。日本のウィンタースポーツ界を代表するレジェンドです。長野大会では、500mで銅メダル。女子短距離スピードスケートで初めてメダルを獲得し、その後のオリンピックでは日本選手団の団長や旗手も務めました。本当に大活躍した選手です」以降、対談は岡崎氏のこれまでの歩みを振り返る形で進みます。

岡崎氏の学生時代

学生時代には大会の受賞歴がほとんどなかったという岡崎氏。北海道出身で、スケートは幼いころから身近な存在であったものの「スポーツ万能だったが、スケートだけはうまくいかなかった」といいます。高校は、道内の強豪校ではなく、女子校を選んでスケート部に入部しました。男女合同で練習する学校に比べ、練習内容に限界があったと感じていたそうです。「他校の練習風景を見て、自分もああいう練習をすればもっと伸びるのではと思っていました」と、当時を振り返ります。

実業団入団

入団のきっかけは、実業団の監督が偶然リンクを訪れていたことでした。さまざまな高校の生徒が同じリンクで練習している中で、岡崎氏のスタート100mの速さが監督の目に留まりました。「当時の体格の良さも含めて可能性を感じてもらったんだと思います」と話しました。

入団後は、富士山のふもとの標高の高い場所でのトレーニングに環境の変化が大きく、慣れるまでに1〜2年かかったと話しました。さらに、オリンピック出場者もいる実力あるチームでの練習はレベルが高く、意識やメンタル面の重要性も学んだといいます。最初のオリンピック選考会については、こう振り返ります。「ようやく環境に慣れてきた頃で、オリンピックを目指すというより、先輩たちに少しでも近づきたいと思っていました。才能がないなら辞めようという気持ちで、全力を出し切れば結果に関係なく納得できると思い、満足した状態になろうととことん練習に取り組みました。」その結果、1994年のリレハンメルオリンピックに出場が決まりました。

オリンピック出場

初めて出場した1994年リレハンメルオリンピックは、14位入賞という結果で終わりました。自己ベストを更新できたことに手ごたえを感じ、「一度出られれば十分かなと思っていましたが、会場で他の選手たちの姿を見て、“もっとやりたい”と感じました」と話しました。次のオリンピックは日本開催の長野大会。「日本で五輪が行われるのは、自分の競技人生の中ではもうないかもしれない。そして日本という慣れ親しんだ環境で行われること、日本を応援してくれる人も多いことはモチベーションにつながりました。そこからやらされる練習から、やる練習に変わりました」と語ります。

1998年長野オリンピックでは、短距離で銅メダルを獲得。二日間にわたるレース形式で、一日目が終わった時点で緊張のあまり眠れなかったといいます。「選手村にいると緊張してしまうので、あえて会場に行きました。五輪マークが目に入るとワクワクしてきて、あとはスタートラインに立つだけ、という気持ちでした」大会直前にスケートシューズの規定が変わり、新しい靴に苦労したそうですが、「スタートしたら結果は決まっていると思っていた」「仕上がりに不安もありましたが、結果が出てよかった」と振り返り、当時の銅メダルを取り出し、学生に手渡して見せました。

けがのお話

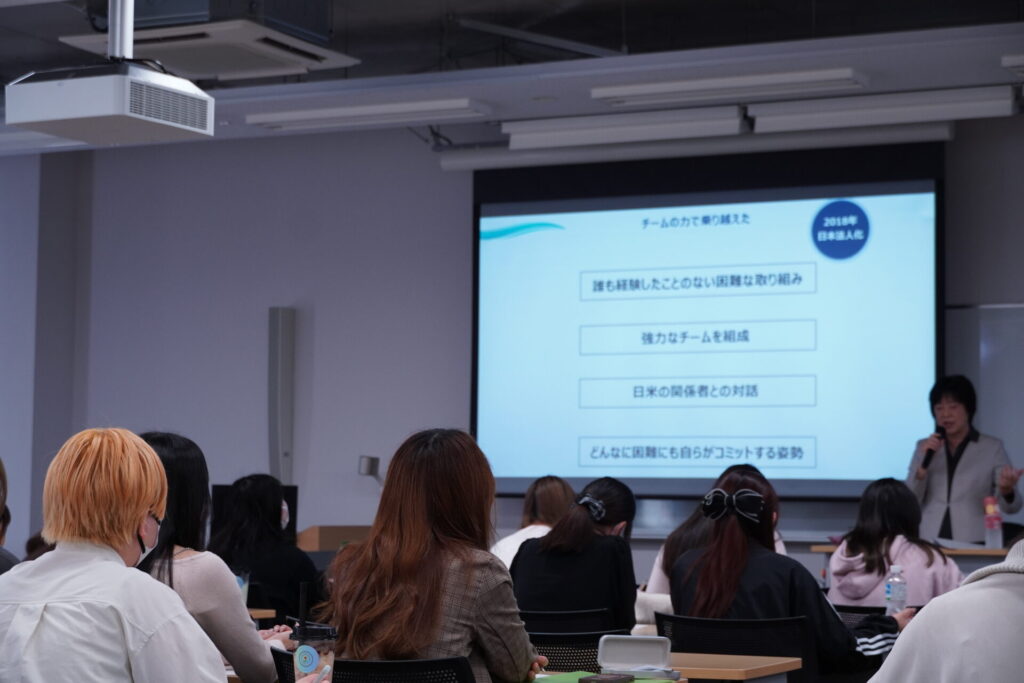

藤山氏が「長野で一区切りと思わなかったか」と尋ねると、「新しい靴にも慣れてきて、まだタイムを縮められると思った。世界記録と自己ベストに2秒差があって、追いつきたかった」と語りました。しかしその約1年後、腰を痛め手術を受けることに。シーズン最後の大会の朝、起き上がれないほどの痛みに襲われながらも、注射でなんとか出場したといいます。藤山氏が「体にメスを入れるリスクをどう考えたか」と問うと、「次のオリンピックを目指していたし、手術して復帰した前例があまりなかったから、自分が最初になろうと思った。誰かがやらないと前に進まないこともあるから」と、力強く答えました。藤山氏は「どこまでもポジティブにとらえるんですね」と驚きの表情を見せました。

結婚・出産とアスリートのキャリア

2002年ソルトレイク、2006年トリノと五輪出場を重ねた岡崎氏は、2007年に結婚。当時、夫は東京勤務、岡崎氏は練習拠点に残り別居生活をしていたそうです。2010年に出産。その後も現役を続ける決断をしました。「当時は出産したら引退、という選手が多く、託児所もなく、相談できる人もいませんでした」「でも、一般の人も仕事と育児を両立している。形は違っても、私も挑戦してみようと思いました」と話し、手術のエピソードにもあった岡崎氏のチャレンジ精神がここにも反映されていることがわかりました。さらに「練習中に電話に出られないので、保育園の緊急連絡先は監督だった」というリアリティのあるエピソードに、学生は岡崎氏の苦労を想像しつつもくすっと笑うリアクションをしていました。

妊娠・出産後の体の変化については、「子どものために母乳育児をしていたら、自分の栄養が足りなくなって。初めて“食べても追いつかない”という経験をしました。ホルモンの影響も大きくて、筋肉がつきづらかった」と実感を語りました。それでも、「自分の経験が次の世代のお母さんたちの参考になると思って、いろいろ勉強しました」「子育てと競技を両立したことは、手探りでしたが全く後悔していません」と語ります。

対談の最後に

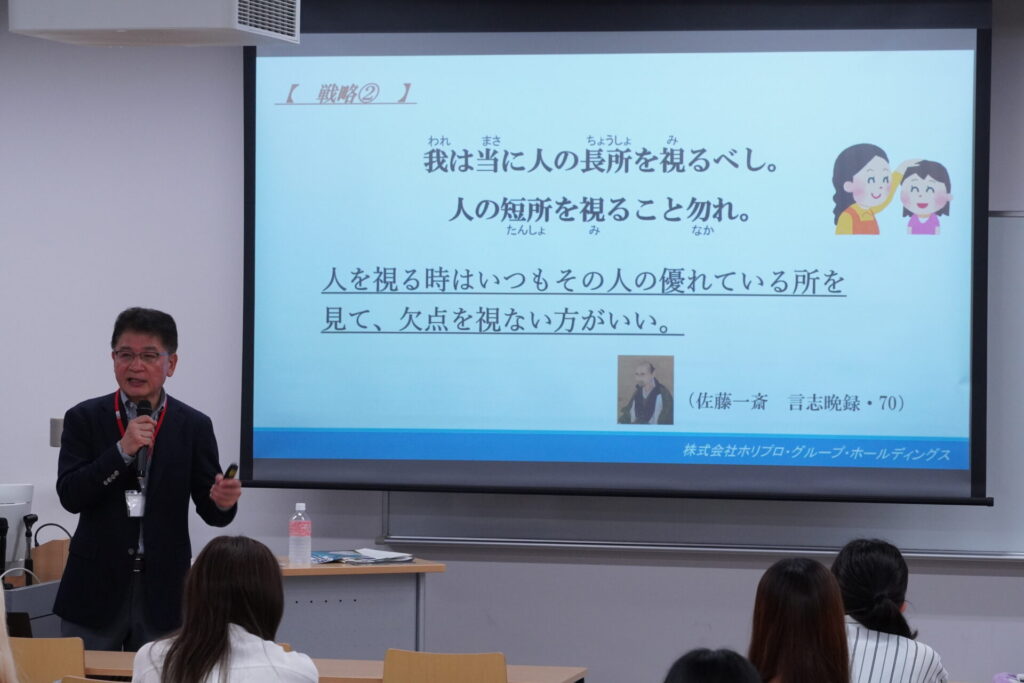

引退については、「もう無理だな、と思って案外すんなり決めました。振り返れば悔いはありません。私は本当にラッキーな人間で、たくさんの人に支えられました」と話しました。最後に、学生へのメッセージとしてこう語ります。「“この人いやだな”と思う人がいても、その人のために生きてるわけじゃない。自分のために時間を使ってください」「他人と比べることもあるけど、自分の目標に集中して進んでいってほしい。迷ったら相談して、行き詰まったら一度リセットして、そこからまた立ち上がればいいんです」

そして、こう締めくくりました。

「うまくいかなかった経験も、後々生きてくることがある。どんどんチャレンジして、自分の糧にしていってください。私も、これからもチャレンジを続けます」

質疑応答

対談の後に、学生からの質疑応答の時間が設けられました。

「リフレッシュ方法は?」という質問には「今はウィンドウショッピングやツーリング、ドライブなど体を動かすことをしています。現役時代はなかなか時間がなかったので、温泉に行ったりマッサージを受けたりしていました」と回答。「試合前に大切にしていたこととは?」という質問には「メンタル面でいうと『どうしようか迷わない。やるべきことをやる。』ということです。スタートラインに立つときにはもう結果は決まっている。そこで悪い癖が出るのであれば、出さないようにする。マイナスな考えは、うまくいくはずのことがうまくいかなくなってしまう原因になる。」と話し、「もちろん、練習不足だったなとか、結果がうまくいかなかったなと思うときもあります。でも、その原因を自分が理解していれば対処することができる。だめだったら次の方法に行こうと思える」と、勝負の瞬間に迷わないよう、事前準備で淡々と前に進み続ける行動方針を話しました。「応援される人はどのような人だと思いますか?」という質問には「一生懸命頑張っている人。好きなものに一心不乱に打ち込んでいる人は、応援したくなります」といい、「笑顔も大事。無理して笑う必要はないけど、素直な気持ちを出すことは大切」と続けました。その後、授業時間いっぱいまで質疑応答が続き、学生にとっても、学びの多い時間となりました。

担当教員からのメッセージ

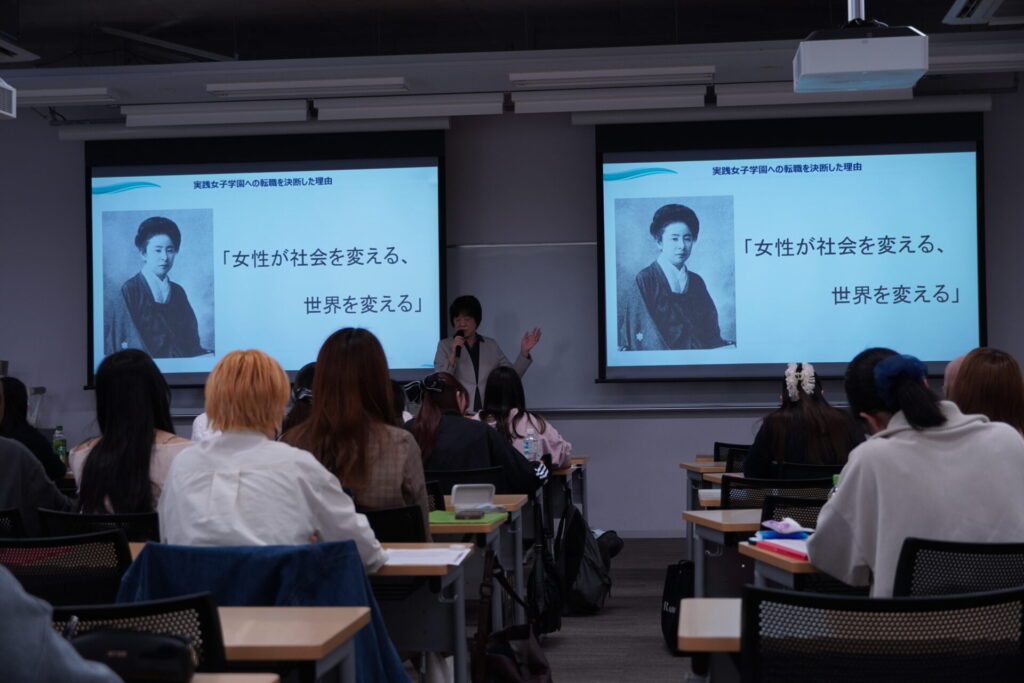

国際理解とキャリア形成の授業においては、2018年からご支援をいただいているスポーツニッポン

新聞社様、今年のテーマを冬季五輪に置いていただいたこともあり、今年のスペシャルゲストは

スピードスケート日本人女子短距離で初のメダリストになられた岡崎朋美選手にお越しいただき

ました。

勿論、アスリートとしてはレジェンドである岡崎さんですが、その厳しい競技生活からは

想像がつかないほど、優しいお人柄を感じながらの、藤山記者との対談が続きました。

今なお、スピードスケートの世界で活躍を続ける岡崎さんから、そのポジティブ思考と、

諦めないことの大切さなど、本当に多くのことを学ばせていただきました。

岡崎朋美様と藤山健二様に、この場を借りて心から感謝申し上げたいと思います。