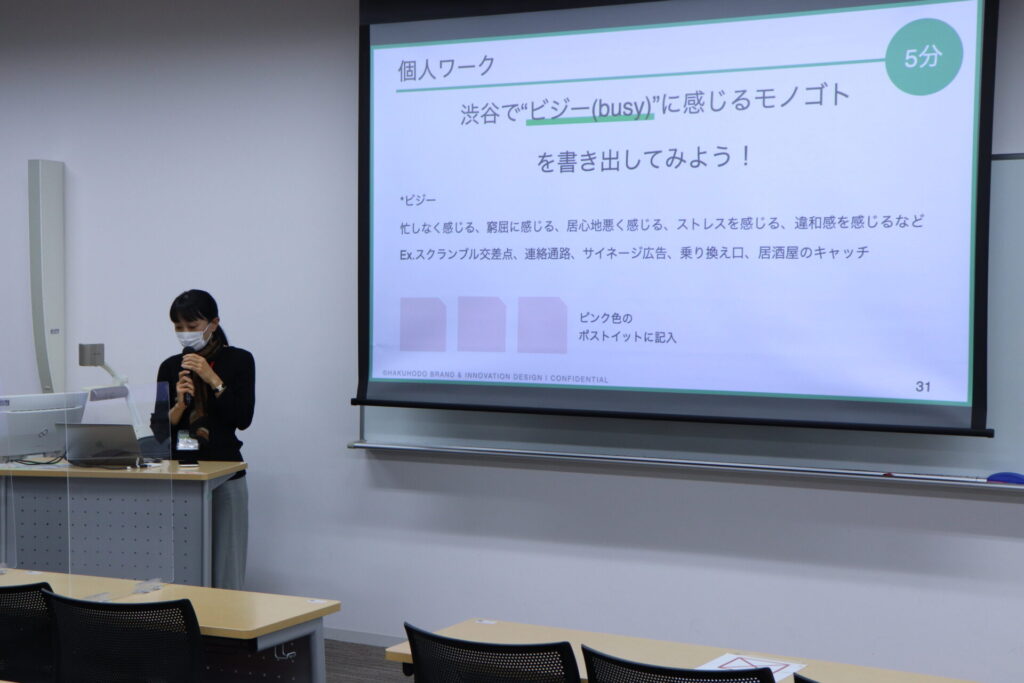

「実践キャリアプランニング」の授業でロレアル パリとのコラボが行われ学生たちは「人権問題に配慮したCM」について発表しました。

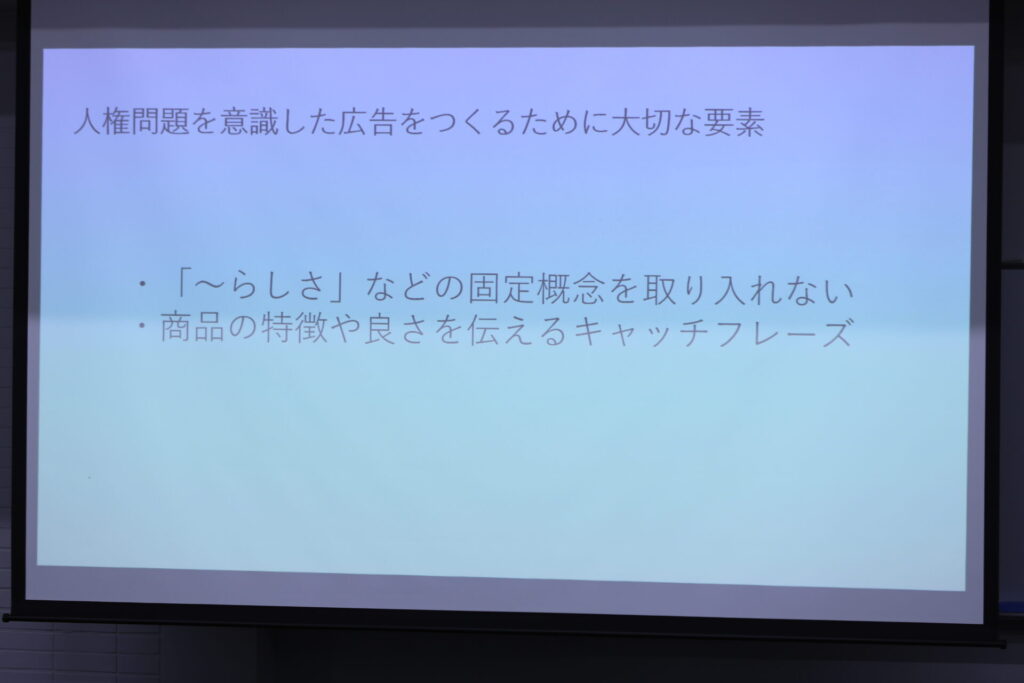

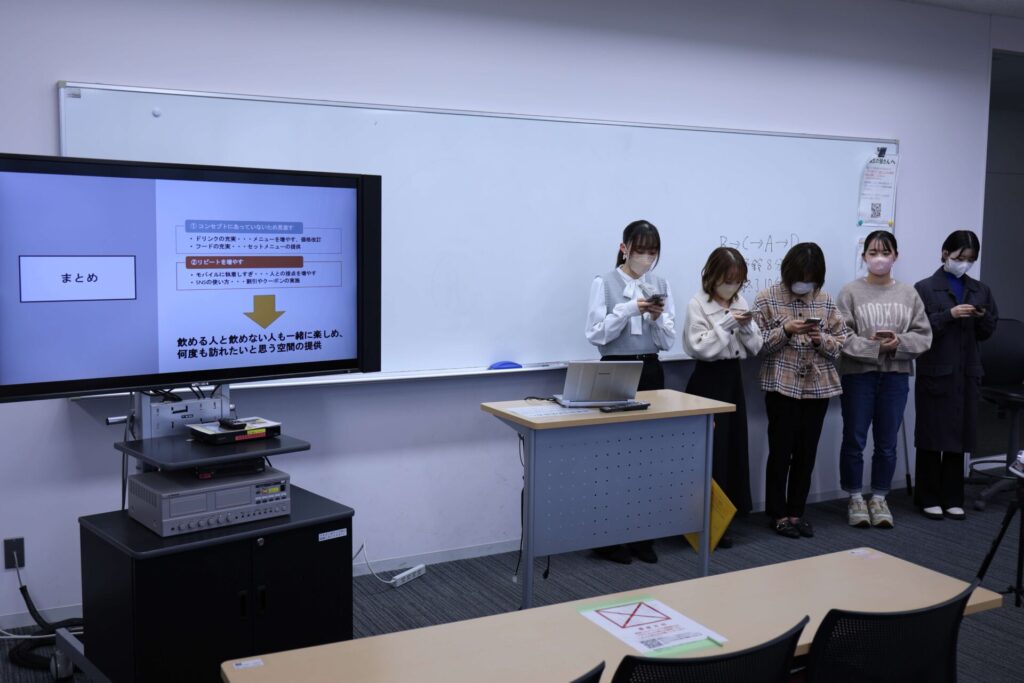

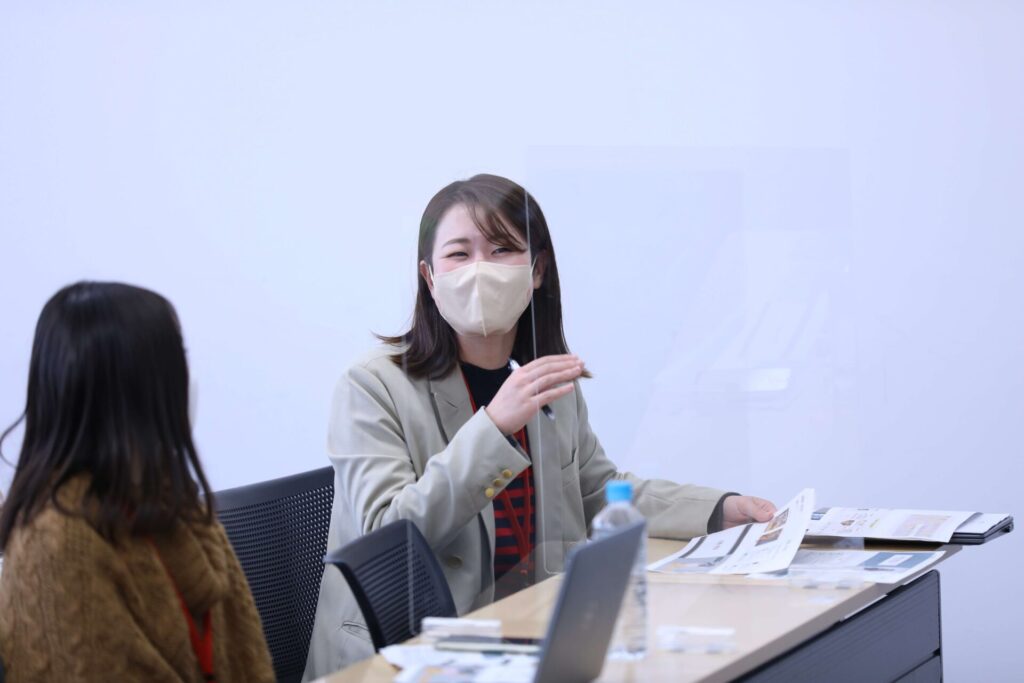

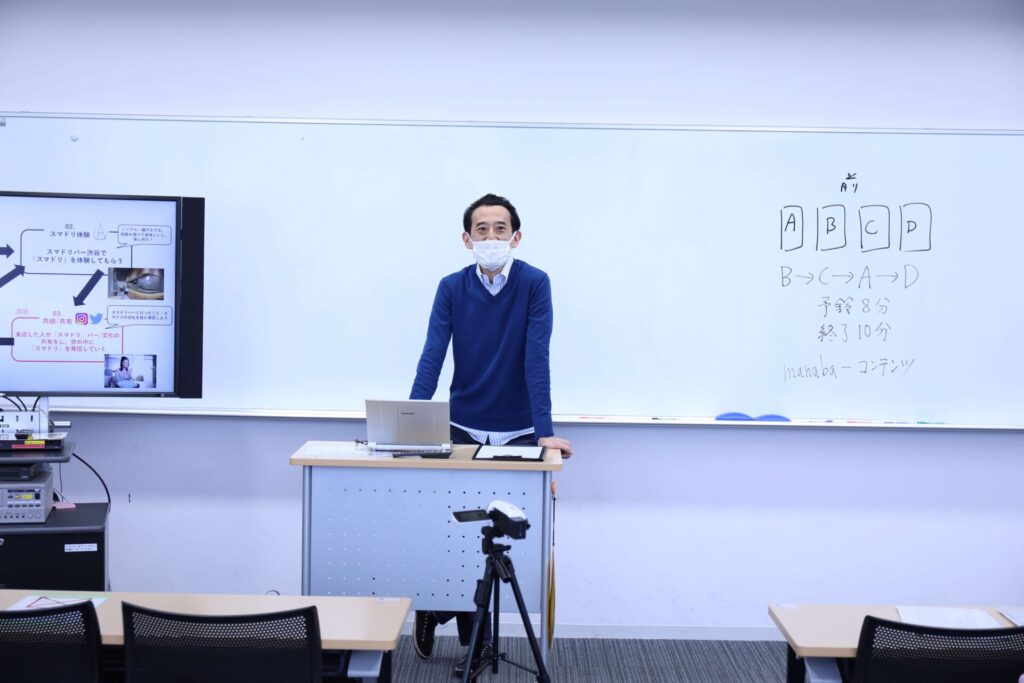

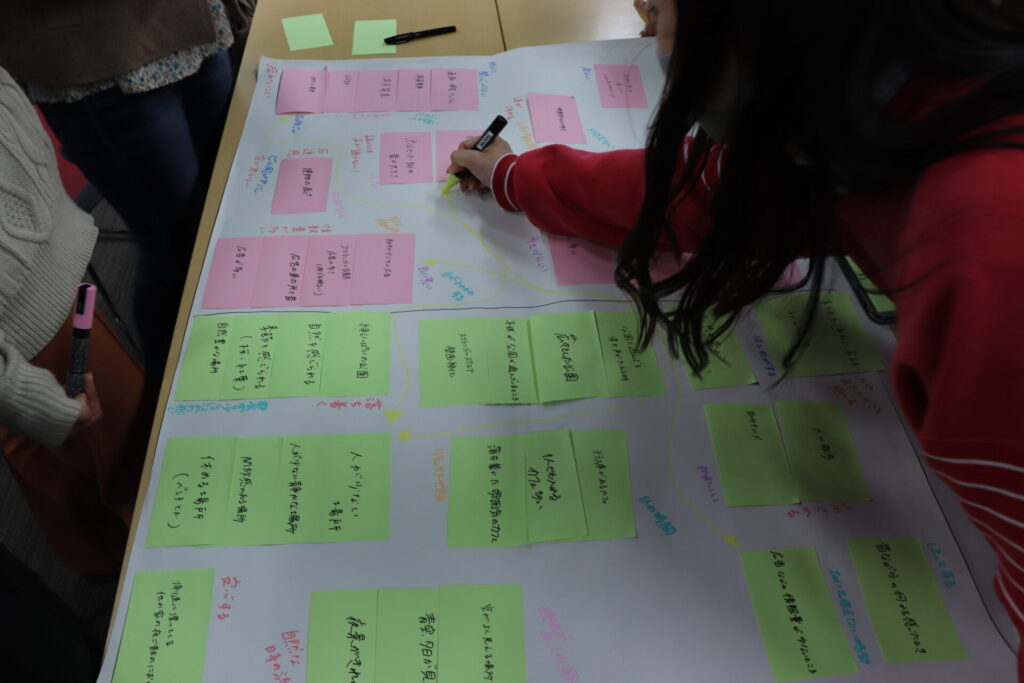

共通科目「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、食生活科学科の学生と、ロレアル パリとのコラボが行われました。学生たちは出された課題「人権問題を意識し配慮の足りた広告を作るために大切なこと」をプレゼンしました。プレゼンでは実際に使用されたCMを例にとり、発表後には菊池氏や山下氏からフィードバックがありました。プレゼンは2週にわたって行われ、この日は後半の9グループが発表を行いました。

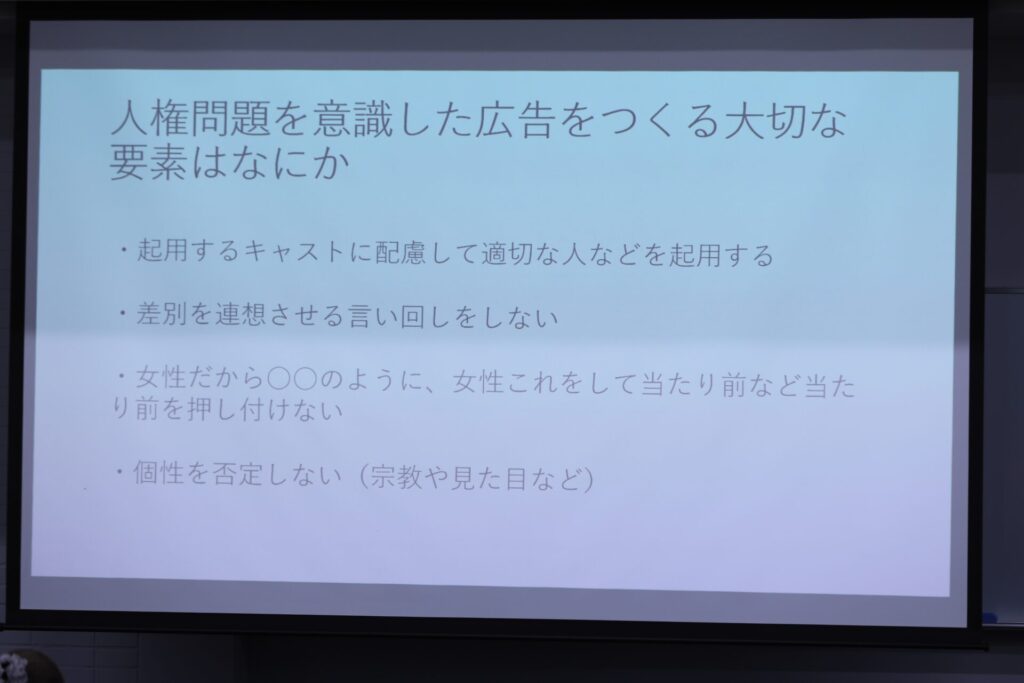

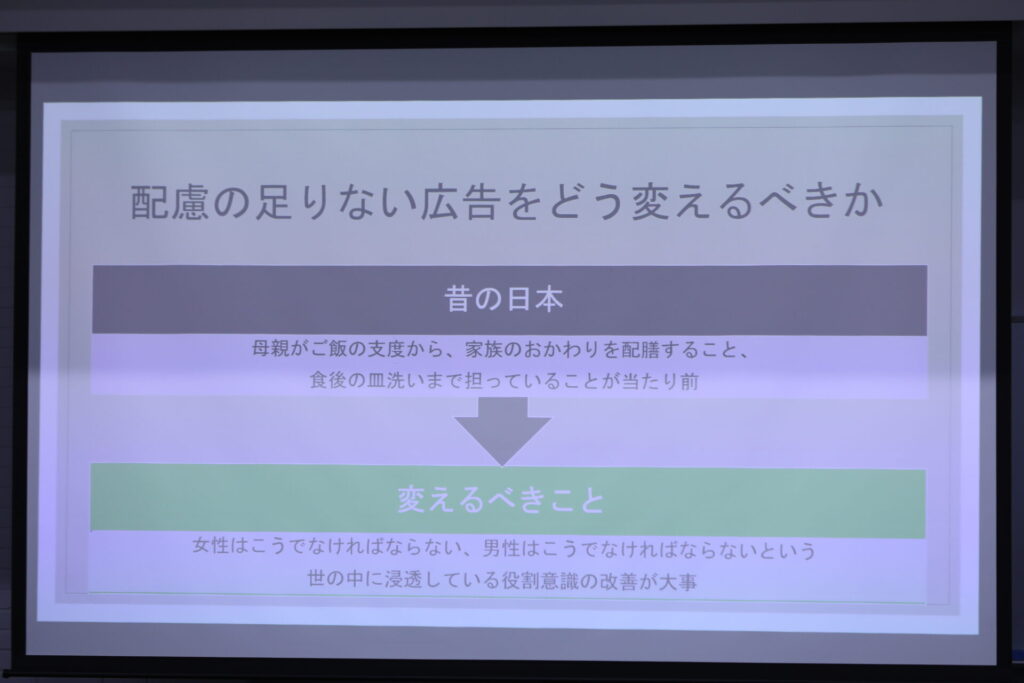

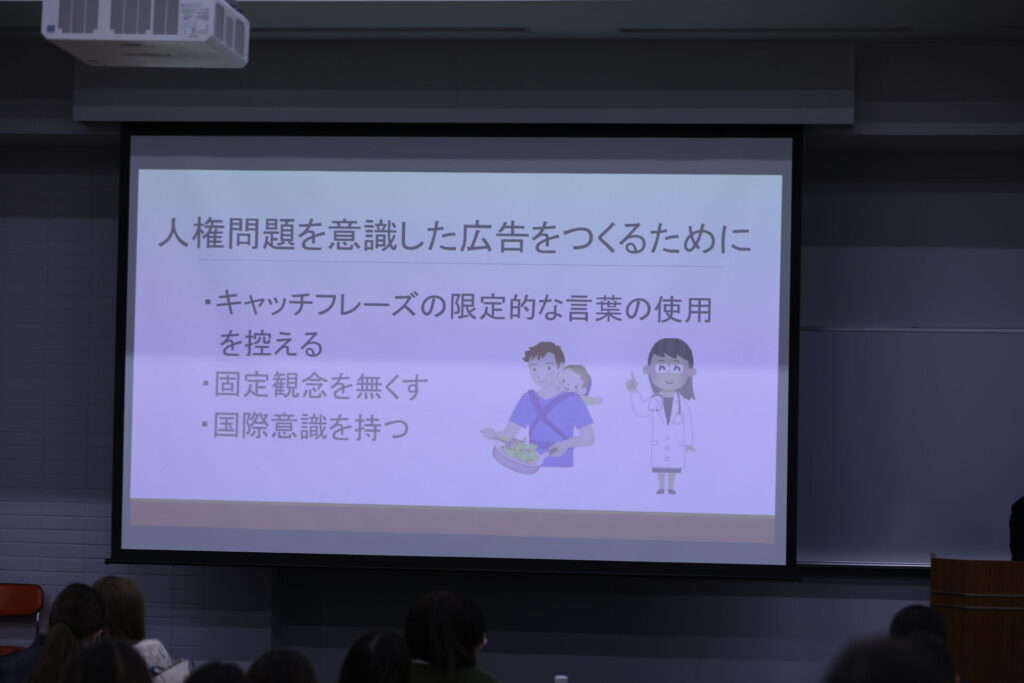

人権問題についての意識とは

トップバッターの1班は肌色問題から人種について考えました。

大手食品会社のアニメCMでは選手の肌が実際より白いことが問題になりました。

クレヨンなどの「肌色」は2000年頃から、多人種の肌色の固定概念をなくすため「うすだいだい」と呼ばれています。肌の色の固定概念をなくすことが大切であるとまとめました。

菊池氏は

「肌色という固定概念を植え付けられていたなと気付かされました」と話しました。

次の14班は、飲料と異業種のコラボCMを紹介。

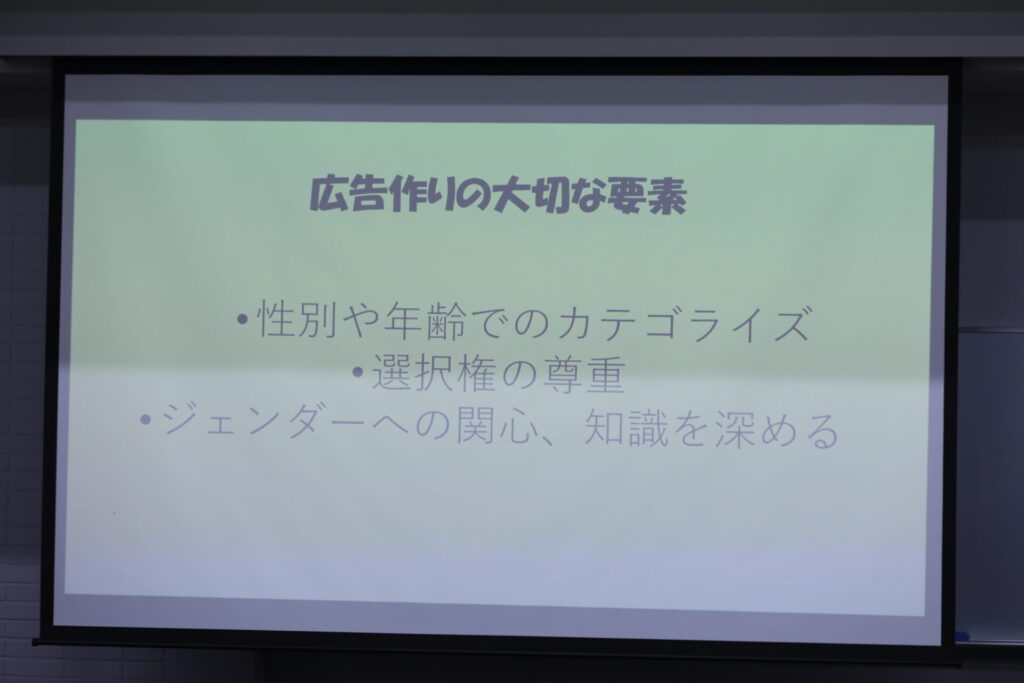

さまざまな人種が出演しており、家政夫が男性です。対して脱毛の車内広告は若い女性のみが起用されていることを指摘。性別や年齢にとらわれない広告を作成するためには、第三者からの視点も必要と提案しました。

山下氏は

「脱毛のモデルが若い女性ばかりと気付かされました。脱毛は恥ずかしくないという意識改革も必要」と共感しました。

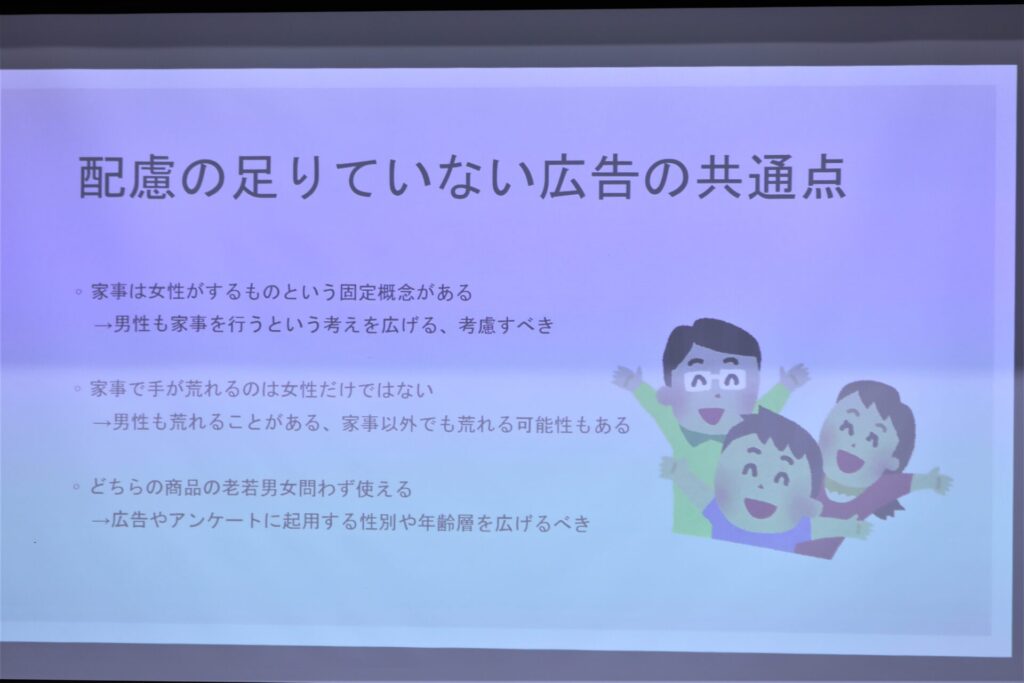

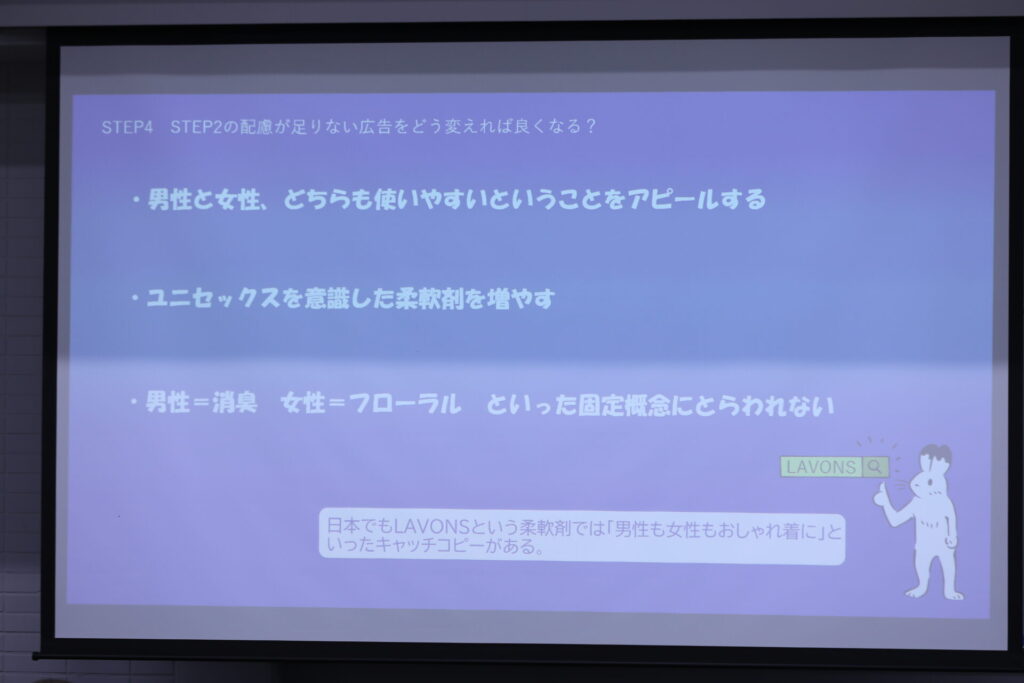

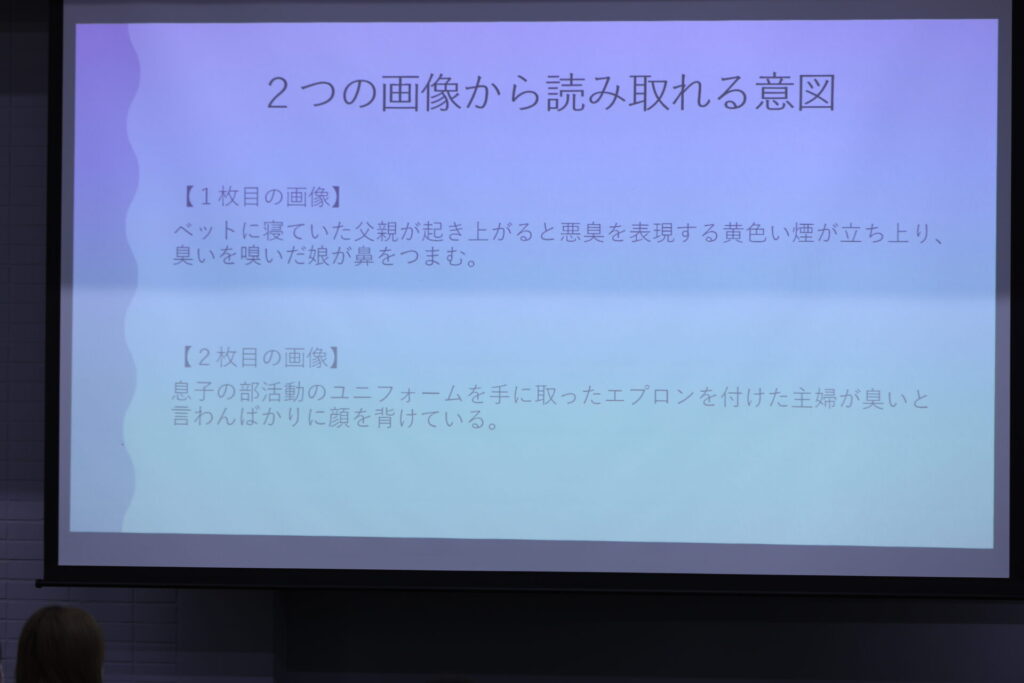

洗濯洗剤のCMにおける男女差を取り上げた8班は、悪臭の原因は男性から、主婦が洗濯という偏見に言及しました。

対してあるブランドのCMは男性俳優を起用し、固定概念を覆していると評価。男女差別がなくならないのは受け手が無知だからとし、視野を広げて自分から関心を持つことが大切と訴えました。

菊池氏も

「(評価されたCMは)男性も共感を呼びやすい作り。男性の家事需要に合わせている」と着眼点の良さを褒めていました。

性差別をどう解消するか

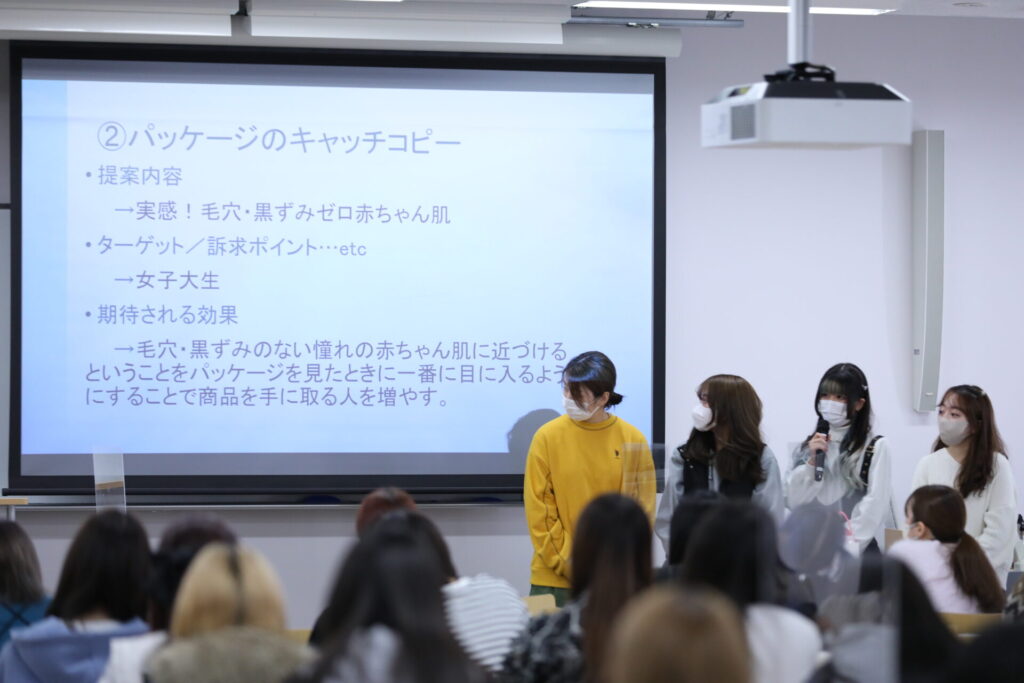

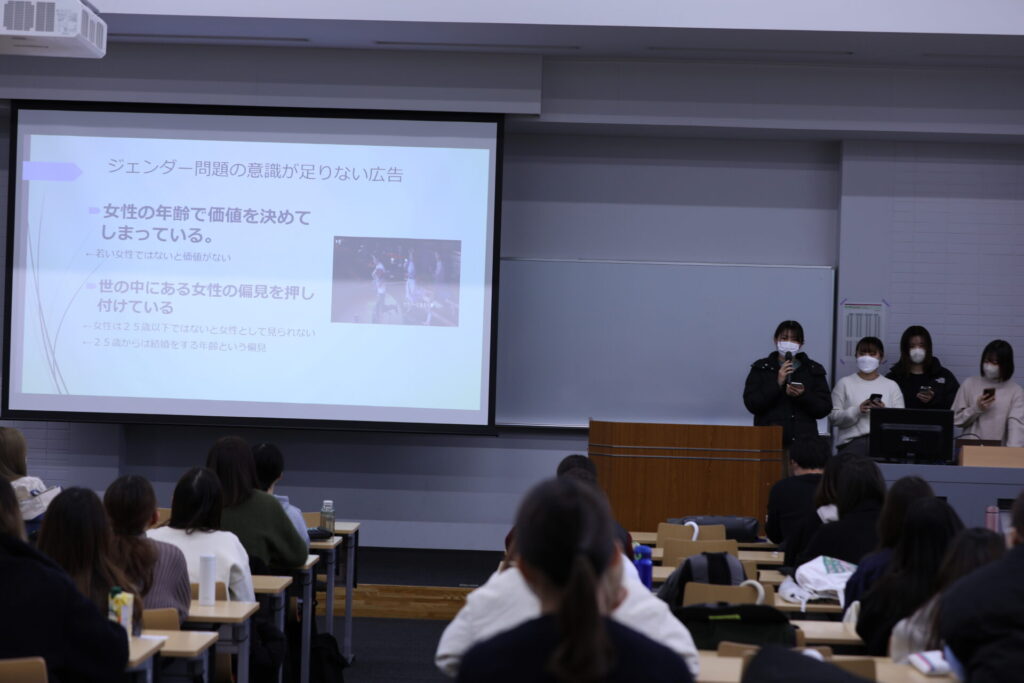

15班は大手化粧品会社のCMを紹介。

結婚や若く見られるなど、年齢で女性の価値を決めてしまっていると取れるCM例をだし、「メイクは人の価値ではなく自分の個性を作るもの」と伝えました。

女性はメイクをしなくてはならないという固定概念を覆すために男性を広告に起用するなど、異なる価値観を取り入れることが大切だとしました。

山下氏は

「時代として可愛いという価値観ではなく、自分に似合うものはなにかという方向に進んでいる」と共感を示されました。

16班は昔と今のおむつのCMを比較。

40年前は女性が家事と育児の対象となっていましたが、最近のあるCMでは男性が起用され育児する姿を見せています。男女の固定概念にとらわれず、家事や育児も女性だけではなく両者に向けることを伝えました。

菊池氏は

「赤ちゃんのために男性がおむつを選んでもいいという発信をしている例。素敵な例を見つけてくれた」と感心されました。

5班もおむつCMを取り上げました。

母親のワンオペ育児を連想させるCMを批判を受けた例として提示。経済力の差を感じてしまうため有名タレントは使われづらい育児関連商品のCMには女性が起用されることが多いのですが、ある製品では男性タレントを起用しイメージを変えたことにも言及しました。

山下氏も

「タレントも含めどんどん男性を出していくべき」と共感されました。

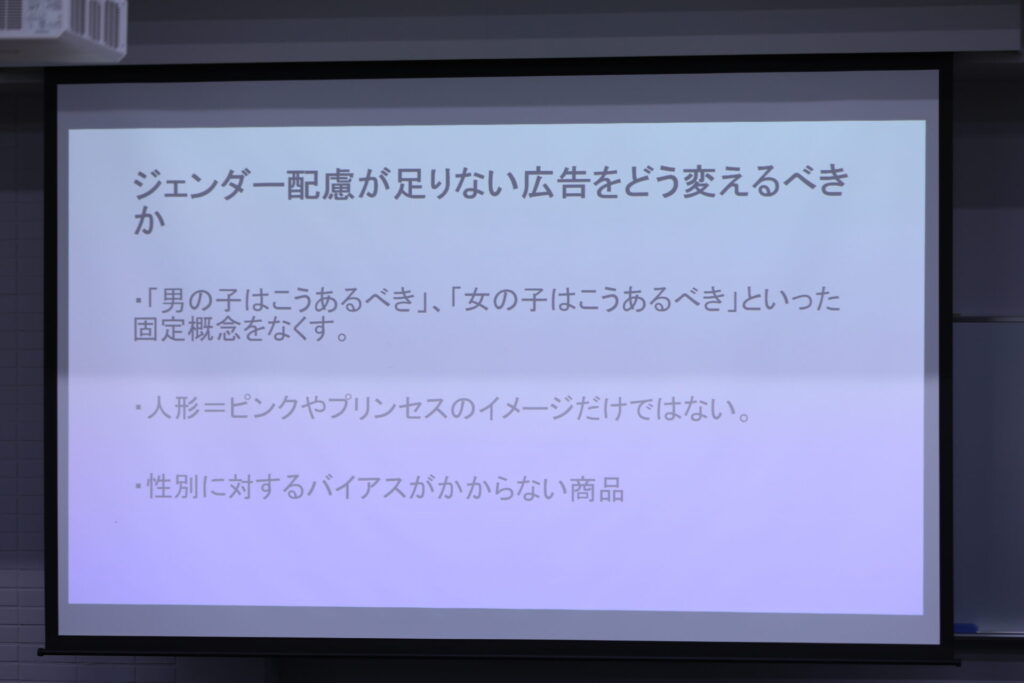

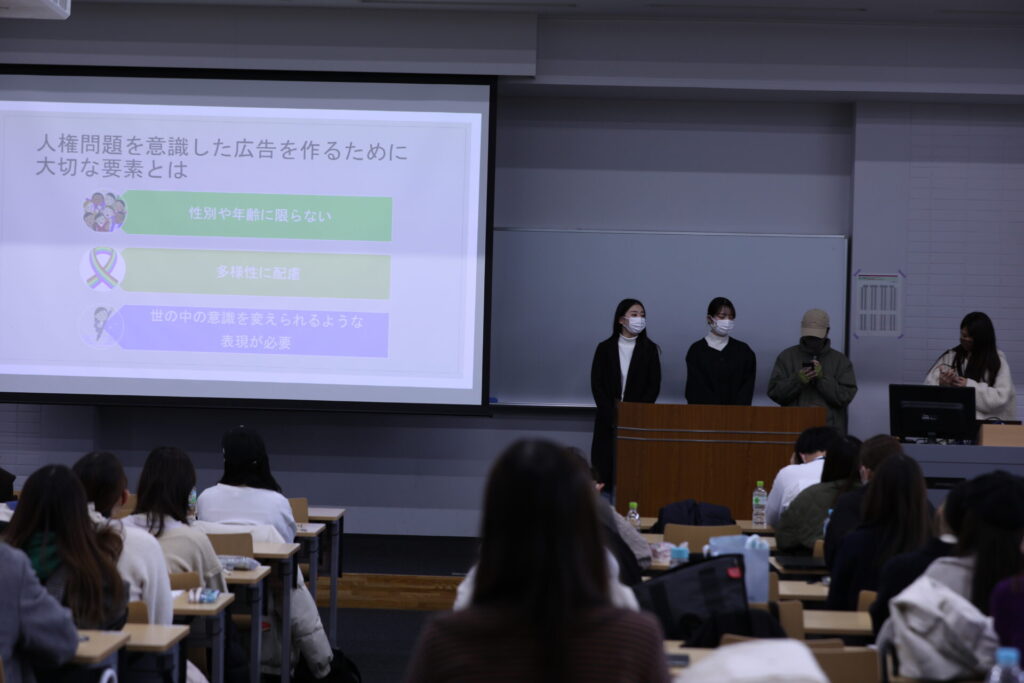

ジェンダー問題を意識した広告

11班はインフラのCMを取り上げました。

男性が家事や育児を行い、女性が働いている描写があり、性別のイメージで固定しないことが配慮と考察しました。

悪い例として挙げられたCMでは「脱毛をしていないと良くないことが起こる」というネガティブなメッセージングが問題に。「広告で性別に対する偏見を覆すこともできる」とポジティブなメッセージを伝えることが大切と提案しました。

菊池氏は良い例に上がった企業は、大手の優良企業であるとし「就活を考えるなかで、企業がどうマーケティングしているかみるといいと思います」と助言も出ました。

4班は大手百貨店が賛否両論を受けたCMを例に挙げました。

日本での女性の生きづらさを訴えた広告でしたが、食品を顔に投げつけられても笑っているのは我慢させられているように見えるなど批判も浴びたCMです。「人権問題を意識するあまり逆に配慮が足りないと思われてしまうこともある」と広告の難しさを伝えました。

山下氏は

「賛否両論あるCMを挙げたのは勇気あり、考えさせられました」と語りました。

ラストの10班はLGBTQに着目。

マッチングアプリの広告は男女のみを描いており、恋愛=男女という認識が根深いことを伝えました。

また、大手アパレルが作成した女性カップルの日常を描いたCMを紹介。このCMには批判的な意見も多かったと紹介しました。しかし「今以上に大きな声で発信していくことが大切」と偏見をなくすことの重要さを伝えました。

菊池氏は

「やるなら批判があってももっとやるべきという意見はその通りだと思う」と学生たちのまっすぐな気持ちに感嘆しました。

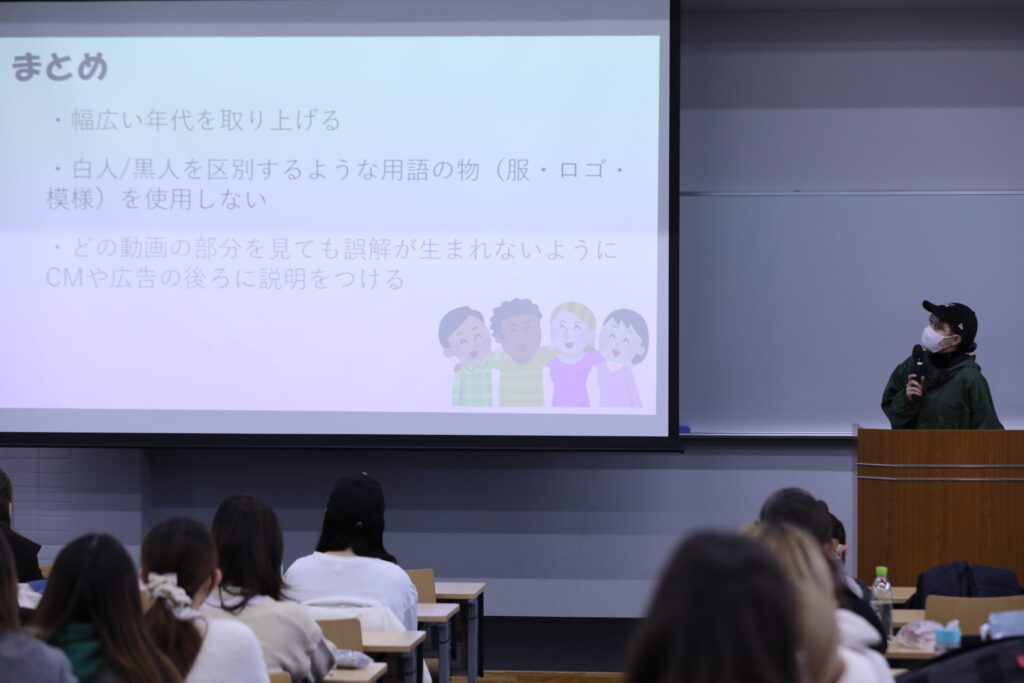

人権問題に取り組んでいける社会人に

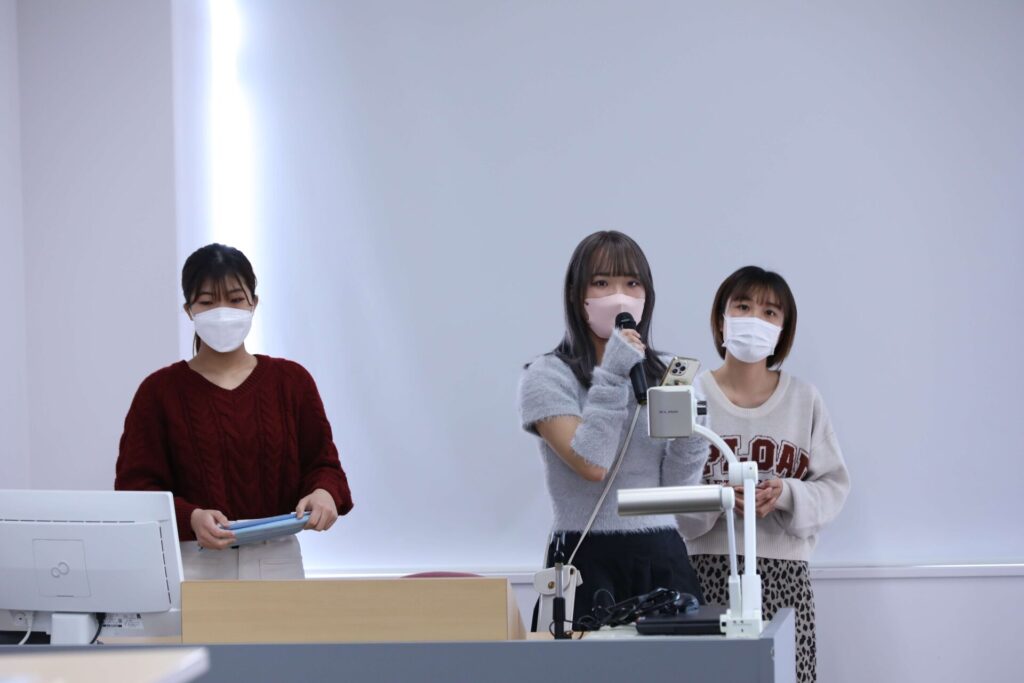

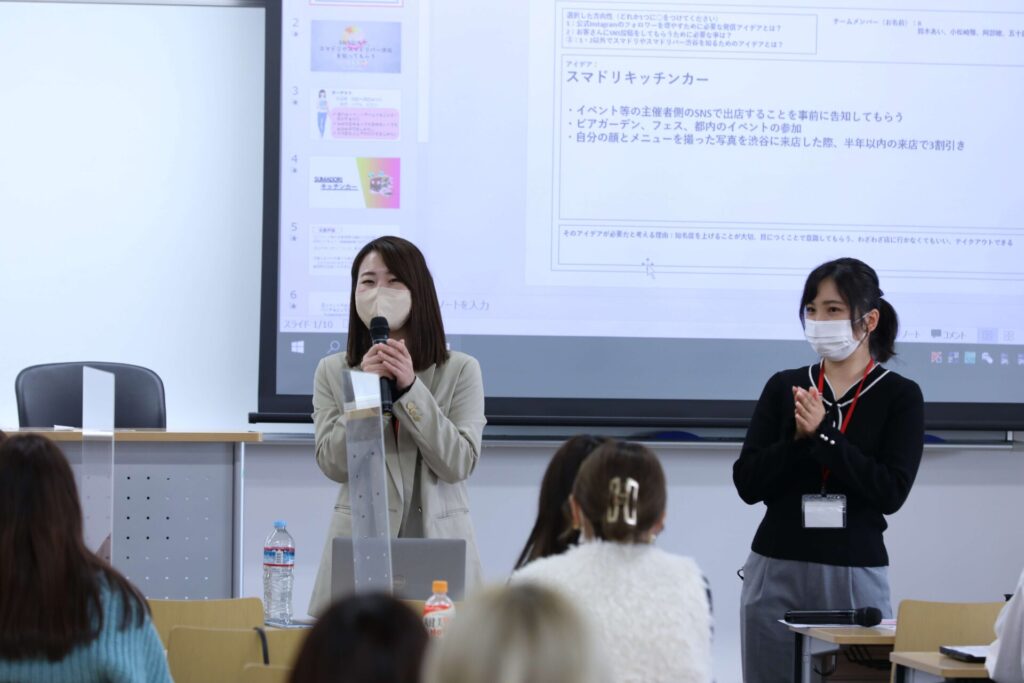

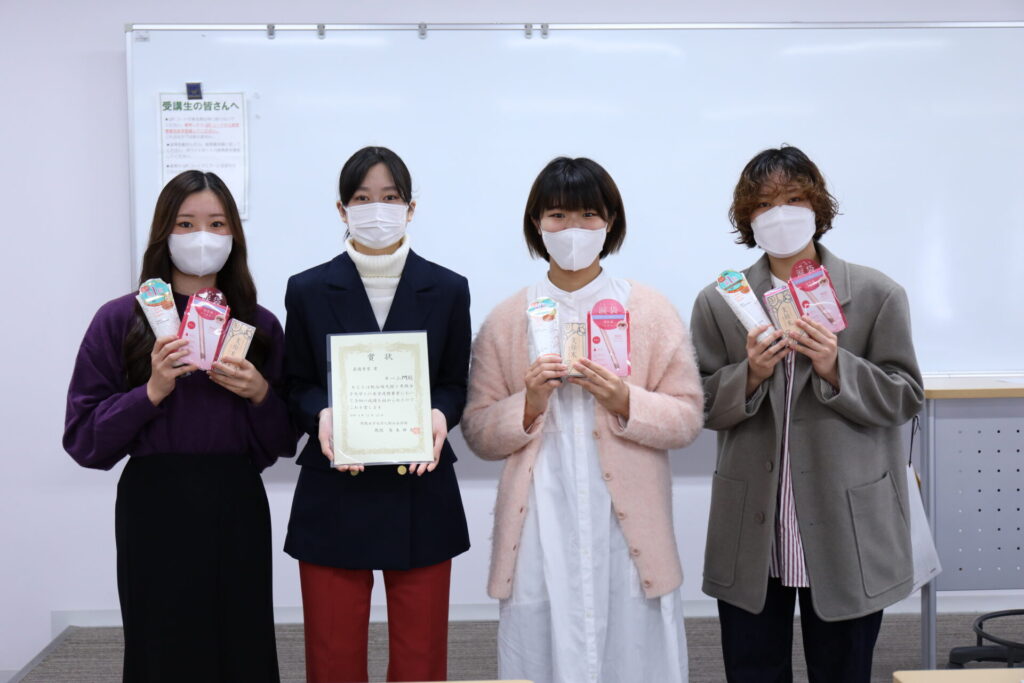

2週にわたったプレゼンも終了。

最後にこの日のロレアル パリ賞が発表されました。選ばれたのはLGBTQを取り上げた10班でした。

学生たちも各班に点数を付けており、後日学生間賞も決まります。

最後に菊池氏から総評をいただきました。

「マーケティングのことを考えてもらえればと思っての課題でしたが、どの発表もとても面白かったです。皆さんも、提示された悪い例のようにならないように頑張っていきましょう」とこれからの時代を生きる学生にエールを送りました。

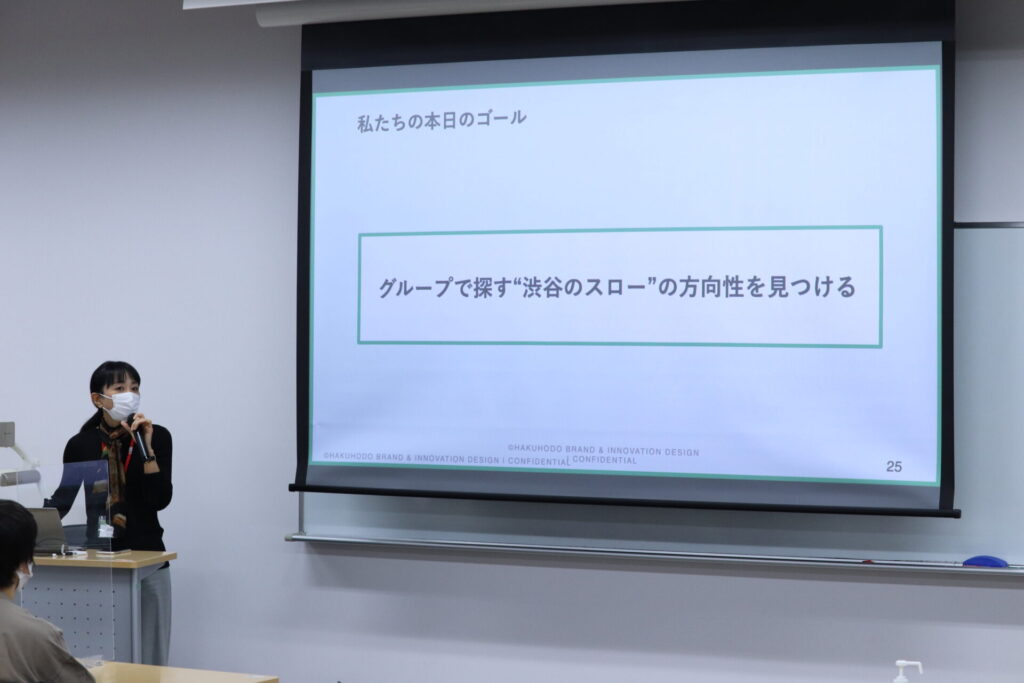

深澤教授の話

ロレアル・パリ様には、今年度、初めてご支援をいただきました。私自身も食物科学専攻のクラスを担当するのも初めてということで、テーマ設定に悩んでいたところ、ロレアル・パリ様とのご縁をいただき、素晴らしい内容を構築いただきました。まずは、Voice Up Japan様にご協力いただいたStand UPにフォーカスした講義をいただき、ジェンダーや平等、社会での活躍の話をいただきつつ、ストリートハラスメントについて学ばせていただきました。その後は、ロレアル・パリの菊池様、山下様にお越しいただき、ジェンダー論×マーケティングについて、昨今のinclusivityに焦点を当て、ジェンダーやセクシュアリティ、人種を意識したマーケティングについての講義とグループディスカッションそしてプレゼンテーションセッションに繋がる内容となりました。食物科学専攻の学生さんの学びとは、一見遠いようで、実際に取り組んでみると、かなり強い結びつきを発見出来たことも事実であり、大変貴重な学びの場となりました。ロレアル・パリ様には、この場を借りて心から感謝申し上げます。