自分のやりたいことへ再挑戦!「女性社会論b」の授業でOGによる特別講演が行われました。

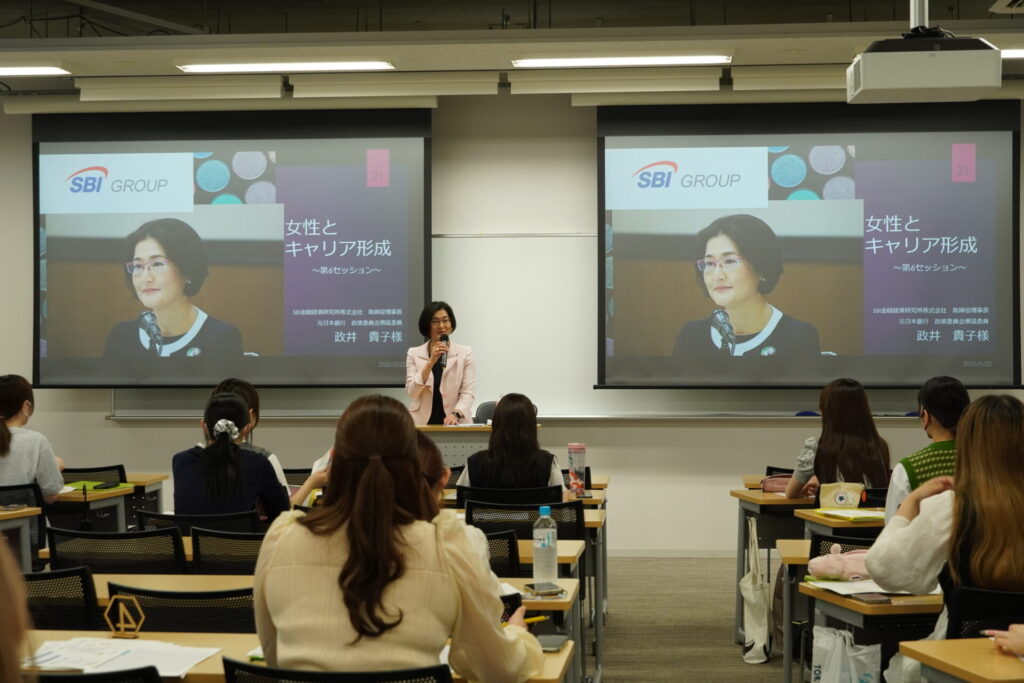

「女性社会論b」(担当:生活科学部現代生活学科 須賀 由紀子教授)の授業で、12月17日に本学の卒業生による講演が行われました。就職活動での苦労や女性が目的を持って働くことについて、先輩のリアルな声を直接聞ける貴重な機会となりました。学生たちも積極的に質問をしており、自身の将来や就活への理解を深めている様子でした。

卒業生のリアルな体験談

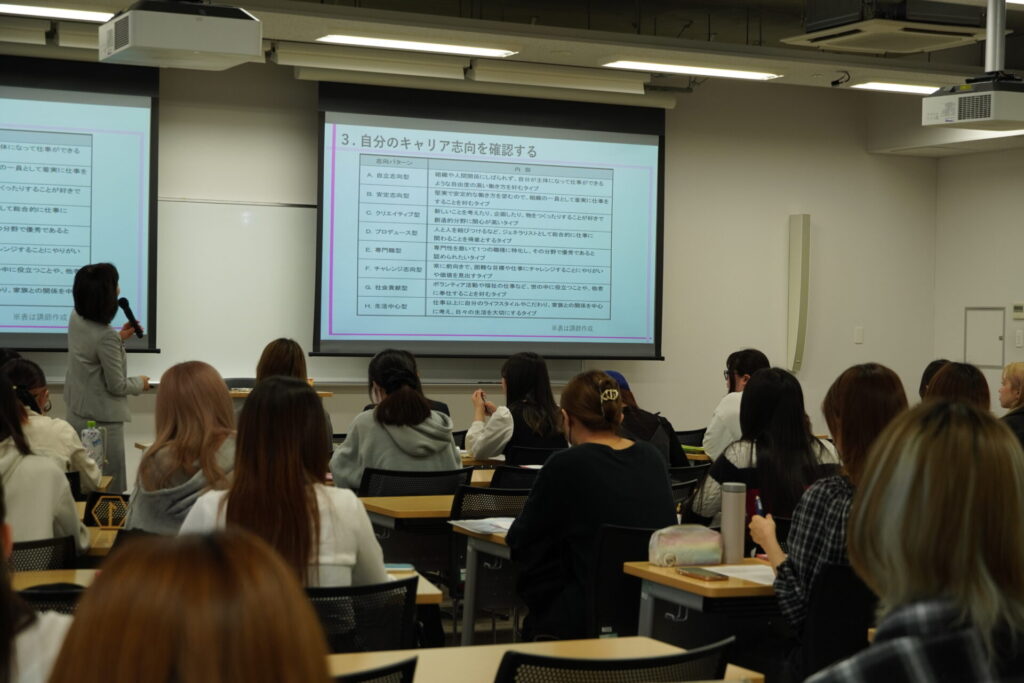

この授業では、これからの社会と女性の働き方について多角的に学びます。多様性が当たり前となる時代にどう暮らしていくか、女性の生活者意識を職場でどう活かすかが問われています。

その中で、直線的ではなく柔軟に人生を選んでいく「ライフシフト」の考え方が注目を集めています。

今回は卒業生の視点から、女性が働くことのリアルな体験談を伺います。

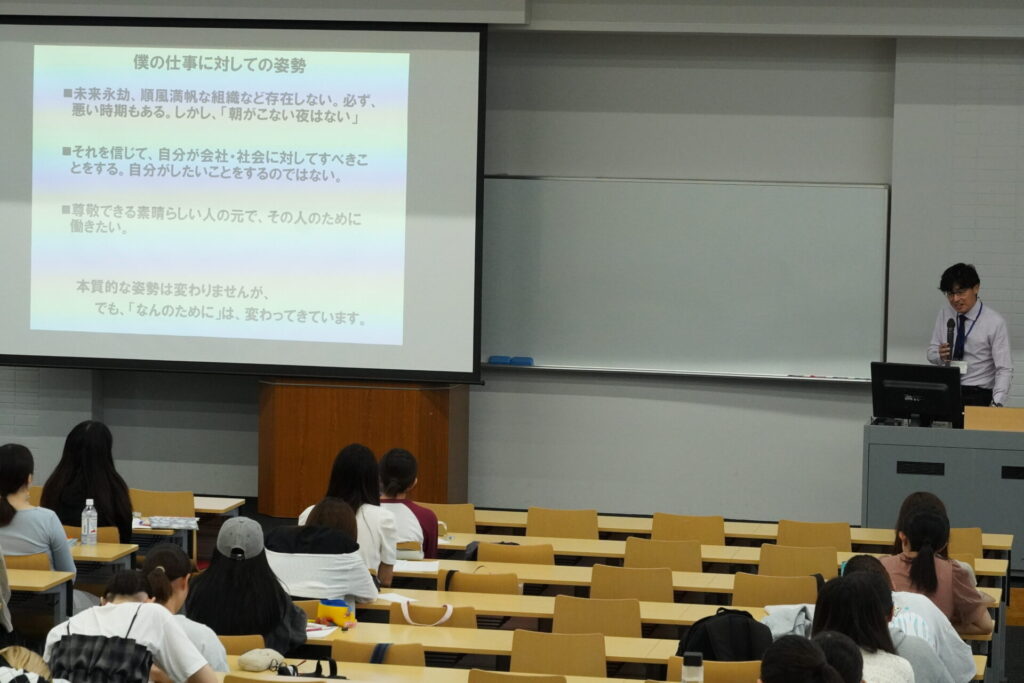

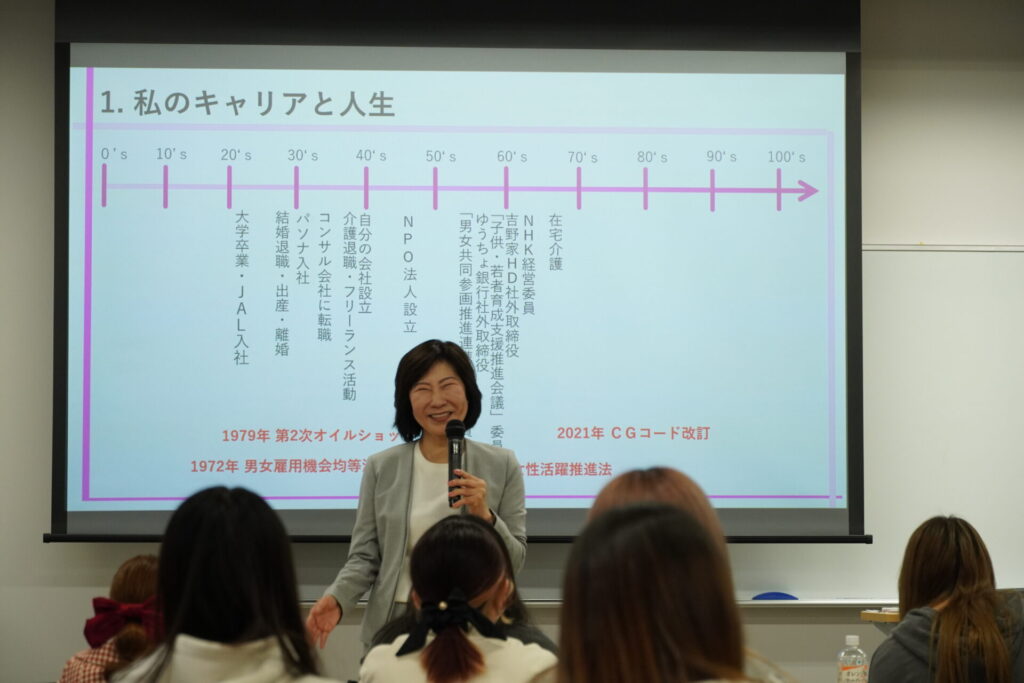

2024年卒の小林さんは須賀ゼミ出身。株式会社良品計画に就職し、埼玉県の店舗で勤務して2年目です。

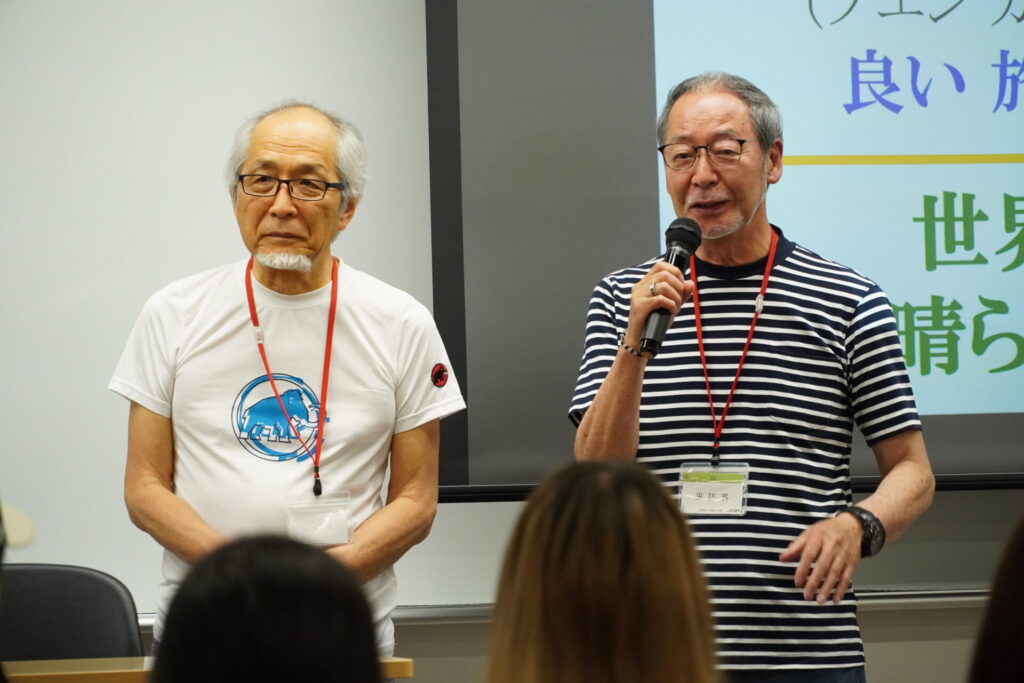

まずは小林さんから自己紹介がありました。

在学中はJ-STAFFに所属し、オープンキャンパスなどのイベント運営に力を入れていたと話しました。

就活はメディア業界に絞り、4年生の6月に制作会社から内定を得て一度は就活を終了しました。

しかし、なんと10月に内定を辞退。

再び就活を開始し、12月に良品計画から内定を得たと語りました。

悩みぬいた末に再度就活を決意

ここからは須賀先生がインタビュアーとなり、小林さんの経歴を深掘りしていきます。

「メディア業界に行きたいと思ったのはテレビが好きだったから。特に朝の情報番組が好きで興味がありました」と話します。

しかし、一度就活を終えた夏に1か月間アメリカへ語学研修に行ったことが、考えを大きく変えたと言います。

もともと海外に関心はあったものの、コロナ禍でなかなか留学の機会に恵まれなかった小林さん。念願の海外留学は「とにかく楽しかった」と振り返り、「やはり海外で働く仕事がしたい」と決意。

悩んだ末に内定を辞退し、再び就活に挑戦しました。

内定辞退については「相手企業にも驚かれ心配されたので、あまりおすすめはしません」と笑いを交えてコメント。それでも辞退を選んだ理由として「新卒で入社する会社は大切にしたいという思いがあった」と話します。

また、メディア業界は多忙で生活リズムが不規則になりやすいと聞き、自分には合わないと感じたことも一因だったそうです。

「皆さんはしっかり自己分析をして、企業を見るときは働き方まで確認してほしい」と、経験を踏まえて学生にアドバイスしました。

夢は海外で働くこと

再び就活を始めたときの心境について「やるしかないと思って頑張りました」と語ります。

先のことを不安に思う余裕もないほど真剣に取り組んだそうです。そうして出会ったのが良品計画でした。

入社を決めた理由は、海外展開が多いこと。海外拠点も多く「海外で働けるチャンスがあると思った」と話します。

また、無印良品は知名度が高く、人の生活に役立っている実感があることも魅力だったと言います。

現在はレジ業務をはじめ、売り場づくりやアルバイトのシフト作成、勤怠管理など幅広い業務を担当しています。

将来の目標は、やはり海外で働くこと。

そのために大型店での店長経験が推奨されているため、まずはそれを目標に頑張っていると話します。

「良品計画に入って後悔はありません。充実しています」と語り、再度就活に挑戦した選択を前向きに振り返っていました。

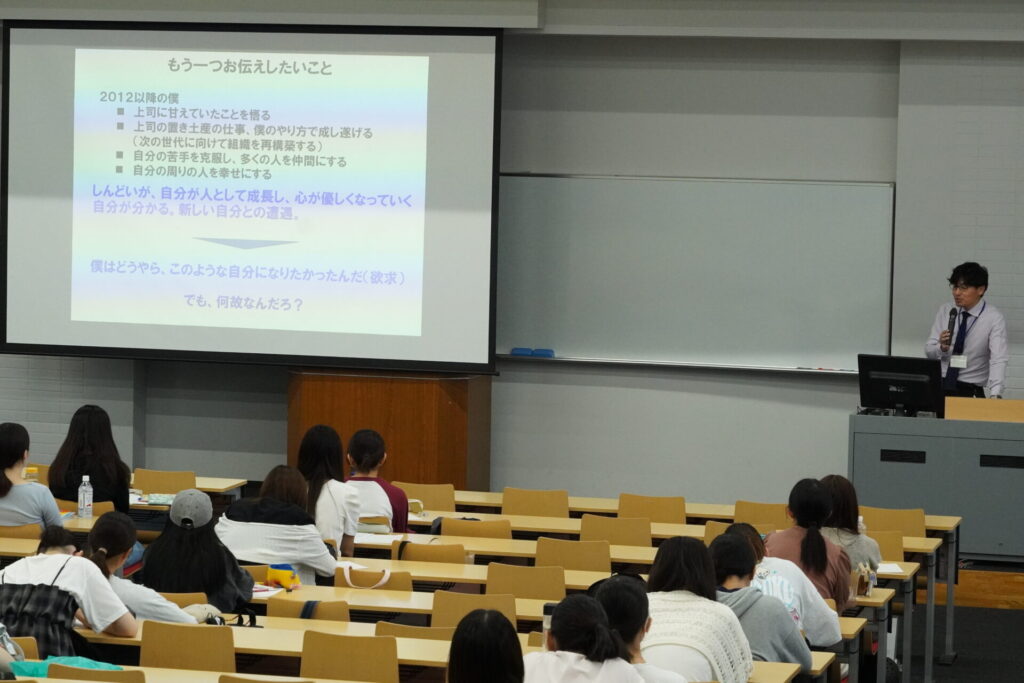

考えすぎず、まずは一歩踏み出して

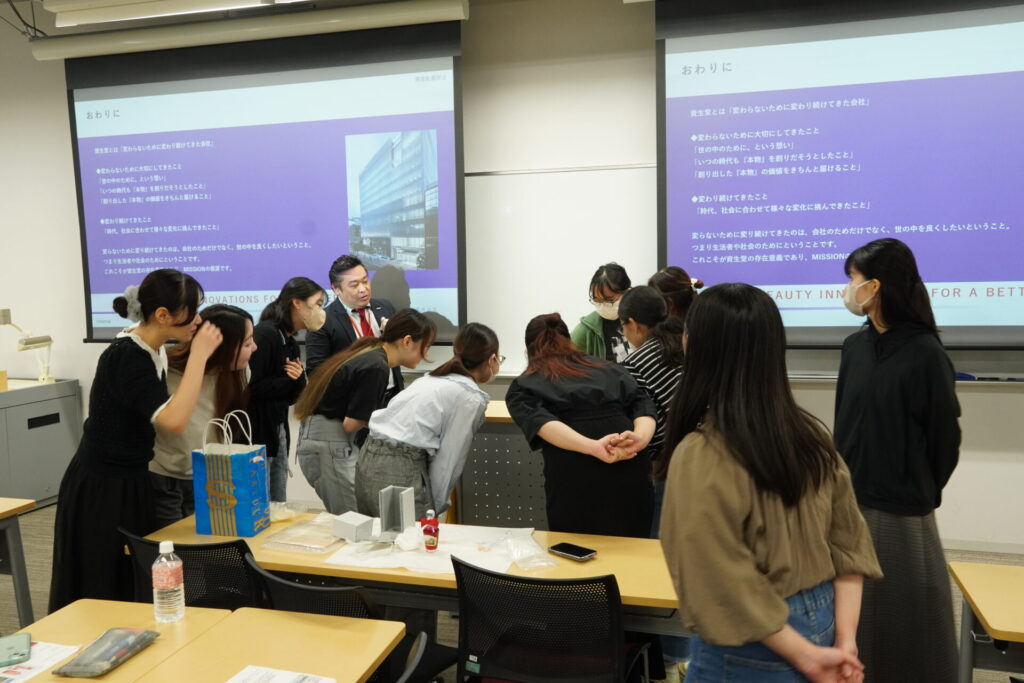

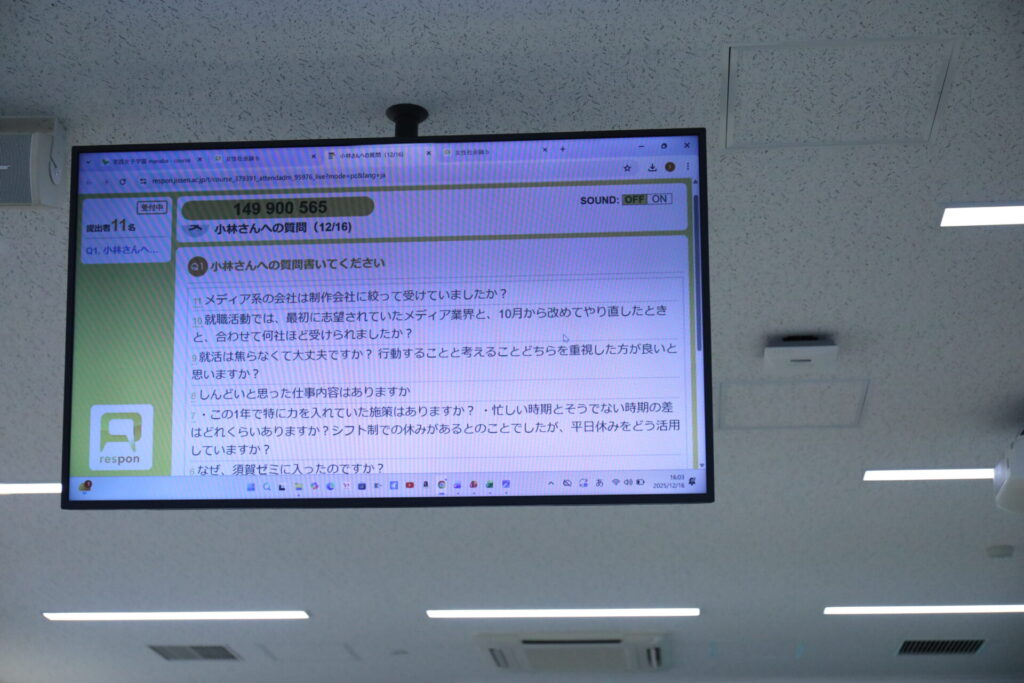

ここで学生たちからも質問を募集。

掲示板形式で集めた質問に、小林さんが回答されました。

「学生時代にやってよかったことは?」という問いには、「語学です。特に第二外国語などは触れる機会が限られ、社会に出てから学ぼうとするとハードルが高い。学生のうちに学べるのは大きいと思います」と答えました。

「就活では行動と熟考のどちらを優先すべきか」という質問には、「通年採用の企業も多く、あとからでもチャンスはあります。良品計画も通年採用でした。早く決めなきゃと焦る必要はないと思います。ただ、行動しないと始まらない。考えすぎて動けないより、まずは説明会に行くなど一歩踏み出すことが大切です」と自身の経験を交えて語りました。

ほかにも就活や現在の働き方について多くの質問が寄せられました。

小林さんは「みなさん就活に不安を感じているのだと思いました。でも私は就活が楽しかった。自分の話ってしっかり聞いてもらえることはなかなかない。でも面接で自分の話が出来るのは貴重な経験でした」と述べ、前向きに臨むことの大切さを伝えました。

学生たちにとって、就活や働く女性像がより身近になった講義となりました。

担当教員からのメッセージ

「お話いただいた100分間とても有意義な時間でした」「実際に働くイメージを掴むことができた。大学時代の経験をきっかけに自分の世界を広げ、その経験を就職活動にも結びつけていた点が印象的」「自分の考えに従い自分の選択に責任を持ち、納得のいく後悔のない道を選ぶ姿勢から強い刺激を受けた」――身近な卒業生の話は、学生たちの心を捉え、講義後の学生からのコメントは、満足感溢れるものでした。自分で実際に見て、触れて、考えたことを大切に、自分の向かいたい方向を持ちながらしなやかに自分らしく生きるという小林さんのお話は、本学科卒業生の姿として誇らしく感じます。学生からの質問にも一問一答、考えながら丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。在学生の皆さんにも、ぜひ学生時代に様々な体験をして、自分を広げてほしいと思います。