Z世代の会員を増やすには?「キャリアデザイン」の授業でオリエンタルランドとの特別コラボが行われ学生たちはプレゼンテーションに臨みました。

3年生対象の大学共通教育科目「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、7月2日に株式会社オリエンタルランドの横山政司氏をお迎えしたコラボセッションが行われました。マーケティング開発部長の横山氏の部下になり、学生たちは課題に挑戦。9班に分かれグループワークを行い、若者がディズニー公式ファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」の会員になる施策を約1か月かけて考えます。この日の最終プレゼンテーションで、想いのこもった提案が発表されました。

若者はどうしてファンクラブに入る?

この日はファンダフル・ディズニー担当のマネージャーである東氏も来校。まさに上司に提案するプレゼンテーションの状況となり緊張感も高まりました。

最初の発表は1班から。

Z世代がよく見るSNSにはファンダフル・ディズニーの情報が少なく、フィルターバブル現象により、積極的に検索しない限り情報を得られないことを指摘。

そこでZ世代が魅力に感じる特典を付けることを提案しました。予約確保できる権利のほか、会員限定のイベントやパーティを開催。その様子をSNSへ投稿することで、拡散も促します。

横山氏からは「フィルターバブルへの着眼点は良いですね」とコメントがありました。

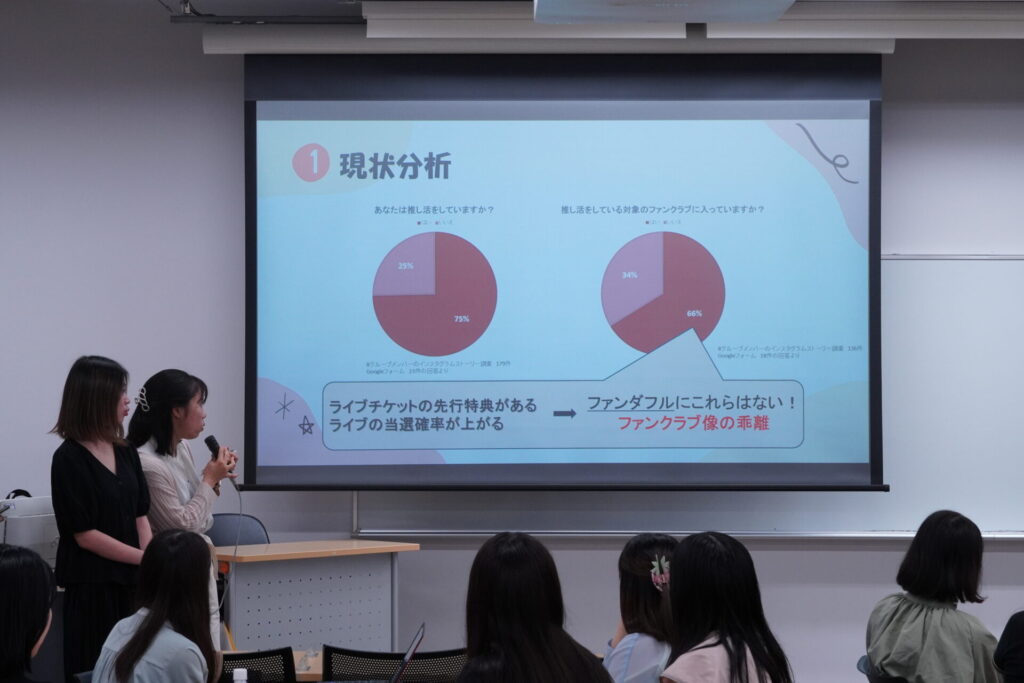

次の8班は、なぜファンクラブに入るのかを調査。

先行特典やライブの当選確率が上がるからという人が多く、チケット争いには手段をいとわないという実態をつかみました。

そこで、ディズニー以外のアイドルやアーティストなど多くのファンを持つ「推し」のショーを、ファンダフル・ディズニー会員限定で行うことを提案しました。

キャスト体験や限定フードで訴求する

2班は体験価値を重視。

会員限定でパーク内外の清掃を担当するカストーディアルキャスト体験を考えました。SNSのショート動画などで宣伝し、口コミ増加を見込みます。

横山氏はターゲットがSNSでどう広告を見つけるか質問。

学生たちは「若者たちは、年1回はディズニーに行きたいと思っている。行こうと思う時期に情報を検索するため、そのときに見ると思います」と回答しました。

9班は季節ごとの限定フードに着目し、人気のあったメニューを会員限定で復刻することを提案しました。

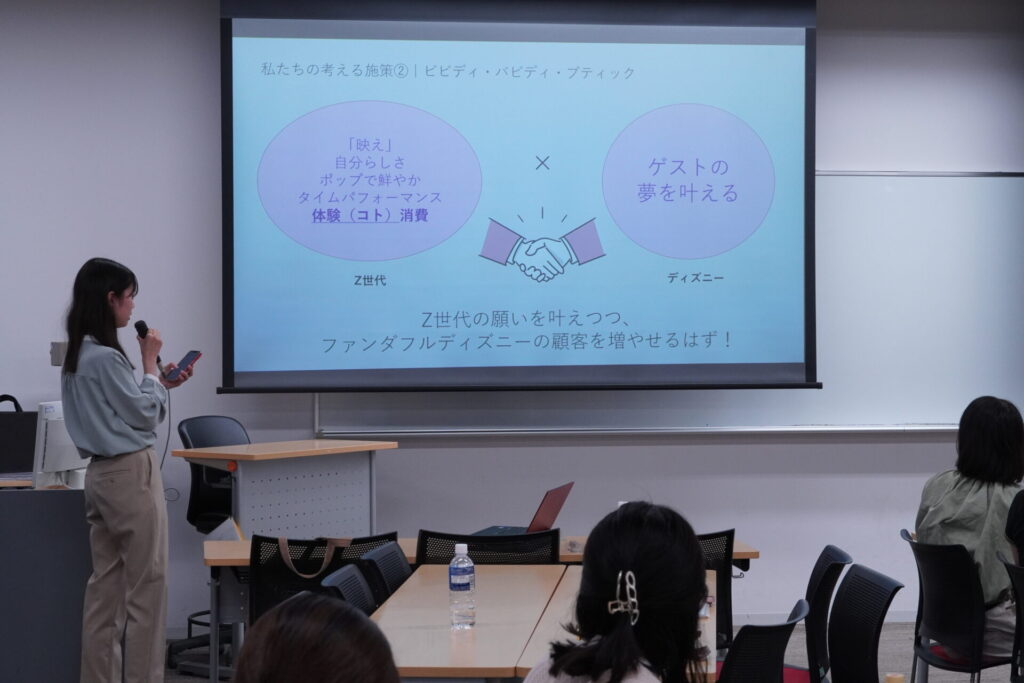

7班は、Z世代は映え思考であることに注目して、プロのカメラマンに写真を撮ってもらえるディズニーフォトサービスを挙げました。

さらに会報にランダムトレーディングカードを付けることを提案。

トレーディングカードは若者に人気であり、スマホケースに挟むことが流行っていることを伝えました。

次の4班はパーク内で使う東京ディズニーリゾート・アプリに広告を展開することを提案しました。

待ち時間などにアプリを開くことで目に付き認知度向上を目指します。

また、会員が友人を紹介するとアトラクションの優待券をもらえる案を出しました。

横山氏が「東京ディズニーリゾート・アプリはパークで楽しむためのアプリなので、なかなか広告は難しい」と内情を伝えるなど、本物さながらのフィードバックもありました。

グッズのサブスクや限定イベントで惹き付ける!

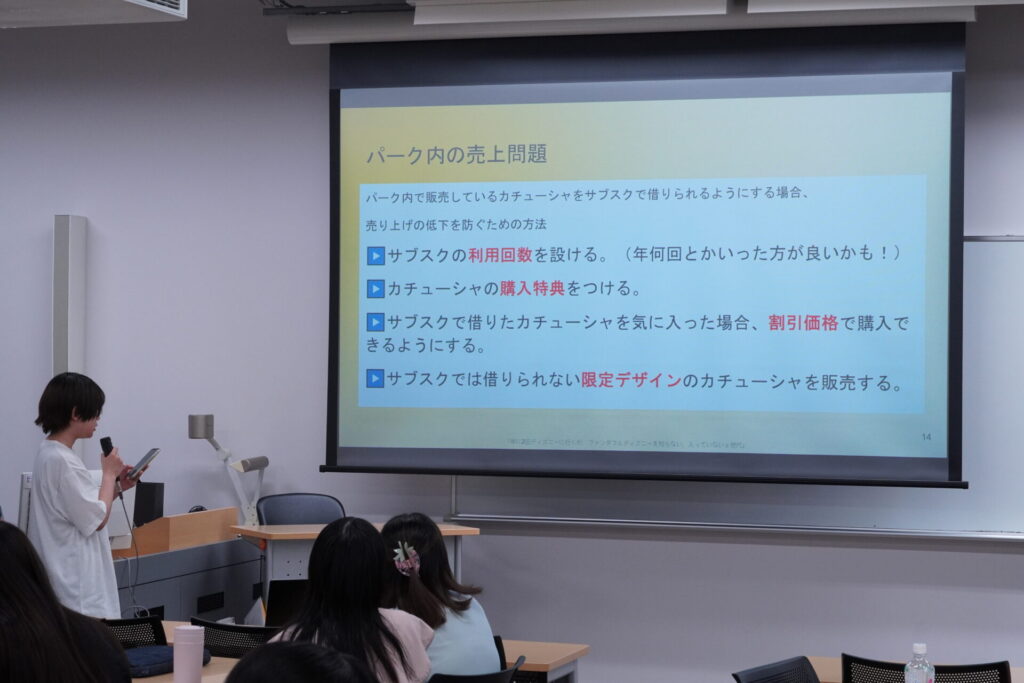

3班は若者に人気のカチューシャにクローズアップ。

会員限定のサブスクリプション制を導入し、入園したときに借りられるシステムを提案しました。

「問題になっているグッズの転売対策にもなる」と強調。さらにファンダフル・ディズニー専用アプリを立ち上げ、ファン同士の交流の場を作る案を出しました。

横山氏からも「サブスクは面白いですね」と感嘆の声が聞かれました。

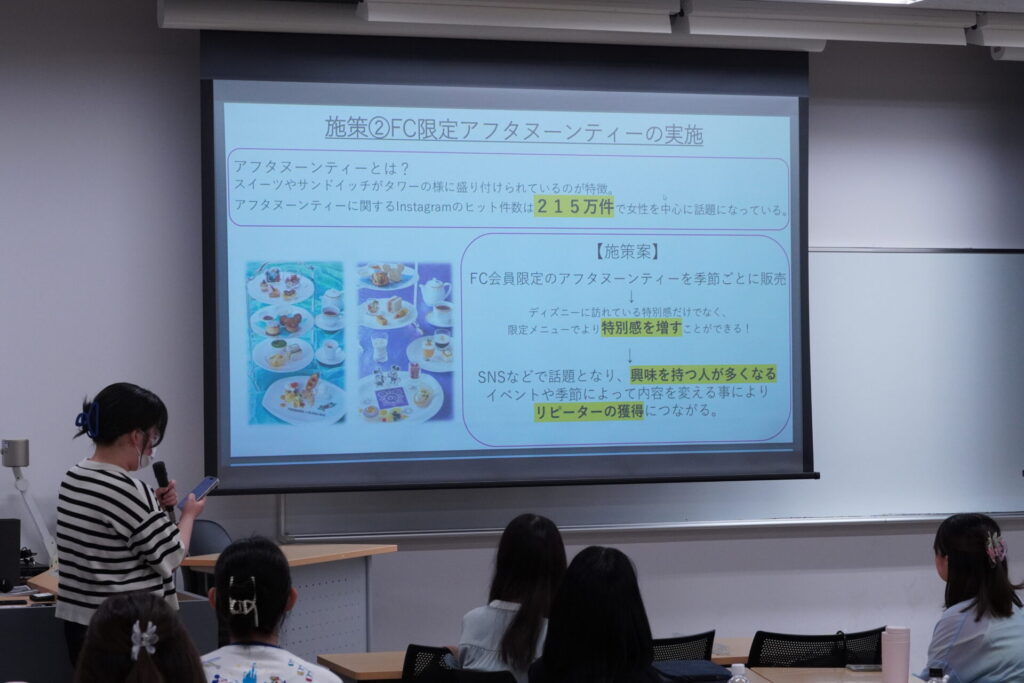

5班は若い女性に人気のアフタヌーンティーを会員限定で行うことをプレゼンしました。

SNSで「#アフタヌーンティー」というタグの投稿が多いことを説明し、ディズニーキャラクターをイメージしたメニューを出すことを提案。

SNSに投稿してもらうことで拡散に期待するとしました。

最後は6班です。

若者がパークに行く目的をアンケート調査。

アトラクションに乗ることが目的の人が多いことを説明し、アトラクションの優待券の販売を提案しました。

優秀賞には表彰も

全班の発表が終わると、横山氏と東氏が話し合い、2チームの受賞を決定されました。

準優勝は2班でした。

「知名度を上げる施策が良かった」と横山氏からコメントがありました。

そして優秀賞は7班。

学生からは「最初は全く違う案を考えていてうまくいかず不安でしたが、何が欲しいか考えてトレーディングカードで全員一致して頑張れた。結果につながってよかったです」と感想がありました。

横山氏からも「トレーディングカードは、なかなか自分たちからは出ない切り口。このまま採用とはいかないが、確かに可能性はあると思いました」と評価を頂きました。

2チームには商品としてディズニーのグッズをいただき、学生たちからは笑顔がこぼれていました。

企画を考えるにはストーリーが大切

授業の最後には、東氏、横山氏から総評も頂きました。

東氏からは「いくつか私たちが検討している案もあり、認知率などの数字なども私たちの認識と合っていました」と評価が。

その上で、広告費に見合うか、より効果的にどうやってロイヤリティにつなげるかという「労力対効果」の視点は少し足りなかったと指摘。

また、体験サービスが多く提案されたことに触れ、「遠方にも住む会員に体験を届けるというのは難しいんです。グッズは全員に届けられる」と難しさを伝えました。

「さらに施策を考えるのは楽しいですが、それをやる必然性やストーリーが、仕事の上で重要です」と企画を考える根底の考えを伝えました。

横山氏も「ストーリーをつなげること、顧客の立場に徹底的に立つことが、なるほどという説得力につながります」と話しました。

全班に共通していた調査結果として、若者のファンダフル・ディズニーの知名度が低いこと、入会しようと思うまでの魅力が少ないことが挙げられていました。

「ここまで認知度が低い、魅力がないと言われ続けることもなかなかない」と笑いを交えながら横山氏は言います。

「まだまだ課題があるんだなと分かりました」と話し、「みなさんお疲れさまでした」と学生の頑張りをねぎらいました。

担当教員からのメッセージ

今年も、学生にとって極めて関心の高いオリエンタルランド社との連携授業が行われました。本年度は、昨年以上にリアルなテーマを出題いただき、学生にとってのハードルは相当上がったものの、深く企業や、仕事のことを考察する時間となりました。

横山様には、中間段階でのフィードバックを含め、プレゼンテーション当日まで、ご丁寧に、しかも社会人レベルでのアドバイスをいただき、学生にとっては、仕事の厳しさも学ばせていただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。就職活動を目前に控えた学生にとって、働くこととは、仕事とは、そして企業とは、一人一人が自らと向き合い、どこまで深く考えられるかが重要であることに気づいて貰えればと考えています。横山様、東様には、改めて感謝申し上げます。