「やさしい日本語」を使って伝えよう。「日本語教育入門b」の授業で東日本旅客鉄道株式会社の特別講義が行われました。

5月27日に「日本語教育入門b」(担当:国際学部国際学科 大塚みさ教授)で、東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)との特別コラボ授業が行われました。外国人にも分かってもらえる「やさしい日本語」について、楽しいトークで盛り上げながら実践的に教えてくださいました。

多くのひとが利用するJR東日本

最初に登壇されたのは平山秀人氏。2021年にJR東日本に入社されました。次に挨拶された伊藤暉氏は2015年入社です。

お二人とも、電車の車内放送やドアの開閉などを主に担当する車掌です。

JR東日本は、北は青森県から南は静岡県までの広い範囲の路線を担う、まさに日本の大動脈です。

昨今は、電車の輸送業務のほかIT部門、生活サービスの仕事も行っており、「街づくりや介護の仕事を行う部門もあるんですよ。」と平山氏が明るく説明されました。

お二人が所属している我孫子乗務ユニットは、常磐快速線の品川駅から茨城県の取手駅までなどが乗務範囲です。

「都会の高層ビルから、だんだんと田園風景が広がり癒されています。」と冗談交じりで話されました。

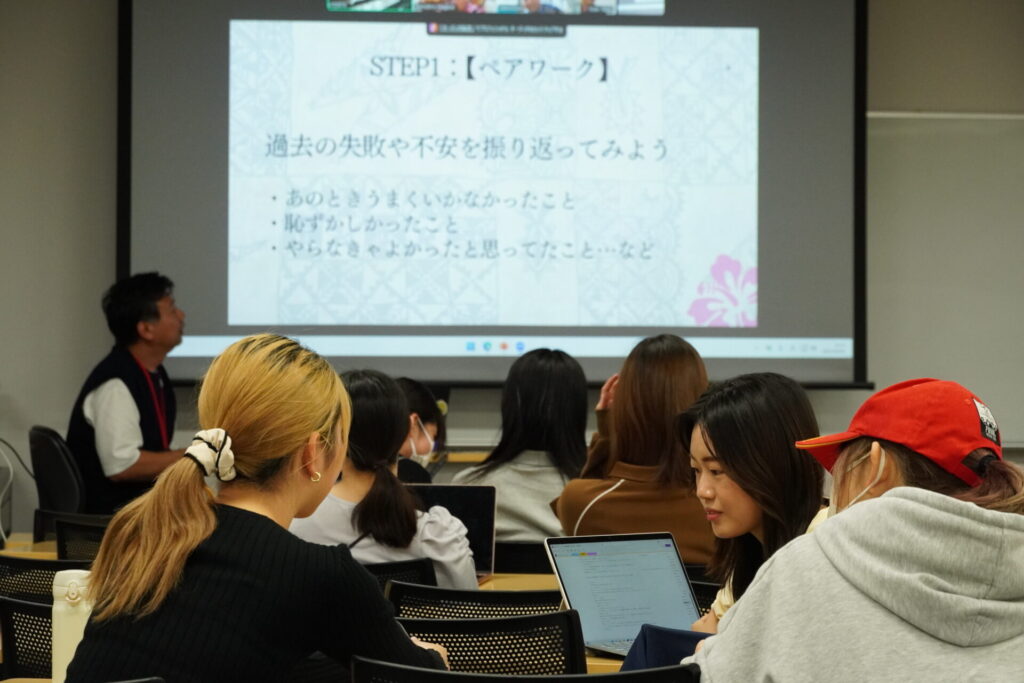

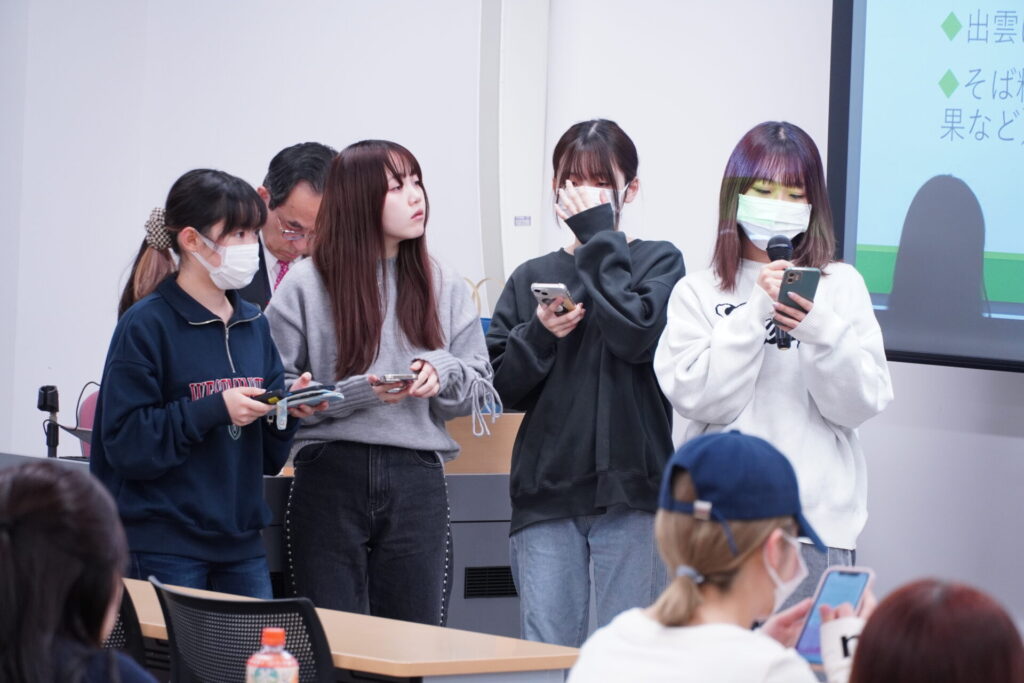

「まずはアイスブレイクをしましょう。」と伊藤氏が取り出したのはカードゲーム。学生たちは班に分かれ、先生方も参加してのゲームが始まりました。

出されたテーマに沿って、配られたカードの数字を表現するものを考えます。上手くいって喜んだり、外れて笑ったりと学生たちも楽しそうに参加していました。

ひとしきり盛り上がったところで、伊藤氏が「皆さん、どうでしたか。」と語り掛けました。

「同じ日本人でも世代や性別などによって感覚は違います。文化や言語が違う在留外国人のお客さまや海外からのお客さまに情報を伝えるのはさらに難しい。」と話し、今回のテーマである「やさしい日本語」について考える講義が始まりました。

どう言ったら伝わる?

ここからは、実際に電車で使われるアナウンスを使ってのグループワークです。

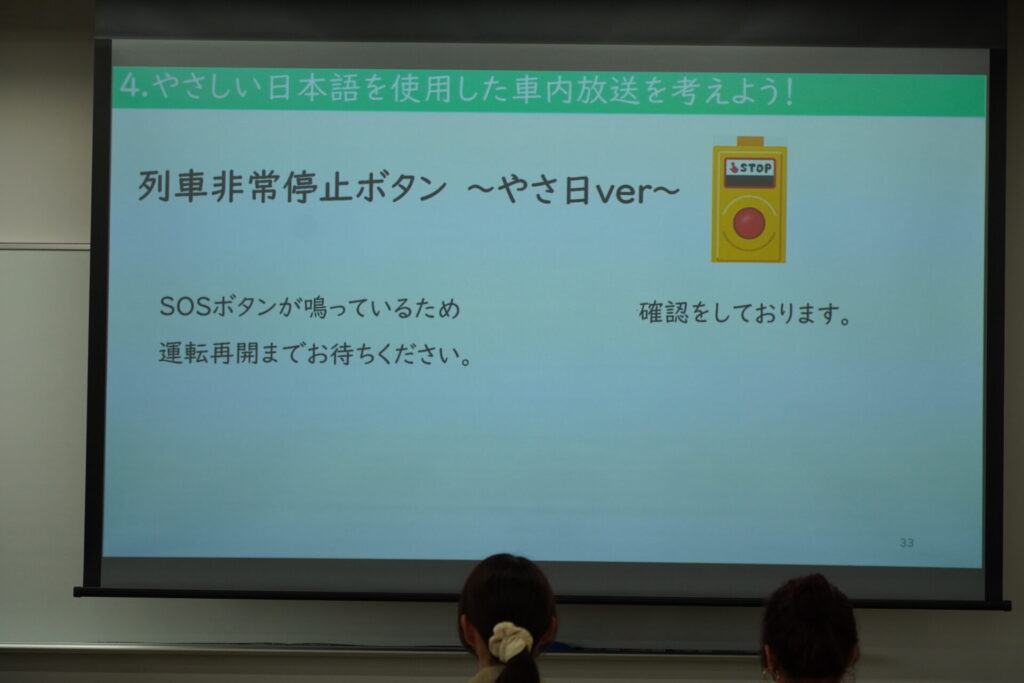

最初に出たお題は「列車非常停止ボタンが押されているため安全確認をしております。運転再開までお待ちください。これを皆さんでやさしい日本語の放送文に変えてみましょう。」と平山氏。

学生たちは「それいいね。」など相談しつつ文を作り上げました。

例えば「電車を止めるためのボタンが押されました。安全か見ています。動くまでお待ちください。」という案です。

平山氏は「すごく分かりやすくて、良いですね。」と感心した様子で拍手を送りました。

我孫子乗務ユニットでは、「SOSボタンが鳴っているため、チェックしています。電車が動くまで待ってください。」と伝えているとのこと。「SOS」や「チェック」などのカタカナ言葉を使うことで伝わりやすくなると話します。

ただ、「やさしい日本語には正解がありません。」と平山氏。

「皆さんが考えた文の方が伝わりやすいということもあると思います。大事なのは相手が本当に理解しているかです。相手を思いやり、どうしたら伝わるか考えることが大切です。」と語り、「私たちも大変勉強になりました。皆さんの案も今後取り入れていきます。」と話されました。

やさしい日本語を必要としている人はいる!

伊藤氏は我孫子ユニットの所属になる前は、秋葉原駅の改札で勤務していました。観光地として名高い土地柄のため、海外からのお客さまも多かったと言います。

特にアジアからの観光客は、英語も通じないことが多く苦労したそうです。

そんなとき、テレビでやさしい日本語を使ったニュース番組を偶然発見し「これは使えるのではと思った。」と話しました。

我孫子常務ユニットに異動になってから早速、上司などに提案してみるも「前例がない。」と難色を示されてしまいます。

「しかし、やさしい日本語を必要としている人がいるという確信がありました。」と伊藤氏。

社員たちで研修をし、車内放送にやさしい日本語を取り入れ、お客さまへポスターや車内アナウンスでお知らせし、理解を求めたところ、SNSなどで好意的に拡散され知れ渡ったと言います。

「実際に伝わるのか、さまざまな国から来ている留学生たちに協力してもらい意見交換を行い、毎月車掌たちで研修をしています」と話しました。

鉄道マナーを伝えるには?

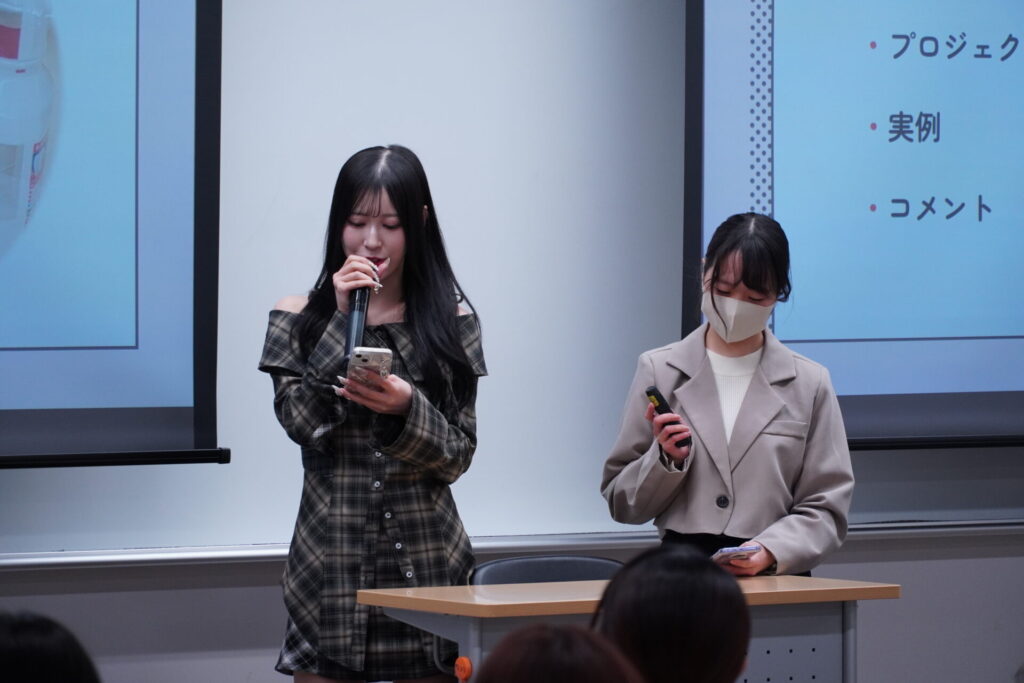

次に登壇したのは、JR東日本サービスクリエーションの山田晃子氏。普通列車グリーン車のアテンダントです。

グリーン車では車内販売や乗り換え案内、チケットの確認など直接乗客と話す場面が多々あります。

「グリーン車には海外からのお客さまも多く、国籍や年齢もさまざまです。」と山田氏。

「今までは細かく決まった応対マニュアルに沿って対応していましたが、やさしい日本語を柔軟に使うことが増えています。」と話します。

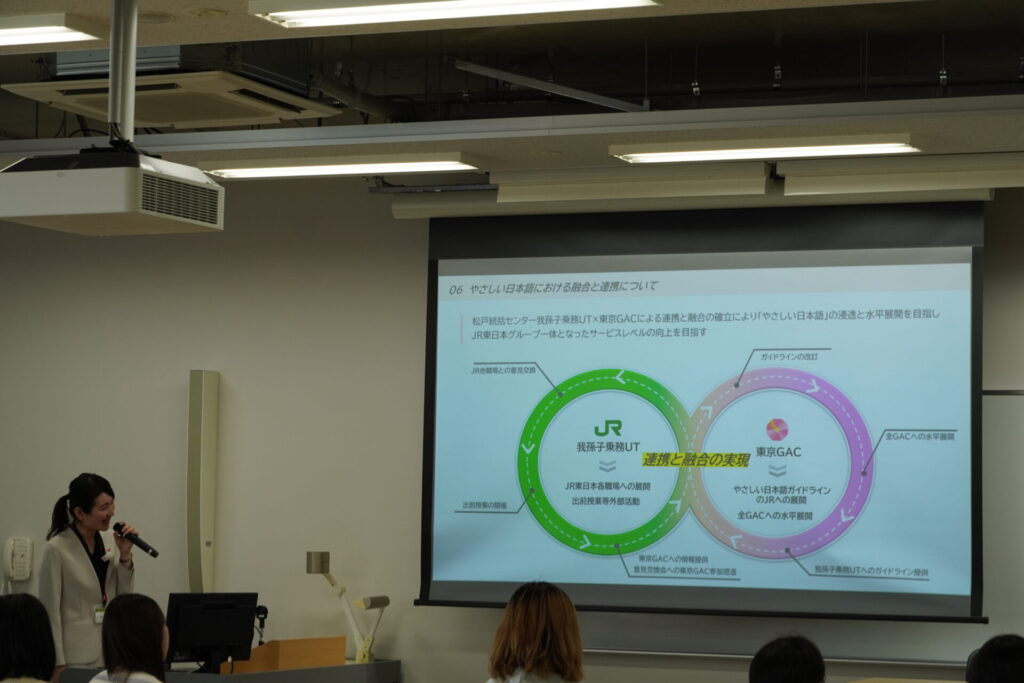

やさしい日本語のガイドラインも作成し、JR東日本グループ全体として活動が広がっていると語って下さいました。

最後に平山氏が再度登壇。次回への課題を発表されました。

課題は「鉄道マナーを海外からのお客さまや在留外国人にどのように伝えるか?」。ポスター案と、車内放送文を考えるというものです。

平山氏は「駅を利用するとき、電車に乗るとき、さまざまなマナーがあります。その中からいくつか選び、やさしい日本語を用いてどのように伝えるか考えて下さい。皆さんの発表を楽しみにしています。」と期待を寄せました。

学生たちはグループワークを行い、1ヶ月後にプレゼンテーションに臨みます。

担当教員からのメッセージ

我孫子乗務ユニットの方々のユニークな自己紹介、そして大いに盛り上がったアイスブレイクのおかげで、学生たちの表情も緩み、テンポよく授業が進められました。いつも以上に活性化したグループワークでは、学生の視点から多様な意見が出されました。

東京グリーンアテンダントセンターの方からのグリーン車での取り組みのお話しには、大きくうなずきながらメモを取る学生の姿が見られました。

受講生からは、「日本人も外国人もみんなが安心して電車を利用するためには、誰もが理解できるように情報発信することが大切だとわかった」「在留外国人の方や外国人観光客の方が増加している今、もっとこの取り組みが広がることで、誰もが平等に情報を得られるようになることが望ましい」といった感想が届きました。

次回の発表会に向けて、各グループが協働してアイディアを練っています。

貴重な学びの場を与えてくださったみなさまに、心から感謝申し上げます。