これからの時代の新しい住まいとは?旭化成ホームズとのコラボ授業が行われ学生たちがプレゼンテーションに臨みました。

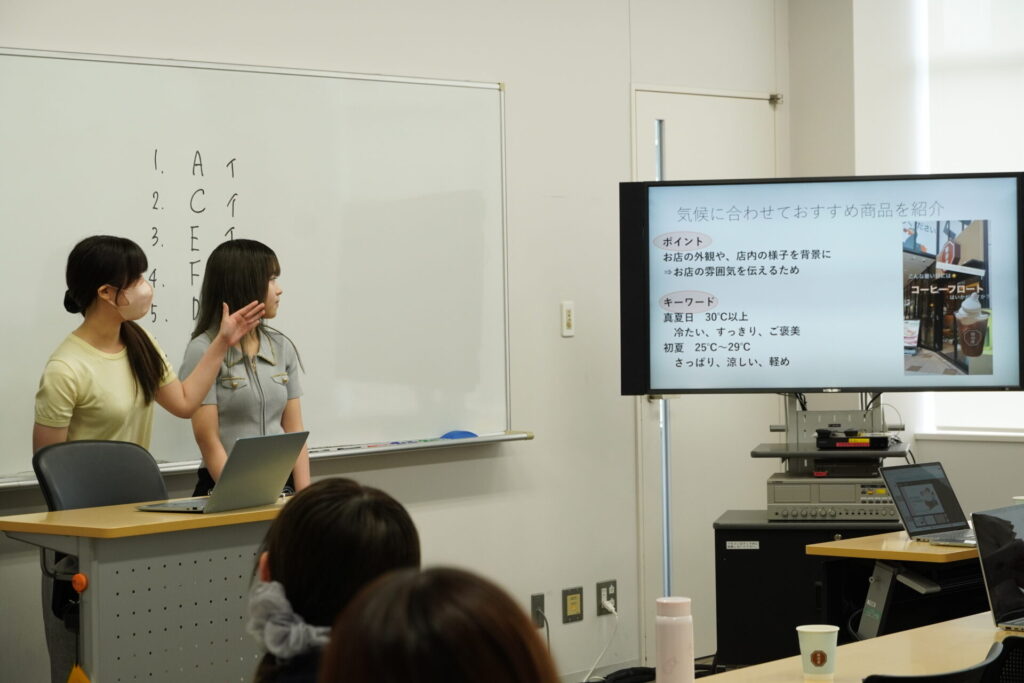

11月17日に、人間社会学科 原田謙教授の授業で、旭化成ホームズ株式会社との特別コラボが行われました。この日は、企業から9月に出されていた課題に対するプレゼンテーション。学生たちは、これからの時代に求められる住宅のアイデアを1ヵ月かけて準備をしてきました。企業の皆さまを前に堂々と成果を発揮していました。

共働きやコロナ禍で住まいはどう変わった?

授業の冒頭、旭化成ホームズの河合慎一郎氏が登壇し、「今日をとても楽しみにしてきました」と学生に声を掛けました。

今回のテーマは「新しい住宅のサービス・商品の企画」です。河合氏は「資料も力作ぞろいで、どんな発表になるのか楽しみです」と期待を寄せました。

プレゼン前には学生からの質問に回答する場面も。

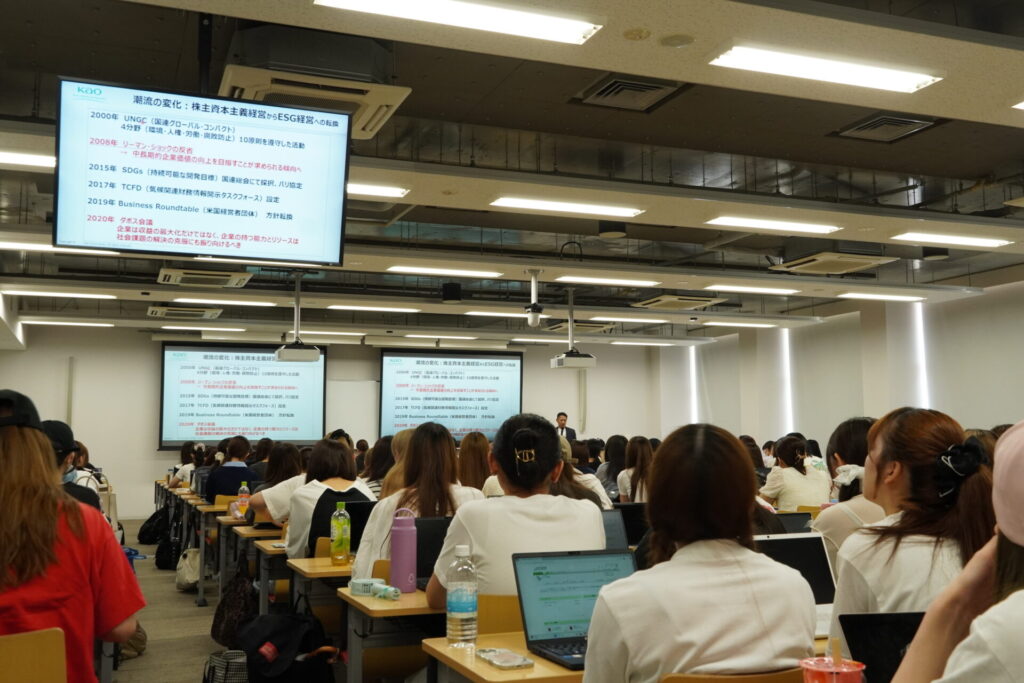

「共働きが増える中、コロナ禍以降は家にいる時間と外出時間のどちらが増えているのか?」という問いに、河合氏は図を示しながら、都市部ではテレワークが増えた一方、地方はエッセンシャルワーカーや製造業が多く大きな変化はないと説明。

家での過ごし方も年代で異なることを丁寧に解説されました。

暮らしの中にトキメキを

つながる空間、つながる笑顔

次の班は、子どもが欲しいものの経済的不安を抱える若い夫婦に着目。

収納を増やした賃貸型ワンルームマンションを提案しました。目玉は、子どもが生まれると家賃が5%下がる仕組みです。

子ども用品店と提携したアプリで、服などを割引購入できる工夫も用意しました。見守りカメラの貸し出しもあり、「ここに住めば子育てに必要なものがそろう」ことを売りにします。

宣伝はYouTubeやTikTokなどで行い、インフルエンサーに実際に住んでもらってリアルな生活を発信。

おすすめのインフルエンサーも具体的に選定し、「経済的自立を支えることで、安心してライフイベントを迎えられる」と締めくくりました。

河合氏は「少子化という社会課題への着眼が良い。モノでなくコト提案なのもとても良いです。家賃が下がった分を誰が負担するのか、例えば企業スポンサーの活用など、さらに踏み込むともっと良くなる」と講評しました。

住むを楽しむ!

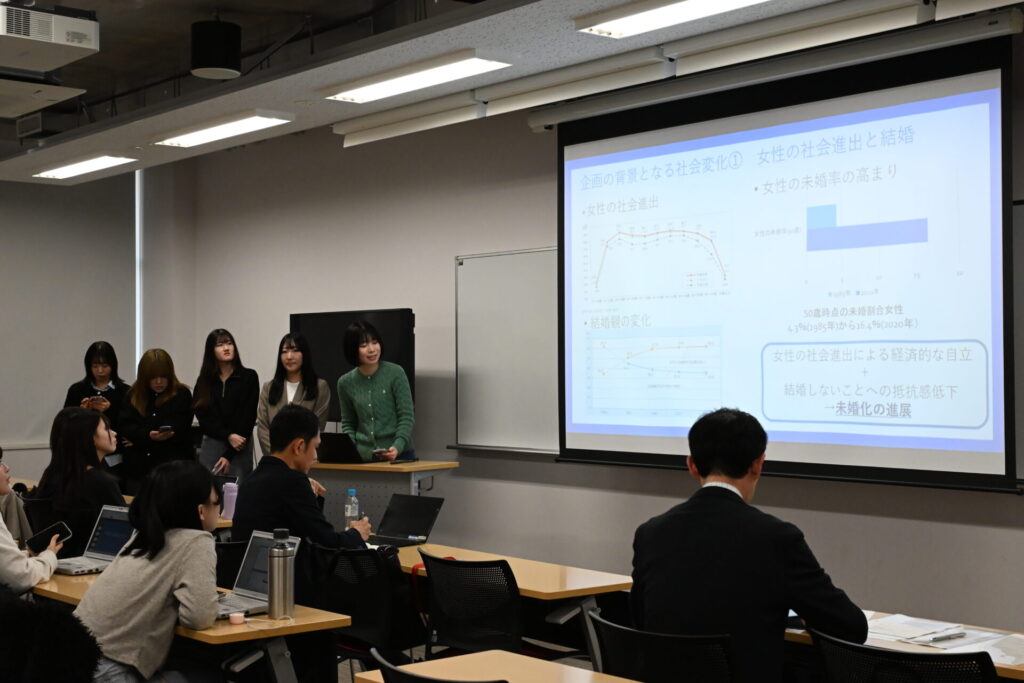

続いての班は、結婚を選択せず経済的に自立する女性が増えている点に注目しました。

単身女性は自由な反面、孤独を感じやすいという調査結果から、ゆるやかなつながりを生む共有スペース付き賃貸住宅を提案。

旭化成ホームズの都心向け女性専用共有賃貸「NEW SAFOLE」に、居住者が自由に使えるスペースをさらに拡充する案をまとめました。ジムや共有キッチン、ラウンジなどほどよい距離感で交流できる設備を想定しました。

シェアハウスより個室のプライバシーが確保される安心感を訴求します。

河合氏は「ターゲット設定が良い。シェアハウスとの差別化も明確にしているのも良かった」と評価。

鈴木氏も「入居者同士が交流できるイベントや特典があるとさらに良い」とコメントしました。

へーベルセラヴィ~人生をこの家で~

最後の班は、50代以降のアクティブシニア向けマンションを提案しました。買い物を自分でしたい層に向け、防犯と移動支援を強みにします。

エントランスの荷物置き台や電動車を使った移動支援、グリーンスローモビリティなどのサービスを用意。「へーベルセラヴィ」はフランス語の「それが人生だ!」から命名し、追加料金なしで、自分で動きたい人に訴求します。

河合氏は「命名がキャッチーで良い。健康と移動という課題設定も現実的。ただ50代はまだ若いのでもう少し上の層が良い」と講評。

下畝氏も「名前は企画部に提案します」と評価し、「アクティブシニアの自分で動きたい思いをどう叶えるか考えてみましょう」と述べました。

今後に活きるプレゼンテーション

全発表を終え、河合氏が総評として「レベルが高く驚きました」と述べました。

「各チーム社会変化を踏まえて課題設定していた点が良かった。高齢化、少子化、孤独、推し活など、皆さんの思いが反映されていた」と評価しました。

また「皆さんが全員住まいの仕事に就くとは限りません。今回は家を例に誰にどんな価値を届けるかを考えましたが、これは社会に出てからどんな立場でもどんな職業でも、必ず役立つ視点です」と授業の意義を伝えました。

学生からも「他班の調べ方が学びになった」「仲間の意見を集め良い発表ができたので今後に活かしたい」との声が上がり、充実した表情で授業は締めくくられました。

担当教員からのメッセージ

3、4年のゼミ生は「都市と地域の社会学」と「ライフスタイルの社会学」というテーマに基づいてオリジナル報告を実施してきました。今回は、9月のキックオフ時に頂戴した課題に対して、ヘーベルハウス/へーベルメゾンの取り組みをふまえながら、学生らしい提案を考えてくれました。住宅を事例に、これからのビジネスや社会デザインを考えるという本学部らしいPBLだったと思います。

旭化成ホームズ株式会社の皆様からは、学生の発表に対して大変丁寧なフィードバックを頂戴しました。お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。