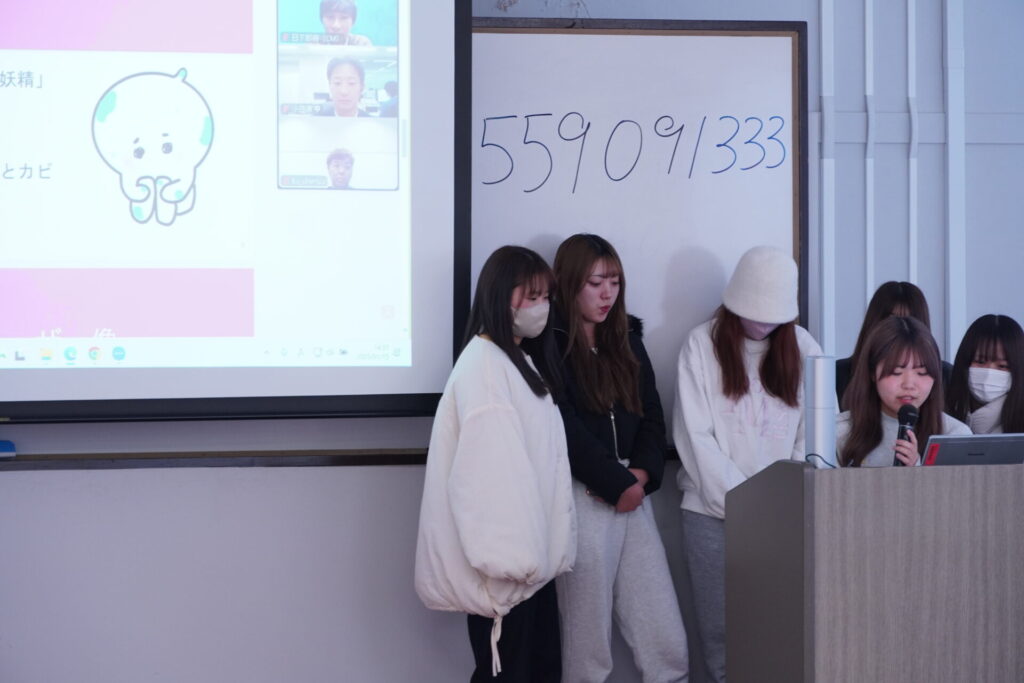

「キャリアデザイン」の授業で立教大学法学部石川文夫客員教授との特別コラボ授業が行われました。

6月3日(火)に「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、立教大学法学部石川文夫客員教授との特別コラボセッションが行われました。「ロールモデルから考えるキャリアデザイン」と題された今回の特別講義は、石川教授と縁が深く、独自のキャリアを歩まれている女性ゲストを三名お招きし、それぞれのキャリアや価値観を振り返る講義を行いました。授業には石川教授のゼミから立教大学の学生も参加。特別編成で行われた講義とあって、学生たちも講師の話に真剣に耳を傾けていました。

石川教授が、深澤教授のインタビューが掲載された新聞記事を読み、連絡をとったことがきっかけでコラボ授業の運びとなった今回の授業。ゲストスピーカーは天谷 暁子氏、関口 郷子氏、高柳 真由子氏の三名です。

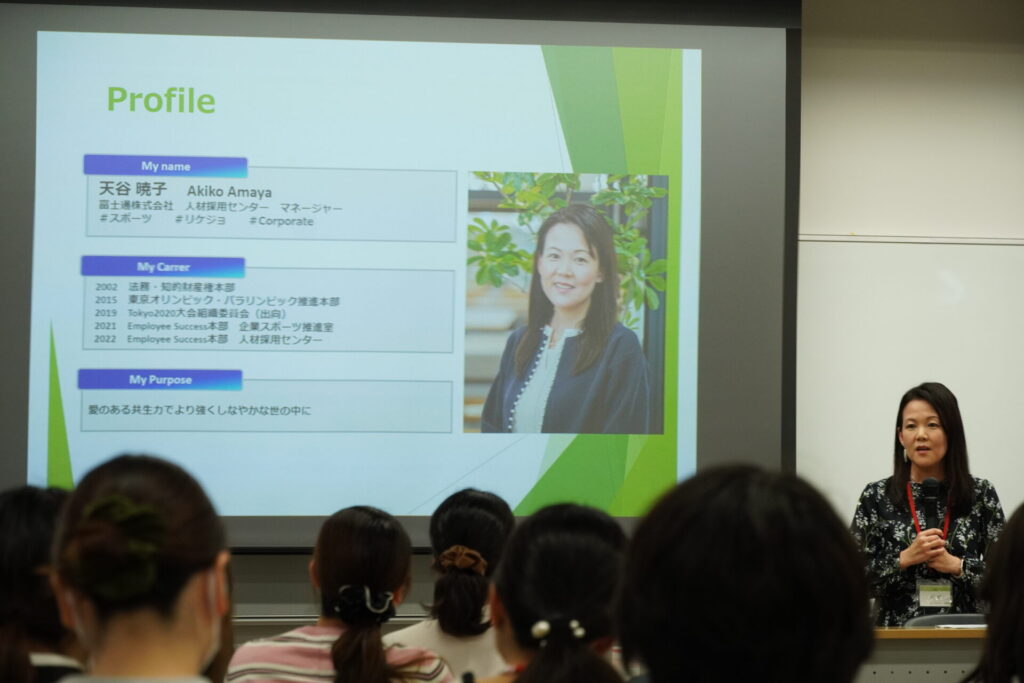

天谷 暁子氏の講演

富士通の人材採用センターに勤務する天谷暁子氏は、理系の大学に通いながら大学1年で学生結婚、大学院では妊娠・出産を経験。出産時期と就職活動が重なるという状況の中で富士通に応募し、事情を正直に伝えたところ「出産後にぜひ受けてください」と温かく対応された経験を語りました。当時はダイバーシティが今ほど浸透していなかった時代にもかかわらず、面接で「あなたのような人が必要です」と声をかけられたことに感激し、「今も自分の原点として大切にしている」と振り返ります。

富士通に入社後は法務・知的財産権本部から知的財産研究所への異動を経て、海外調査や報告業務にも携わり、さらに東京オリンピック・パラリンピック組織委員会への出向という貴重な経験も。帰任後は企業スポーツ推進室で社会貢献活動やアスリート支援に携わり、現在は主に新卒採用を担当しています。天谷氏はまた、プロスキーヤーとしてカナダでトップ選手たちと共にトレーニングを積んだ経歴も持ち、「スポーツを通じて学んだチームワークや対話力は、今の仕事にも活きている」と語りました。多様なフィールドでの経験を通じて、キャリアを自分の言葉で語る意義を強く実感しているといいます。

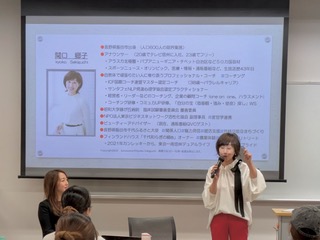

関口 郷子氏 の講演

関口郷子氏は、アナウンサーとして長年活動しながら、多彩なキャリアを切り拓いてきた実践者です。講演の冒頭では「質問しにくくても、ぜひ声をあげてほしい」と学生たちに呼びかけ、会場をぱっと明るい空気に染めました。関口氏は長野県飯田市の出身。山々に囲まれた自然の中で育った幼少期を振り返り、「やまびこで返ってくる自分の声が楽しかった。『声がいいね』と言われたことがアナウンサーを志すきっかけになった」と語りました。

大学在学中に地元局のアナウンサー試験に合格し、その後上京。世界各地を飛び回る取材生活の中、アラスカの取材が転機となったといいます。夜になるとオーロラが空を覆う現地で、-60度の厳しい自然の中で生きる人たちと共に生活を送る日々。「毎日生きててよかったと思う経験をした」と話し、「自分のために生きるスイッチが入った」と振り返りました。

38歳のとき、「本業+もう一つのキャリア」に挑戦する“パラレルキャリア”の考え方に出会い、コーチングの世界へ。どのようなパラレルキャリアを築こうか悩んでいた時期、友人へ話を聞いている中でコーチングという分野の存在を知ったといいます。興味を持った関口氏は、さらに理解を深めるため、実際にコーチングを行っている企業を自ら訪問。直接話を聞くなど、積極的に行動する姿勢が印象的でした。

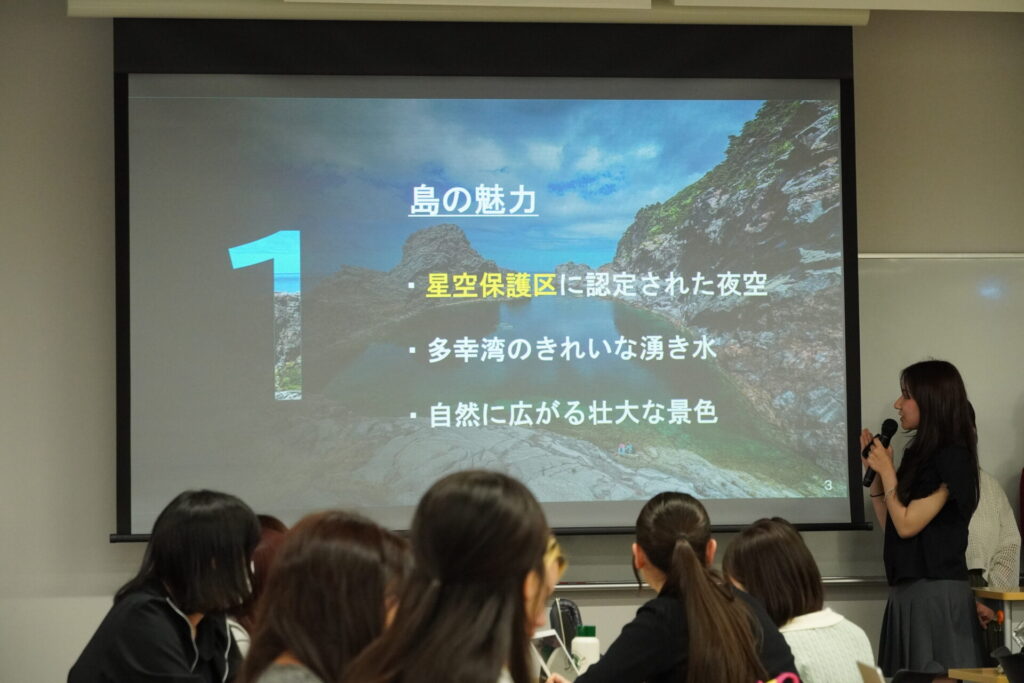

さらには還暦を機に地元にリトリート施設「千代和らぎの郷®」を開設。開設のきっかけは、「世界中から人が集まるタイのリトリート施設に行ったとき、リラックスして素に戻ることができた。これって地元と同じじゃんと気づいて、自分も同じ環境を提供したいと思った」ことと話します。訪れた人が目標や夢を山に向かって叫ぶことが恒例行事となっているそうで、「皆さん、帰ってから驚くほど目標を達成している。言語化って大切です」と紹介しました。

最後に行われたワークは「今の自分が好きなことと、7歳の自分が好きだったことをかく」という内容。幼少期のやまびこがアナウンサーのキャリアにつながっている関口氏は、学生に「幼少期に夢中になったことは今の自分につながっている」と伝え、「無邪気さを思い出すことが、自分らしく生きるヒントになる」と締めくくりました。

高柳真由子氏 の講演

法務部門で唯一の女性として活躍する高柳氏は、車載通信機器、半導体検査治具、医療機器の製造販売・精密加工を行う企業で、契約書作成や紛争対応など、多岐にわたる業務を担当しています。高柳氏は大学時代は司法試験合格を目指すも、合格率3%の壁に心が折れ、のどに食事も通らないほどの気持ちの落ち込みを経験されました。しかし、支えてくれた家族の存在が大きな転機となり、最終的には別の形で法律に関わる道を選択しました

英会話講師や弁護士補助といった異なるフィールドを経て、企業の法務部へと転職した高柳氏。異文化や海外の価値観と向き合いながら、未経験の分野にも挑戦するなかで「性格がガラッと変わった」と振り返ります。「教えてもらう側から、提案できる側に変わると、仕事が本当に楽しくなった」と語り、日々の積み重ねが自信につながったと話しました。

また、高柳氏のプライベートも印象的です。長年続けるクラシックピアノに加え、ジャズピアノ、ジョギング、水泳、ピラティス、歌と多くの趣味を持ち、3匹の愛犬との生活も大切にしています。「クラシックは譜面通りだけど、ジャズは即興。人生も自分の解釈次第で変えられる」と話し、学生に向けては「自分を応援できる人でいてほしい」とエールを送りました。講演を通じて、仕事も人生も“自分のストーリー”として語れる強さとしなやかさを教えてくれました。

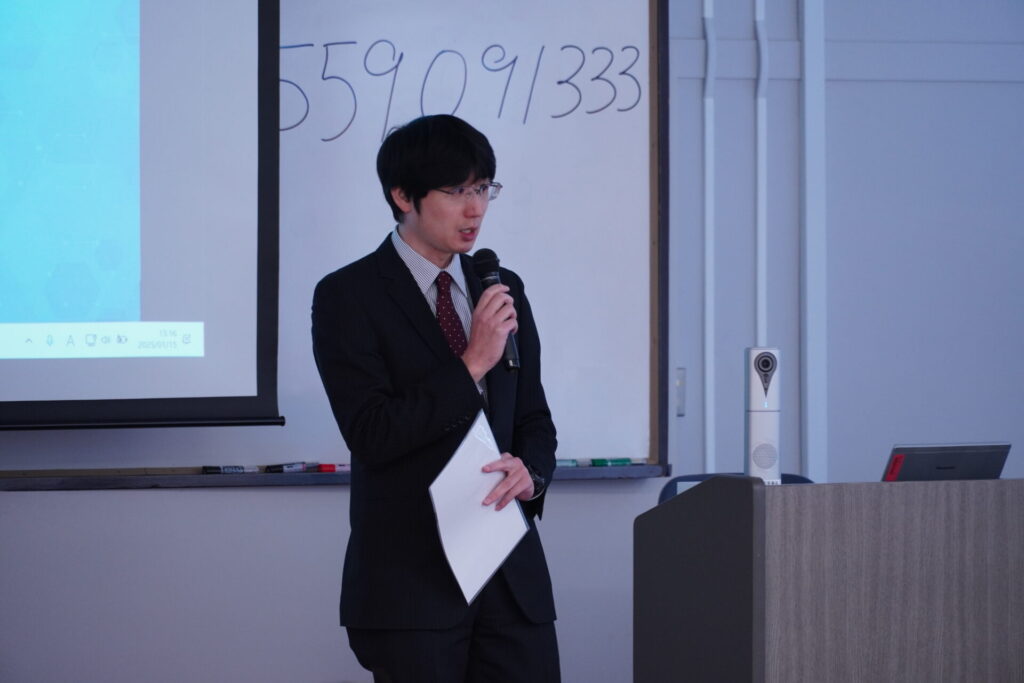

質疑応答

講演の後には、学生との質疑応答の時間が設けられました。

「変化が怖いと思い、慎重になってしまう。変化に対して、どのような気持ちで向き合っていけばよいか。心構えを聞きたい」という質問には関口氏が回答。「『変化が怖いと思う』と、今の自分について言葉にできることはすごいと思います」と切り出し、「準備ができる変化に対しては、何に怖がっているか自分に『なんで?』と問いかけてみてください。マインドなのか、行動なのか。理由がわかると解決の行動に移せる。一つ一つ原因をつぶしていく準備が、9割位占めていると思います。終わった後に失敗しても、完璧なんて無理だからそれまでにできる範囲の努力をして『これはできたな』と思える。そういうことが大切なのかなと思っています」と回答しました。

立教の学生から高柳氏に「『英語が話せることだけではなく、それで何ができるかが大切』という言葉に共感した。どうやって『何ができるか』を探せばいいか」と質問。「法律関係で海外の方と交渉する必要があったため、ビジネス英語を学んだ。海外の方と関わる必要がある仕事に携わると、英語は自然と求められるもの。だからこそ、“英語を使う仕事”を探すよりも、“自分がやりたいこと”から逆算して考えてみてはどうでしょうか」と、ご自身の経験に基づいた回答をされました。

担当教員からのメッセージ

日本経済新聞に掲載された私の授業のことがきっかけでご縁が生まれた石川先生が、社会で大活躍されている3人の女性を連れて本学渋谷キャンパスにお越し下さいました。

それぞれが輝く3人のロールモデルの方のお話しに、学生も引き込まれていきました。今回は、石川先生の下で学ぶ立教大学の学生さんもジョインされ、立教大学×実践女子大学というコラボも実現しました。ご支援いただきました石川先生には、この場を借りて心から感謝申し上げます。