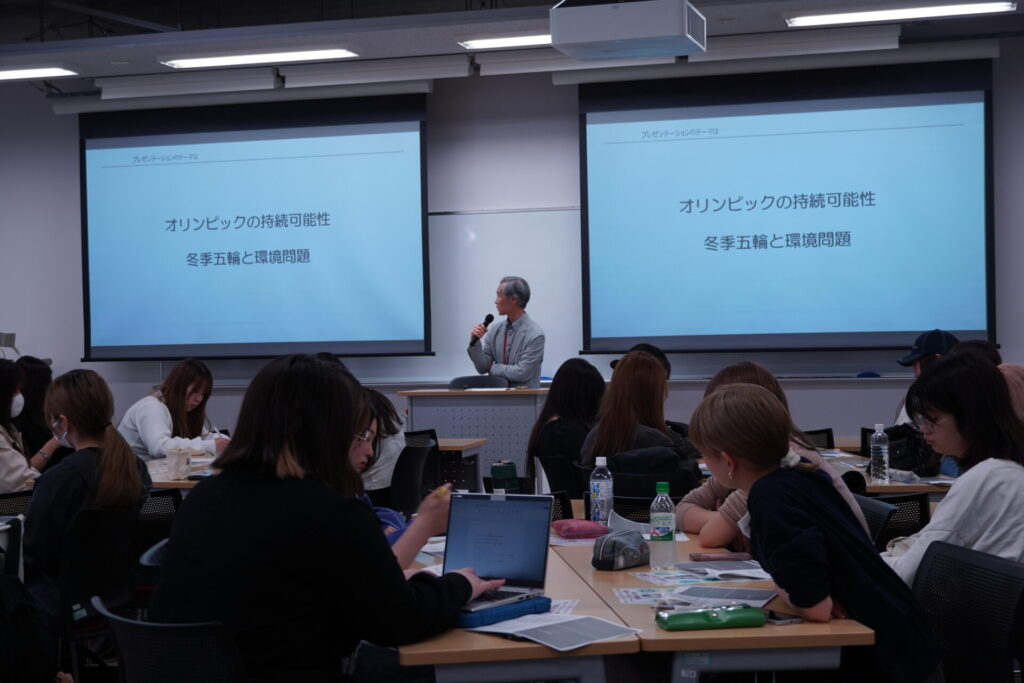

2025年度「キャリアデザイン」にてオリエンタルランドさんから課題が発表されました。

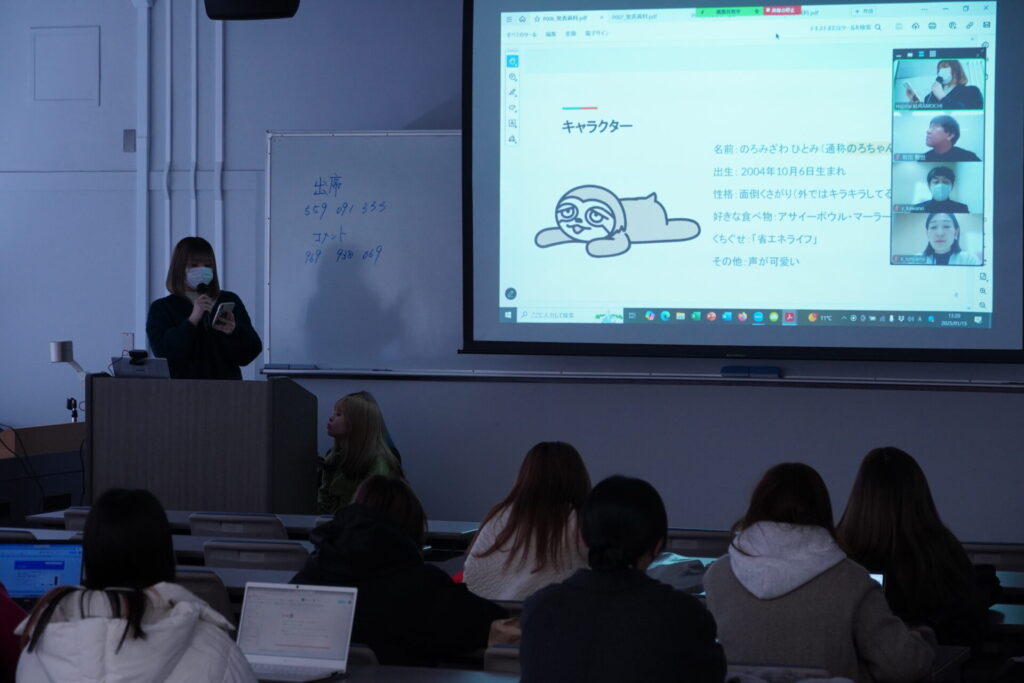

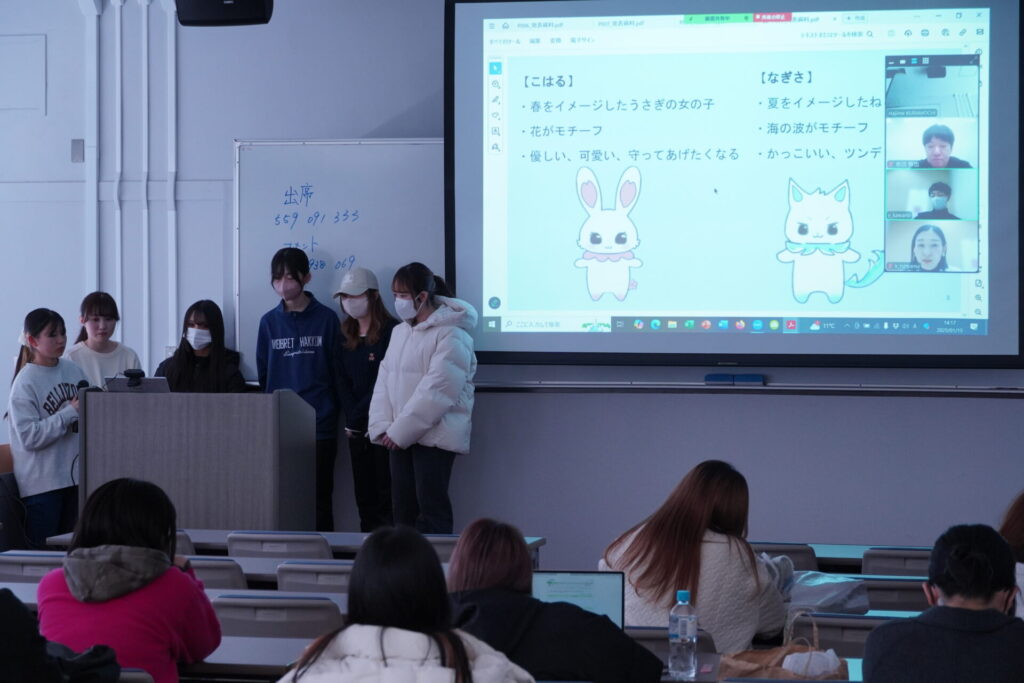

6月17日(火)にキャリアデザイン(担当:文学部国文学科深澤晶久教授)にて、株式会社オリエンタルランド(以下オリエンタルランド)から横山政司氏を招き、課題について共有が行われました。学生が履修決定の際に提出した履歴書に「このコラボを楽しみにしていました」といった声が多く記載されていたことが深澤先生から共有があり、今現在もキャストとして働く学生が授業受講生の中に2人いるなど、学生からの期待値と意欲の高さがうかがうことができる回となりました。

課題についてお話しいただいた方は、コンテンツ開発推進部長の横山政司氏。初めにアイスブレイクとしてディズニーにまつわるクイズを楽しんだ後、横山さんによる自己紹介と、これまで歩んできたキャリアについてのお話がありました。

課題発表の前に

オリエンタルランドに入社するきっかけは大学時代に入っていた運動サークルでの経験で、「自分の企画で多くの人を笑顔にしたいと思った」ことだと話しました。入社後、キャリアのスタートは「SMTの時間帯責任者」だったそう。SMTはアトラクション略称で、学生たちは馴染みのない文字列に少し戸惑った様子でしたが、「スペース・マウンテン」と正式名称の説明を聞いてワッと納得の声が上がりました。明るくテンポよく、ユーモアを交えながら話は続きました。

オリエンタルランドについて

オリエンタルランドの創業は1960年。創業の背景に、高度経済成長期の公害問題があったことを説明しました。また、オリエンタルランドという企業名は「東洋一のレジャーランドをつくる」ところからきているそうで、話は東京ディズニーランド開園にいたるまでの経緯に移ります。浦安にレジャーランドの設立が決まった背景として、公害問題による水質悪化で漁業が行えなくなり、浦安の海が埋立地になる計画が浮上したことがありました。

ディズニー誘致のきっかけは、創業者がアメリカのディズニーランドを視察した際、『日本の子どもたちにも見せたい』と強く感じたことだったと述べました。「東洋一のレジャーランド」が「ディズニーランド」であることの関係性がここで生まれたといいます。海の埋め立てに際して漁業権放棄の補償交渉が終了した年が1964年。同時期に、本格的なディズニー社との交渉が始まりました。契約の締結は1979年。「とにかく本物を」という理念のもと建設が始まり、1983年に東京ディズニーランドが開園しました。その後、1996年に新エリアオープン、2001年に東京ディズニーシーがオープン、2013年には年間来園場者数3,000万人の達成、2020年にコロナで史上初の4カ月閉園など、歩んできた歴史を紹介しました。

また、企業使命が「自由でみずみずしい発想を原動力に、素晴らしい夢と感動、ひととしての喜び、そしてやすらぎを提供します」であること、パークでゲストに提供しているものが「HAPPINESS」であることを紹介しました。「HAPPINESS」は、わくわくや感動、心の底から楽しむことなど、ポジティブなエネルギーであることを、CMの動画を使って説明。接客やパーク内の体験を通じて提供しているものを明確にしました。

課題の発表

学生が取り組む課題の発表の前に、前提条件として現在オリエンタルランドが抱えるビジネスの課題点について共有されました。それは、「人口減少の中、どのようにして来園場者・客単価を増やすか」。ビジネスモデルの説明と共に、どうしてそれが課題であるか細かく説明されました。一度軽いグループワークと意見の発表を交え、横山氏がピックアップした改善策は「リピータを増やす・客単価をあげる・年齢や環境の変化による離脱者を減らす」の三点。これらを達成する手段として「ファン化の促進が必要」とし、東京ディズニーリゾートのファンクラブである「ファンダフル・ディズニー」の紹介がありました。年会費や入会特典を説明したうえで「ファンクラブ会員はそうではない客と比較して、客単価が高い」一方でと「ファンクラブ会員の半分は継続歴5年以上であること」を述べた上で「入会者の過半数が40代以上」という現状の紹介がありました。

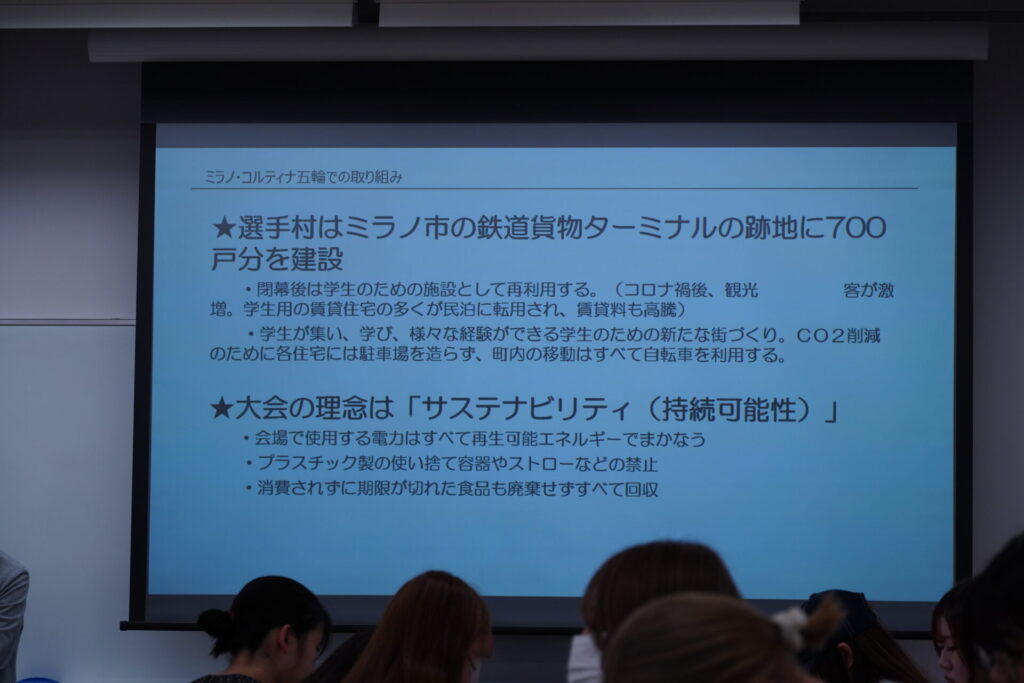

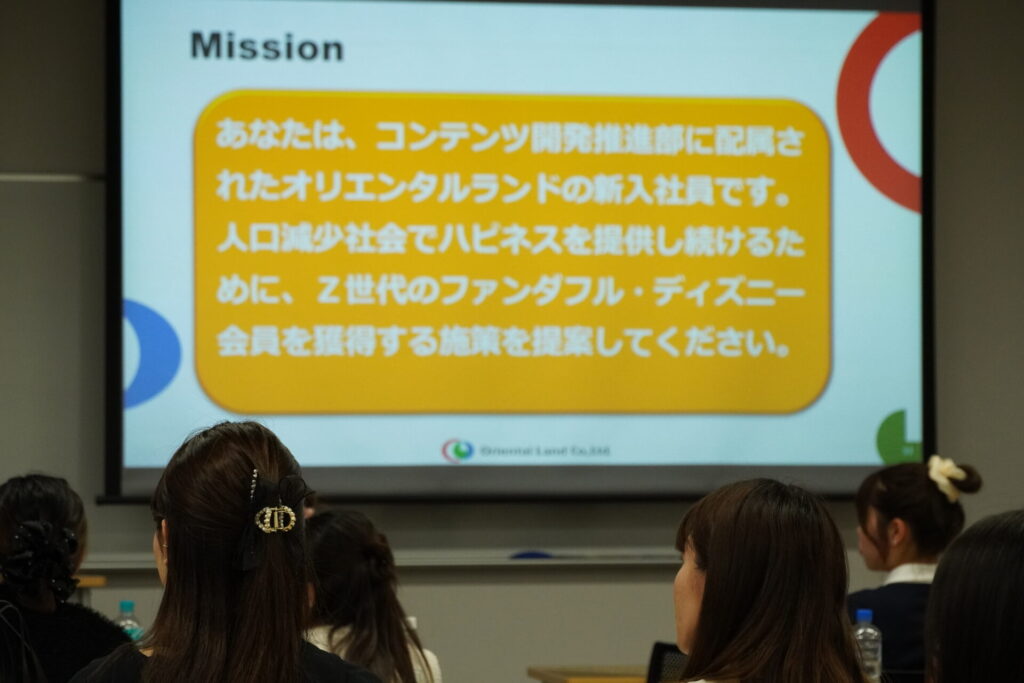

ここで課題が発表されます。スライドに映し出されたミッションは「あなたは、コンテンツ開発推進部に配属されたオリエンタルランドの新入社員です。人口減少社会でハピネスを提供し続けるために、Z世代のファンダフル・ディズニー会員を獲得する施策を提案してください」。続いて、取り組みにあたってのポイントの説明がありました。それは「原因の仮説を立てること」「Z世代のとくにどのような層をメインターゲットにするか決め、どうしてそれが会員獲得につながるか根拠を明示すること」そして「前述の二点が、施策内容とつながっていること」。さらに「年会費を下げる以外の切り口にすること」「提案する策が会員獲得につながる根拠を示すこと」。課題の構成や評価につながる重要な事柄の発表に、学生たちは真剣にメモを取ります。

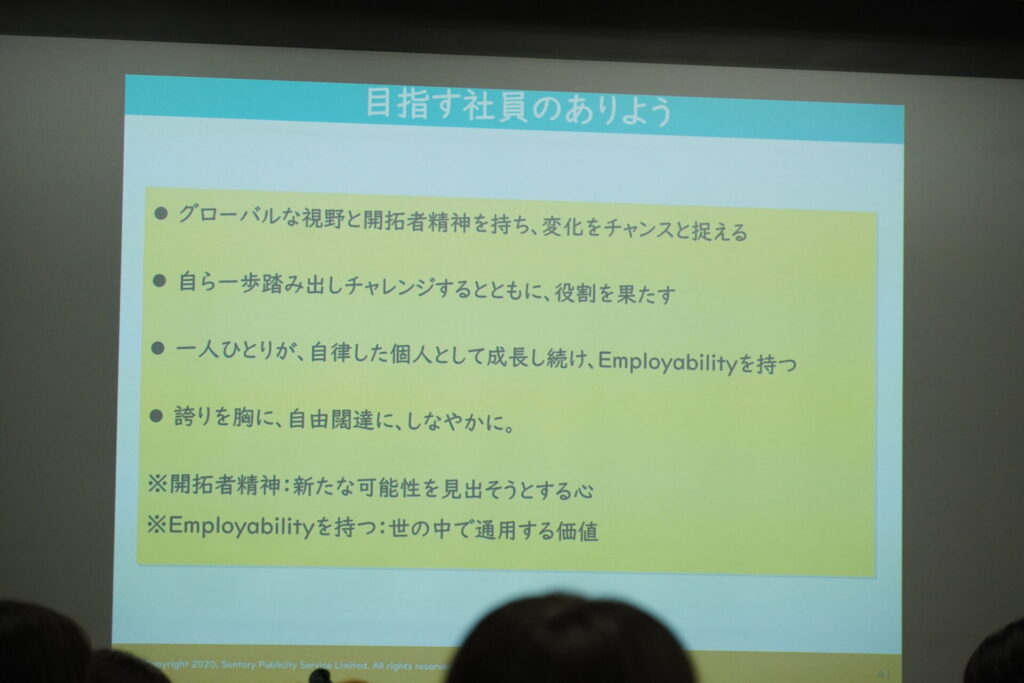

横山氏は続けて、「コンテンツ開発推進部のメンバーが守るべきもの」を示したスライドをスクリーンに投影。そこには、普段仕事で大事にしていることが書かれており「課題を進めるうえでちょっと意識してもらえれば」と言葉をおいて、内容の解説をします。大切にしていることは「リサーチ」「リスペクト」「レビュー」の3点。グループで企画を進めるうえで、「互いにリスペクトすることを忘れず、ターゲットからもリスペクトされるような提案をする。ターゲットを尊重することを忘れないで提案内容を考えると、いいアウトプットが出せる」「今回はレビューまではいかないけれど、振り返りをしっかりすることは大切」と述べ、「とりわけリサーチについて、顧客をしっかりと見ることが大切。ウェブなどに掲載されている調査結果はすぐにとれるけど、それは誰にでもできること。ぜひ、皆さんならではの根拠を示してもらいたい」と学生ならではの視点に期待を寄せました。

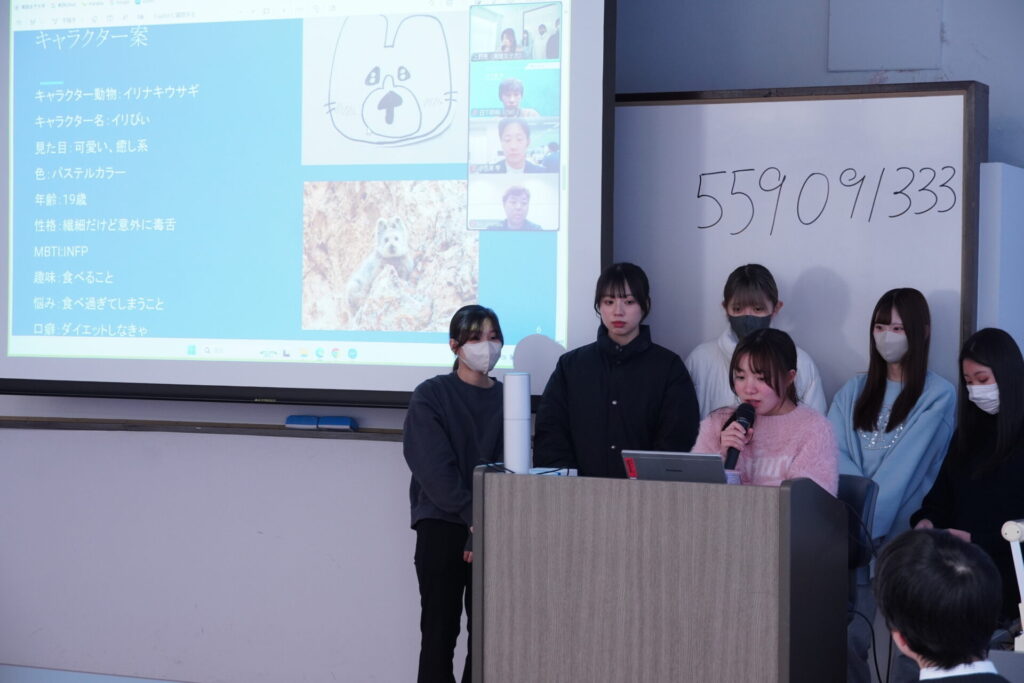

授業の最後は早速グループワークでアイディア出しが行われました。横山氏は「課題のポイントにあった『調査結果が施策内容とつながっていること』が重要。施策が何に結びついていくのかを意識しながら、今後のワークに取り組んでほしい」とアドバイス。

学生たちは二週間後に横山氏から中間フィードバックをいただき、7月16日に控える最終プレゼンテーションに向けて準備を進めていきます。

担当教員からのメッセージ

今年も、学生にとって極めて関心の高いオリエンタルランド社との連携授業がスタートしました。本年度も昨年同様のテーマをいただきました。身近な企業からのお題ですが、その難易度は、昨年も実証済みです。

横山さんには、中間のフィードバックを含めて、7月8日のプレゼンテーションセッションまでサポートいただきます。学生の取り組みに期待したいと思います。