2025年10月30日(木)に日本文化論b(担当:国際学部国際学科 コルネーエヴァ スヴェトラーナ准教授)にて、株式会社叶匠壽庵(以下叶匠壽庵)人事部部長の角田徹氏をお招きし、特別講演が行われました。

授業と企業連携について

「日本文化論b」は国際学部国際学科の専門教育科目です。この授業では、日本人の行動様式や様々な慣習について、住まいや冠婚葬祭などをテーマに学んでいます。授業を通して日本の文化への理解を深め、自国の文化を出発点に、世界を多角的にとらえる国際的な視野を養うことが目的となっています。

今回の授業のテーマは「和菓子」。叶匠壽庵(かのう しょうじゅあん)から人事部長 角田徹氏をお招きし、日本文化の一つである和菓子作りのために、一貫した理念で行っている多様な取り組みを特別にご講演いただきました。

叶匠壽庵について

叶匠壽庵は、1958年に創業した和菓子の製造・販売を行う企業です。角田氏は、「京都の老舗和菓子店には、創業から1000年を超える店もある。それと比べると当社はまだ若い企業です」と紹介しました。

また、「和菓子という概念は、西洋から伝わった洋菓子と区別するために生まれた言葉であること」についても説明がありました。角田氏は、日本文化の特徴として「海外から入ってきた文化を、日本人が感性や好みに合わせて編集し、独自のものへと変化させていく傾向がある」と述べ、和菓子の世界においても同様に、「砂糖の輸入が和菓子に大きな影響を与えた」と紹介しました。

企業が大切にしている理念

菓子作りの原点は農業であるという考えから、「農工一つの和菓子作り」を掲げています。

本社兼製造工場である『寿長生(すない)の郷』では、一部の原材料となる農産物を自社で栽培するなど、ものづくりの源流から関わる姿勢が息づいています。

この姿勢は多様な形で商品に表れており、その事例の一つとしてパッケージなどのデザインについて説明しました。

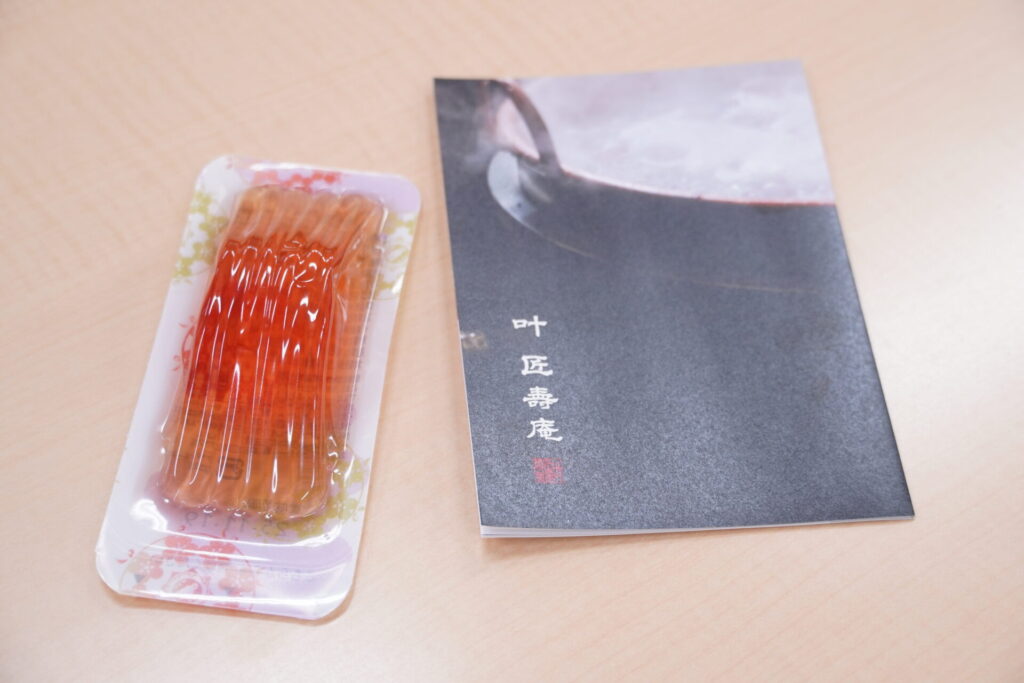

角田氏は「パッケージのデザインについて、以前は他社に依頼していましたが、それでは会社の学びにならないという想いから社内にデザインを行う部署を設立しました。以降はすべて自社で行っています」と学生の手元に配布されたリーフレットをさしながら述べ、「皆さんのお手元にある和菓子のパッケージも社員がデザインしました」と紹介されました。

寿長生の郷について

寿長生の郷は、滋賀県大津市にある本社兼製造工場で、自然と人が共存する里山です。

1985年に、「五感で四季を感じ、和菓子で表現する最良の地」として里山を開墾し、街の中心部から移転。

角田氏は、「季節を表す和菓子を、四季を感じられる場所で、自分たちが収穫した素材でつくる。農工一つの和菓子作りの理念を体現している場所」だと紹介しました。

この理念を象徴する商品が、〈標野(しめの)〉という和菓子です。〈標野〉は、かつて近江(現在の滋賀県)で額田王が詠んだ和歌

「あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」 を

テーマとしたものです。夕日を思わせる穏やかな赤色のゼリーで、梅を使用した爽やかで芳醇な味わいが特徴です。

角田氏は、「〈標野〉に使う梅は、寿長生の郷で収穫されたものです。梅の木は移転時に植えた約1000本の苗木が成長したもので、剪定や受粉など、年間を通じて管理しています」と説明しました。収穫した梅はすぐ使用せず、一年間熟成させてから〈標野〉に加工されます。さらに、「以前は着色料を使っていましたが、すべて梅で再現したいという思いから、赤い梅の品種『露茜』の栽培を新たに始め、現在は素材の色だけで表現しています」と述べました。

叶匠壽庵HP 商品一覧「標野(しめの)」https://kanou.com/gnaviplus/item/shimeno/

和菓子作りのこだわり

角田氏は、和菓子作りの中で大切にしている点として、「あんこを毎朝職人の手で炊くこと」を紹介しました。小豆の収穫は年に一度であること、また収穫後は品質が日々変化していくことに触れ、「一日ごとに変わる原材料の状態を見極め、その日ごとに最高の状態へ仕上げるため、炊く作業は職人さんに任せています」と話しました。

続いて、あんこを使用した叶匠寿庵の看板商品〈あも〉について紹介がありました。

「〈あも〉は、あんこと餅でつくられた細長い和菓子です。『あも』とは宮中に仕える女房言葉で、『餅』を意味します」と説明しました。

好調な売れ行きの一方で、「一口サイズがほしい」という声もよく寄せられていると紹介。

しかし、「小分けにすると〈あも〉ではなくなる」と述べ、「新しい食べ方の提案をして親しんでもらおうと、商品を開発しました」と、最中に百人一首をプリントした〈あも歌留多〉を紹介しました。

角田氏は〈あも歌留多〉の図版を、本社と同じく滋賀に所在し『かるたの聖地』である近江神宮所蔵のものから引用していること、滋賀に訪れた皇室関係者に夕食後のデザートとしてふるまわれたエピソードも共有され、地域に根差し地域を代表する和菓子作りを行っていることを紹介されました。

叶匠壽庵HP 商品一覧「あも歌留多」https://kanou.com/gnaviplus/item/amokaruta/

寿長生の郷の持続可能性

寿長生の郷は、環境省が指定する「自然共生サイト」(民間の取り組みによって生物多様性の保全が図られている区域)に認定されています。和菓子製造で排出される生ごみや伐採木の破片を活用した堆肥づくり、絶滅危惧種の保護活動、工場排水の浄化など、自然豊かな里山の環境を維持するため、多様な取り組みが行われていることが紹介されました。

木々は、樹木医の資格を持つ社員によって計画的に管理されており、角田氏は、「担当の社員が、100年後の寿長生の郷の風景を私たちにプレゼンしてくれるんです」と話しました。続けて、「認定を目指して環境整備をしたのではなく、できることに取り組み続けた結果、認定をいただけた、という感覚です」と述べ、自給自足を大切にする企業方針が、環境面でも高く評価されていることを紹介しました。

質疑応答

リアルタイムアンケート機能を使用し、学生からの質問に角田氏が回答する時間が設けられました。

画面にずらりと表示された質問からピックアップして回答していき、採用された学生には角田氏から叶匠壽庵の和菓子がプレゼントされました。

最初の質問は、「和菓子界で今、一番困っていることは何ですか?」です。

角田氏は「原材料である米の調達」と答えました。全国的なコメ不足という背景を挙げ、「米農家が、もち米の生産リソースをうるち米へ回してしまっている」と説明しました。さらに、日本の食料自給率が約40%にとどまっている状況を踏まえ、「つくれるものは自分たちでつくる意識を持っています」と述べ、企業として持続可能な体制を追求している姿勢を示しました。

学生から一番多かった質問が「一番好きな商品は何ですか?」という質問です。角田氏は「〈紅白薯蕷(じょうよう)饅頭〉の白い方が一番好きです。予約限定商品なので手軽に手に入るわけではないのですが、食べたら違いがわかります」と紹介しました。

叶匠壽庵HP 商品一覧「紅白薯蕷饅頭」https://kanou.com/gnaviplus/item/kouhakujouyomanjyu/

講演中に紹介された銘菓〈あも〉について、「一口大にすると食感が変わると言っていたが、具体的にどう変わるのか」という質問が挙がり、角田氏は「〈あも〉はもちをあんで包んだ細長い和菓子ですが、あの長さがあるからこそ、もちとあんこの水分バランスが保たれ、独特の食感が生まれます。短くするとそのバランスが崩れ、食感も変わってしまう。つくり手からすると、それはもう〈あも〉とは呼べないんです」と説明しました。

叶匠壽庵HP 商品一覧「あも」https://kanou.com/gnaviplus/item/amo/

「和菓子づくりで一番大切なことは何ですか」という質問に対し、角田氏は「ストーリーです」と回答しました。続けて具体例として〈匠寿庵大石最中〉を紹介。本社のある滋賀県大石は、赤穂浪士で知られる大石内蔵助の祖先ゆかりの地であり、その歴史になぞらえて商品化されたと説明しました。最中に刻まれた山と川の模様は、討ち入りの際の集合の合言葉に由来するものだと補足し、「なぜこの和菓子なのか。土地と結びついたストーリーを持たせることが重要です」と強調しました。

叶匠壽庵HP 商品一覧「匠寿庵大石最中」https://kanou.com/gnaviplus/item/ooisimonaka/

講演の最後に

授業の最後に、三笠宮家当主 彬子女王が雑誌に寄稿した文章を引用しながら「日本の将来を担う若い世代や子供たちが、生け花や畳、床の間など、日本文化を『いいものだね』と親しんでもらわなければ、文化は過去の遺物になってしまう」ことを伝え、講演を締めました。

担当教員からのメッセージ

今回のご講演では、和菓子づくりに込められた叶匠壽庵の理念や地域文化とのつながりだけでなく、企業として大切にしている姿勢についても多くの示唆をいただきました。

特に、人事採用の場で重視される「基本的な姿勢」や「挨拶の重要性」についてのお話は、これから社会へ踏み出す学生にとって大きな学びとなったはずです。

専門知識だけでなく、相手を敬い、自ら成長しようとする姿勢が評価の基盤であるという実践的なご助言は、学生にとって特に心に残る示唆となり、たいへん有り難く感じています。

和菓子づくりにおける一貫した理念や地域への深い理解、素材に向き合う誠実さは、そのまま社会人として求められる姿勢にも通じます。

今回のご講演を、文化への理解を深めるだけでなく、自らの行動や将来像を見つめ直す貴重な機会として、生かして欲しいと願っています。