TOPICS

トピックス一覧

条件から検索

Off

On

Template is not defined.

複数選択できます。

分類

キャンパス

学科

区分

規模

連携期間

年度

タグ

ファン獲得施策の提案!国文学科実践キャリアプランニングの授業にて、アンファー株式会社とコラボした課題の最終発表が行われました。

2025年12月12日、19日(金)に実践キャリアプランニング(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、アンファー株式会社(以下アンファー)から発表された課題に対する、学生の発表が行われました。アンファーはスカルプDで広く知られている化粧品・健康食品メーカーです。 授業と企業連携について 「実践キャリアプランニング」は、1年生を対象とした必修の共通教育科目です。学生は、企業からのゲスト講師や在学生の先輩によるキャリア講演、企業と連携したPBL型課題などを通して、社会人基礎力を養い、多様化する女性のキャリアへの理解を深めていきます。 国文学科クラスでは、企業から提示される課題に学生がグループワークで取り組み、解決策を導き出す「課題解決型授業」として、アンファーとの連携を行っています。今回学生が取り組んだ課題は「〈スカルプDまつ毛美容液〉のリピート対策&新規顧客獲得の施策提案」です。 発表には、元アンファー株式会社常務取締役であり、現在もアンファー系列会社で相談役を務める中溝幸生氏と、まつ毛美容液担当部署から宇田川氏を迎え、講評やコメントが行われました。 発表の表彰として「アンファー賞」と「努力賞」が用意され、アンファー賞は2つのグループに、努力賞が1つのグループに授与されました。受賞したグループには副賞として〈スカルプDまつ毛美容液〉シリーズが人数分贈呈されました。 この記事では、受賞した3つの班の発表内容をご紹介します。 【アンファー賞①】4班 4班は、商品の継続利用を支援する施策として、スマートフォン向けアプリを提案しました。独自に行ったアンケート調査の結果から、まつ毛美容液のユーザーには「毎日塗るのを忘れてしまう」という課題があることが分かり、継続をサポートする仕組みとしてアプリの活用を考えました。 アプリの機能としては、①使用を促すリマインド機能、②他のユーザーと交流できるコミュニティ機能、③継続日数に応じてバッジを獲得できる専用バッジ機能、④悩みに合わせた美容液の提案を行う診断機能の4つを提案しました。塗り忘れを防ぐだけでなく、達成感を得られる仕組みや他のユーザーに相談できる場を設けることで、まつ毛の変化が実感できないことへの不安の解消と継続利用の後押しを目指しました。 また、4班は「アプリのインストール自体が最大のハードルになる」と指摘し、商品パッケージにインストール画面へ直接アクセスできるQRコードを印刷することや、インストール特典としてクーポンを配布する施策もあわせて提案しました。 中溝氏は「課題の背景を深堀し、それに対応した施策をしっかりと論理的に提案してくれました。施策の内容にとどまらず、どうやったらそれが実行できるかという実現性の部分まで考えており、受賞の決め手となりました」とコメントを寄せました。 【アンファー賞②】7班 7班は、継続利用の促進策として、写真記録&比較機能やリマインド機能をもったまつ毛美容液専用アプリを、新規顧客の獲得策として「推し活」を活用したコラボレーション戦略を提案しました。 新規顧客獲得に向けた施策では、アイドルグループやキャラクターなど、人気のあるコンテンツとパッケージコラボレーションを行うことで、これまでまつ毛美容液を購入したことのない層にも、商品を手に取るきっかけをつくるとしています。さらに、アイドルやタレントが実際に使用しているコスメをSNSで紹介する「メイクレシピ」が注目を集めている点に着目し、「知名度の高い人物に紹介してもらうことで、商品の認知度拡大につなげる」と説明しました。 また、コラボレーションをきっかけに商品を購入した新規顧客に対し、限定グッズのプレゼントや、お渡し会など特別イベントへの参加権をアプリの継続特典として設定することで、使い続ける動機づけを図りました。特典を目指した継続的な利用を通じて、まつ毛美容液のファンになってもらうことを目指しました。 中溝氏は「論点が非常にわかりやすかった」とフィードバック。また「資料を見ながら発表を聞いていて、一番納得感がありました」と受賞の理由を紹介しました。 宇田川氏は「皆さんがコラボしてほしいコンテンツは何ですか?」と学生に質問。学生はアイドルグループの名前を回答しました。ウタガワ氏は興味深そうにうなずきながら「参考にさせていただきます」と話しました。 【努力賞】8班 8班は、「リピート率が低く、継続購入につながりにくい」という課題の要因を「実感の不足」「単調なケア」「塗り忘れ」の3点に整理しました。これらを解決する施策として、①継続購入特典(ステップアップ割引)、②ゲーム感覚で続けられる記録アプリ、③SNSや有名人とのコラボレーション、④まつ毛サロンとの連携 の提案を行いました。 ①の継続購入特典では、「使い続けるほどお得になる」仕組みを明確にするため、購入回数に応じて割引率が上がるステップアップ割引制度を提案しました。また④では、スカルプDの強みである「低刺激・色素沈着が起こりにくい」という特徴が「まつ毛パーマやエクステ後のデリケートなまつ毛に適している」と紹介。サロンと提携し、施術後に「お試しセット」を手渡すことで自宅でのケアを促し、商品の認知度向上と定期的な商品購入につなげるとしました。 中溝氏は「発表の起承転結も、資料もとてもわかりやすかったです。認知拡大とリピート対策の2つを同時に提案する内容でしたが、それぞれの提案内容のバランスもよかったです」とフィードバックを寄せました。 授業の終わりに ゲストのお二人から総括のコメントをいただきました。 中溝氏は「長い時間をかけてアンファーからの課題に取り組んでいただきありがとうございました。私たちもとてもいい勉強になりました」と話しました。また、学生の発表に対して「課題の発表の中で、『新規顧客がつかない』『リピーターが増えない』など、問題の現象に対して言及している班は多くありました。それがどうして起こったか背景に至る部分まで分析し『どうしたら解決できるか』まで突き詰めていただくと、解決策が見えてきます。思考のプロセスとして、次回以降の経験に活かしていただければと思います。」と、全体のフィードバックを寄せました。 宇田川氏は「普段社内では考えられないような新たな視点を皆さんからいただきました。今後のプロモーションに活かせればなと考えています。また、私の学生時代に、企業の方と授業で関わり、課題から具体的なアクションまで思考する授業はありませんでした。企業として関わっている私としても、学生のみなさんにとっても、いい経験になったと思います。」と話しました。 今回の授業は、多くの学生にとって初めての社会連携授業、問題解決型授業となりました。企業とコラボした課題を通じて、学生生活の先に広がっている社会へのつながりを実感する貴重な機会となりました。 担当教員からのメッセージ 今年の授業では、アンファー様にご支援をいただき、まつ毛用美容液のマーケティングについて考えるワークセッションを行いました。学生にとっては、身近な化粧品であるものの、リピート施策を立案することはかなりハードルが高かったと思います。しかし、最後まで懸命に取り組んでくれている姿は、本当に素晴らしく、プレゼンのスキルを含めて、大きなポテンシャルを感じることとなりました。なお、ゲストの中溝さんは、私の資生堂勤務時代の先輩であり、今回は、多大なるご支援をいただきました。中溝様をはじめ、ご協力いただきましたアンファー株式会社の皆様方に、心から感謝申し上げます。

創造と対話を通じてキャリアを考える!グローバルキャリアデザインの授業で、国際的なキャリアを考えるレゴ®シリアスプレイ®ワークショップが開催されました。

2026年1月13日(火)、グローバルキャリアデザイン(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、「レゴ®︎シリアスプレイ®︎の技法と教材を活用したワークショップ」を体験する特別講義が行われました。蓮沼孝氏をファシリテーターにお招きし、学生たちは実際にブロックで手を動かして作品制作と鑑賞に挑戦。様々なテーマにそって制作と鑑賞を繰り返し、視点を変えてみることの大切さを学びました。 授業について グローバル・キャリアデザインは、3年生を対象に開講されている共通教育科目です。グローバル化が進む社会の中で、自分の将来や働き方について主体的に考える力を養うことを目的としています。授業では、社会で活躍する人による講義やグループワークを通じて、「働くことの意味」や「他者と協力しながら自分の役割を果たすこと」について理解を深めていきます。 今回の授業では、”レゴ®を使って考える、キャリアを見つめる”「レゴ®︎シリアスプレイ®︎の技法と教材を活用したワークショップ」が実施されました。 進行役のファシリテーターとして蓮沼孝氏を迎え、2コマ分の時間を使ってワークショップが実施されました。蓮沼氏は「キャリアで大切なことは、『失敗してもいいから行動すること』です。行動することで偶然の出会いが生まれ、そこからキャリアが開かれていきます。また、ワークショップで大切なことは『視点を変えること』。同じものを見ていても、人によって解釈が異なることが多くあります。違っていていい、ということを出発点にしましょう」と話しました。 頭ではなく手を動かす! ワークショップは簡単なお題からスタートしました。基本の組み立て方のレクチャーを受けた後、「できるだけ高いタワーを作ろう」というお題に挑戦。その後、自分が選んだ10個のブロックを使い、「不思議な生き物を作る」課題に取り組みました。学生たちは、蓮沼氏の「とにかく手を動かして」というアドバイスに従い、ブロックが入った器の中に手を入れ、もくもくと作業に取り掛かります。作品が完成すると、自分の作品について紹介し、グループのメンバーから質問を受ける時間が設けられました。 学生が一通り感想を言い合ったあと、蓮沼氏は「皆さんが作った不思議な生き物は、実は今日までの自分自身を表しているんです」と語りました。「作品に自分と似ているところはないでしょうか。班で話してみましょう」と問いかけると、学生たちは驚いた表情を浮かべながらも、改めて自分の作品を見つめ直します。すでに形として存在する作品に自分自身を重ね合わせながら、先ほどの発表を踏まえ、作品と自分が重なる点を一つずつ言語化していきました。 発表中のグループでは、「この部分が性格を表しているってこと?」など、色や形をきっかけにした質問が飛び交い、活発な交流が生まれていました。 イメージを言葉で表そう 場が温まってきたタイミングで、次のお題へと進みます。順番に表示された5枚の写真。蓮沼氏は、これらの写真がレゴ発祥の国・デンマーク語で「ヒュッゲ(Hygge)」を表していると説明しました。ゆっくりと切り替わるスライドを、学生たちはじっと見つめます。写真から受け取った印象をもとに、「ヒュッゲ(Hygge)」という抽象的なテーマを作品として表現する課題に取り組みました。学生たちは、つかんだ印象を逃さないようにブロックを選び取り、組み合わせていきます。どう表せばよいか考え込みながら容器をのぞき込み、選び取っては重ね、戻しながら、徐々にヒュッゲを形にしていきました。 作品完成後、蓮沼氏の指示で学生は一つ隣の席へ移動し、作品の持ち主ではない立場から完成品を見つめます。蓮沼氏は「皆さんの感性で、隣の人の作品を紹介してみましょう」と伝え、隣の学生の作品を自分の解釈で紹介する時間が設けられました。学生たちは、自分が感じ取ったヒュッゲのイメージをもとに作品を言葉にしていきます。パーツに暖かい色が使われていることから笑顔を連想するなど、色や形に触れながら一つひとつ説明していきました。ほかの人から語られる自分の作品のイメージに共感したり、驚いたりしながら、意見交換が行われました。 このようにワークショップの前半では、言葉にしづらい感覚や正解のない問いを形として表現し、それを言語化して他者と共有することで、自分の考えや価値観が広がっていく過程を学生が体験しました。 ブロックで表す自分のキャリア 授業の後半では、「海外留学先でウェルビーイングに関する学びを行う」をテーマに、「どの国で、何をしたいか」という自身の考えを作品として表現する活動が行われました。正解のない問いに向き合いながら、学生たちは想像力を働かせて制作に取り組みます。 蓮沼氏は具体例を示しつつ、「ブロックが表している意味をそのまま使うのではなく、別の意味を重ねてメタファー(暗喩)として表現してほしい」と伝え、考えを形にすることを促しました。 制作の序盤、学生たちは何から手を付ければよいか戸惑う様子も見られましたが、ブロックを手に取り、組み合わせや配置を試行錯誤するうちに、次第に作品の輪郭が浮かび上がっていきました。手を動かす中で思考が整理されていくように、学生たちは作業に集中し、教室にはブロックが組み合わさる音だけが静かに響いていました。 作品完成後には、「誰を対象に、どの国で、何をしたいのか」を軸に、自身の作品を整理し、グループ内で発表する時間が設けられました。他者に向けて言葉にし、質問を受けて答えていく過程で、学生自身も気づいていなかった視点や価値観が、次第に明確になっていきます。 発表では、これまでの留学経験から現地で触れた価値観を象徴的なモチーフで表現した学生や、社会問題への関心から「相手を知ること」を意識し、向き合う配置にした理由を語る学生の姿も見られました。対話を重ねる中で、話題は作品そのものから、その背景にある一人ひとりの大切にしている考えへと自然に広がり、より深い他者理解につながる時間となりました。 より発展的な制作へ 続いて学生たちは、チームで一つの作品を制作しました。自分の作品の中から「最も大切だと感じる部分」を抽出し、一度作品から切り離したうえで、それぞれが持ち寄ったパーツを組み合わせていきました。蓮沼氏は「パーツに込められた意味を生かしながら、一つの『プロジェクト(授業)』として再構成してください。完成した作品には、内容が伝わる名前を付けましょう」と指示しました。個々の意味や解釈を持つパーツをもとに、関連性を見出したり、プロジェクトの進行をストーリーとして描いたりしながら、チームごとに作品を再構成していきます。 チーム作品の完成後、蓮沼氏は「このプロジェクトの中で、自分はどのような役割を担いたいですか?」と問いかけました。理想が詰め込まれたプロジェクトの中で、自分がどのように関わり、どのように貢献したいのかを考えることが学生に求められます。蓮沼氏は「それはあくまで『一つの選択肢』としてでも構いません」と添え、考えを固定せず、可能性として言語化することを促しました。「社会問題の現場に行って直接関わりたい」など、すでにある環境の中で自分が何をしたいのか、グループ内で発表が行われました。 その後、グループごとに制作した作品の発表が行われ、班を超えて内容の共有をする時間が設けられました。発表後には質問の時間もあり、制作のポイントや象徴的なパーツについて問いが投げかけられます。発表者が「確かに」と頷きながら言葉を選んで答えたり、聞き手が説明をかみしめるように作品をじっくり見つめたりと、やりとりは終始穏やかで丁寧な雰囲気の中で進みました。同じお題でも全く異なる表現が並ぶことで、学生たちは考え方や視点の広がりを実感していました。 ワークショップのおわりに まとめとして、蓮沼氏は「自分の人生や社会を主体的に作っていくうえで、自分が何をできるのか。自分が考えている一つの可能性以外にも、多様な視点があることを知ってほしかった」とコメントしました。 今回のワークショップでは、制作と作品の鑑賞を繰り返しながら、自分の考えを形にし、言葉にし、他者の視点を通して捉え直す体験が行われました。作品に意図を込めて制作することで、学生はテーマに対する自分なりの捉え方や価値観を見つめ直すとともに、その価値観が反映された作品を通して、他者から見た自分の考えに触れていきます。他者の意見を受け取ることで、「ものごとの見え方は一つではないこと」や「多様な選択肢があること」を実感し、自分でも気づいていなかった価値観や可能性への理解を深めていきました。 キャリアについて学んでいる学生たちにとって、自分の価値観や考え方を捉え直し、学びを一段階深める貴重な機会となりました。 担当教員のコメント 蓮沼先生には、グローバルキャリアデザインのゲストとしてご支援いただいてから、すでに10年以上が経過いたします。レゴブロックを用いてキャリアを考えるというアプローチは、毎年新鮮でもありますが、気づきの多さも特徴です。「頭で考えるより、まず手を動かして考える」という考え方は、とても斬新なことですが難しいこと、しかし、学生たちは、あっという間にその世界に対応していきます。出来上がった作品を見ながらキャリアを考えるということも、とても貴重な経験になっています。毎年、ご指導いただいている蓮沼先生に、厚く御礼申し上げます。

女子大生が使いたくなる文房具とは?「ビジネスプランニング」の授業でマーケティング企業の課題に応えるプレゼンテーションが行われました。

「ビジネスプランニング」(担当:現代生活学科 上野亮助教)の授業で、1月14日に株式会社REECH(以下、REECH)との特別コラボ企画が行われました。REECHはクロス・マーケティンググループの子会社で、インフルエンサーマーケティングなどを手がける広告企業です。この日は企業から提示された課題に対するプレゼンテーションを実施。テーマは「女子大生に好まれる文房具を考える」です。REECHの一木氏、石田氏、佐山氏、織田氏、池田氏、クロス・マーケティングの日下部氏もリモートで参加し、学生たちの発表を見守りました。 頑張りを見える化できるふせん 発表は1班からスタート。提案したのは「重ねて完成!クッキングふせん」です。絵の一部が印刷された透明のふせんを重ねることで、パフェやカップケーキ、マカロンなどが完成する仕組み。試験勉強や資格取得に励む学生をターゲットに、参考書など何度も使う教材に貼ることを想定しています。問題を解くたびにふせんを重ねていくことで、学習の成果が見える化され、自信や達成感につながるとしました。発表後には企業の皆さまから講評をいただきました。石田氏は「資料に描かれていたイラストがとても可愛く、内容が分かりやすかったです」とコメント。イラストが学生の手描きであることにも感心されていました。一方、佐山氏からは「とても魅力的なアイデアですが、類似品との差別化や、大学生が手に取りたくなる決め手がもう少し示されるとさらに良くなると思います」との助言がありました。 続く2班は、大学生にはルーズリーフ派が多い点に着目し、カスタマイズできるバインダーを提案。小さなミラーが付属し、表紙はクリア仕様。トレーディングカードやフォトカードを入れて推し活にも使えるデザインです。YouTubeやSNSでの発信に加え、大学の購買で販売することで認知度向上を狙います。一木氏からは「データの使い方が分かりやすく、説得力のある発表でした」と評価の言葉が寄せられました。 かわいらしさでモチベアップ 3班は「HEISEI Marker Pen」と題し、平成レトロをテーマにしたマーカーペンを提案しました。実用性よりも自己表現やモチベーションアップを重視した商品で、現在の女子大生が小中学生の頃を思い出せるどこか懐かしいデザインが特徴です。キラキラしたラメやチャーム付きのマーカーペンにすることで、コレクション性の高いアイテムを目指しました。店頭ポップも平成風にデコレーションし、SNSでの口コミ拡散を狙う戦略も盛り込みました。石田氏は「私も平成女児グッズが好きなので、とても気になりました」とコメント。一木氏からも「子どもから社会人まで、幅広い世代をターゲットにできそうですね」と評価がありました。 続いての4班は、ペンクッションです。ネイルをしている女子大生はペンを持つ際に爪が手のひらに当たって痛かったり、持ちにくかったりするという不便さに着目。ペンを持つときに一緒に握り込めるペンクッションを考案しました。販売形態はガチャガチャを想定し、傘やペン、バッグなどに付けられる目印チャームとして展開します。デザインはケーキなどのスイーツモチーフで、思わず集めたくなるかわいさを意識しました。石田氏は「類似品があまりなく、流行りそう」と着眼点を評価。佐山氏からは「とてもユニークで面白い商品だからこそ、実際に使ってもらえるかどうか、サンプリングを通して検証することが大切だと思います」と実践的なアドバイスが送られました。 発想力ゆたかに新しい商品を考案 5班はPCケースに着目しました。現在市販されているものはビジネス向けの地味なデザインが多いため、持ち歩くことで気分が上がる商品を提案。学校のあと、そのまま遊びに出かけても違和感のないアースカラーやレザー、フェイクファー素材を採用しました。充電器やマウスが入る多機能設計に加え、前面をクリア仕様にして推し活グッズを入れられるスペースを設けるなど、自己表現も楽しめるようにしています。一木氏は「ニーズをしっかり理解できていて、とても良いと思います」と評価しました。 最後の6班は名付けて「ぺたぽんポーチ」です。文房具を持ち歩く機会が減った女子大生に向け、必要なときにさっと使えるコンパクトな小物ケースを考えました。スマホケースに取り付けられ、シャーペンや修正液などを収納可能。吸盤で壁に貼り付けることもでき、自撮りの固定やスマホスタンドとしても使えます。宣伝方法として学食のトレイを活用する案も示しました。一木氏からは「コンセプトが面白いですね」と、発想力に感心されました。 リサーチや与件整理、資料作成と取り組んできた学生たち。この日も時間ぎりぎりまで発表が行われ、努力の成果を示す貴重な機会となりました。実際の企業プレゼンさながらの課題をやり切り、学生たちはほっとした表情を見せていました。 担当教員からのメッセージ 2022年度より開始した、株式会社クロス・マーケティンググループの皆様とのコラボ授業も、今年で4年目となりました。例年、取り組む課題を変えている授業ですが、今年度は株式会社クロス・マーケティンググループに加え、株式会社REECHのご協力により、女子大生に好まれる文房具を考え、更にそのプロモーション方法を提案するという課題に取り組みました。新しい文房具とそのPR方法という二段階の提案を求められる内容のため、なかなかに難しい課題だったかと思います。しかし、苦労して考えた内容を企業の方たちに対し、プレゼンし、その評価を得るというのは貴重な経験になったはずです。今回、経験した内容は実際に社会に出た後も活かせる内容です。学生達にはこれからの学修活動でも、この貴重な経験を活かした活躍をしてもらえればと思います。最後になりますが、この度はこのような貴重な機会を頂きました、株式会社クロス・マーケティンググループ、株式会社REECHの皆様に、この場を借りてお礼を申し上げます。

3カ月の成果のお披露目!英文学科プロジェクト科目bにて、映像制作会社ピクス(P.I.C.S.)とのコラボ授業で制作された動画の完成披露試写会が行われました。

2026年1月6日(火)にプロジェクト科目b(担当:文学部英文学科 鹿島千穂専任講師)にて、株式会社ピクス(P.I.C.S.)(以下、P.I.C.S.)プロデュースのもと、イリエナナコ氏、浜根玲奈氏によるコラボ授業で制作された動画の完成披露試写会が行われました。完成披露試写会では、学生が制作した動画のお披露目の他、動画に込めた意図や制作のこだわりの紹介がプレゼン形式でおこなわれました。 授業と企業連携について この授業は文学部英文学科の専門科目として開講されており、メディア広報活動として英文学科のインスタグラム公式アカウントの運営と、そこに投稿する動画の制作を行います。 動画制作のテーマは「高校生に向けた、実践女子大学英文学科のPR動画」です。制作した動画は、実際に公式アカウントに投稿され、SNS広報として配信されています。 コラボの初回授業では、実際に動画制作のクリエイティブディレクターとしてご活躍のイリエナナコ氏から、制作のプロセスについて解説をしていただきました。その後、学生は3つのグループに分かれて動画企画を考案し、イリエ氏と映像作家の浜根玲奈氏を招いて企画の中間発表を実施しました。発表後には、お二人からフィードバックやアドバイスが寄せられました。同日には、浜根氏による動画制作の進め方に関するレクチャーも行われ、これを皮切りに本格的な制作がスタートしました。撮影や編集方法について、一つひとつ丁寧なフィードバックを受けながら、約3カ月にわたりともに動画制作に取り組みました。 コラボ授業最終回となるこの日にはイリエ氏と浜根氏をお招きして完成披露試写会が行われ、お二人から完成した動画への感想とフィードバックをお寄せいただきました。また、ゲストのお二人は審査員として最優秀賞の”イリハマ賞”を選定。選ばれた班には賞状が授与されました。 中間発表や制作の様子 チームぱ~ぷる チームぱ〜ぷるは、英文学科に対する堅苦しいイメージや大学生活への不安を解消し、高校生に大学生活を身近に感じてもらうことを目指し、Vlog(ビデオブログ)風の動画を制作しました。学生の実際の一日の過ごし方に沿って動画が展開していき、学生とキャンパスのリアルな雰囲気を伝えています。授業紹介のシーンでは、先生との距離の近さや英文学科ならではの学びを取り上げることで、学科での学生生活を表現しました。大学生が実際に学内で過ごす様子を伝えることで、楽しそうな大学生活への興味を喚起することを狙っています。 学生は動画のこだわりや制作背景について、「伝えたい内容がブレないように意識して制作しました。また、撮影するシーンに応じて撮影モードを変更したり、食事の場面ではカメラをぐっと近づけて撮影したりするなど、撮影方法に工夫を凝らしました」と話しました。 イリエ氏は、「Vlog風の動画企画として完成度が高いです。全体的に安定した信頼感があり、『英文学科の公式SNSに掲載する』というオフィシャルな動画としても安心感があります」と評価しました。さらに、「授業や学食など校内の様子を風景として伝えるシーンが、動画ならではの手法だと感じ、とてもよかったです」とコメントしました。 浜根氏は、「全体的に大人っぽい雰囲気で、紹介内容も充実していました。主人公のプロフィール情報などがあると、視聴者が動画をより自分事として捉えることができ、情報にも厚みが出ると思いました」とフィードバックを寄せました。 ★実際の投稿はこちら→https://www.instagram.com/reel/DUF5dbLgX9F/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== チームYUKIPOYO チームYUKIPOYOは、コーディネート紹介を通して等身大のJJ(JISSEN Joshidai)生を身近に感じてもらうことを目的に、Vlog風の動画制作を企画しました。学生目線のリアルな日常シチュエーションごとに、学生の私服を用いたコーディネートを設定し、友達同士の会話を再現した台本や会話シーンを多く取り入れることで、親近感のある構成を工夫しています。「寝坊した日」「デートの日」などの何気ない日常の一場面を切り取ることで、実践女子大学に通う学生の自然体な姿や、リアルな大学生活の雰囲気を伝えました。 動画制作のポイントとして、学生は「動画の撮影者も会話に加わることで、演じている学生がより自然体になり、視聴者にも参加しているような親近感を持ってもらえるようにしました」と紹介しました。また、「企画の意図から離れない動画にするため、編集のテイストも明るくかわいい雰囲気に統一しました」と、企画段階から一貫したコンセプトで制作したことを話しました。 イリエ氏は、「制作過程の中で『コーディネート紹介』と企画の軸を明確に定め切ったことがよかったと思います。班で設定した動画制作の目的も達成できていると感じました」と評価しました。さらに、「渋谷という立地を『いろいろな場所にデートに行ける』と表現している点も、この班ならではの視点で、視聴者が大学生活を具体的に想像できるフックになっていてよかったです」とコメントしました。 浜根氏は、「動画を制作していく中で、新しいアイデアや編集技術について積極的に質問し、取り入れてくれて、とても柔軟なチームだと感じました。制作途中で出てきた課題点をうまく改善し、動画全体として完成度の高い形にまとめてくれたと思います」とフィードバックを寄せました。 ★実際の投稿はこちら→https://www.instagram.com/reel/DT-LECNAYEF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== チームむきぐり チームむきぐりは、受験生に英文学科に親しみを感じてもらうことを目的に、インタビュー形式のQ&Aとキャンパス紹介を組み合わせた動画を制作しました。実践女子大学の魅力を発信するため、渋谷キャンパスのきれいな内装を映し出しながら、英文学科に通う学生の明るく元気な姿を伝えています。写真のコラージュと合成音声が印象的な動画の冒頭に続き、前半のQ&Aパートでは、通学鞄の紹介など、リアルな大学生像を知ることができる質問が用意されており、後半のキャンパス紹介では、画面左上にワイプで大学生が登場し、座談会形式で映像の紹介が進みました。全体を通してテンポ感を重視した、視聴者の関心を引く構成となっています。 学生は、「高校生が見ていて飽きない構成で実践の魅力を伝えることを意識しました。また、動画編集の際には字幕を入れることを想定した画角や、白々しくならない話し方にこだわりました」と、力を入れたポイントを説明しました。 イリエ氏は、「動画全体に楽しさがあり、テンポの良さが何よりも魅力的だったと感じました。高校生というターゲットに対して『見ているときに飽きないように』と想像力を働かせて工夫してくれた結果だと思います」とコメントしました。さらに、「編集のテンポ感やテロップの使い方などから、動画全体の世界観を感じることができました」と評価しました。 浜根氏は、「制作途中で動画の内容を追加する場面もあったと思いますが、企画の軸がしっかりしていたからこそ、全体のコンセプトがブレることなく進んだと感じました。内容追加に伴う企画の練り直しや編集作業にもスピード感があり、『企画の軸をしっかり立てておけば、後からの追加作業にも対応できる』という制作の進め方は、私自身にとっても参考になりました」と話しました。 ★実際の投稿はこちら→https://www.instagram.com/reel/DUQMmA4gXnl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== 授業の最後に イリエ氏と浜根氏によって、イリハマ賞が選出されました。 選考の結果、受賞はチームむきぐりに決定。イリエ氏は「動画の完成度の高さはもちろん、情報バランスがいい点が決め手でした。楽しさや動画で伝えたい英文学科の良さはもちろん、高校生がどのような情報を欲しがっているのか、知りたい内容が詰まっているところがよかったです」と受賞理由を説明しました。 全体のまとめとして、イリエ氏は「チームで動画制作を行うことを通じて、自分の得意なことだったり、相手の得意なことだったり、やってみてわかった部分があるのではないでしょうか。全員が同じ能力を持っている必要はなく、それぞれができることに対してお互いリスペクトしあって制作すると、チームとして楽しく制作ができるとおもいます。動画制作だけにとどまらず、今後に活かしてもらえれば」と学生に伝えました。 学生は、今回の企業連携を通じ、動画制作の基本的なスキルはもちろん、企画をつくるプロセスの理解や、チームで協働する大切さを学ぶ貴重な機会となりました。 担当教員のコメント 半期にわたるプロジェクトで、無事に3チームの動画が完成しました。学生が自らの学び舎を紹介する動画等を制作する試みは、メディアを学ぶ学科ではさほど珍しいことではありませんが、文学部英文学科の授業としてはあまり例のない取り組みではないでしょうか。 履修生たちは、ターゲット絞り込んで企画を練り、絵コンテ作成、撮影、編集作業、発表会…と、限られた時間の中で力を合わせてそれぞれのチームの動画を完成させました。その中で、単に動画制作のノウハウを学ぶだけでなく、効果的な表現方法や音楽著作権への配慮、グループでの協同作業の難しさ等、さまざまなことを学びました。 完成動画は英文学科の公式Instagramで公開され、履修生たちはまさに“英文学科の広報大使”としての役割を果たしました。これもひとえに株式会社P.I.C.S.ならびにイリエ監督、浜根監督のお力添えによるものです。この場を借りて心より感謝申し上げます

データを社会に役立てる!「データ時代の女性キャリア開発」の授業でNTTデータ数理システムの取締役による特別講義が行われました。

人間社会学部開講科目「データ時代の女性キャリア開発」の授業で、株式会社NTTデータ数理システム取締役の小木しのぶ氏による特別講義が12月2日に行われました。「自分の道を自分で選ぶために」と題し、デジタルサイエンスを活用して人生を生き抜く力を身に付けていく大切さを力強く語りました。 データで課題を解決する企業とは? NTTデータ数理システムは1982年に「株式会社数理システム」として設立しました。「数理科学とコンピューターシステムで社会のあらゆる分野の問題を解決する」というビジョンを掲げ、データを活用したシステムの開発、推進をしてきました。2012年にNTTデータグループ加入し、より幅広い企業とデータを通してビジネスを拡大しています。 統計解析ソフトウェアやデータ分析ツールの開発などのほか、大量のテキストデータから情報やパターンを抽出する「テキストマイニング」ツールの開発にも力を入れています。テキストマイニングは、たとえば社員満足度向上のためのデータ分析に使われています。自由記述のテキストを分析することで社員のニーズを深堀するのです。「企業の中にも悩みがある。それを解決するにはどの技術を使えばいいか考え、企業に合わせてシステムを作ります」と小木氏。技術が実際の業務に役立っている例を交えて話されました。 自ら道を切り開くキャリア 小木氏は「プログラミングがしたい」と新卒入社。しかし最初の配属は半導体シミュレータの開発でした。「実は数学の公式が苦手でした」と振り返り、他部署に行きたいと強く思うように。その後、UI開発や当時はまだ珍しかったロボット画像認識、テキストマイニングなど興味のある開発に挑戦していきます。しかし、良いシステムを作るだけでは知ってもらえないことに気づき、自ら営業へ異動。営業企画や広報にも携わりました。 さらにビジネススクールに通いMBAを取得。小木氏は「せっかく取ったので取締役に立候補しました」と話します。推薦者に自ら声をかけ、取締役に就任したのです。「興味を持ったことに首を突っ込み、やりたいと言うことが大切」と自らキャリアを切り開いてきた経験を語りました。 生成AI時代の人の役割とは 現在のデータ利用市場では、AIを使った解析システム開発が主流となり、特に最近の1〜2年は生成AIの台頭が加速しています。生成AIはデータの読み込みや分析が得意。「ではAIがあればデータサイエンスは不要なのでしょうか」と小木氏は問いかけます。確かに統計や機械学習の基礎知識がなくてもプログラムでき、渡したデータを深く分析してくれます。 しかし小木氏は「不要にはならない」と断言します。たとえば最適なシステム選択や課題設定などのビジネス理解は人間の役割。また生成AIが出した結果が正しいかを判断するのも人間です。「統計や機械学習の知識だけでは武器にならない。それをどう使うか考える力が求められています」と語りました。 総合格闘技のような感覚で必要な力を身につけよう 「データサイエンスに限らず、専門家+アルファを目指そう」と小木氏は語り掛けます。小木氏はそれを「総合格闘技」と表現しました。総合的に物事を考えられると、スピーディに物事を解決したり、さまざまな角度からリスクを避けることも出来たりします。「生成AIに仕事を奪われないために、したたかに生き残りましょう」と小木氏は話しました。 「総合格闘技」に必要なものとして「自分の力を把握する」「なんにでも興味を持つ」「視座を高く持つ」を挙げます。得意なことを見つけ、役立つ場を探す。視座を高く持ち全体を見渡すことで、次にやるべきことが見つかると話します。「私もあれこれ取り組んできたからこそ、自分の道を選べている。自分で道を選ぶため、総合格闘技の力を身に付けましょう。ぜひいろんなことにチャレンジしてみてください」と講義を締めくくりました。 「やってみる」が拓く未来 講義のあとは質疑応答の時間が設けられました。先生からも「取締役に就任してどうでしたか」と質問が。小木氏は「同じ会社なのに、自分の知らないことがたくさんありました。なってよかったと思います。なんでもやってみるのはおすすめです」と回答されました。 また、また、「生成AI事業が大きく伸びている理由は何だと思いますか」という問いには、「いまの企業は生成AI導入に予算が付きやすい。社会に出れば使うようになりますので、大学でも積極的に利用しリテラシーを身に付けるべきだと思います」と述べました。そのうえで「社会に出て突き当たるのは、生成AIに聞いても答えが出ない問題です。どのように技術を使うのか、うまく使える力を身に付けましょう」と話しました。学生たちにとって、これからの時代を生き抜くヒントを得られた講義となりました。 担当教員からのメッセージ 本授業「データ時代の女性キャリア開発」では、企業の第一線で活躍されている方をお招きし、社会の中でデータがどのように課題解決に活かされているのか、また女性がどのようにキャリアを切り拓いてきたのかを、ご自身の経験を交えながら語っていただいています。 今回の講義では、データで社会や企業の課題解決に取り組む現場のお話に加え、「実は数学の公式が苦手だった」という意外なエピソードや、そこから実務の中で力を身につけていった過程も紹介されました。学生にとっては、得意・不得意に関わらず挑戦することの大切さを実感できる機会になったのではないかと思います。また、キャリアを積み重ね、取締役として活躍されている現在に至る歩みも、大きな刺激になったようです。 生成AIが急速に発展する時代においても、最終的に課題を見つけ、判断し、人と協力して解決へ導くのは人間の役割です。講義の中で示された「総合格闘技のように、さまざまな力を組み合わせて身につけていくことが大切」というメッセージは、これから社会に出ていく学生にとって非常に印象的だったと思います。 この授業を通じて、「自分にできるだろうか」と考える前に、まずは「やってみる」ことが未来を拓く一歩になると感じてもらえればと考えています。本授業が、学生一人ひとりにとって自分の可能性に気づき、新しい挑戦に踏み出すきっかけになることを期待しています。

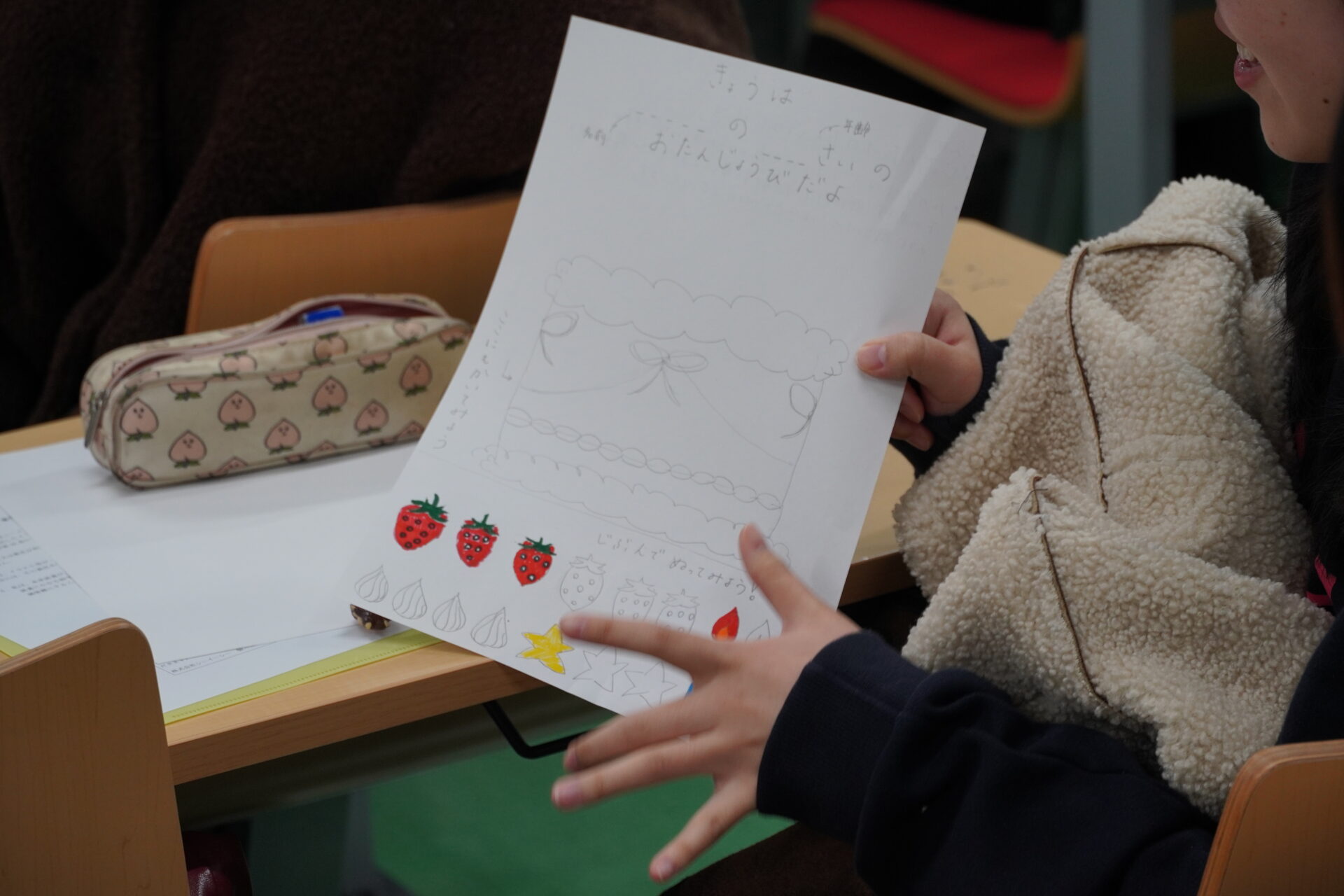

子どもと遊べる紙の遊びを考えよう!「幼児教育法」の授業で子育てアプリ「at Claps(アットクラップス)」のコンテンツを考える実習が行われました。

幼児保育専攻科目「幼児教育法」(担当:生活科学部生活文化学科 井口眞美教授)の授業で、1月5日に株式会社シーイーシー(以下、シーイーシー)との特別コラボが行われました。子育てアプリに実際に登録する、子どもと触れ合える『紙の遊び』作りに挑戦します。学生たちは楽しくも真剣に作品作りに取り組みました。 保育の学びは企業にも活かせる 机の上には白い紙と色鉛筆やマーカーが並べられていました。学生たちは少し高揚した様子で席に着きました。机にはシーイーシーのノベルティも置かれており、その中にはクマやうさぎのイラストが描かれたクリアファイルも。学生たちからは「かわいい」と声が上がっていました。子育てアプリ「at Claps(アットクラップス)」の担当者であるシーイーシーの君島雅代氏が登壇され、「このクリアファイルに描かれているキャラクターは保育科出身の社員がデザインしました」と紹介。「幼児教育の学びは、企業のキャラクターデザインなどにも活かすことができます。幼稚園や保育園、小学校の先生も大切な仕事ですが、企業で保育の知識を活かす道もあります。進路の選択肢の一つとして、企業も考えてもらえたらうれしいです」と学生たちに語りかけました。 シーイーシーは今年で創業58年を迎える老舗のIT企業です。製造・金融・医療・物流・公共分野など、企業や官公庁向けにシステムの開発、運用、保守などを行っています。そんなシーイーシーの技術力とコンビニ印刷のノウハウが合わさり、「at Claps」が開発されました。「at Claps」について詳細な情報はこちらから→ https://atclaps.cec-ltd.co.jp/#nav 一人の母の思いから生まれたアプリ 「at Claps」は、ぬりえやペーパークラフトなど、紙遊びのおもちゃを簡単に検索・印刷できる子育てアプリです。スマートフォンで、遊びたいぬりえやペーパークラフト、幼児教材を選び、全国のコンビニや自宅のプリンターで手軽に印刷できます。2024年3月にリリースされ、現在は84の企業・団体が無償提供する合計1,000点以上のコンテンツを掲載しています。 開発の出発点となったのは、仕事に追われなかなか娘との時間が取れなかった母親である発案者の思いでした。忙しい中でも娘とオリジナルの紙遊びをしたとき、心が温かくなるのを感じ「忙しい家庭でも紙遊びを手軽にできる仕組みを作りたい」と、「at Claps」を企画しました。君島氏も3児の母として、その思いに強く共感したといいます。二人目がまだ小さかった頃、長女から「お母さん、もっと一緒に遊びたい」と言われた言葉が胸に刺さりました。そんなときに一緒に楽しんだのが紙遊びです。画用紙や折り紙でクリスマスツリーを作ると、長女はとても喜んでくれたと振り返ります。 ただ、無償の紙遊びコンテンツは多くの企業が提供しているものの、それぞれから遊びたいコンテンツを探す手間がかかることが課題でした。「材料をそろえたり、アイデアを考えたりするのが負担に感じることもあった」と君島氏。そうした課題を解決する、コンテンツを一元管理するアプリである、「at Claps」に大きな魅力を感じたと語りました。 自由な発想で考えよう いよいよ学生たちがコンテンツ制作に挑戦します。お題は「遊びを楽しむことを通しておのずと力が身に付くコンテンツ」です。「at Claps」は家庭での親子遊びだけでなく、延長保育や学童、お昼休みのちょっとした時間など、さまざまな場面で利用されています。そのため、短時間で取り組めて達成感があり、子ども自身が主体的に楽しめる余白のある遊びが人気です。君島氏は「これらはあくまでヒントです。自由な発想で、新しい遊びを考えてみてください」と学生たちに呼びかけました。 このコンテンツ制作には、2年前の先輩たちも挑戦しました。現在掲載されているものには、点をつないでライオンのたてがみを完成させる遊びや、洗濯ばさみを使ってタコの足を作るものなど、発想豊かな作品が並びます。今回学生たちが制作するコンテンツも、後日プロのデザイナーによってデザインされ、実際に掲載される予定です。「皆さんのアイデアが、子どもたちの笑顔につながることを期待しています」と、君島氏は学生たちにエールを送りました。 紙の遊びで子どもを笑顔に 学生たちはさっそく制作に取りかかりました。近くのメンバーと意見を交わしながら形にしていったり、思いつくままに絵を描きすすめていったりと、それぞれが真剣な表情で取り組みました。おうちを舞台に切り貼りで片付けを学べるペーパークラフトや、お弁当の中身作り、パズル、ちぎり絵、カレンダー、すごろく、ふくわらいなど、多彩なアイデアが次々と形になっていきました。 制作時間は約30分で、授業の最後に数名の学生が作品を画面に映しながら簡単に紹介しました。紙を切り抜いてポストを組み立てるペーパークラフトを制作した学生は、はがきもセットで用意。切手には子どもが自分で絵を描き、貼って投函できるよう工夫しました。君島氏も「最近はメールで済ませることが多いので、ポストに投函する体験に着目した点がとても良いですね」と感心した様子でした。また、「子どもの頃、おままごとやお店屋さんごっこが好きだった」という学生は、レジとお金を制作。QRコード決済も体験できるようにするなど、現代らしい工夫が光りました。 発表後、君島氏は「たくさんのアイデアを出していただき、ありがとうございます」と感激の面持ちでコメント。学生たちの作品は今後さらにブラッシュアップされ、アプリへの掲載が予定されています。 担当教員からのメッセージ コンテンツの開発は、これで2回目となります。今回も、幼児保育専攻3年生の授業内で実施しました。さすが、保育所や児童福祉施設での実習を終えた3年生だけあって、子どもたちが遊ぶ姿を具体的にイメージしながら活動を進めていました。授業後には、学生から「自分が子どものころに遊ぶのだったら、これをやってみたい!とイメージして作るのが楽しかったです」「友達の作品に自分にはない視点や考えが見えて、とても勉強になりました!」といった感想が寄せられました。保育者として求められる、“子どもの視点に立ち、遊びを創造する力”を発揮する経験になったことと思います。

パン屋さんと一緒に!「手作りパン作り体験」に本学学生が参加しました!

2025年12月6日(土)、「ほんもの実感!作ってみよう!食べてみよう!こんせんくん家の台所」の一環として、「パン屋さんと一緒に“手作りパン作り体験”」が、ぱる★キッズ足立にて開催され、本学学生が参加しました! プログラムについて 当日のプログラムは、ぱる★キッズ足立に通う園児とその保護者を対象に、手作りの楽しさや食への理解を深める内容で実施されました。本学の学生は、アシスタントとしてプログラムに参加しました。 今回の取組は、パルシステム東京に勤務する荒井さんから、お声がけいただき実現したものです。荒井さんは生活科学部食生活科学科の白尾美佳教授のゼミ出身であることから、白尾ゼミ、栄養教諭教職課程履修生や食育に関心のある1年生など、有志の学生が集まり、食育の実践の場を体験しました。 パン作り体験の講師を務めたのは、パルシステムの子会社である株式会社パルブレッドの社員さんです。「国産小麦の素材にこだわり、手間ひまを惜しまず、ていねいに焼き上げた“ほんもののパン”を作っています」と話し、園でもおやつとして提供されているパルブレッドのパンの特徴を紹介しました。日本の小麦自給率が低い現状の中で、パルブレッドでは国産小麦のみを使用したパンづくりに取り組んでおり、小麦本来の風味を生かした安全・安心なおいしいパンを届けています。 園で提供しているパンについては、「軽くトーストして出すと、子どもたちが笑顔でたくさん食べてくれるのが印象的です」と話しました。また、「今日は、保護者の方にもぜひこのおいしさを味わっていただけたらうれしいです!」と参加者へ呼びかけました。 体験の様子 当日は、パンとバターの手作り体験を実施。学生は、参加者一人ひとりの作業を一緒に体験しました。 パン作り体験では、手順の説明に加え、生地が発酵する仕組みについても解説があり、参加者は普段食べているパンがどのようにつくられているのかを、実際に手を動かしながら学びました。講師のアドバイスを受けながらパンを成形し、自分の手で形を作ったパンの焼き上がりを楽しみにする様子が見られました。さらに、パンの成形後、焼き上げ前の二次発酵の時間を使って、乳と生クリームからバター作りにも挑戦しました。 オーブンで焼き上げられたパンは、参加者全員で実食。また、パルブレッドの工場で焼き上げられたパンの試食も行われました。 学生たちは、食育の現場を体験することで、専門的な学びが社会の中でどのように生かされているのかを、実感をもって捉えることができました。 参加学生の感想 「先日は保育園でのパン作り体験に参加させていただき、そちらの保育園特有の食育や保育、木育を感じることができました。」「パン作りでは、パルシステムの方が作っている様子を見せながら、保育士の方が園児の皆さんに楽しく分かりやすく声をかけている姿が印象に残りました。」「ご家族ごとにテーブルでパンを成形する時、私も園児の様子を見ながら、やさしく声をかけるように心がけました。」「パンやバター作りの途中に、保育士の方が園児の皆さんに質問したり、発言させたりしていて、自分で考えて伝える力を育むようにしているのだと思いました。バター作りでは、園児の皆さんが思いっきり振っている姿が楽しそうで可愛かったです。」「パンを焼いている時に発表を見させていただき、沢山の大人がいる前で元気よく歌ったり劇をしたりする姿に、ほっこりしました。」「手作りのパンは、美味しそうに笑顔で食べている子が多く、今回の食育行事の成果を感じられました。」 担当教員からのメッセージ 今回お声かけいただいた荒井さんは、卒業論文においてご自身で農作物を栽培し、その機能性に関する研究に取り組まれるとともに、食育活動やボランティアへの参加、農家訪問など、さまざまな実践的な経験を積まれてきました。これらの経験が、現在のお仕事にも大いに生かされているとのことです。大学生にもぜひ多様な経験を積んでほしいという思いから、今回の企画をご提案くださいました。 今回の子どもたちへの食育活動は、園長先生をはじめ、他園からの応援を含む多くのスタッフや協力者の皆様のご尽力により実現したものです。また、食育実施後には、関係者の皆様で今回の取り組みに対する評価を共有することができました。食育は単なるイベントで終わるのではなく、このように振り返りと評価を丁寧に行っていくことが重要であると考えます。 このような現場に学生が参加させていただいたことは、栄養教諭や栄養士、家庭科教諭を目指す学生にとって、非常に貴重な学びの機会となりました。 この場をお借りして、パルキッズ保育園ならびにパルシステムの皆様に、心より感謝申し上げます。

企業の社会的責任とは?「社会責任論」の授業でJFEテクノスによる特別講義が行われました。

12月18日の「社会責任論」(担当:生活科学部 現代生活学科 倉持一准教授)の授業で、JFEテクノス株式会社による特別講義が行われました。企業の社会的責任についてどのようなことをしているのか、実例を挙げながら語っていただきました。学生たちは企業のCSRやCSVの考えについて学びを深めるきっかけとなりました。 JFEテクノスはなんの会社? 登壇されたのは木村満氏と村田雄介氏です。村田氏は「少し難しい言葉も出てきますが、リラックスして聞いてください」と語り、講義が始まりました。最初に会社紹介を行ったのは木村氏です。1990年にJFEの前身である日本鋼管株式会社へ入社。「30年以上働いてきましたが、企業の社会的責任について深く考える機会は少なく、今回は私にとっても良い機会です」と話しました。「JFEは鉄を主軸とした会社です」と木村氏。日本鋼管と川崎製鉄が2002年に経営統合してJFEHDが発足し、現在は鉄鋼、エンジニアリング、商社の3事業を展開しています。そのうちJFEエンジニアリングのグループ会社の1社がJFEテクノスです。「ルーツは造船業」と木村氏は説明し、船体製造の技術を応用して橋や線路、工場やプラントなど社会インフラを築いてきたと紹介しました。 JFEテクノスは主にそれらのメンテナンスを担っています。太陽光・風力発電設備、コンテナクレーン、高速道路の橋脚、焼却炉、立体駐車場など多岐にわたるものの保守を行います。「脱炭素の観点からも、今あるものを長く使うことが重要です。劣化を防ぐためには定期的な点検や補修が欠かせません」と語りました。 インフラを守ることで社会貢献 JFEのパーパスは「くらしの礎(もと)を技術で創り担い、すべての人を笑顔にする」。木村氏は「すべての人とは顧客だけでなく、社員も仕事を通して含まれます」と説明しました。「そのためにも、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが必要です」。社会の一員として認めてもらう取り組みの一つとして、事業を通じたSDGsへの貢献を重視しています。 JFEテクノスの社会的責任は、インフラを守ること。これは社会の維持に大きく貢献しています。「ただし、CSRは事業以外にもあります」と木村氏が挙げたのが地域社会との交流です。交流によって認知度が高まり雇用が生まれ、雇用の拡大は企業の成長とさらなる社会貢献につながります。「社会貢献を通じて社会的価値が生まれ、自分たちも成長していく。企業・消費者・社会の好循環を生み出すことが価値の創造、つまりCSV経営の軸になるのです」と語りました。 技術開発を行うためにも成長は大事 続いて村田氏が登壇。大学生の頃はアウトドアに関わる仕事を目指していましたが、怪我で断念。自分を見つめ直すため海外を巡る中で、どの国でも日本の製品やサービスが活躍していることに気付いたといいます。日本にいては分からなかった製品のすごさを実感し、自動車会社に入社。その後、車以外でも多くの人の役に立ちたいと考え2013年にJFEへ転職しました。「学生時代はこんな業界があるとは知りませんでした」と、車業界をきっかけにエンジニアリング業界と出会ったと話しました。 JFEグループのパーパスは「世界最高の技術で社会に貢献する」こと。社員の約6割が技術者で、日本だけでなく世界で戦える技術力に誇りを持っています。その技術力を強みに、カーボンニュートラル分野のトップランカーを目指しています。 環境問題の解決は会社の使命 「カーボンニュートラルの技術開発には、利益がなければ研究費を確保できません」と村田氏。「だからこそ成長が必要です。企業の利益追求も、何のために利益を増やすのかという目的がなければ社会に認められません」と語ります。気候変動は世界的な課題であり、限られた資源を守りエネルギーを効率的に使うには高い技術力が不可欠です。 「これほど環境を重視するのは、私たちの事業が大量の二酸化炭素を排出するからです」と村田氏。日本のCO₂排出量は世界5位で2.9%。一見少なく思えますが、6位以下は1%程度で「相対的に見ると多い」と指摘します。排出量が最も多いのは発電や石油精製などのエネルギー変換分野で約4割、次いで鉄鋼や建設・製造などの産業分野です。「JFEグループはどちらも深くかかわる分野です。鉄を扱う会社の使命として、二酸化炭素削減に取り組む必要があのんです」と強調しました。さらに「インフラは一度整備すると数十年使われます。建設や設置時にもCO₂が出るため設計段階で省エネを考え、長く使い最後はリサイクルできるよう取り組んでいます」と説明しました。 CSRは地域とつながってこそ 最後にJFEグループのCSRの取り組み事例として紹介されたのが、ごみ問題への対応です。公道の清掃活動やごみ拾い大会を定期的に実施。社内での分別は18種類と細かく分けられているといいます。「本社近くの池では、近隣の小学生を招き、虫取りなど自然と触れ合う交流会も行っています」と紹介されました。 また、社員が働きやすい環境づくりにも注力しています。「福利厚生は社員へのCSRです」と語り、家賃補助や取得しやすい年休制度、育休など、ライフイベントを支える制度を整えています。企業の成長を目指すことで社会のサステナビリティに循環していくことがCSRだということを、学生たちも学んだ講義でした。 担当教員からのメッセージ 企業は単なる経済の担い手ではなく、私たちのよりよい未来をつくる大きな主人公の一人だという認識が当然視される中、企業経営において欠かせないのが「企業の社会的責任(CSR)」の考え方です。この「社会責任論」の授業では、CSRを歴史的な理論変遷を主軸に考察しながら、その時代において何が論点とされ、かつ、どのような影響が企業活動に生じたのかを学びます。これまで、経営者個人の倫理観を重要視する議論もあれば、企業という営利追求組織だからこそ幅広い社会責任論は認めるべきではないという議論もあれば、いや、経済的価値と社会的価値の双方を創出することが重要だという議論も登場するなど、CSRに関する議論はまさに百花繚乱です。これらの議論を体系的に学び、現代の企業経営のあるべき姿を自らの価値観と照らし合わせながら考えている学生にとって、今回のJFEテクノス株式会社の特別講義は、よりリアルなCSRを感じ取る良い機会になったと考えています。利益追求を旨とする企業という組織がいかに社会貢献に取り組み、自社と社会の2つのサステナビリティを実現していくのか。これは非常に難易度の高い経営課題ですが、それでも真摯にチャレンジし続けるJFEテクノスの各種施策を目の当たりにしたことで、学生たちの企業観も変化したのではないでしょうか。

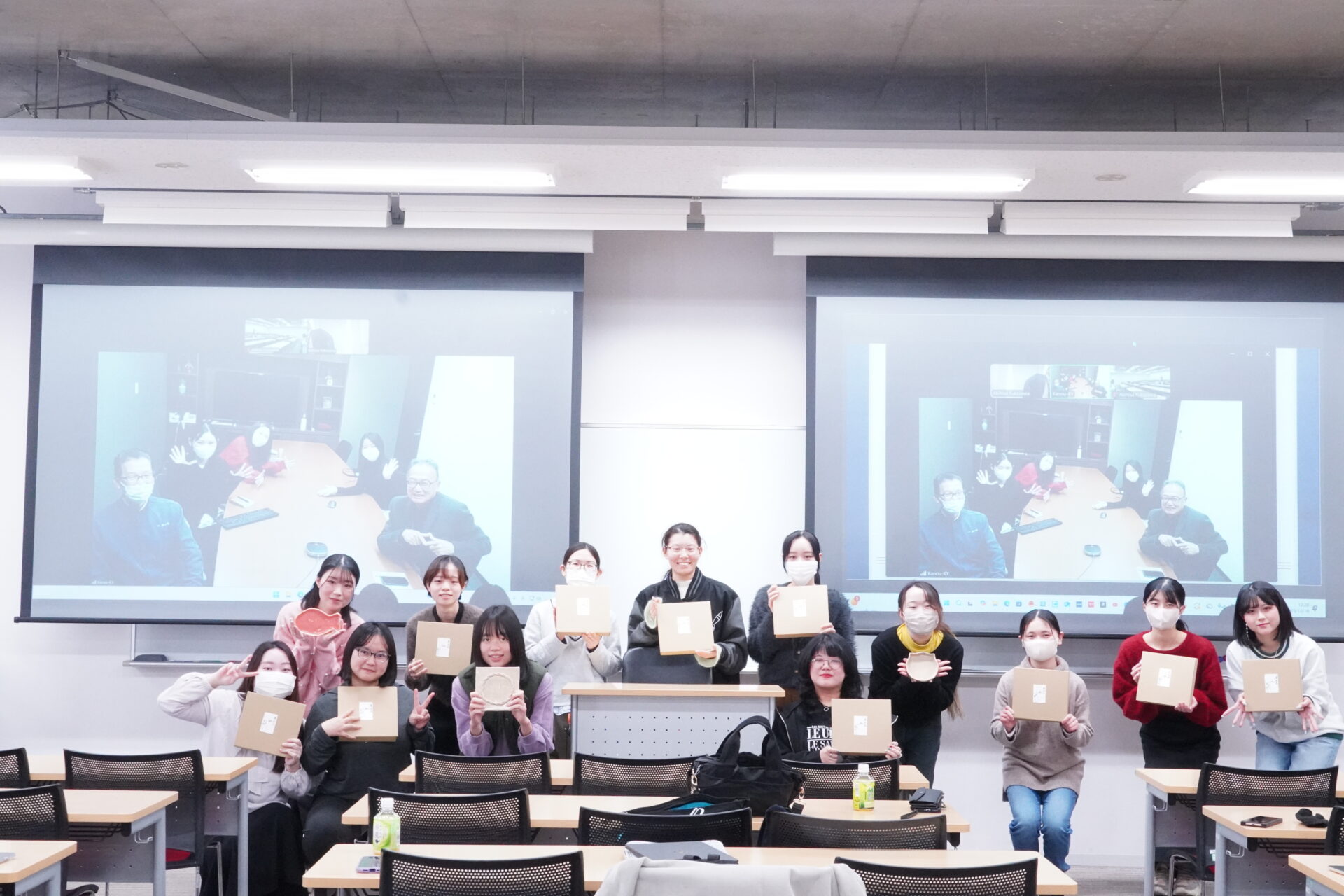

国文学マーケティングプロジェクトの授業にて、株式会社叶匠壽庵とコラボした課題の最終発表が行われました

12月18日(木)に国文学マーケティングプロジェクト(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、株式会社叶匠壽庵(以下叶匠壽庵)の皆さんとオンライン会議を繋ぎ、学生の課題発表が行われました。 授業と企業連携について 「国文学マーケティングプロジェクト」は、文学部国文学科の学生を対象とした専門教育科目です。日本文学と深く結びつく企業について主体的に調査・研究することで、マーケティングと文学との関連性を理解し、学科で学ぶ意義をより深めることを目的としています。さらにこの授業では、連携企業である叶匠壽庵を対象に調査研究を行い、その成果として企業紹介を作成します。 10月には人事部長 角田徹氏を渋谷キャンパスにお招きし、叶匠壽庵について直接ご講演をいただきました。また、11月初頭には実地研修(滋賀県大津市にある製造工場併設の本社「寿長生(すない)の郷」の訪問)が行われ、企業全体に息づく“ものづくりの美意識”と“循環の精神”を現地で体験しました。 実地研修の様子 その後学生たちは「実地研修で得た経験を踏まえた叶匠壽庵の企業紹介」をプレゼンテーション形式で作成。最終発表では、企業概要や理念などの会社説明において重要な要素を取り入れながら、それぞれの視点で魅力を紹介しました。 叶匠壽庵本社と生中継がつながっているスクリーンには、角田氏のほかに実地研修でお世話になった4名の社員の方が登場。皆さんにこやかに手を振りながら「発表頑張って」と学生にエールを送りました。 1班 学生は叶匠壽庵の特徴を「天井のない職場の可視化」「自然との共生から生まれる美意識」「手間を惜しまない商品作り」「里への還元」の4つの観点から紹介しました。 とくに「天井のない職場の可視化」について、学生は実地研修で訪れた寿長生の郷の様子から「和菓子職人や販売員、農園担当など、異なる職種の従業員が同じ空間で働き、互いの仕事が自然と見える環境が整えられている」と話し、同時に寿長生の郷を訪れたお客さんと従業員の距離も近いことに言及しました。これらの発見から、顧客の声を直接商品開発に反映できる土壌が生まれていると分析しました。 2班 学生は叶匠壽庵が大切にしている価値観「大御宝(おおみたから)」について紹介しました。この言葉はすべての従業員の方を大切にするという気持ちから使われており、「和菓子の製造や販売に直接関わってない方も1人1人宝として敬う考え方」であると説明しました。 さらに実地研修の経験から「角田さんの案内で郷を歩いている時に、すれ違う従業員の方一人ひとりの名前や役割を紹介していただき、互いをよく理解し合っている様子を肌で感じました」と話し、理念を全員が認識しているだけではなく日常の中で当たり前に実践している組織風土を紹介しました。 3班 学生は叶匠壽庵の特徴を「老舗企業と戦っていく闘争心があり、差別化に力を入れている」と述べ、和菓子に使用する素材や製造工程におけるこだわりや滋賀の自然・文学を前面に押し出した商品展開を、「滋賀県としてのプライドと独自の生存戦略を見出している」と指摘しました。 また、企業理念にある「大御宝」という言葉が単なるスローガンではなく現場で実践されていることを実地研修の経験から紹介し、『叶匠壽庵に合う人物像』として、人との距離が近くアットホームな環境を好む人、 滋賀という土地を愛している人などの条件を挙げました。 4班 4班は、叶匠壽庵の商品開発に注目し、〈K1グランプリ〉と呼ばれる取り組みについて紹介を行いました。〈K1グランプリ〉は年に一回、新商品のアイデアを社員から募る商品企画のコンテストです。コンテストに応募する社員は新商品案の提出、試作、経営陣へのプレゼンテーションを一貫して行います。 学生はこの取り組みが、①定期的な新商品の発売 ②戦略的思考を養う社員教育 ③部署を超えた交流 の三つの目的があることをクイズを交えながら紹介し、とくに部署を超えた交流について、「職人と協力して製作する試作や商品部とやり取りするプロセスを通じ、職種や部署の垣根を超えて社員同士が交じり合う環境が生まれている。目的として部署間交流を据えている企業は少ない」と独自性を指摘しました。 5班 5班は国文学科の学びと企業のこだわりを結びつけた視点で発表を行いました。叶匠壽庵が文化的な背景をくみ取りながら和菓子を制作していることや、国文学の知見が商品企画に活かされていることを述べ、その具体例として、叶匠壽庵の銘菓〈あも〉と〈標野〉の紹介を行いました。 〈あも〉は商品名が宮中に仕えた女性の言葉(女房言葉)で「お餅」を指すことから名づけられたこと、〈標野〉は万葉集に収められた額田王(ぬかたのおおきみ)の和歌をもとに生まれた商品であることを説明しました。また、〈あも歌留多〉(百人一首が印刷された最中種。あもを挟んで楽しむ商品)が、滋賀県大津市にある近江神宮が百人一首ゆかりの地であることにちなんでいることも説明し、叶匠壽庵が土地に根付く文化と和菓子を結びつけた商品開発を行っていることを紹介しました。 6班 叶匠壽庵の概要を「和菓子の製造販売を中心に、喫茶事業や懐石料理の提供など多くの事業を手掛ける総合的な食文化企業」と紹介。学生は特に組織文化に注目し、①企業理念である農耕1つに基づき、原料の栽培から商品の販売までを一貫して行っている体制 ②その体制によって高度な品質管理とブランド価値を維持し、地域とともに歩む経営を実現していること の2点を大きな特徴として述べました。 実地研修の経験から「『若気の至りを大切にする』という言葉が印象的で、立場に関係なく意見を伝えやすく、様々な挑戦を後押しする風通しのよさを感じることができた」と話しました。 授業の終わりに 授業の総括として、角田氏は「まずは皆さんお疲れ様でした」と学生たちをねぎらい、「長い時間をかけてすてきな資料を制作してくださりありがとうございました。私がみなさんと直接お会いしたのは2回だけでしたが、その2回でこれだけのものをまとめることができるのかと驚きました」と学生の発表に対する感想を話しました。 また、「2回だけでここまでまとめられるなら、私たちはもっとすごいことができなければいけませんね」と冗談交じりに笑い、「春には寿長生の郷に植えられた梅の木に花が咲きます。ぜひまた来てください」と話しました。 学生たちにとって、叶匠壽庵の企業研究を行うことで、国文学の価値と学ぶ意義を実感する貴重な機会となりました。 担当教員からのメッセージ 国文学科の学びが、どう社会に繋がるのか、実際に企業活動を通して知る事は、本当に貴重な学びに繋がっていると感じます。興味のあること、好きなことを仕事にできることは、理想的な姿だと考えます。実際に、国文学科の卒業生が、叶匠寿庵様に勤務しており、活き活きと日々を過ごされていることが、このことを物語っていると思います。この場を借りて、毎年、学生をあたたかく迎え入れて下さっている、芝田社長、角田部長をはじめ、叶匠寿庵の皆さまに、この場を借りて心から感謝申し上げます。