10月2日(月)に国文学マーケティングプロジェクト(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、株式会社資生堂(以下資生堂)資生堂企業資料館館長の大畑昌弘氏をお招きし、企業の歴史と理念についてご講演をいただきました。国文学マーケティングプロジェクトは、文学部国文学科を対象に開講されている専門教育科目です。日本文学とかかわりの深い企業を主体的に調査研究することで、マーケティングと文学の関連性を意識し、学科で学ぶ意義をより深めていくことを目的としています。

講演のはじめに大畑氏は、「資生堂は『変わらないために変わり続けてきた会社』」と紹介し、「『世のためにという思い』『いつの時代も〈本物〉を造り出そうとしたこと』『創り出した〈本物〉の価値をきちんと届けること』この3つのこだわりを大切にしてきました。今回の講演で、それを感じていただけたら」と述べました。

資生堂企業資料館について

静岡県掛川市にある資生堂企業資料館。1992年に設立され、創業当時から今につたわる貴重な資料の保存・収集・展示を行っています。

設立のきっかけは、1972年に社史である「資生堂百年史」を編纂したこと。

資料収集を行う中で、統一された収集ルールと保管システムが求められ、企業資料の長期保存を目的に資料館が企画されました。

「資生堂企業資料館」公式サイト

https://corp.shiseido.com/corporate-museum/jp/

「資生堂企業資料館オンラインツアー」

https://corp.shiseido.com/jp/company/museum/

資生堂の創業

資生堂は1872年、福原有信が日本初の民間洋風調剤薬局として創業しました。1888年には、日本初の練歯磨〈福原衛生歯磨石鹸〉を発売。当時としては高価格でしたが、科学的な機能性や高級感を打ち出し、大きな成功を収めました。大畑氏はこれを「資生堂の本物志向や高品質へのこだわりが表れた商品」と紹介しました。

1897年には、資生堂初の化粧品〈オイデルミン〉を発売。赤い化粧水をガラス瓶に詰めたこの商品も高品質を追求したもので、「資生堂の赤い水」として評判を呼び、資生堂を象徴する存在となりました。

資生堂パーラーについて

資生堂のDNAである「先進性・高品質・本物志向・西洋風」を象徴する事業が、化粧品会社が飲食店を経営するというすこしかわったビジネスである、資生堂パーラーです。1900年、創業者・福原有信はパリ万博視察の帰路にアメリカを訪れ、ドラッグストアで人気を博していたソーダ水に着目。日本でも導入を決断し、機材だけでなくグラスなどの食器もすべて本場から輸入しました。本物へのこだわりが「まるでアメリカにいるよう」と評判を呼び、休日には遠方からも人が訪れる一大名物となりました。

これが発展し、1928年に薬局から独立したレストラン〈資生堂アイスクリームパーラー〉が開業。西洋料理の草分けとして人気を集め、高級志向と本物感を追求する場は文化人のサロンとしても機能しました。当時の小説に「資生堂」や「パーラー」が登場するほど文化的存在感をもち、その洗練されたイメージは資生堂全体のブランド形成に大きく寄与したと紹介されました。

「美と文化の発信者」という企業文化の確立

資生堂の美の提案意識を確立したのは、創業者の理念を継承した初代社長・福原信三でした。画家志望から家業を継ぎ、アメリカで薬学を学んだ信三は、1916年に意匠部と試験室を設立。パッケージや店舗設計、研究開発の体制を整え、現在の研究拠点の礎を築きました。また、鷹の図柄を廃し〈花椿マーク〉を考案、1927年には「資生堂書体」を制定するなど、時代に先駆け企業ブランディングを実施。資生堂のイメージの定着を図りました。

さらに、〈資生堂ギャラリー〉を開設して若手芸術家を支援し、美容科や子供服科を通じて総合的な美容文化を提案。文化情報誌〈花椿〉では、最先端の生活文化の発信と共に、時代の波によって刷新されていく新しい女性像を発信しました。大畑氏は「資生堂は単なる化粧品会社ではなく、文化を創造し生活に彩りを与えてきた」とまとめました。

資生堂の発展

二代目社長・松本昇は、震災や戦争の動乱期に資生堂の価値伝達の仕組みを経営的な側面から確立しました。大畑氏はその具体例として、「品質本位主義」など社員の精神を示す〈五大主義〉や、社員が本物の価値を届ける〈ミス・シセイドウ〉などの取り組みを紹介。

特に重要と話すのが、1923年導入の〈資生堂連鎖店(チェインストア)制度〉です。これは「お客さま・小売店・資生堂が共に栄える」という〈共存共栄主義〉の実践であり、乱売(大変安く売ること)されがちだった化粧品を契約小売店で正規価格のみ販売する仕組みでした。震災で販売網が打撃を受けた中、新しい販売経路を築く狙いもありましたが、資生堂の高級志向のブランドイメージが信頼を呼び、業界の冷笑をよそに契約は年間目標200件に対して1700件を突破。ピンチをチャンスに変え、資生堂の価値を世に広く伝える契機となりました。

時代に合わせた変化

資生堂は戦争で化粧品が奢侈品に指定され生産販売ができなくなった時代も、形を変えて存続しました。戦後では日本初となるカラーポスターを発表し人々に希望を届け、1960年代には特色ある販売キャンペーンを展開。その中で生まれた広告では「上品で清廉な資生堂スタイル」に対抗し、女性自身が求める新しい女性像を提示する「反資生堂スタイル」が登場しました(「太陽に愛されよう」ポスター)。さらに1980年代には「サクセスフルエイジング」を掲げ、老いを前向きにとらえる視点を社会に広めます。近年も、2011年の東日本大震災支援や、2020年のコロナ禍で手に優しい消毒液を開発し売上の一部を寄付するなど、社会の困難に寄り添う取り組みを実施。資生堂は災害や疫病の時代にも「できること」を模索し続け、常に時代に応じた価値を発信し続けています。

本物の価値を創造し、それらを伝えるため、時代や社会に合わせて様々な変化に挑んできた資生堂。大畑氏は「私も『今の私にできることを精一杯やろう』という気持ちで常に活動している。その中で何かしら皆さんや社会に寄与する会社でありたい」と、社員としての在り方を述べ、講演を終了しました。

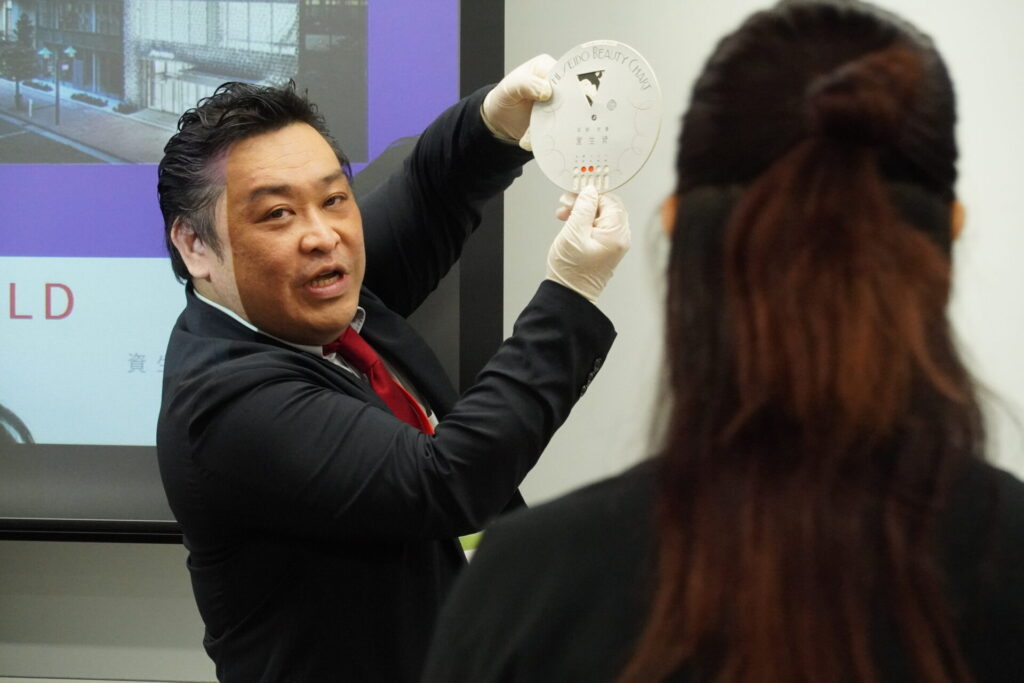

鑑賞と質疑応答

講演の最後には、資料館から持参された貴重な品々を間近で鑑賞する時間が設けられました。会場では、大畑氏の解説を受けながら、1897年に販売が始まった化粧水「オイデルミン」のレプリカや、シーンに合わせたメイク方法を紹介する「ビューティーチャート」などが紹介されました。なかでも注目を集めたのは、日本で初めて女性ホルモンを配合したクリーム「ホルモリン」です。容器には、繊細な装飾と資生堂の花椿のロゴが施されており、大畑氏は学生に「率直な感想を聞きたい」と問いかけました。学生からは「小さくてかわいい」「ロゴのワンポイントが素敵」などの声があがり、大畑氏は「今の感覚を知りたかったのですが、やはり“かわいい”と感じてもらえるのですね」と満足そうに話しました。

その後の質疑応答の時間でも活発な意見交換が行われました。

学生から「働いている人の男女比率はどのくらいですか?」という質問が出ると、大畑氏は「美容部員を含めると女性が8割。含めなくても5:5か4:6くらいで女性が多いと思います」と回答。学生たちは、その割合が予想以上だったのか、驚いた様子を見せていた。

また「館長の仕事はどのようなことをしているのですか?」という質問には、「開館日・閉館日にかかわらず、見学案内や問い合わせの対応、資料整理や資料の貸出など、資料館ならでの仕事をしています。同時に複数の業務を並行して行うことも少なくないので、メンバーやアシスタントさんたちに対応いただくタスクの優先順位を決めたり、館内における基本的な決裁も私の仕事ですね。」と説明しました。

今回の講演は、文化にも寄与する企業の意識に触れる貴重な機会となりました。

担当教員からのメッセージ

国文学の学びと企業活動を結び付けて考えることをコンセプトにした本講座も6年目を迎えました。

本講座には、資生堂と叶匠寿庵の2社にご協力をいただいて授業が進行していきます。

まずは、資生堂企業資料館の大畑館長からの講話をいただきました。150年を超える長い歴史を持つ資生堂、常に時代の先導者として、「美」へのこだわりを繋ぎ続けてきた社員たちの深い思いがあります。

そして、近代文学の中にも数多く登場する資生堂パーラーなど、国文学の学びが、企業の歴史の中に散りばめられていることを改めて学びました。大畑館長には、この場を借りて心から感謝申し上げます。