7月23日(水)に「アート・プロジェクト実践」(担当:文学部美学美術史学科 下山肇教授)の授業で、協力企業とゼミ卒業生をお招きし、開発内容の実践が行われました。また、8月6日(水)に実践女子大学渋谷キャンパスを会場に開催された、毎日新聞社主催「学びのフェス2025夏」にて来場した小学生を対象にプロジェクトを実践しました。

授業について

「アート・プロジェクト実践」は美学美術史学科の学生を対象に開講されている学科専門科目です。

「創造力開発系アートワークショップ」のオリジナルプログラムを開発する内容で、ワークショップの開発と実践を通じて、自己の協働力の向上と、地方創生に寄与することが目的となっています。授業で開発されたワークショッププログラムは、8月21日(木)~23日(金)にかけて開講される同学科集中講義科目「アートと社会連携」にて、福島県相馬市で実践されました。福島県と関連したワークショップ開発プロジェクトは今年で三年目の開催となります。→福島で行われたプロジェクトのプレスリリースはこちら(https://www.u-presscenter.jp/article/post-57048.html)

本授業は、福島で行われるワークショップの実践において、企画運営を株式会社織絵、ワークショップ内で使用するAR技術の提供を株式会社palanの2社と協働して行っています。

今年度の授業内容と経緯

今年は「福島県相馬市の小学生」を対象としたワークショッププロジェクトの開発が行われました。初回授業では、創造力開発を目的としたアートワークショップの詳細が説明され、このプロジェクトが地域創生を目的としていること、また「ワークショップで制作した成果物をAR化すること」が前提であることが共有されました。さらに、ワークショップで扱うモチーフは、かつて相馬市に存在した「中村城」であることが発表されました。学生たちはワークショップで城を制作し、その成果物をAR化。現地の風景に重ね合わせることで、新しい視点の提供と、現在の風景の魅力を再発見することを目指しました。

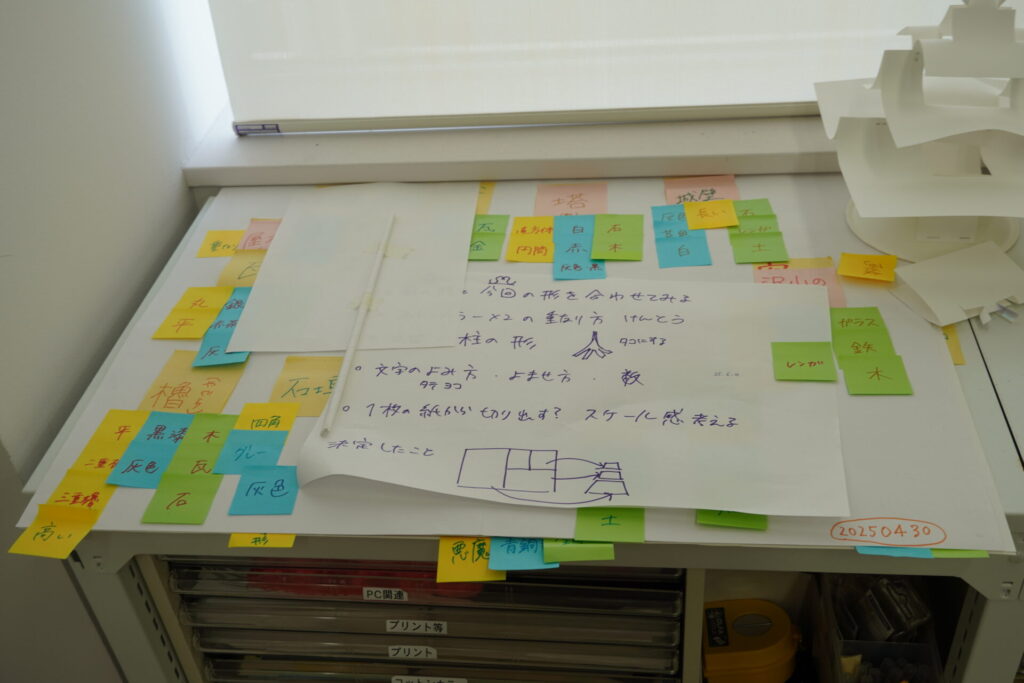

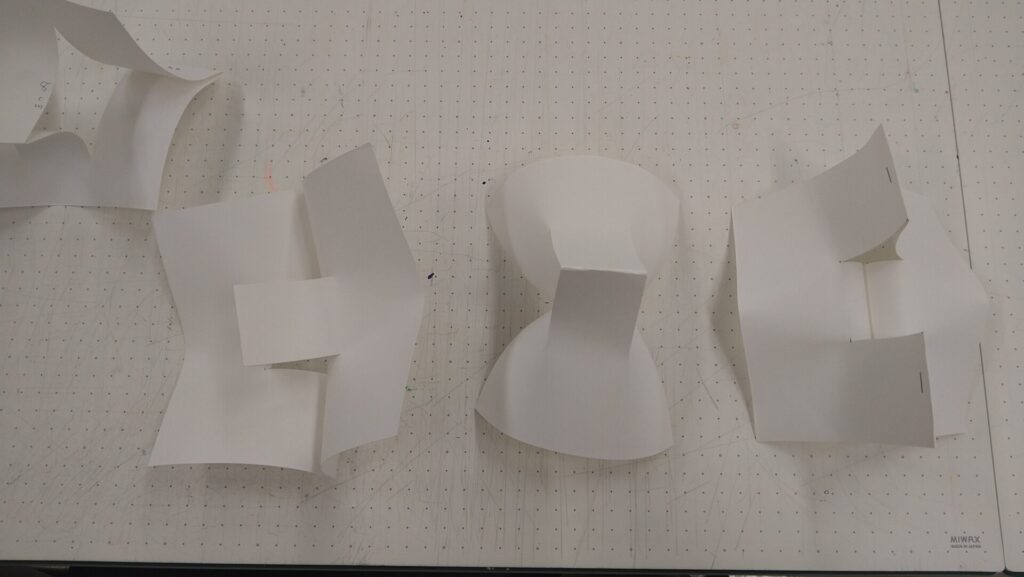

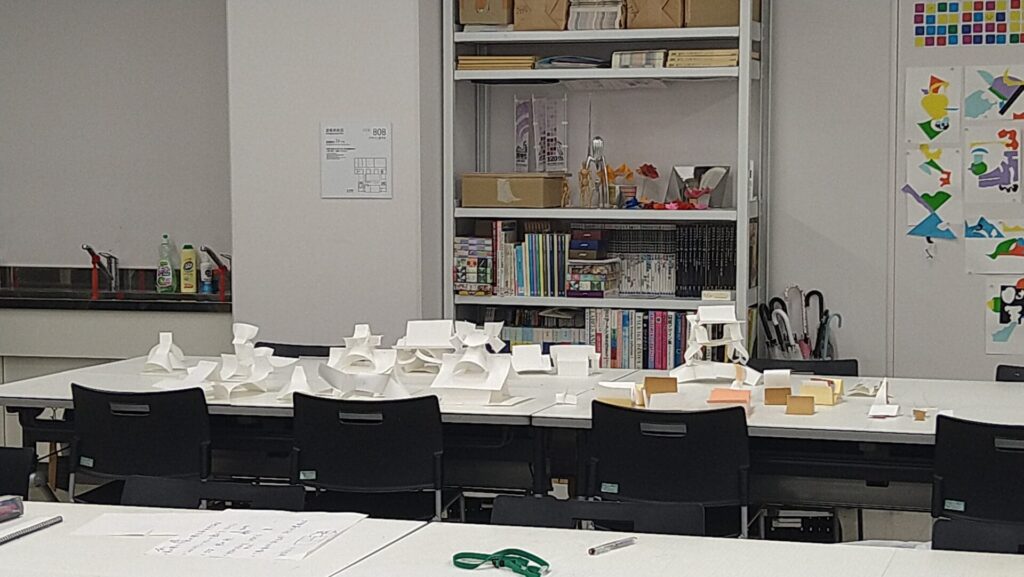

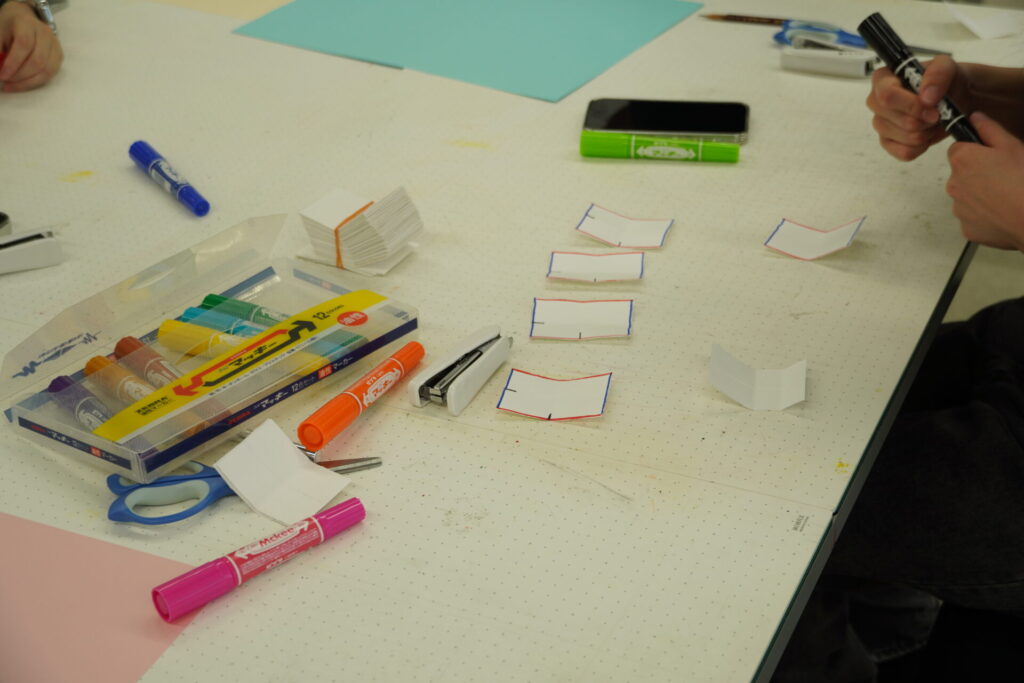

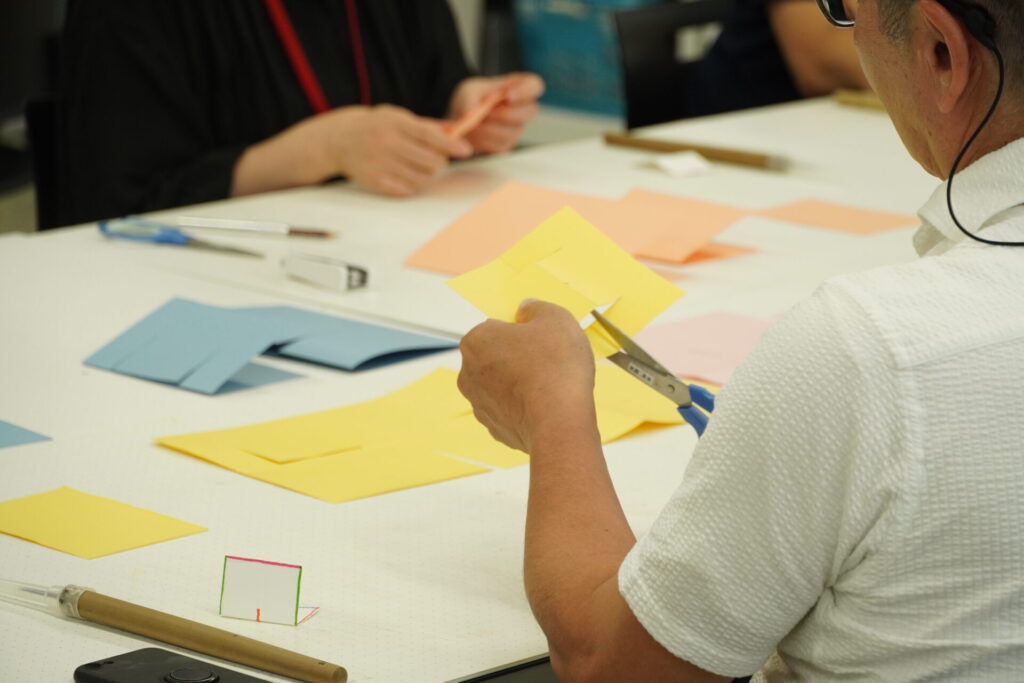

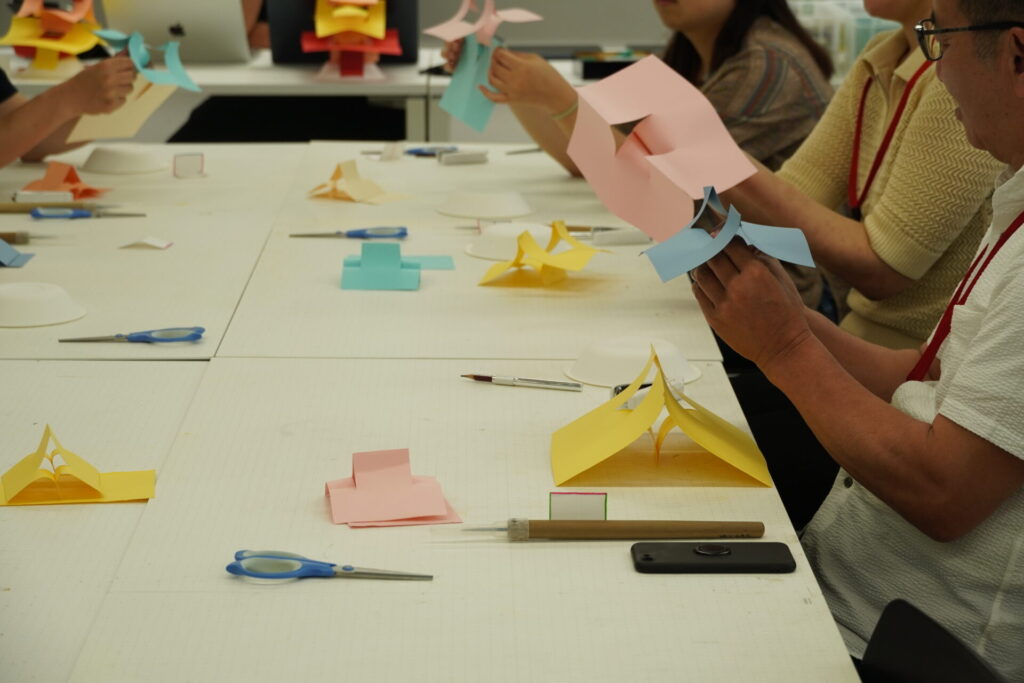

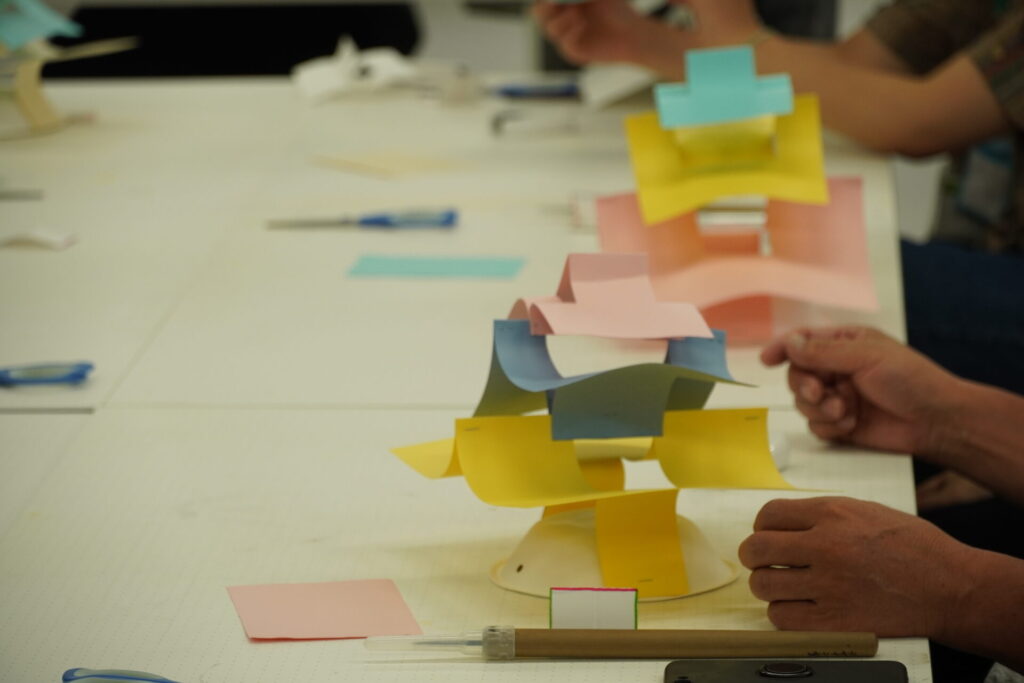

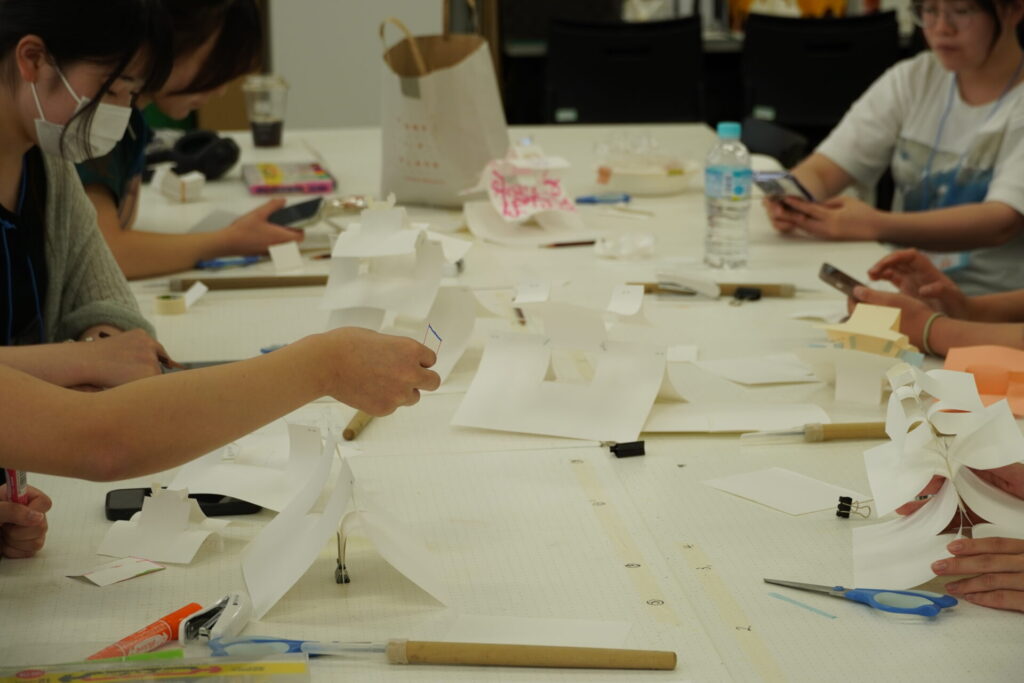

学生はまず「城」の構成要素を分析し、成果物に必要な要素(キーワード)を抽出。その要素を表現したラピッドプロトタイプ(アイデアを簡易的に形にしたもの)を制作しました。制作がある程度まで進んだ段階で、各自のプロトタイプを全員で共有し、「良かった点」や「改善点」などを発表し合い、意見交換を行いました。その後、出された意見をもとに互いのアイデアを組み合わせたり取り入れたりしながら、作品を発展させていきました。14回にわたる授業で制作と共有を繰り返し、最終的に方向性と具体的な制作物を決定。学生たちは制作手順を整理し、実践に向けた準備を進めました。

最終授業にて

7月23日(水)の最終授業では、株式会社織絵から代表取締役の作山雄彦氏ほか3名、株式会社palanから代表取締役の齋藤瑛史氏、デザインゼミ卒業生の牛島明日香さんをお招きし、現地で実践するプロジェクトを体験してもらい、フィードバックと感想をいただきました。学生はプロジェクトの手順や説明の改善策について、熱心にメモをとって聞いていました。

実践の様子

8月6日(水)に本学を会場として開催された、毎日新聞社主催「学びのフェス2025夏」にて、小学生を対象に、開発したワークショップの実践が行われました。

大学生のほか、実践女子学園 中学校高等学校からボランティアの生徒が参加。小学生の制作のサポートを行いました。

福島での実践

開発されたプログラムは、8月21日(木)~23日(金)にかけて開講された美学美術史学科集中講義科目「アートと社会連携」にて、福島県相馬市で実践されました。

実践の様子は、福島民報、福島民友に掲載されました。

担当教員のコメント

作品づくりのプログラムをゼロから開発するのは難しいことだと思われがちですが、まず必要なのは頭の中で成果を「想像」することではありません。自分の手を動かし、その場で現れたモノやコトの中にどのような良さがあるのかを自ら発見することから始まります。さらに自身では気づかなかった部分を仲間からの意見で認識しそれを取り入れたり、他者のアイデアと組み合わせていくことで、自分たち自身も驚くような思いもよらない作品が「創造」されるのです。私たちはこのプロセスを「手で考える」と呼んでいます。

また我々の行うアートワークショッププログラムの実践では、アーティストや専門家が行うものとは異なる独自の魅力があります。大学生や中高生が開発し実践するプログラムは、アートに苦手意識を持つ方々にとっても親しみやすく、「創造」へのハードルを下げる効果が期待できます。

こうした体験を通じて、身近なアートを手がかりに日常に隠された価値を「再発見」し、地域の創生や活性化や豊かな生活へとつながっていけばと願っています。