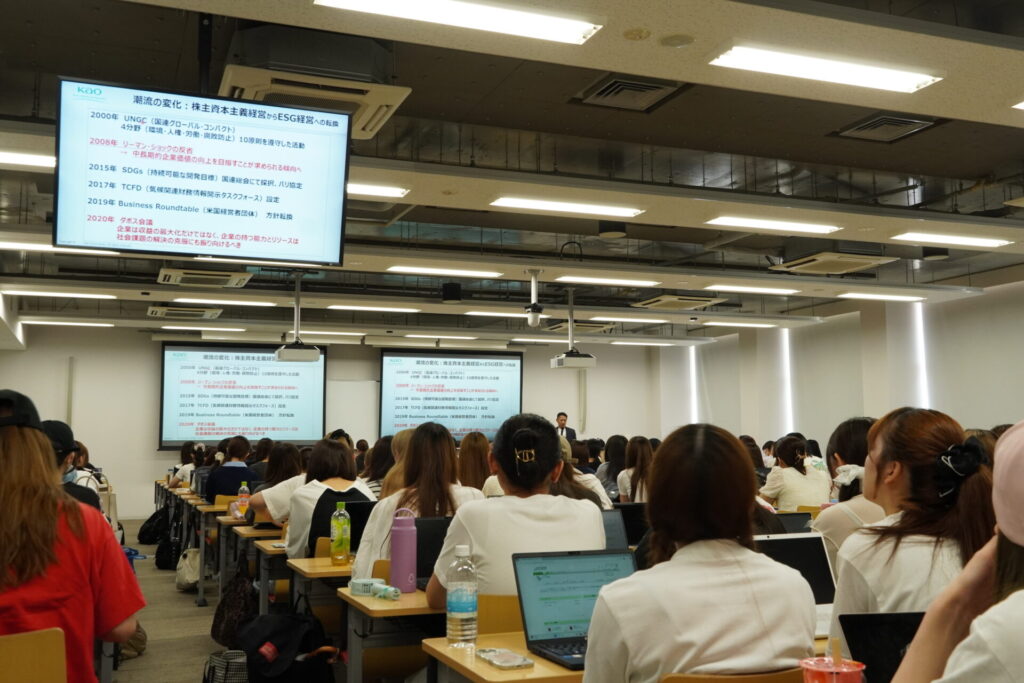

7月9日に「社会学概論」(担当:人間社会学部人間社会学科 原田謙教授)の授業で、花王株式会社特命フェローの小泉篤氏による特別講義が行われました。学生たちにとっても身近な製品を数多く作っている花王。長く愛されている企業ですが、その経営戦略は時代によって変わっています。これからの時代に必要な企業の在り方を、さまざまな観点から教えていただきました。

日本人の清潔文化を作った花王

小泉氏は入社から花王一筋。

執行役員を経て、現在は社内の課題解決などを担当する特命フェローを担っています。

インドネシア駐在の経験もある小泉氏は「グローバル潮流の変化に挑むイノベーションとは」というテーマで講演を始められました。

まずは花王の歴史から。

1887年創業で、今年で138年を誇る老舗企業です。

「清潔な国民は栄える」という理念のもと石けんを販売したのが始まり。日本人の清潔文化に大きく寄与してきました。

小泉氏は「インドネシアに駐在した際、この理念を実感しました」と話します。

発展途上国の一部では、川などで洗濯したり体を洗ったりすることがふつうで、衛生状態が悪いところも。地域の清潔と国の発展はつながっていると感じたと話しました。

花王は生活者が直接使うBtoCの製品を多く製造しています。洗剤やスキンケア、ヘアケアから化粧品まで幅広く、なんと61ものブランドがあるそうです。

授業の冒頭では、花王と聞いて思い浮かべるブランドのアンケートも。

スキンケア製品の「ビオレ」や洗剤の「アタック」、生理用品の「ロリエ」などが学生たちにも広く認知されていました。

利益を求めるより企業の存在意義を考える

ここからは経営の話です。

現在、花王をはじめ多くの日本企業は「ESG経営」を行っています。

ESGとは環境(Environment)・社会(Society)・ガバナンス(Governance)の3つの要素を重視する言葉。環境や社会に対して企業として責任ある経営を行うことです。

「日本の多くの企業はESG経営に舵を切る前は株主資本主義経営だった」と小泉氏。

「株主の利益を最大化させるために会社を運営することが最優先されていた」と話します

グローバルで転機が訪れたのは2008年。リーマンショックが起こり企業の株価は急落。

「そこで企業は株主資本主義経営に対して反省したのです」と小泉氏。

短期的な利益よりも、なぜ企業が存在するのかという長期的な会社の価値を求めるようになっていきました。

2020年にはダボス会議で「企業は収益の最大化だけでなく、社会課題の解決のために取り組むべき」とマニフェストが改訂され、世界的にESG経営の機運が高まりました。

ブランドにもパーパスはある!

花王も2019年から本格的にESG戦略を取るように。

花王の原点である清浄観から「きれいをこころに、未来に」をスローガンに、きれいな世界を作ることで社会に貢献する企業を目指しています。

こういった企業の社会的意義を表す言葉は「パーパス」と呼ばれます。「その企業は何のために存在するのかを表す言葉」と小泉氏は説明しました。

花王はパーパスにのっとり、コロナ禍では「プロテクトJAPAN」というプロジェクトを展開。消毒液の増産に対応したり、感染予防の情報やエッセンシャルワーカーの支援も行ったりしました。

「パーパスは企業ブランドの花王だけでなく製品のブランドにもある。61のブランド全部にパーパスがあります」と小泉氏。

例えば生理用品の「ロリエ」は「生理現象をとりまく環境をより良くしていく」がパーパス。生理の考え方や仕事中の女性の居心地の悪さを変えるため、職場のトイレに生理用品を無料で提供する「職場のロリエ」という活動も行っています。

イノベーションを起こすことの大切さ

「コロナ禍以降、世の中はより変化が激しくなり、想定外のことが起きるのが当たり前になってきている」と小泉氏。

またECやSNSの発達で海外市場は拡大し、カネもヒトもボーダレス化しています。

そこで必要なのが社会やビジネスに新しい価値を生み出す「イノベーション」です。

イノベーションの一つとして有効なのが「役に立つ」ものから「意味がある」ものはなにか考えること。(ライプニッツ代表山口周氏の「ニュータイプの時代」から)

例えばフロア用掃除道具として人気の高い「クイックルワイパー」は、掃除機が重くてかけられない妊婦や障がい者にとって「意味がある」製品。

ターゲットとなる層は狭くても、「意味が有る」必要とされているものを作ることで企業としての価値を高めています。

ガラパゴス化しないために行動しよう!

これから就職活動をする学生に向け、小泉氏は企業のパーパスを見て自分に合ったところを探すことを勧めました。

また、もうひとつ「相手の意見を聞く」ことも大事なこととして伝えます。

「10年後には皆さん海外の仕事に携わるのがふつうのことになります」と小泉氏。直接海外に行かずとも、取引をしたり一緒に仕事をしたりという機会は必ずあると話します。そのために「自分をガラパゴス化させないように行動しましょう」と話しました。

「海外旅行やショートステイなど、文化的な背景が違う人と出会い、現地の人と少しでも触れ合ってほしい。何か違うなと感じることがグローバルマーケットの最初だと思います」と語り掛けました。

授業後のアンケートには学生たちからの質問がたくさん寄せられました。

これから就活を迎える学生たちにとって、企業の見方を学ぶ貴重な講演となりました。

担当教員からのメッセージ

人間社会学部の1年生には、社会学・心理学からビジネス、そして社会デザイン/イノベーションをめぐる基礎を幅広く学んでもらいます。「社会学概論」の授業では、家族や仕事にかんするライフスタイルの変化について学習してきました。

今回の特別講義は、洗剤やスキンケア、そして化粧品といった学生にとっても非常に身近な花王ブランドの具体的なトピックから、ESG経営、イノベーションを起こす大切さまで、とても充実した内容でした。学生にとって、まさに「人を知り、社会を知り、ビジネスを学んで、よりよい未来をデザインする」とても良い機会になりました。

ご多忙の中ご講演頂いた小泉様、本当にありがとうございました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。