本学卒業生を含む企業トップの方々をお招きし、ご自身のキャリアや仕事で人生を充実させるために必要なことを語っていただく全6回のリレー講座が今年度もスタートしました。最初の第一回目は、実践女子学園理事長の木島葉子氏です。 木島氏は講座で、アフラックでの39年間のキャリア、そして現在の学園理事長としての活動について語られました。特に、危機対応や日本法人化プロジェクトの経験で得たリーダーシップについて、働き方改革などに代表される組織の改革におけるダイバーシティ推進の重要性など、管理職として実際に経験を重ねられてきたからこそわかるお話が展開されました。進行は担当のグループの学生たちが行うなど、学生主体の組み立てとなっており、講座後も積極的に質疑応答が行われました。

学生生活とキャリアの歩みのスタート

はじめに、自己紹介として大学時代についてお話がありました。木島氏は実践女子大学の卒業生。学生時代はスキーに熱中し、花屋でのアルバイトを通じてフラワーアレンジメントの資格を取得するなど、興味を持ったことには徹底的に取り組む姿勢を持っていたと振り返ります。「手書きの卒業論文の清書が何よりきつかった」と、当時を振り返りながら語りました。

続いてこのリレー講座について触れ、ゲストとして招かれている方々を「もし皆さんが社会に出て講演会に参加しようと思ったら、参加費がかかるようなすごい人たち」と紹介しつつ、「すごい人の講演を聞くという気持ちは捨てて、この人の真似できるところはどこだろうか、どんなことを考えているんだろうかということを探しながら、質問したり事前課題に取り組んでほしい」と話しました。

就職活動では、女子大生の就職が厳しかった時代にアフラックに入社し、管理職、役員を経て39年間勤務されました。アフラックでは、保険契約管理、コールセンター、コンプライアンス、日本法人化対応、ダイバーシティ推進など、多岐にわたる業務を経験されました。入社後からのキャリアについて順を追って説明する木島氏。ひとつひとつのステップで得た経験や知見を話します。

象徴的なエピソード

「自分のキャリアの話をするときは避けて通れない」と紹介されたことは、東日本大震災時の危機対応でした。具体的な対応業務に、お客様対応、安否確認、保険料支払いの猶予など、広範囲な対応が必要であったことを説明されました。震災当日は4.5時間かけて帰宅したこと、計画停電の影響を受けて業務が滞ってしまったことなど、通常通りにいかなかった当時の苦労を話します。

その中で「特に大変だった」と触れたことは、お客様の安否確認など、各種対応を実施するにあたり社長の事前承認を得ることでした。単にやることを説明するだけでなく、判断してもらうための情報を合わせてもっていかないと判断してもらえないということに気づかず、何度もやり直しに。最終的には20万人の方の安否確認は一年の月日をかけて終了させましたが、「この経験から、物事の進め方を学ぶことができました」と振り返りました。また、東日本大震災の前後にも大きな危機対応を経験したことに触れ、「はじめは不安が大きかったけど、経験を重ねることで自信がつきました」と話を結びました。

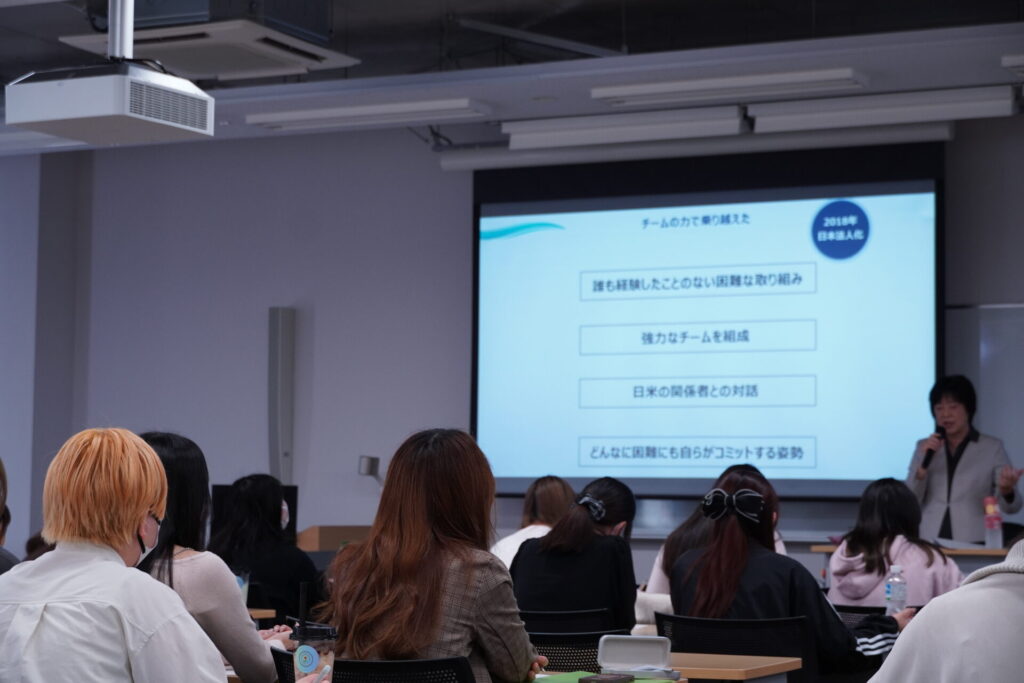

続いて、日本法人化プロジェクトにおいて、チームの力でプロジェクトを成功に導いた経験を共有されました。

プロジェクトの内容は、アメリカの保険会社の日本支店を日本の株式会社にするというもの。取り扱う内容がこれまで触れてきた業務とは全く違う専門分野外で「当時の社長からリーダーを任された際思わず『本当ですか』と聞いてしまうほど衝撃的だった」と話します。「仕事でつかえる英語力がないのに、アメリカとの電話会議が朝7時から始まり、英語でのやり取りが続くという大変なもの」と続け、困難な課題に対して「英語ができる人、プロジェクトマネジメントの経験がある人、税務や法務に詳しい人など、社内の人材を集めてチームを作り、関係者と対話を重ね、課題を一つ一つ解決していきました」と語り、リーダーシップを発揮した経験を話しました。

ダイバーシティ・インクルージョン推進

さらに、アフラックが経営戦略として掲げているダイバーシティ&インクルージョン推進についてもお話がありました。企業がダイバーシティを推進する理由として社会や顧客ニーズが多様化していることをあげ、対応する人材も多様性が求められていることを提示されました。「能力を最大限に発揮できる環境を整え、意思決定の場で多様な意見を聞けるようにする必要がある」と解説。

木島氏がダイバーシティ推進を担当されていたアフラックでは、「女性が比較的多い会社でしたが、上に行けば行くほど女性の割合が減っていくという課題があり、ライン長ポスト(部下がいる管理職)の女性割合を2024年末までに30%以上にすることを目標に掲げています」と実際に行われているダイバーシティ推進について説明。同時に「ダイバーシティ&インクルージョン推進は、変革案件のドライバーになっています」と語り、「働き方改革も、ダイバーシティ推進と一緒にやったことで、長時間労働が激減しました。また、DXやアジャイル型の働き方も導入しやすくなりました」と、変革を進める推進ドライバーとしての役割もあると話しました。

理事長就任

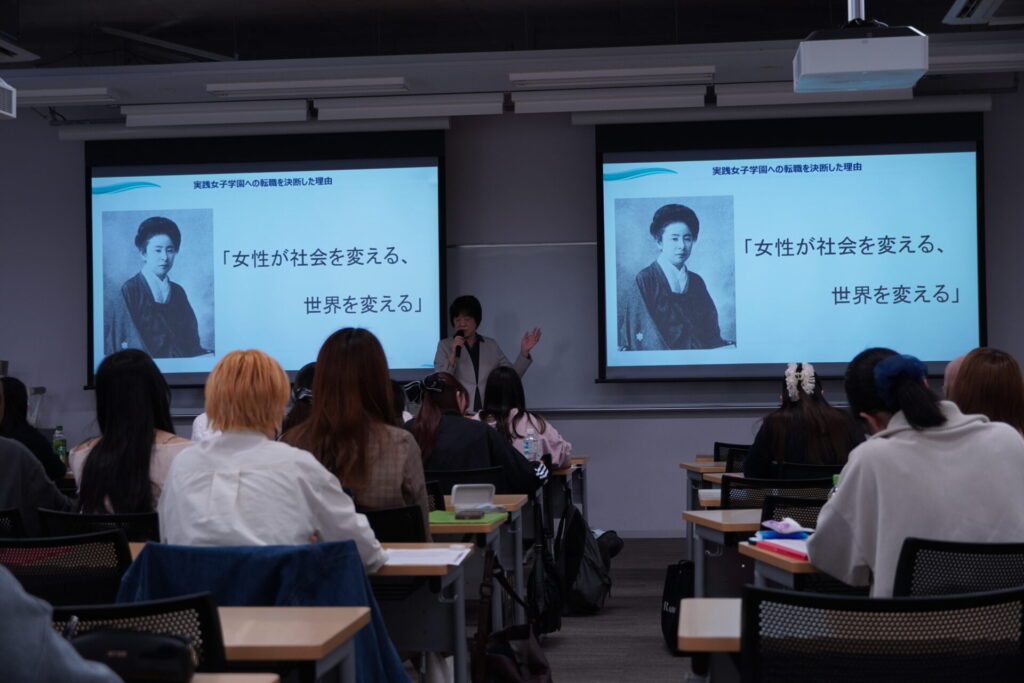

理事長就任の前置きとして、キャリアプランを「30歳の頃から、60歳ぐらいまではアフラックでの仕事を続けるものの、それ以降は家族との時間を増やしたいと考えていました」とお話されました。実践女子学園との再会は「120周年のイベントでお声がけいただいたのがきっかけ」と語ります。その後、理事に就任。さらにその数年後に理事長へのオファーがあり、それ自体に驚くとともに、抱いていたキャリアプランとのタイミングの一致に驚いたといいます。

理事長就任の決め手となったことは「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神。「120周年のイベントで学校に来て、建学の精神を目にしたときに衝撃を受け、女性活躍推進の最終形態だと思いました。下田先生が100年以上前に考えられたことを言葉にしたもので、そんな人が創立した学校で働けば、少しでも女性の働きやすさという点で変えていけるのではないかと思いました」と決断の決め手となった出来事と、女性が働きやすい環境を整備するために貢献したいという想いを紹介していただきました。

最後に学生の皆さんに伝えたいことを「実践すること」「チームで取り組むこと」「主体的に行動すること」の3つのポイントをあげてお話しされました。それぞれ「気になったことがあれば、とにかく手をつけてみる。そういう習慣を学生のうちに身につけると、社会に出て仕事が忙しくなっても、いろんなことにチャレンジできるようになります」「1人でやることには限界がありますが、チームの成果は無限大です。チームで取り組むことを実行するためには、公私問わず相談できる人、話ができる人をたくさん持っておくことが大切。友達や家族、同僚など、様々な人に相談できる環境を作っておくといいと思います」「人に頼るべきところは頼りつつ、自分がどうしたいのかを自分で決めて行動することが大切。誰かが声をかけてくれるのを待つのではなく、自分から声をかけて、一緒にやってくれないかとお願いすることが、主体性だと思う」と、具体的かつ前向きなアドバイス。学園の後輩たちにエールを送られました。

担当教員からのメッセージ

「女性とキャリア形成」の授業がスタートしました。

6人のトップオブトップを迎えてのキャリア科目、今年は55名の学生とともに展開していきます。

最初のゲストは、本学園の木島理事長のお話しでした。

理事長は、前職時代には企業トップとして、昨年からは学園のトップとしてお話しを伺っています。学生にとっては、大学の先輩でもあり、いわばこの授業の基調講演という位置付けでした。主体性溢れる学生に向けて、大変貴重なご示唆をいただきました。

また、この授業の特徴は、錚々たるゲストの皆さんからのメッセージをお聞きできることは勿論ですが、それぞれのゲストに対し、プレセッション→オンタイムセッション→アフターセッションと続く一連の取り組みにポイントがあると考えています。また、ゲストがお越しになるコマについての授業進行は、学生が行います。学生自らが、授業の設計や運営に携わることにより、より主体的に授業に臨み、大きな成果を感じてもらう試みを続けています。