〈プロジェクト概要〉

ファッション・アパレル・コスメなどライフスタイル領域のブランドマーケティングを得意とする『博報堂Gravity』と、三女子大学(跡見学園女子大学・大妻女子大学・実践女子大学)は、12月からのひと月半の間、「産学プロジェクト」を実施いたしました。今回、初の試みで、同社の若手社員の方々9名と共に、現在20歳の大学生が、「30歳になる2035年に、社会は、そして、自分たちを取り巻く環境はどのように変化しているのか」、その上で、「自分たちはどう考え、どう行動していくのか」を考えるプロジェクトに取り組みました。

大学の垣根を取り払い、女子大学が連携して行う本プロジェクトは、2018年にスタート。今年で7年目を迎えます。従来はPBL(問題解決)型でしたが、今回は初めての「課題発見型」。まだ顕在化していない潜在的な課題を発見して、より早く社会的課題を解決するという、一歩進んだ内容です。

2035年の社会を、「衣」「食」「住」「職」という4つの切り口で考えていく為に、初回は顔合わせを含めて、『博報堂Gravity』の方々が取り組んだ『Life Shift-100年時代の人生戦略』(リンダ・グラットン/2016年)をレクチャーいただき、これからの社会がどのように変化していくのかを、学生達に共有いただいた上で、冬休みの間に課題図書として『2030年:すべてが「加速」する社会に備えよ』(ピーター・ディアマンディス&スティーブン・コトラー/2020年)を章毎に分担し、更に議論を深める材料として活用しました。

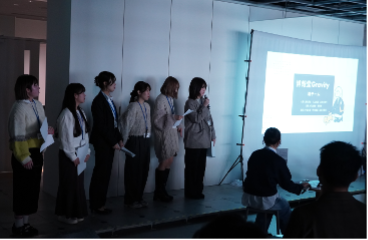

33名の学生を大学横断的に「衣」「食」「住」「職」の4つのグループに分け、そこに『博報堂Gravity』の社員9名が2~3名ずつ、各グループのメンターとして、共にワークをしていただきました。今回も、ZOOMを活用してのグループワークを実施。学生全員が揃うミーティングを週に一回、その他、こまめな情報交換を行った上で、発表会場は日比谷の本社。学生達は緊張した面持ちで発表に臨みました。

冒頭のご挨拶:田上 洋平氏(取締役副社長執行役員COO)

広告会社で働く上で、心掛けているマインドを共有したい。発表する側は、この議論には「正解は無い」ということをしっかり認識すること。逆に言えば「不正解は無い」。その中で大切なことは、自分自身が「こんな未来が来たら、ワクワクするよね」という想いを持つこと。そして、周囲の人達にもそんな風に思って貰うために熱意を持って話をすることが大切。今日は、緊張していると思うが、「不正解は無い」というマインドで、考えたことに自信を持って、話をして欲しい。同時に、聴く側のマインドも重要。それはYES ANDの精神。「こうしたらもっと良い未来が作れそうだ」とアイデアを発展させる姿勢で聞いて貰いたい。

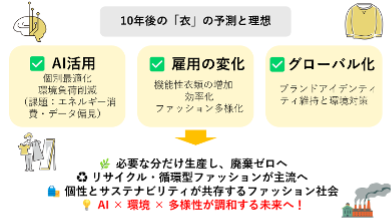

2035年の「衣」:「『衣』10年後の未来」

「衣」に及ぼす影響を、①AIの力を借りて、健康と環境に配慮した素材のファッションを楽しむこと、 ②雇用については、AIでの需要予測により適正生産を可能にし、環境に良いプロセスを生成していく、 ③今後、更なる外国人増加により、ファッションの多様化が進むことへの対応という内容で発表しました。

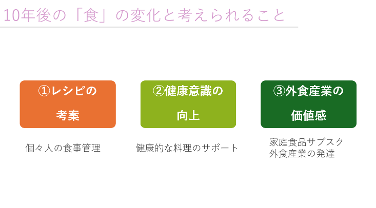

2035年の「食」:AI化と長寿化がもたらす意識や行動の変化

2035年には、AIにより個人に最適化された「食」を提供する時代AI化と、健康寿命の伸長による変化をベースに、10年後の自分達の「食」に対する意識として、①健康 ②美 ③時短思考を挙げ、それぞれのライフスタイルに寄り添い、パーソナライズかされた食事管理、提案が行われると述べました。

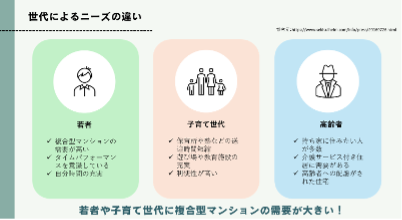

2035年の「住」:地方活性化と今後の住まいの形

技術の進化による生活・仕事・コミュニケーション方法の変化がもたらす地方の活性化について、移住者の声などを収集しつつ、メリット・デメリットを整理し、また、加速する市街地再開発による複合型マンションの増加により、起こる住まいの変化について、発表しました。しかし、大切なことは「ここなら自分のやりたいこと、願った環境が叶う」と思える住まいとサービスの提供だと結論づけました。

2035年の「職」:各業界の未来と、個人としてどうありたいか

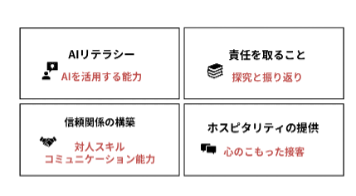

「職」の未来について、いくつかの業界を事例に、どのように進化していくかを検討した。各業界を通じて、共通することは、「パーソナライズ化の加速」と「AIの更なる発展が進む未来」だ。そのような世界での「職」を考える時、人間だからこそ発揮出来る力を磨きたい。その為には「常に、何故という疑問を持つこと」「人間の不完全さを理解し、遠回りする過程を楽しむ」「情熱を持ち続けるパッション」を大切に、考えて、感じて、繋がって、表現して、そして、不完全さを楽しむことこそが、人間らしさに繋がるという気持ちを持ち、10年後も、自分達が選んだ「職」に向き合っていきたい。

全体の総括:黒原 康之氏(代表取締役社長)

今日は、自分の学生時代のことなども思い返しながら聞いていた。裏付けのデータなどもしっかり調べられており、素晴らしい発表だった。一方で、自分自身が「どんな未来を作りたいのか」という意思や意見が入ると、このプロジェクトが、もっとみなさんの糧になっていくと思う。10年後の未来が、「環境意識」「効率化」「不老長寿」「パーソナライズ化」といった物質的な欲望が満たされる発表が多いように感じたが、自分に置き換えてみた時に、もっとテンションが上がるような未来を思い描くことが大切なんじゃないか。

『博報堂Gravity』は、「ブランドに憧れを着せる」という、「そのブランドを身に纏ったら、今日も一日テンションが上がるな」という、そのような生活者の未来に一役買いたいという想いでビジネスをやっている。それは、どんな職業も同様だと思うので、是非、みなさんには「上がる未来」を作っていただきたい。今回、一緒にワークした当社のメンバーも新たな視点を手に入れることが出来た。みなさんに感謝したい。

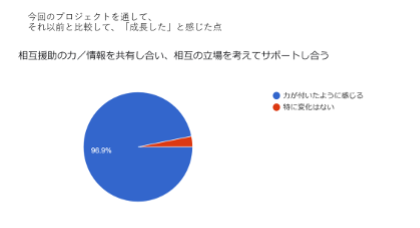

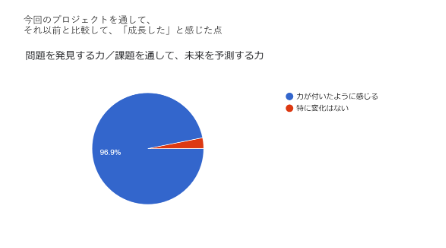

学生からのコメント(終了後のアンケートから)

・「課題発見型」は、ゴールが無く難しかった。でも、だからこし、より協力し合って発表迄辿り着けたと思う。

・メンターの方々が、いつも的確なアドバイスをしてくれた。フレンドリーであり、また、真摯なサポートをいただいた。

・クオリティを上げる為に、話し合いを定期的にしていたが、「これがいいね!」とみんなで納得出来た時は楽しかった。

・「10年後」を考えることは無かったが、いろんな視点から想像することで、今の自分がどう行動し、何を意識する必要があるか等、改めて考えることが出来た。

・自分の考えを言語化する力を得られた。周りを巻き込み、協力してひとつのものを作り上げる力が付いた。

・最後まで諦めずに考える力が付いた。

【その他原稿記事はこちらから】

<株式会社博報堂Gravity>

https://h-gravity.co.jp/news/1719/

<跡見学園女子大学>

https://www2.mmc.atomi.ac.jp/~life-environment/

<大妻女子大学>

https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/121772/

2025年3月31日付 繊研新聞掲載

「3女子大 課題発見プロジェクト」

本学と大妻女子大学、跡見学園女子大学の3校が博報堂グラビティと行ったプロジェクトの最終発表会について繊研新聞で紹介されました。

大川先生からのメッセージ

今回初めて「課題発見型」プロジェクトに挑戦し、また、実際に企業の方々がメンターとして学生達を伴走して下さるという貴重な経験をさせていただきました。従来の「課題解決型」から、これからの社会を見据えながらの、想像力を必要とする難しい内容でしたが、メンバーで議論を重ねた発表は、「あぁ、こういう社会になって行くのだろう」、そう思えるものばかりでした。

社会人の方々との初めてのワーク。『博報堂Gravity』のみなさんと接する中で、数年後の自分たちの姿を重ねたのではないかと思います。学生生活も、あと1年。最終学年に向けて、多くの刺激をいただきました。関係者の皆様を始め、二大学の先生方に、心から感謝を申し上げます。