株式会社F・O・インターナショナル(以下FOインターナショナル)との連携プロジェクトは、「実践女子大学こども服プロジェクト」と題し、課外活動として2024年5月にスタートしました。FOインターナショナルは、全国に子ども服ブランドを展開する企業で、『après les cours』や『BREEZE』などで知られています。

本プロジェクトは生活文化学科と生活環境学科(現:環境デザイン学科)の学生を対象に募集されました。生活文化学科には幼児保育専攻があり、子どもに関する学びを深めている学科です。一方、生活環境学科ではアパレルに関する授業が多く開講されています。プロジェクトにはこの2学科から、有志の学生たちがプロジェクトに参加しました。課外活動は授業とは異なり、単位は与えられません。学生たちは授業やバイトの忙しい合間をぬって、1年という長期間にわたり課題に取り組み続けてきました。卒業や個人の事情に伴う構成メンバーの入れ替わりを経て、最終的にメンバーは4人となりました。

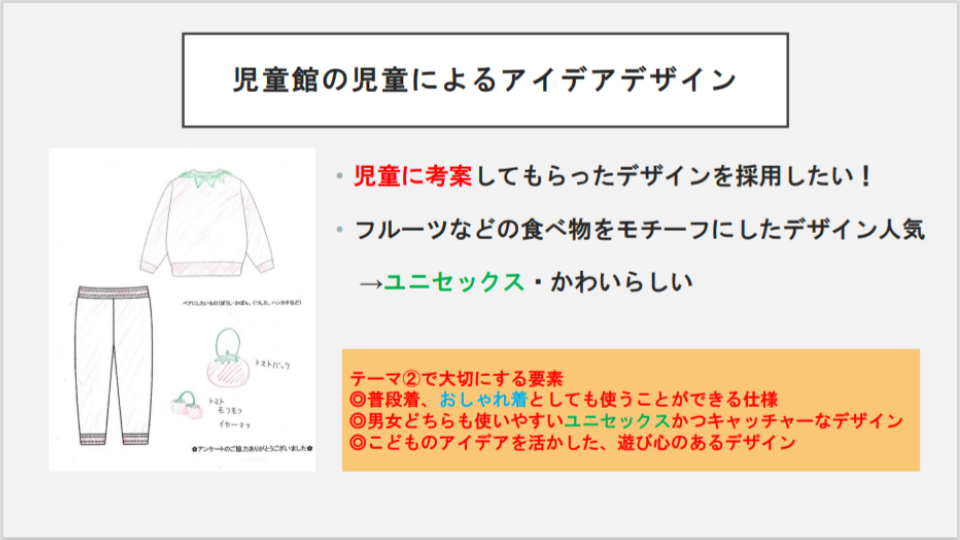

このプロジェクトの目的は、2026年初夏コレクションのこども服を制作することでした。「あったら良いなを叶える服作り」を目標に、企画立案から提案までを行いました。プロジェクトは【保育園でニーズ調査のアンケート】を行うところから始まり、子どもに直接ほしい服をヒアリングする【子ども会議】も実施。その後、調査を集計し分析結果から導かれるニーズを明らかにした後、調査から得たニーズをもとにアイディアを出し、まとめて【子ども服のデザインの提案】をしました。

インタビューにこたえてくれたのは、プロジェクト最終メンバーである4人の学生です。

生活環境学科2年 藤田理沙さん

生活環境学科3年 草分真桜さん

生活文化学科生活心理専攻4年 若月愛さん

ーお集まりいただきありがとうございます!参加のきっかけと、活動の中で担当されたことや特に力を入れた点について教えてください。

若月さん「ゼミの先生から紹介されたことがきっかけです。社会人と同じ立場で商品開発ができるということに魅力を感じて参加しました。注力したところはニーズ調査です。プロジェクトに参加していた先輩に細かいところを教えてもらいながら質問項目を作成し、返ってきた結果を並べて分析しました」

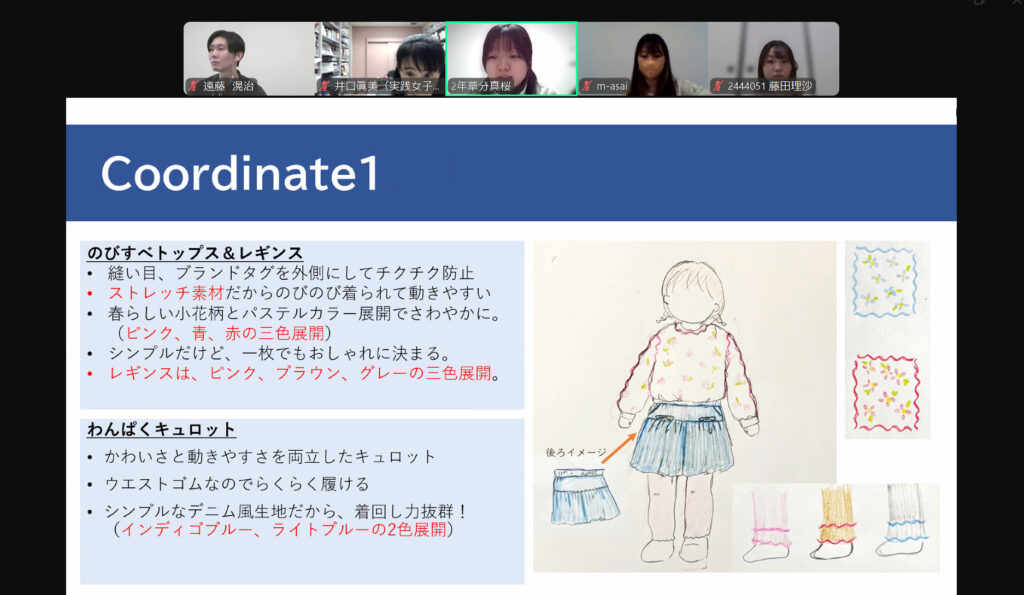

藤田さん「プロジェクト告知のメールを見て応募しました。服飾に強く関心があり、何かプロジェクトに参加できたらなと探していたところにメールが届いたため、『やってみようかな』と思ったことが参加のきっかけです。注力したところは服のデザインです。着まわしやすさを重視した襟付きの服を提案しました。学科の学びの中でも、服のデザインは取り組んできたので、アイディア出しなどを積極的に行いました」

菊田さん「私も、藤田さんと同じくメールがきっかけで参加しました。2年生になったタイミングで新しいことに挑戦したいと思っていて、プロジェクトに参加することで自分の力がつくかなと思いました。担当した部分は服のデザインです。プロジェクトが進むにつれて変更点がたくさん出てきてけっこう大変だった部分もありましたが、子どもが好むデザインという点は常に意識していました。子ども会議や身近な保護者の方などにもお話を聞き、アイディアをもらってデザインしていました」

草分さん「参加のきっかけは、大学からの参加募集のメールを見たことです。最初は応募するか迷っていたのですが、締め切りの数日前に菊田さんもこの活動が気になっているという話を聞いて、知り合いがいるなら私も参加してみようと思い応募しました。活動の中では、アパレルを学んでいる学科として、デザインや素材のアイデアを出す役割をしていました。当時の四年生の方が卒業してからは、少しずつですが全体をまとめる役割をすることも増えていきました。たまにしか集まれない中で多くのことを進めていかないといけなかったので、他の学生の皆さんや、FOインターナショナルの浅井さんへの進捗状況の報告などをこまめに行うことを意識していました」

ー活動の中で一番印象的だったこと、大変だったこととそれをどのように乗り越えたか教えてください。

若月さん「プロジェクト全体の印象で、商品化してきちんと売り出すということで、求められるレベルやクオリティがとても高かったです。何回もミーティングを重ね、リテイクややりとりをたくさんしたことが大変でした。だからこそ、OKをいただいたときの嬉しさがすごく心に残っています。また、服に関する前提知識が何もない状態で参加したので、そこも大変でした。ネットで調べたりお店に足を運んだり、どんなものが売られているかとにかく知る行動を起こしたこと、FOインターナショナルの担当者である浅井さんに相談してアドバイスをもらうことで、なんとか乗り越えることができたと思いました」

藤田さん「アイディア出して提出して、そのフィードバックがきて、フィードバックをもとにまたアイディア出して提出して……。この繰り返しが一番大変だったなと思います。また、今回三人(若月さん藤田さん菊田さん)で一つのデザインを提出することになったのですが、作業分担もかなり大変でした。主なやり取りが対面ではなくメッセージアプリだったため、スケジュール調整や進捗の共有が難しかったです。日にちや作業内容などを細かく聞いたり個別に連絡を取ったりと、密にコミュニケーションを取ることを心がけたところ、最後は分担も作業もスムーズに行うことができ、成長を感じることができました。印象に残っていることは、プロジェクトの一番初めに展示会の見学に行ったことです。現場の、本物の企業さんが動いている様子を生で感じることができてすごくおもしろかったです」

菊田さん「大変だった点は、いただいたフィードバックをアイディアに反映させることです。もらった内容を踏まえて考え直すことが難しかったのですが、グループで一つの案を出すことも微妙な意思疎通のズレがあったりしてうまくまとまらないときもあり、大変でした。しかし、プロジェクトの後半ではだんだんコツをつかんでまとまっていき、それはやっぱりうれしかったです。デザインを行う上で不安だったこととして、デザイン面でも子ども服という面でも知識が不足していたことがありました。しかし市場調査をネットや店頭で行い、いろんな洋服を見ること、どんな服だったかをたくさん見てデザインを考えました」

草分さん「課外活動ということで、授業と比較して強制力のない中、自主的に動くことが大変でした。学科や学年もバラバラなメンバーが、どのくらいの頻度でどこに集まるかなど、すべて自分で決めなくてはいけない活動であることに気づくまでに時間がかかってしまったなと振り返って思います。また、連絡手段がメッセージアプリに限定されていたことも大変でした。どうやったらスムーズに活動できるかとか、連絡が途切れないようにと考えながら行動していました。時には催促のような連絡もしてしまったと思うのですが、しつこいくらい連絡を取り合えたほうがいいと考えて活動していました」

ー活動に参加してよかったこと、活動を通して自分が成長したと思うところについて聞かせてください。

若月さん「社会人の皆さんが業務で実際に行っていることに、学生として参加させていただけたことが良かったです。今後社会に出ていくときに、絶対自分のためになるような経験ができたと思っています。また、この活動に参加しなかったら絶対に出会えなかった学生のみなさんに会えて、いろいろ話すことができたこともすごくよかったです。成長した点は、やはり計画性が身についたことだと思います。先のことを考えて、行動順序をたてて進めていくということは、やっていくなかで前よりも進歩を感じています」

藤田さん「子供服を創っている企業さんのプロセスを間近で見ることができたことがすごく貴重な経験だったなと思っています。全体の流れは知識としてありましたが、授業のような書いて学んでのルールだけの状態とは全く違う、現場の進め方を見ることができ、すごく実りのある経験だなと思いました。また、このプロジェクトに参加しないと出会えなかった皆さんに会えたこともよかったです。とくに、先輩方のプレゼン資料の作り方や人にものを伝える方法など、お手本として見習って学んでいくことができる人たちがそばにいたことで自分の成長にもつながったし、自分も先輩たちのように成長したいなと感じることができました」

菊田さん「参加してよかったことは、学生の間に企業さんと一緒に商品化の流れを経験できたことです。授業でも商品化の流れは学んではいたものの、実際にやってみると知らないことがすごく多くあり、大変ではあったけどやっぱり学びになったなと思いました。また、他学科他学年の普段かかわりがない学生さんと出会ったこともよかったです。それぞれに自分にはないものを持っている人たちばかりだったので、すごく刺激を受けて自分もがんばろうとおもい、プロジェクトを途中でやめることなく最後まで参加できたと思っています。成長できたところは、先を考えて行動する計画性が身についたところです。また、商品化について、服をデザインするときにニーズと目的をしっかり考える重要さを学びました」

草分さん「参加してよかった点は、やはり授業では学べないようなことを経験できたことだと思います。プロジェクトが進んでいく中、ニーズや売り出し方など実際に商品開発を行っている人が考えていることを聞くことができ、そんな機会は授業ではまずないので、すごく勉強になりました。実際に作業を一緒に進めていく今回のプロジェクトに参加しないと聞けなかったことだったので、貴重だと思いながら活動していました。成長できたことは、社会連携だからこそできた社会人の方との関わり方とチームワークの二つかなと思います。さっきも話したように、学生だけど社会人の方とやり取りの中で感じた緊張感や、意識を一段階あげて取り組む必要性など、早めのインターンの気持ちを味わうことができました。社会人として行うやりとりを、みんながいるから一人じゃない気持ちで、相談や話し合いをしながら行えたことはすごく成長につながったなと感じました」

ー学科の勉強で得た知識のうち、今回のプロジェクトに活きたなと思ったことがあれば教えてください。

若月さん「ニーズ調査の分析方法について、学んできたことが活きたなと思いました。自分で課題を立てて分析方法を選択し、実験・考察を行うといった流れをいろんな授業で経験してきたため、その部分を生かすことができたと思います。また、もともと数字が苦手だったのですが、授業を受けたことで情報が見やすくなったと実感した部分もありました」

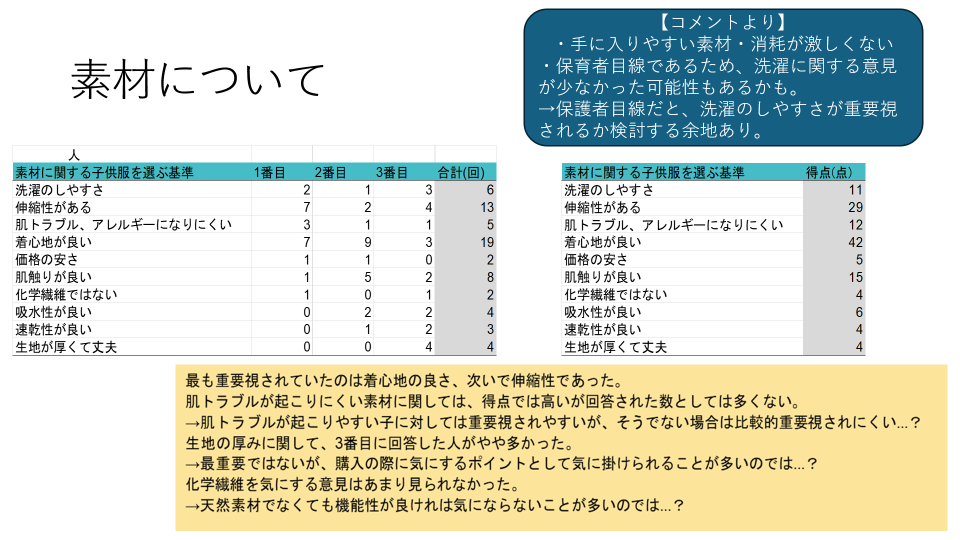

草分さん「素材に対する知識が活きたなと思いました。もちろん丁寧に説明していただいたのですが、授業を受けていないと具体的に理解できない箇所もあったので、特につながっていたなと感じました」

ー社会人である連携企業の方(担当者の浅井様)とやりとりする機会が多かったと思います。関わりながらプロジェクトを進めてみてどのように感じましたか?

若月さん「いい意味で学生相手に妥協しない対応をしてくださいました。この程度でいいよというラインをつくらず、同じ目線に立ってアドバイスをくれました。ただ高いハードルをだしてそのままというわけではなく、超えるためにはこうしたらいいよ、こういうのもあるよ、と解決策を細かく教えてくださって。大変な部分もあったのですが、その分やりがいを感じましたし、ありがたかったです」

藤田さん「ここが悩んでいますと言ったら改善策の提案や根拠となる情報のURLまで送ってくれて、本当に学生に寄り添って向き合っていただいたなという印象があります」

菊田さん「まとまりきらなくなったときに相談したところ、わざわざ専用のグループをつくってやりとりをしてくださりました。途中経過を聞いてくれたり、参考資料や画像も送ってくださって、本当に寄り添ってくれたなと思います」

草分さん「学生に委ねられる部分が思っていたよりも多かったです。もともとの形が決まっているものではなく、自由にやってくださいというスタンスでした。その自由度に最初はびっくりして、思っていたよりも学生が主導で動かなくてはいけないということがあったので、結構戸惑いました。しかし、担当者の浅井さんが連絡のやりとりなどをとても学生に寄り添って行ってくれて、こちらからも連絡や相談がしやすかったです。浅井さんが他の業務をしながらこちらのプロジェクトも見てくださっていることを知っていたので、その気持ちにこたえなきゃという気持ちがどんどん大きくなっていきました。やり取りの中でハラハラする場面もあったのですが、学生にもわかるように説明してくださるし、実践の先輩ということもあって話しやすかったなという印象がありました」

ー最後に、企業の方と関わるプロジェクトということで、参加前に想定していたことと参加してみた実際の印象で一番ギャップがあったこと、気づきなどがあれば教えてください。

若月さん「今回のプロジェクトで扱う内容と学科の専攻がまったく違う分野だったので、ある意味関わること全部がギャップの連続のような印象でした。細かい部分にまでこだわってつくっていく過程に触れることができ、試行錯誤や検討を間近で見ることができた点で、すごい経験だったなと思います」

藤田さん「作業工程の複雑さに一番驚きました。とくに生地の素材を選ぶ際、市場調査としていろんなお店一店一店見て回って検討を重ねたところが大変で、いい意味ですごくちゃんとしているプロジェクトなんだと実感しました。社会人や会社ってこんなかんじなんだと肌で感じることができて、ちょっと怖いところもありつつ、自分ももっと頑張らないといけないなという心構えができたと思います」

菊田さん「想像以上に学生主体のプロジェクトでした。参加したときは結構軽い気持ちで参加しちゃったなと思うところがあって。藤田さんが話していたように、素材選びの市場調査など本当に細かい部分まで学生にゆだねられていて、自分たちで考えてやらなきゃいけないっていうのは参加してから驚いたところです」

草分さん「もっと一部分のお手伝いだと思っていました。全体にわたって学生が主体となって動くということが一番ギャップだったところです。また、学生がお客さんのような立場でなくて、仕事のように、対等に扱ってくださったところに参加の意味があったなというか、やりがいってこんなに大きいんだっていうことに気づきました」

ーありがとうございました!

最後に

今年3月に本学の生活文化学科幼児保育専攻を卒業した梅内琴音さんから、本記事を制作するにあたりメッセージをいただきました。梅内さんは、同じくプロジェクトに参加していた内田美輝さんと共に卒業を迎えるまでプロジェクトで活動されていました。

「私はニーズ調査とデータ分析を行いました。保育園では保育園で着る服に関する保護者と保育者対象のアンケート調査をし、児童館では子ども目線での子ども服に関する「子ども会議」を行いました。初めての調査分析だったため、質問内容から分析の仕方などわからないことが多かったのですが、先生方や他専攻の学生に力をお借りしながら進めることができました。データの分析、まとめ方によって様々なニーズが見えてくることを知り、楽しく活動することができました。」

そのほか、詳しい活動内容は現在制作中のリーフレットにて紹介する予定です。

企業担当者様よりメッセージ

私は実践女子大学 生活環境学科を卒業後、同学科で4年間助手として勤務し、現在はFOインターナショナルにて企画MDとして働いています。企業で働く中で、学生時代に学んできた内容と現場との間にギャップを感じたこと、そして大学と連携することで、より良いモノづくりができるのではないかという2つの想いから、本プロジェクトを立ち上げました。

企画MDの仕事では、さまざまな声に耳を傾け、少しでも多くのニーズに応えるように日々努めています。今回は、より正確なニーズの把握を目的に、データ収集からご協力いただきました。こうした形でデータを収集するのは私にとって初めての取り組みでしたが、非常に参考になる情報を得ることができました。

当初の予定より長期にわたる活動となり、学科や学年が異なる学生同士でのプロジェクト運営は、決して容易ではなかったと思います。学生の皆さんの想いや自由な発想を大切にしながらも、「売れるもの」をつくるという現実とのバランスを取るため、何度もミーティングを重ねていきました。有志による活動にもかかわらず、学業や他の予定と両立させながら、真摯に取り組んでくださった皆さんに心から感謝しています。今回の活動が少しでも皆さんの経験や成長につながり、学びとなっていれば良いなと思います。

今後の皆様のさらなるご活躍を、心より楽しみにしております。

担当教員よりメッセージ

依頼をいただいた当初は、専門外であるためお引き受けできるのか迷いも多かったのですが、「保護者、子どもたちのニーズを踏まえた子ども服開発」というコンセプトに応えるため、日野市内の保育現場に調査依頼を行うなど、学生たちの自主的な活動の下支えに徹しました。

初対面のメンバーもいる中、店舗に足を運んだり、相談してプレゼン資料を作成したりしながら、よりよい仕上がりを目指す学生たちの姿には感心するばかりでした。

近い将来、考案したデザインが商品化される日が待ち遠しいてす。