4月22日(火)に共通教育科目の「国際理解とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)でスポーツニッポン新聞社とのコラボ授業が行われました。今回の授業では、スポーツニッポン新聞社から藤山健二氏と佐藤博之氏をゲストとして迎え、「オリンピックの持続可能性について」という課題が出されました。課題の説明では「冬季オリンピックと環境問題」について焦点をあて、オリンピックが置かれている現在の課題について説明が行われました。その後早速グループワークを行い、7月のプレゼンテーションに向けて議論がスタートしました。

「スポニチ」って?

授業のはじめに、今回の社会連携授業のパートナーであるスポーツニッポン新聞社について、佐藤氏から事業の概要についての説明がありました。スポーツニッポン新聞社は野球、サッカー、オリンピックなどのスポーツに加え、芸能や競馬なども報道する大衆紙です。読者層の約4分の1が女性で、30代から50代が中心となっています。新聞購読者の約3分の2が定期購読者で、残りはコンビニや駅での販売となっています。また、地域ごとに関心度合いや興味の対象が異なるため、各地域版で一面の内容が変わることを、野球の紙面を例に説明されました。さらに、スポニチアネックスというオンラインプラットフォームでは月間2億2000万ページビューを記録し、ヤフーニュースやLINEニュースにも配信されています。取り扱う内容や掲載記事のデザインの特徴など、誰もが見たことある記事について触れながら、説明を受けました。

未来のオリンピックと環境問題

続いて藤山氏から、課題の詳細とオリンピックの現状について説明されました。オリンピックの担当記者として世界を取材してきた経歴の自己紹介からスタート。続いて、2026年にイタリアで開催される「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」に触れながら、テーマにかかわる現状や課題について解説がありました。

雪が残るのは札幌だけ?!

藤山氏から提示された課題は「オリンピックの持続可能性について」。特に冬季オリンピックが直面している深刻な課題が詳細に説明されました。地球温暖化の影響により、15年後である2040年までに開催可能な都市が15都市から10都市に減少する予測があること、さらに、これまで冬季オリンピックが開催された歴代の都市のうち、今世紀末も安全な競技環境を提供できる地域は札幌のみであるという衝撃的な調査結果が紹介されました。

続いてこの問題に対する解決策として検討が行われているいくつかの例が紹介されました。具体的には、複数都市での共同開催、夏季・冬季競技の再編成などがありました。特に注目すべき点として、屋内競技を冬季に移行させることで、暑さ対策と施設の効率的な活用が可能になるという提案がありました。

オリンピックの今

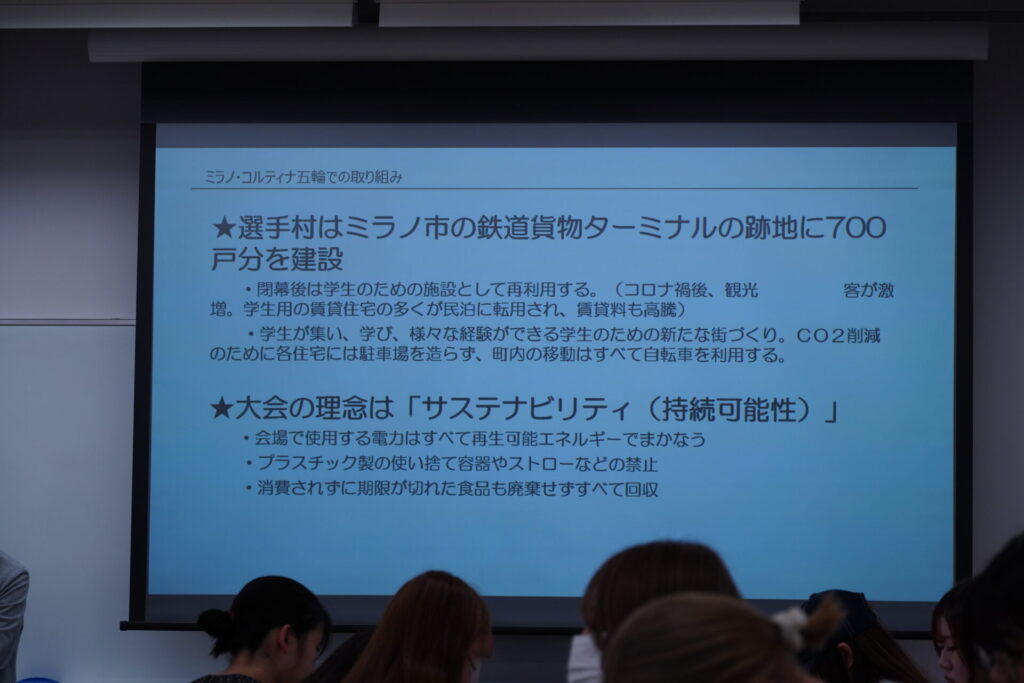

続いて、持続可能な取り組みを実行する具体例として2026年のミラノ・コルティナオリンピックの紹介がありました。オリンピックが抱える諸問題に対し、先進的な取り組みとして注目されています。会場で使用する電力はすべて再生可能エネルギーでまかない、使い捨てプラスチックの使用を完全に禁止し、食品廃棄物の削減を徹底する計画です。とくに、選手村は大会後に学生用施設として再利用される予定で、これは環境配慮と社会貢献を両立させる新たな取り組みとして評価されています。さらに、この選手村では自動車の使用を制限し、自転車を中心とした環境に優しい交通システムを導入する計画も発表されています。

発想力に期待大

授業の最後には、コラボ授業のゲストとしてスピードスケートの岡崎朋美氏を迎えることが発表されました。岡崎氏は、1998年長野オリンピックで日本女子短距離で初のメダルを獲得し、その後5度にわたりオリンピックに出場、さらに結婚・出産を経験しながらも20年以上にわたって現役を続け、トップアスリートとして活躍した経歴を持っています。競技生活と家庭生活の両立について、貴重な経験談を聞く予定となっています。また、可能であれば長野オリンピックのメダルも持参していただく予定です。

最後に、既存の枠にとらわれない自由な発想を期待されていること、優秀なアイディアはIOCに紹介するかもとコメント。大学生の発想に期待が寄せられました。

担当教員よりメッセージ

恒例の「オリンピック・パラリンピック連携講座」は、今年もスポーツニッポン新聞社様にご協力いただいています。「東京2020大会」の開催が決まった直後から継続しているこの講座について振り返ると、オリンピック・パラリンピックを取り巻く環境が、様々な意味で変化していることを感じています。

今後、益々重要になる「持続可能性」が今年のテーマ、学生たちの柔軟でかつ奇抜なアイデアを期待したいと思います。