国文学科実践キャリアプランニングの授業にて、株式会社KDDIチャレンジド代表取締役社長の間瀬英世氏による特別講演が行われました。

2025年11月21日(金)実践キャリアプランニング(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、株式会社KDDIチャレンジド(以下KDDIチャレンジド)代表取締役社長の間瀬英世氏をお招きし、キャリアに関する講演が行われました。

授業と企業連携について

「実践キャリアプランニング」は、文学部国文学科の1年生を対象としたキャリア科目です。学生は、企業から招くゲスト講師や在学生の先輩によるキャリア講演、企業と連携したPBL型課題などを通して、社会人基礎力を養い、多様化する女性のキャリアへの理解を深めていきます。

今回の授業には、携帯通信サービスのauを運営するKDDI株式会社の特例子会社であるKDDIチャレンジドから、代表取締役社長の間瀬英世氏をゲスト講師として招き、特別講演が行われました。間瀬氏は、中学校から短期大学までを実践女子学園で過ごした本学園の卒業生であり、学生たちにとっては同窓生にあたります。講演では、ご自身が歩んできたキャリアと価値観の変遷、そして業務として取り組んできたDE&Iや障害者雇用についてお話いただきました。

間瀬氏の自己紹介

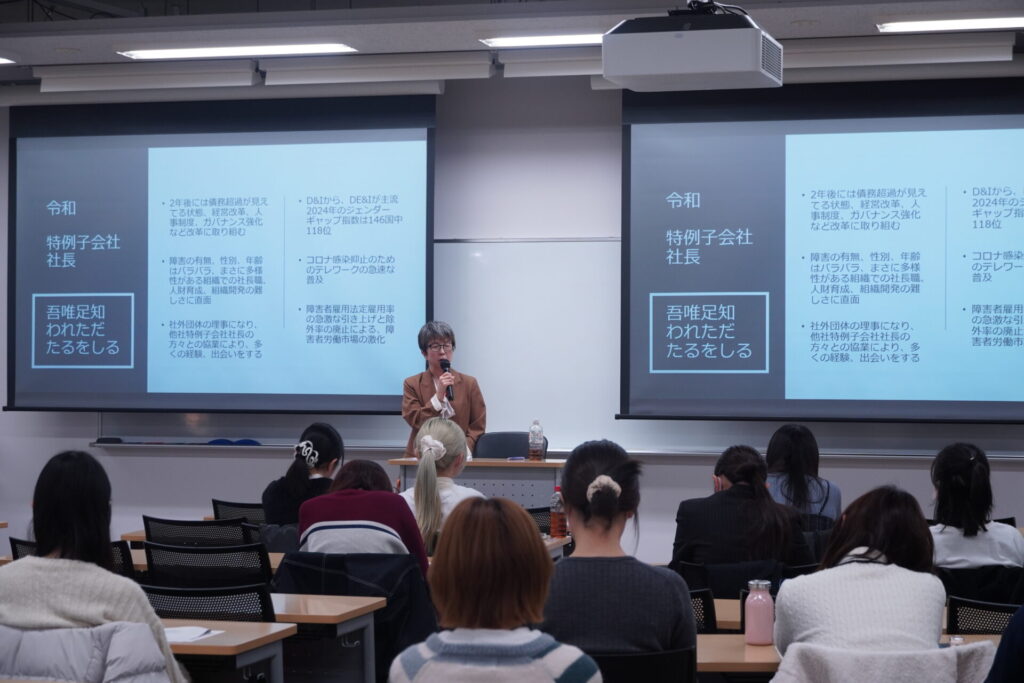

間瀬氏は冒頭で、「新卒で入社した会社を転職し、入社した先がKDDIの子会社でした。在職中に親会社と合併し、CSR推進室に配属されました。その後、人事部ダイバーシティ推進室に異動し、2021年にKDDIチャレンジドへ出向、現在は代表取締役社長を務めています」と自身のキャリアを紹介しました。また、「『間瀬』はワーキングネームで、本名は『逢坂』といいます」と補足し、スライドに映し出された愛犬についても紹介しました。最後に「将来の夢は、愛犬がのびのびと暮らせる場所へ移住することです」と語り、会場を和ませました。

キャリアのターニングポイント

間瀬氏は自身のキャリアの転機として「転職後にCSR推進室へ配属され、『DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)』の推進に取り組んできたこと」を説明しました。

DE&Iとは、ダイバーシティ(Diversity/多様性)、エクイティ(Equity/公平性)、インクルージョン(Inclusion/包摂性)の頭文字をとった言葉で、「性別・人種・能力などの違いに関わらず、全員が同じスタートラインに立てるように必要な配慮を行い、それぞれが安心して自分らしく活躍できる状態をつくること」を指します。

とくに重要なのが「エクイティ」だと間瀬氏は強調しました。「壁の向こうを見ようとする二人の子どものために踏み台を用意する」という例を挙げ、身長の違う子どもに同じ台を渡しても、どちらも壁の向こうを見られるとは限らないと説明。「同じ高さの台を配る“平等”ではなく、それぞれに合った高さの台を用意する“公平”の考え方が大切です」と述べました。

講演ではミニワーク「ある夫婦の相談」も実施されました。

共有された内容は「私は保育士です。パートナーはトラック運転手です。家事と育児は半分ずつ負担する約束でしたが、相手の仕事が忙しく、結局すべて自分に負担がかかっており、離婚を考えています」という相談です。間瀬氏は「あなたならどうアドバイスしますか?」と問いかけ、学生はリアルタイム共有システムを使って回答しました。多くの回答は「まず話し合いをする」といったものでした。

間瀬氏は回答を踏まえて「実はこの相談、保育士が男性で、トラック運転手が女性という設定です」と種明かしをしました。上の世代では、保育士=女性と決めつけた回答が多かったことを紹介し、「無意識の思い込みによるジェンダーバイアスが生まれている」と解説。「皆さんが対話を重視していることがよく伝わりました」と感想を述べました。

最後に企業がダイバーシティ推進に取り組む理由として、「人口減少による労働人口の減少」という社会背景と、「多様なバックグラウンドを持つ人材がいる職場のほうが、生産性が高い」という調査結果を紹介しました。特に、人口減少の社会課題について「日本という国の存続にかかわってくる重要な課題」と述べ、日本社会を形作る企業のトップの一人として推進の理由を話しました。

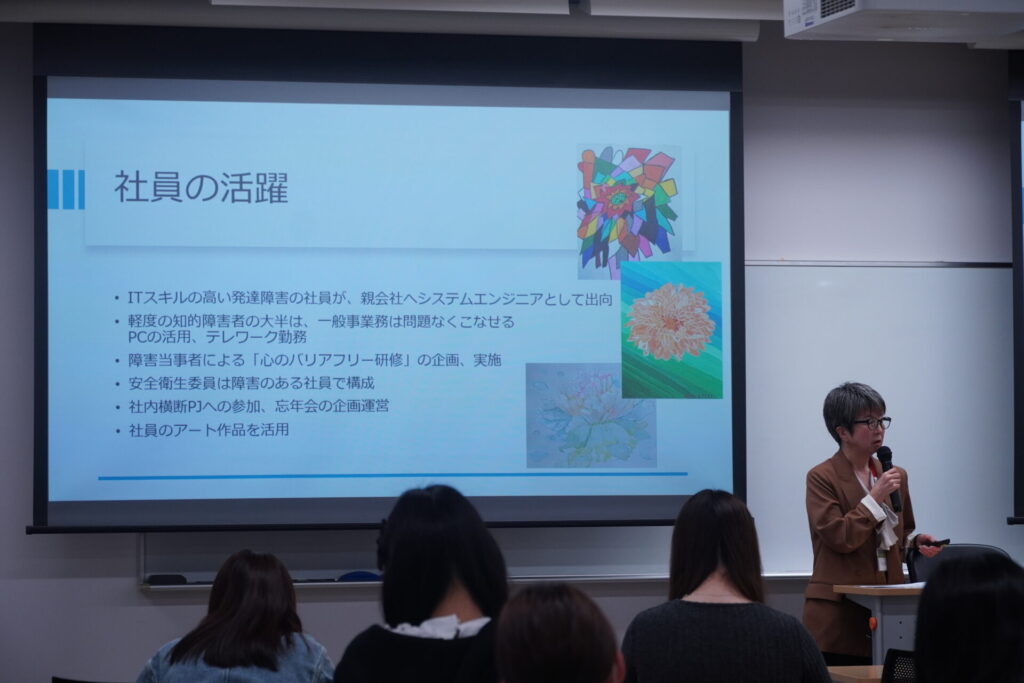

障害者雇用と多様性

間瀬氏が代表取締役社長を務める KDDIチャレンジドは、KDDIの特例子会社(障害のある人の雇用を積極的に進めるために設立された企業)です。従業員の約7割が身体や精神に障害を抱えており、それぞれの得意や特性を生かし、プログラミングや事務作業、携帯電話の解体など、さまざまな仕事に取り組んでいます。間瀬氏は活躍する社員の例を「発達障害を持ちながらエンジニアとして活躍し、現在は本社に出向している社員もいます。業績もとても良いようです」と紹介しました。

続いて間瀬氏は、障害の捉え方には「医学モデル」と「社会モデル」という2つの考え方があると説明しました。医学モデルは「人が障害を抱えている」と考えるのに対し、社会モデルは「社会の側が障害を生んでいる」という視点を持ちます。たとえば「車いすの人が超えられない段差が公園にある」状況を、社会モデルでは「段差がなければ行動は制限されないはず」と捉え、社会の側を変えることで障害を取り除こうとする考え方です。ダイバーシティ推進の捉え方は後者で、間瀬氏は「環境を変えることで多様な人の就労を可能にしようとしている」と話しました。

また、障害者が何かを成し遂げた姿を感動的に描き、それを消費する現象として「感動ポルノ」という概念も紹介しました。テレビ番組などで涙を誘う演出に障害者が利用されるケースを挙げ、「健常者と障害者を区別して扱うのではなく、まずフラットな視点で見てもらいたい」と強調しました。

間瀬氏のキャリアと価値観の変遷

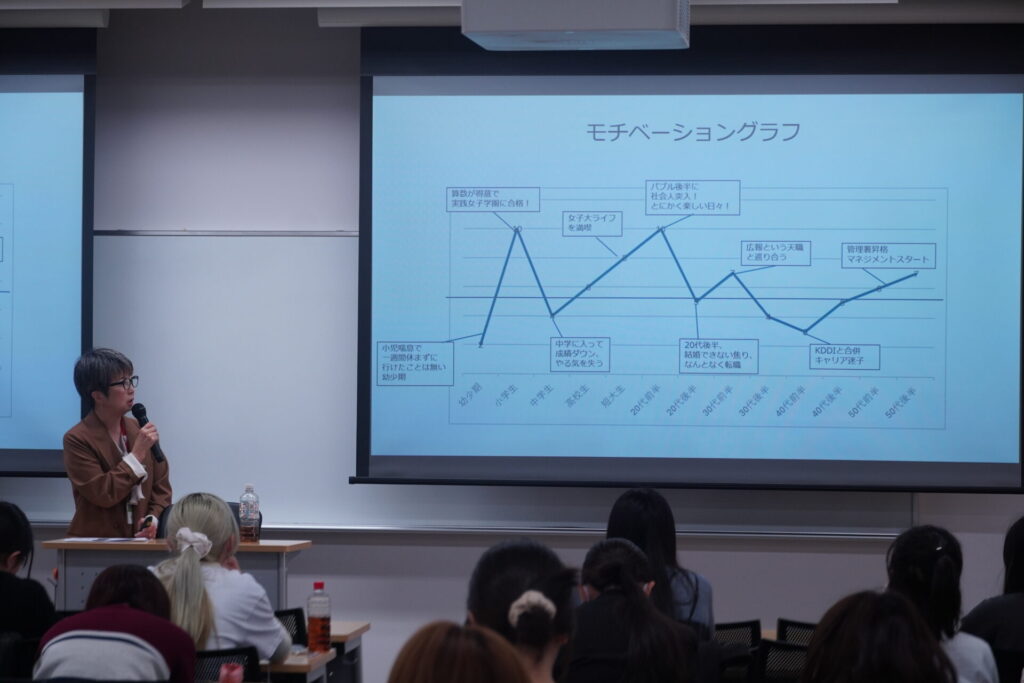

間瀬氏は、女子校時代から現在に至るまでの価値観やキャリアの変化について、モチベーショーングラフを用いながら振り返りました。

女子校で過ごした学生時代、間瀬氏の中には「良妻賢母」という価値観が強くあり、「就職したら社内婚をして寿退社し、子どもを産んで家庭に入る」という将来像を自然に描いていたといいます。

社会人として働き始めた頃には男女雇用機会均等法が施行されましたが、「法律はできても、自分にはまだ遠い世界の話だった」と回想。当時は社内結婚が一般的で、社外の人と出会う機会が少なかったこと、また「25歳までに結婚できないと“売れ残ったクリスマスケーキ”と例えられていたため、結婚のために転職することも珍しくなかった」と、その時代に普通とされていた環境について語りました。

そのような空気の中、20代後半で「なんとなく転職をした」と話す間瀬氏。しかし転職先で出会った広報の仕事は「天職」と感じられるほど魅力的で、初めて女性の上司を持ったこともあり、「30代前半で仕事の楽しさややりがいを強く感じるようになった」と述べました。

その後、広報からCSR(企業の社会的責任)推進室へ異動。そこでは「新しい取り組みを会社に導入する役割を担い、関係部署との調整や準備がとても大変だった」と振り返ります。その中で、忙しい毎日の中で出会った「面白おかしく」という言葉が心に残っているといい、「ミスやつらい出来事も“面白おかしく”捉えることで、前を向いて行動できる」と紹介しました。

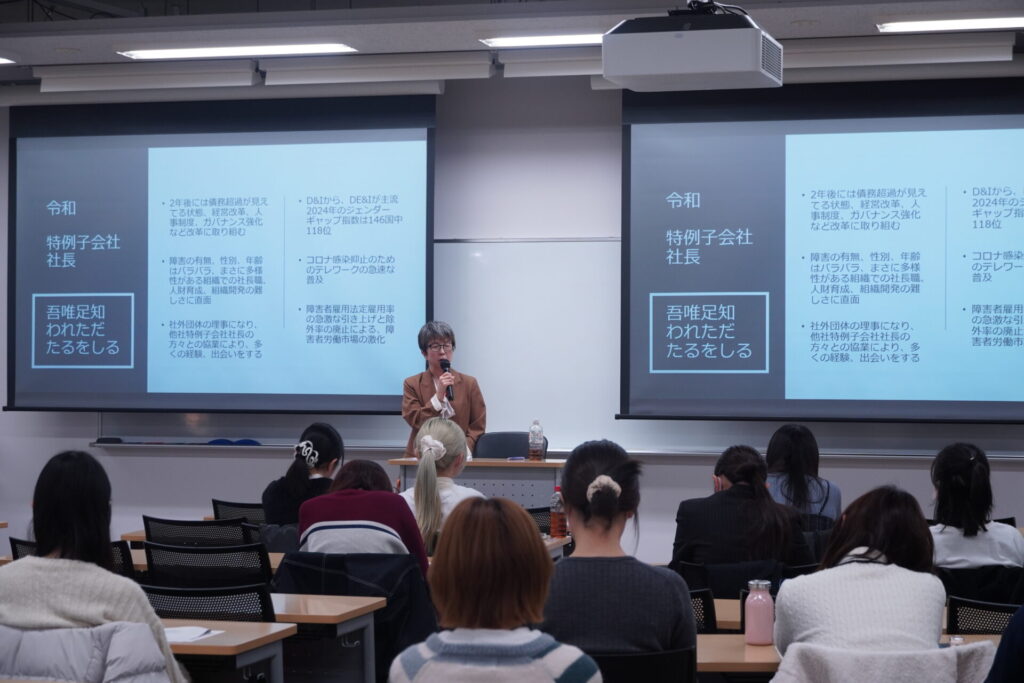

さらに、特例子会社の社長に就任してからは組織改革に力を注いできたと話し、多様性のある職場でのマネジメントに試行錯誤しながら取り組んできたと述べました。社外で出会った人にマネジメントについて相談した際、「愛のシャワーを浴びせる」というアドバイスをされたことが印象的だったといいます。「感謝を伝える、褒める。積極的に言葉で伝えることで『ここにいていいんだ』という安心感を持ってもらえる。この言葉をもらってから、意識して行動しています」と語りました。

講演のまとめ

講演の最後に間瀬氏は、「世界には本当に多様な人がいる。自分と違う相手をどう受け入れるかが大切で、そのためには対話力が不可欠」と強調しました。多様性を受け入れることによって、生活も仕事も、そして人生も豊かで楽しくなると述べました。

自身の体験として、女子校という共通点が多い人が集まった環境から、多様な年齢・価値観を持つ人がいる社会に出たとき、「環境に慣れるまでがとにかく大変だった」と振り返り、「変化や違いを受け入れられるキャパシティを身につけてほしい」と学生に呼びかけました。

また、多様性の時代における女子校については、「女子がマジョリティでいられる唯一の空間」であり、「誰かに忖度することなく、さまざまな経験ができる環境」と述べました。学生には「自分のパーパス(存在意義・志)を考えてほしい」と語り、そのためには外に目を向け、自分自身を知る行動が必要だとしました。さらに、偏ったバイアスを持たないことは生きやすさにもつながるとし、見聞を広げることの重要性も伝えました。

最後に、建学の精神である「女性が社会を変える、世界を変える」という言葉を引用し、学生にエールを送って講演を締めくくりました。

質疑応答

講演の後には、質疑応答の時間が設けられました。学生はグループで感想を共有したのち、間瀬氏に質問したいことをまとめてリアルタイム共有システムに投稿。間瀬氏はPCを通じてスクリーンに投影された質問に、順番に回答されました。

Q.ワーキングネームを使っている理由と、そのメリットについて

間瀬氏は、ワーキングネームを使う理由について次のように説明しました。

「戸籍の名字が変わったのは広報の仕事をしていた時期でした。広報は、メディア担当者に名前を覚えてもらえるかが重要な仕事だったため、旧姓である間瀬をそのまま名乗り続け、現在に至っています。間瀬という名字は珍しいため、覚えてもらいやすいことがメリットでした。」

Q.企業における多様性による問題と、その解決方法について

多様性に伴う課題について問われた際には、時短勤務を例に挙げながら次のように話されました。

「たとえば産休明けで時短勤務の人がいる場合、短い勤務時間では担当業務がこなしきれず、周囲に仕事が回ることがあります。仕事を引き受ける側にとっては通常業務に加えて負担が増えるため、不和が生じやすい状況になります。しかし時短勤務側の話を聞くと、育児と仕事の両立で手いっぱいだったり、仕事を任せてしまう申し訳なさを抱えていたりします。私も以前、時短勤務の人をサポートする立場を経験しましたが、相手の話を聞いて初めてその大変さが理解できました。お互いの状況を知ることで、納得して業務に取り組むことができます。対話はとても大切です」

Q.ジェンダー差別を受けた経験と、女性に関する価値観の変化について

ジェンダー差別を受けた経験については、次のような回答がありました。

「ジェンダー差別を受けたことはあります。管理職になった際に『女性だからなれたよね』と言われたり、社長となった現在でも『女性だから』と言われることがあります。女性に関する価値観の変化については、良い方向に変わったと感じています。実際、男性社員が『夕飯の当番なので早く帰ります』と退勤していく姿をよく見かけており、家事負担の平等化という変化を現場で感じています」

Q.障害者の方の働き方について

障害者の方の働き方について問われた際には、次のような説明がありました。

「障害の程度は人によって異なるため、それぞれできる業務を担当してもらっています。業務内容は一般的な事務作業から携帯電話の解体までさまざまです。特に精神障害のある方は日によって体調の変動が大きいため、日々状態を把握しながら働き方を調整しています。」

授業時間ぎりぎりまで学生の質問に丁寧に回答してくださった間瀬氏。

学生にとっては、女子校から社会へと踏み出した一人の先輩によるリアルな体験談と、キャリア形成に関するお話を伺える貴重な時間となりました。

担当教員からのメッセージ

卒業生である間瀬様にご講演をいただきました。

私自身も「多様性」ということを安易に発言する機会が多いことを

反省するお話しでありました。やはり企業での様々なご経験をお持ちであり、

しかも、現在、特例子会社のトップをお務めになっている間瀬様のお話しには

本当に説得力がありました。

また、女子大に学ぶ意義についても、経験に基づく貴重なアドバイスをいただきました。

この場を借りて、厚く御礼申し上げます。