自分たちで考えた施策を実現させよう!「キャリアプロジェクト演習」の授業で最終プレゼンテーションが行われました。

12月24日に「キャリアプロジェクト演習」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業の最終プレゼンテーションが行われました。この授業は、今年度から文学部キャリア科目群の一つとしてスタートした文学部のみを対象としている本学でも特徴あるキャリア教育科目の一つです。自ら問いをたてることに始まり、最終的には授業内で「実践」まで取り組むことのできる内容となっています。

学生たちは授業を通し、身近な社会課題を解決する施策を考え、実現に向けて取り組んできました。10月の中間発表を経て、この日はこれまでの成果を発表します。渡部卓明氏(当時、資生堂ジャパン株式会社)、株式会社ベネッセi-キャリアの東山高久氏、株式会社オリエンタルランドの横山政司氏のメンター3名を前に発表に臨みました。

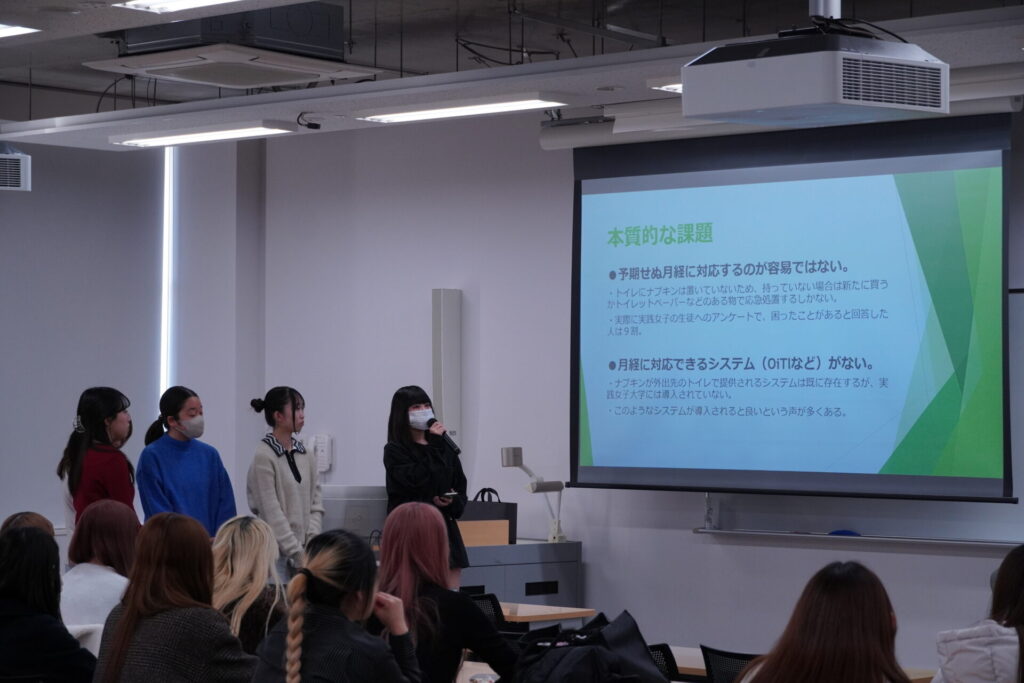

生理の問題、知ってる?

今回はメンター側からの要望で、なるべく手元の資料やスマホに目を落とさずに発表することを求められました。

学生たちは自分たちの言葉で発表していきます。

最初は4班。

学内のフードロスから転換し、生理貧困をなくすことを目標にしました。

急に月経が来てしまったとき、人にナプキンを借りづらい問題を解決するため、ナプキンを無料提供するサービスの導入を目指します。

しかし大学側に交渉したところ、費用が掛かることを理由に許可は下りず。学生大会に案を出し、学校を動かしたいと考えています。

講評では東山氏が「問題背景も納得性が高かったので、学生大会でぜひ頑張ってもらいたい」と励まされました。

5班は、ハンドドライヤーの設置希望から「Climate Clock」の認知を広めることに目標を変更。

Climate Clockとは気候時計のことで、パリ協定の目標実現までに残されたタイムリミットを表示しているものです。渋谷では観光案内所にありますが、あまり知られていません。

そのため学内でClimate Clockを展示し、気象問題に危機感や関心を持ってもらうようアンケートを取っています。

東山氏は「すでに展示を行い、一歩が踏み出せている。今後の広がりについて、もう少し具体的に計画を立ててぜひ後日談を」とこれからに期待しました。

子ども食堂を知ってもらうには

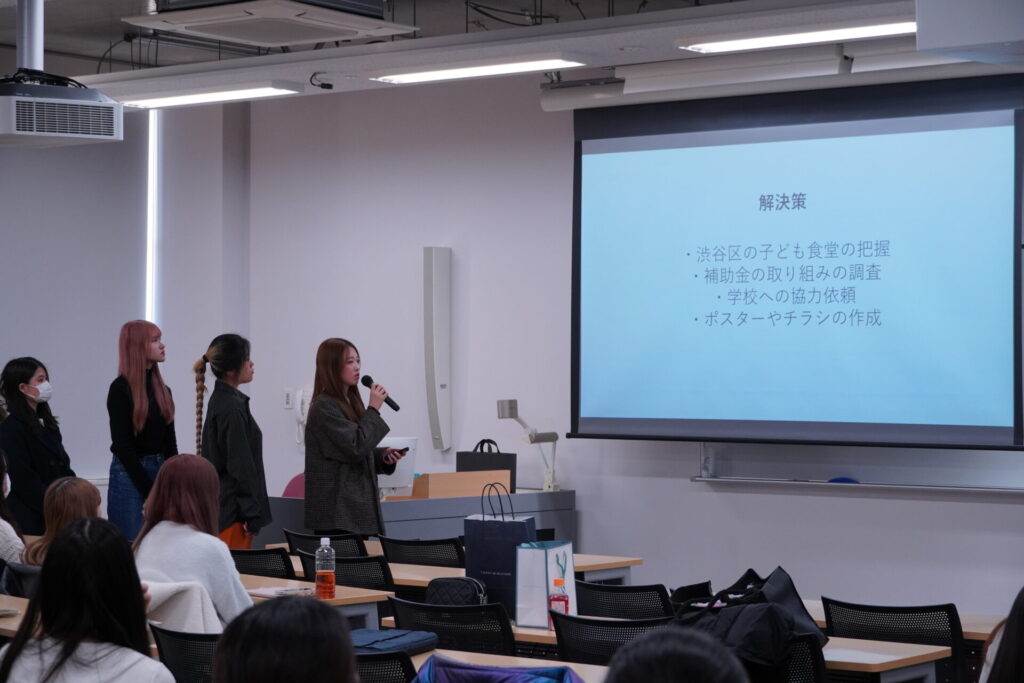

続いて2班。

子ども食堂の認知度を広げようと試行錯誤しました。本当に必要な人のために、を考え料理教室を行うのはどうかと発案しましたが、時間や場所などの問題で実現には至らず。

そこで子ども食堂へヒアリングを行い、どんな施策が必要か現状を調査。ボランティア不足を知り、今後ボランティア活動を体験しボランティアを増やしていきたいと考えています。

渡部氏は「活動のなかで多くの気付きを得たんだなと分かりました。なぜボランティアする人がいないのか課題を探るといい。単なる呼びかけに終わらないように頑張って下さい」と応援しました。

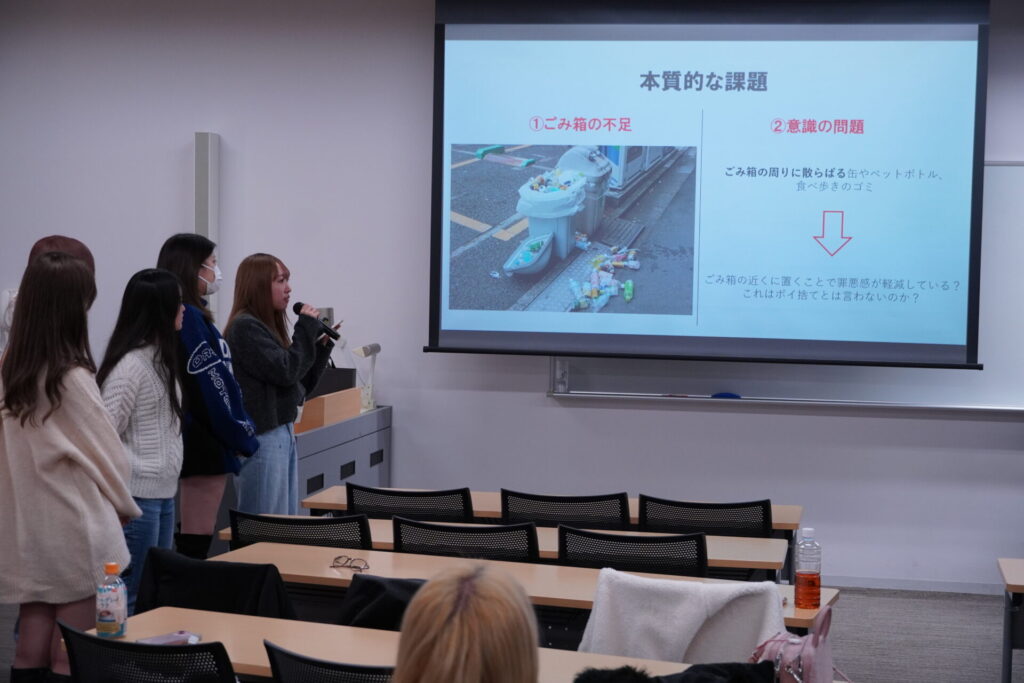

1班は渋谷を過ごしやすい街へ、をコンセプトに街中にゴミ箱の設置を目指しました。

最初は見た目が可愛いゴミ箱などを考えましたが、アンケート結果から機能性重視に転換。ゴミを圧縮できるゴミ箱を開発した企業に取材し、まずは学内設置に向けて動きましたが設置に費用が掛かるため課題を残しています。

東山氏から「だれを対象にアンケートを取りましたか」と質問があり、学内で収集したと学生が回答したところ、「渋谷にはいろんな人がいる。もっといろんな人に聞くとさらに具体性が出てきます」とアドバイスが。

渡部氏からも「みんなが最初に考えたエンタメ性のあるゴミ箱の方が、渋谷はアートな街というコンセプトと結びつくかも」とアイデアが出されました。

渋谷を過ごしやすい街に

次の3班は渋谷のオーバーツーリズムに注目。

2024年は渋谷にも外国人観光客が増えましたが、滞在時間が短く観光地のみに偏っていることを課題としました。

そこでおすすめのお店をSNSで発信。飲食店と交渉し掲載許可をもらい、渋谷区役所の広報と連携し発信しました。

すでに外国人からのフォローもあり、「いいね」も付いています。今後はラジオ出演も予定され、プロジェクトを進めていきます。

東山氏は「すでに実績も積みつつある。せっかく流れに乗れているので、始めたからには一過性に終わらせず、できれば長く続けていってほしい」と話されました。

最後は6班です。

人が多く治安が悪い印象がある渋谷を、落ち着いて過ごせる街として再発見することを目標としました。

落ち着いてくつろげるカフェを紹介するパンフレットを作成し、大学内で配布。店はメンバーが足を運んで選定、掲載許可をもらいました。

渡部氏は「出版やメディアの人たちがやっていることを一通りやっている」と感心されました。

東山氏からは「カフェを紹介するだけでなく、渋谷は過ごしやすいと思ってもらう、イメージを変えること。解決したい課題に立ち返ることを忘れずに」と今後の課題を伝えました。

人を巻き込んで実現するための思考力

全班が発表後、横山氏からお菓子のプレゼントが。学生たちの顔に笑顔や広がりました。なごやかな空気になり、最後にメンターの皆様からの総評をいただきました。

東山氏は「今回私たちはあくまで皆さんをサポートする立場で参加しました。自分たちで考え行動したことは皆さんにとって非常に貴重な経験になります。この経験をより実になるものにするために、どう振り返りかも大切です」と話しました。

渡部氏からは「最初は心配でしたが皆さんを信じて本当によかった」と学生たちをねぎらわれました。

横山氏は「渋谷の魅力や生理の問題など、皆さんが動いてくれたことで自分も視野が広がりました」と話し、「この授業は思考力を鍛えるのが目的。実現するためにはどうしたらいいのか考えることです。思考力を鍛えるためには、論理だけではなく自分のやる気スイッチをどれだけ入れられるかも重要です」とコメント。

今後に対しても期待を寄せました。

実際にプロジェクトを実現する大変さと楽しさを知れる貴重な授業となりました。

担当教員よりメッセージ

2024年度に設置された文学部キャリア科目群の先頭を切って、1年生科目である「キャリアプロジェクト演習」が、29人の文学部の学生が参加し行われました。この授業においても、3人の企業人にご支援いただきましたが、特徴は、あくまでもメンターの役割であるところです。もともとこの授業では、問いを立てるところから学生自らが考えます。従って今までのPBL授業のように、企業さんからお題を与えられることはありません。「渋谷×社会課題」というテーマのみが提示されました。わずか14コマの授業の中で、問いを立て、テーマを決めて、行動計画を立て、実際に「実践」することが求められる、1年生には極めてハードルの高い授業でした。

しかし、29人の学生たちは、6つのキューブに別れ、果敢に挑戦。見事に、実際の「実践」のフェーズまで

やり遂げてくれました。最終的に取り上げてくれたテーマは、いずれも世界規模で考えるべき重要なテーマ

ばかり、学生たちの無限の可能性を感じました。メンターとして伴走いただいた、横山様、渡部様、東山様に、この場を借りて心から感謝申し上げます。

※なお、本講座は、私が理事長を務めるフューチャー・スキルズ・プロジェクト研究会が構築した内容を基本に構築している講座です。