美しい立ち居振る舞いをならう!「現代日本社会論」の授業でANAのCA直伝の「おもてなし」を学びました。

12月1日に「現代日本社会論」(担当:国際学部 国際学科 コルネーエヴァ スヴェトラーナ准教授)の授業でANA総合研究所の久保真理子氏による特別講義が行われました。「企業の接遇におけるおもてなしとマナー」と題し、CAの美しい立ち居振る舞いやおもてなしの心について語られました。講義の後半には立ち居振る舞いの実践も行われ、学生たちも背筋を伸ばして参加していました。

CAは「おもてなし」の仕事

久保氏はANAでCAとして36年間勤務しています。就職当時は総合職での女性募集はまだ少なかったと言います。

「女性がいきいきと責任を持って輝ける仕事がいい」と考え、CAを選んだと話しました。

CAの乗務経験を経て転勤は11回。CAの訓練部やロンドン・ヒースロー空港での勤務など、「CA以外にもさまざまな仕事をさせてもらっている」と充実ぶりを語られました。

CAと切り離せないのが「おもてなし」の精神です。細やかな気配りという日本を代表する文化として、海外でも評価されています。

「おもてなしが深く根差しているものの一つに茶道があります」と久保氏。一人ひとりとの出会いを大切にする「一期一会」と、もてなす側ともてなされる側が共に場をつくる「一座建立」の精神を、CAの仕事でも大切にしていると話します。

「飛行機は密室。CAはお客様にお願いする場面も多い。信頼され、協力してもらえる空気づくりが大切です」。

「おもてなし」を活かしてファンづくり

航空会社のおもてなしは、座席や機内食などのハード面と、笑顔や態度といったソフト面の両方が求められます。

ただし安全とセキュリティが最優先。時間の制約もあります。

さらに国家間の経済状況や災害などにも左右され、求められるサービスは時々によって変わるため臨機応変な対応が必要です。

「また、サービスは真似されやすい側面もあります」と久保氏。

フルフラットシートはANAが日本で初めて導入したものですが、いまでは多くの航空会社で一般的。

「差別化が難しいなか独自性をどう出すか。それにはハード面も大切ですが、やはり人の力が大きい」と語ります。

「お客様とのあらゆる接点でANAならではの価値を感じてもらうこと。選ばれ続けるには、人の力による競争が欠かせません」。

そのためANAは顧客体験価値戦略を推進。広告や予約、チェックインに機内サービス、乗り継ぎや荷物受け取りまでを28のシーンに分け、すべてでおもてなしを感じてもらう取り組みを行っています。

「それぞれのシーンで関わるスタッフは違います。しかし一貫したANAらしさを提供することで、ファンづくりをしています」と話しました。

「おもてなし」には気持ちが大事

ファンづくりに大切なのは「接遇」です。接遇とは、お客様に対しおもてなしの心を持ち丁寧な態度や言葉遣いで接すること。

つまり、おもてなししようとする気持ちです。

「形やマナーを守っても気持ちがなければ意味がありません。心が大事だということを知ってほしい」と久保氏は語りました。

「思っているだけでは伝わりません。表現することが大事」と久保氏。

おもてなしを表すのに最も大切なのは笑顔です。

「隣の人に笑顔が伝わるかチェックしてみましょう」と実践が始まりました。

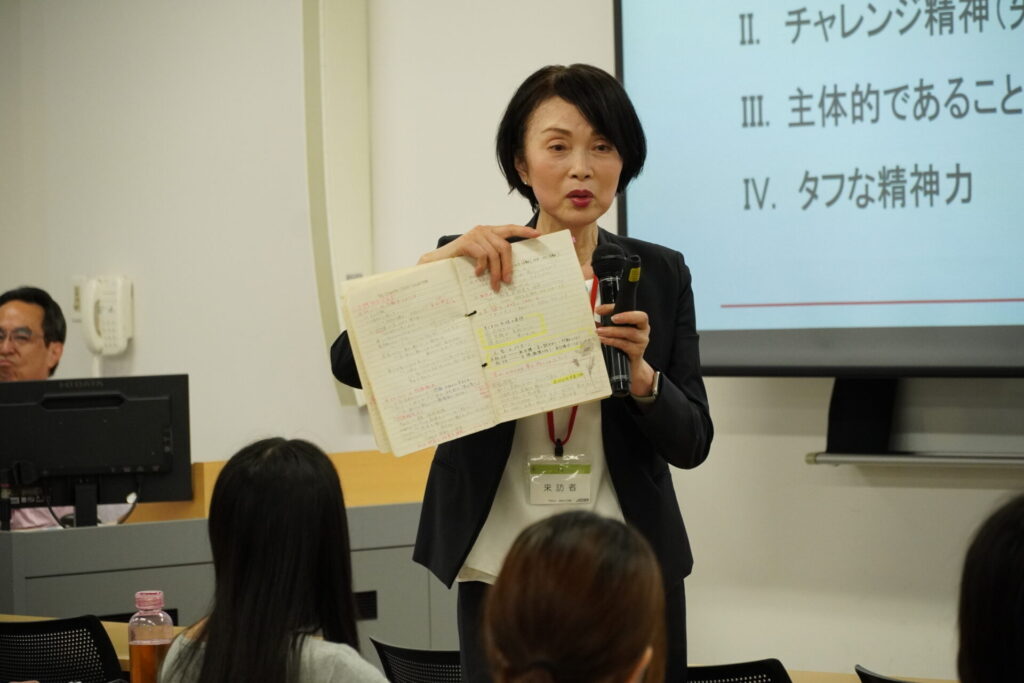

ノートなどで顔の半分を隠し、目元だけで笑顔が伝わるか確認。学生たちは互いに助言し合っていました。

また、おもてなしには身だしなみも重要です。

清潔感と控えめな印象がポイント。「おしゃれは自分のため、身だしなみは相手のため」と久保氏。

「お休みの日はどんなかっこうしてもいい。個性を爆発させてください。ただ、TPOをわきまえましょう」と話しました。

美しい立ち居振る舞いを身に付けよう!

「それでは皆さん立ってください」と久保氏。

いよいよ立ち居振る舞いの実習が始まりました。

まずは基本姿勢から。

足をそろえて、一本の糸で頭からつられるようにまっすぐ立ちます。自然に胸を張り、あごを引くことできれいな立ち姿になります。

「皆さんとってもきれいですよ」と久保氏は声をかけられました。

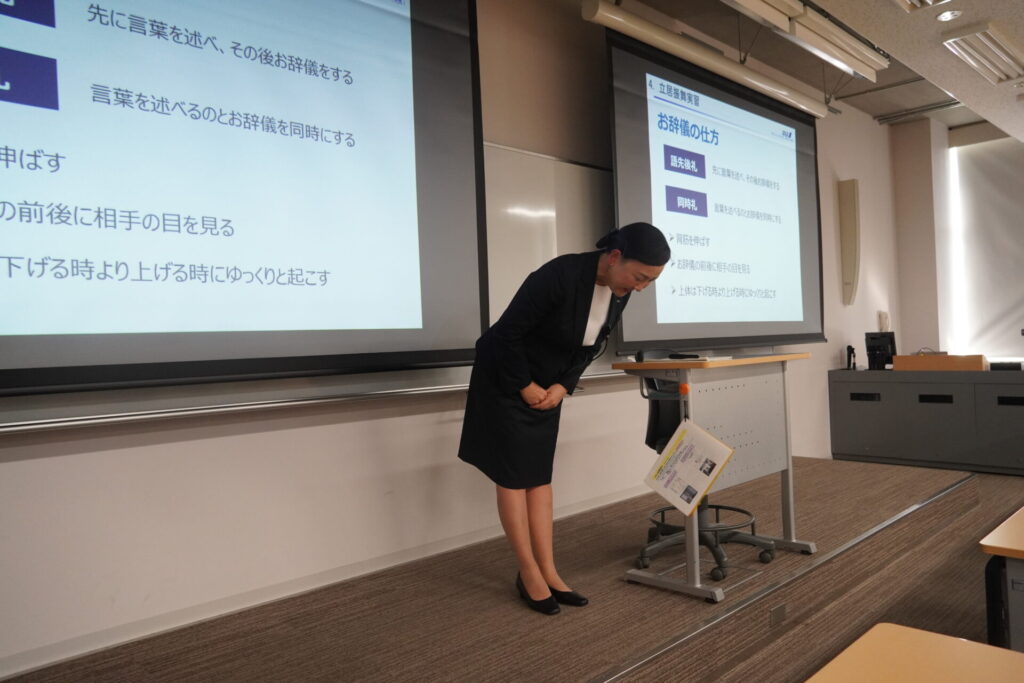

そしてお辞儀の仕方。

背筋を伸ばし、お辞儀の前後に相手の目を見ること、体を上げる時をゆっくりすることを意識するよう伝え、「先に言葉を述べその後お辞儀する語先後礼ですと丁寧です」と解説。

「おはようございます」とあいさつしたあとに頭を下げる方法を学生たちも練習しました。

そして、ものの渡し方や受け取り方、物の指し方なども一つ一つ教えていただきました。

ただ、カバンを渡すときも大きさや相手の背丈などそのときごとに異なります。「ものを渡す際の決まりはありません。でも皆さんは実践すれば答えが分かるはずです。相手の受け取りやすいところに合わせて渡すことが大切です。一つものを渡すだけでも魂込めて行いましょう」と久保氏。

「小さなことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に。先輩方から受け継がれている言葉です」と一つ一つの動作を意識することの大切さを伝えました。

さまざまなものに興味を持とう

講義の最後には質疑応答の時間が設けられました。

学生たちは掲示板に質問を入力し、久保氏がそれに回答されました。多彩な質問がたくさん寄せられました。

「結婚や出産をしても仕事を続けられるのか」という質問には、「短時間勤務や育休、一度職を離れてもカムバック制度なども現在はあります。

昔は難しかったこともありますが、環境やサポートは整ってきたと思います」と回答されました。

「CAになるために頑張ったことは?」という質問には、「小さなころからどうしてもCAになりたかったわけではなかったのですが、それが良かったと思います。ひとつのことだけでなく幅広いことに興味を持って、バランスよくいろんなことを勉強してほしい」と話しました。

そして「この仕事に就いて満足していますか」という問いには「もちろんです」と満面の笑みで回答。

「自分の夢は願って努力していたら必ず手に入ります」と学生たちにもエールを送りました。

担当教員からのメッセージ

この度は、航空業界での働き方やおもてなしの精神について、マナーの実践を交えた大変有意義なご講演を賜り、誠にありがとうございました。

とりわけ、ANAの組織文化として、基本サービスを徹底するだけでなく「ナイストライ」を推奨し、個々の「ばらつき(個性)」を認め合う風潮があるというお話は、非常に印象的でした。ホスピタリティがどのように育まれ、現場で実践されているのかを丁寧にご共有いただき、学生たちにとっても深く感銘を受ける機会となりました。

おもてなしの具体例を数多くご提示いただいたことで、相手の気持ちを察する大切さを学生一人ひとりが自分事として認識できたと感じております。マニュアルを超えた「人ならではの対応」の重要性を深く考えさせられる、極めて貴重な学びの場となりました。