パン屋さんと一緒に!「手作りパン作り体験」に本学学生が参加しました!

2025年12月6日(土)、「ほんもの実感!作ってみよう!食べてみよう!こんせんくん家の台所」の一環として、「パン屋さんと一緒に“手作りパン作り体験”」が、ぱる★キッズ足立にて開催され、本学学生が参加しました!

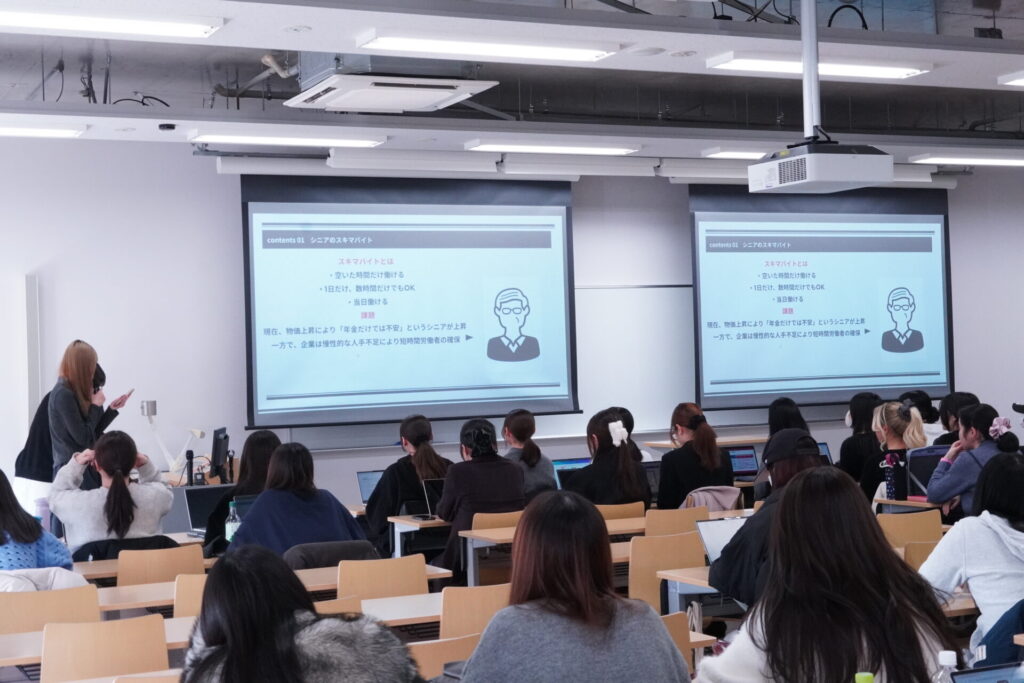

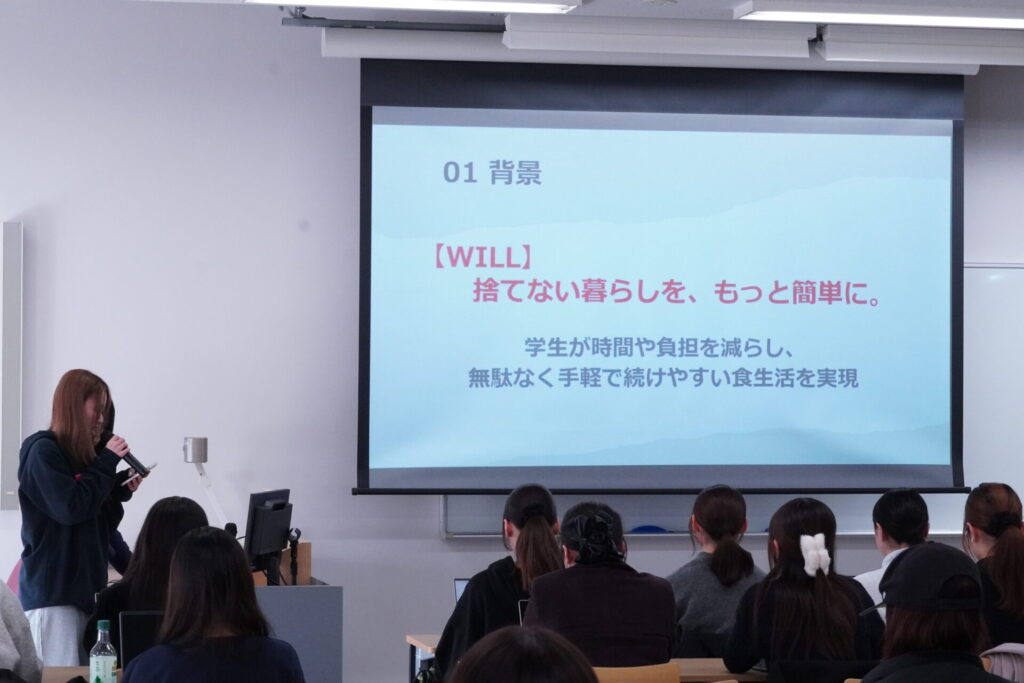

プログラムについて

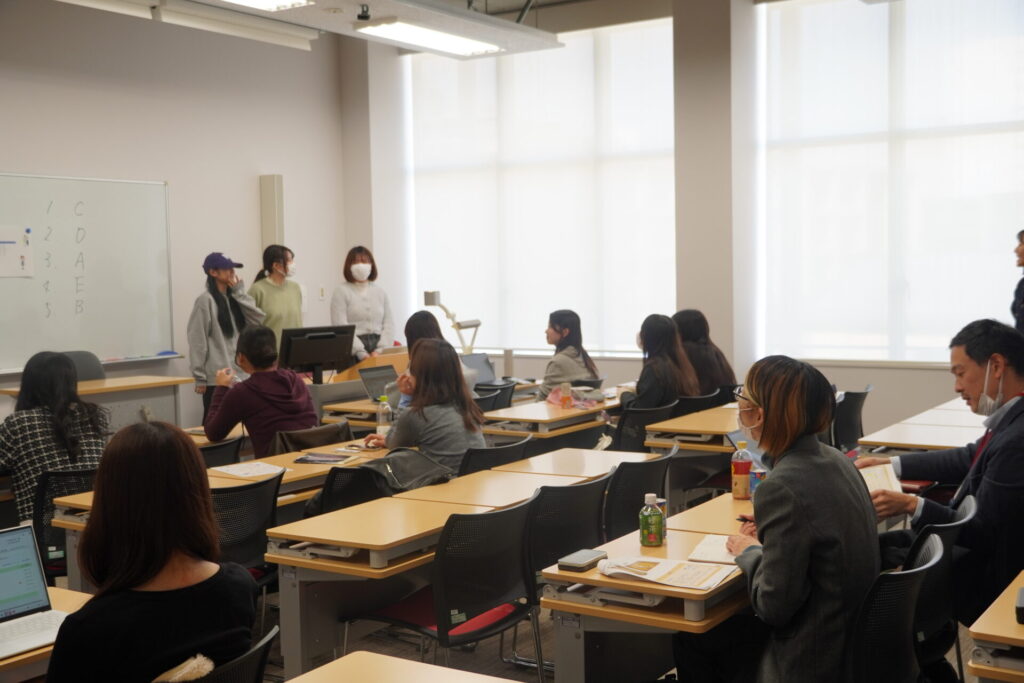

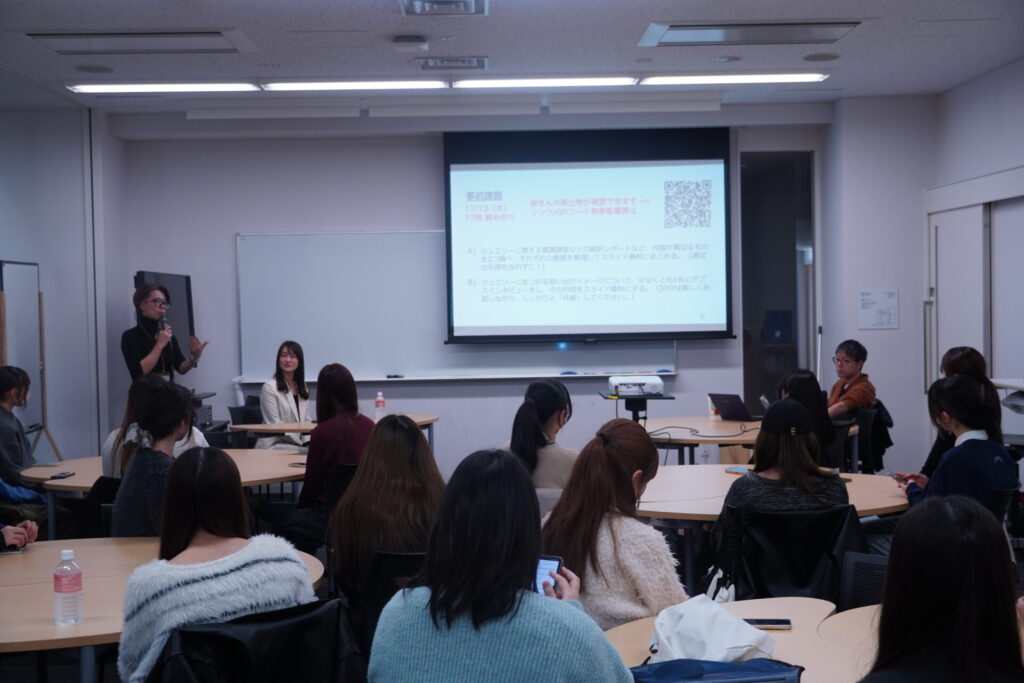

当日のプログラムは、ぱる★キッズ足立に通う園児とその保護者を対象に、手作りの楽しさや食への理解を深める内容で実施されました。本学の学生は、アシスタントとしてプログラムに参加しました。

今回の取組は、パルシステム東京に勤務する荒井さんから、お声がけいただき実現したものです。荒井さんは生活科学部食生活科学科の白尾美佳教授のゼミ出身であることから、白尾ゼミ、栄養教諭教職課程履修生や食育に関心のある1年生など、有志の学生が集まり、食育の実践の場を体験しました。

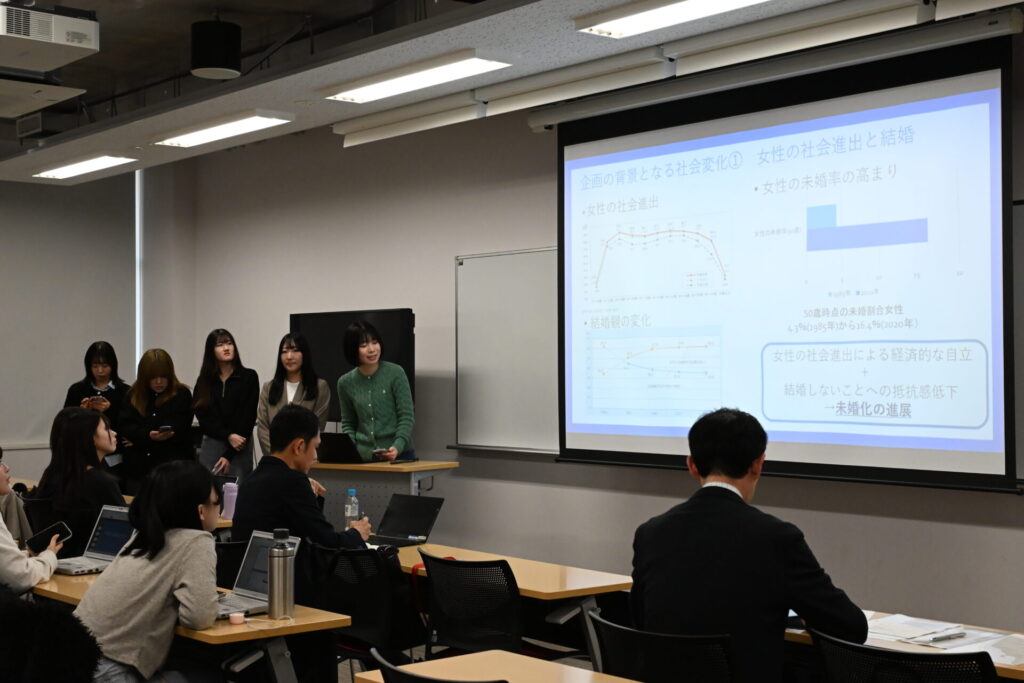

パン作り体験の講師を務めたのは、パルシステムの子会社である株式会社パルブレッドの社員さんです。「国産小麦の素材にこだわり、手間ひまを惜しまず、ていねいに焼き上げた“ほんもののパン”を作っています」と話し、園でもおやつとして提供されているパルブレッドのパンの特徴を紹介しました。日本の小麦自給率が低い現状の中で、パルブレッドでは国産小麦のみを使用したパンづくりに取り組んでおり、小麦本来の風味を生かした安全・安心なおいしいパンを届けています。

園で提供しているパンについては、「軽くトーストして出すと、子どもたちが笑顔でたくさん食べてくれるのが印象的です」と話しました。

また、「今日は、保護者の方にもぜひこのおいしさを味わっていただけたらうれしいです!」と参加者へ呼びかけました。

体験の様子

当日は、パンとバターの手作り体験を実施。学生は、参加者一人ひとりの作業を一緒に体験しました。

パン作り体験では、手順の説明に加え、生地が発酵する仕組みについても解説があり、参加者は普段食べているパンがどのようにつくられているのかを、実際に手を動かしながら学びました。講師のアドバイスを受けながらパンを成形し、自分の手で形を作ったパンの焼き上がりを楽しみにする様子が見られました。さらに、パンの成形後、焼き上げ前の二次発酵の時間を使って、乳と生クリームからバター作りにも挑戦しました。

オーブンで焼き上げられたパンは、参加者全員で実食。また、パルブレッドの工場で焼き上げられたパンの試食も行われました。

学生たちは、食育の現場を体験することで、専門的な学びが社会の中でどのように生かされているのかを、実感をもって捉えることができました。

参加学生の感想

「先日は保育園でのパン作り体験に参加させていただき、そちらの保育園特有の食育や保育、木育を感じることができました。」

「パン作りでは、パルシステムの方が作っている様子を見せながら、保育士の方が園児の皆さんに楽しく分かりやすく声をかけている姿が印象に残りました。」

「ご家族ごとにテーブルでパンを成形する時、私も園児の様子を見ながら、やさしく声をかけるように心がけました。」

「パンやバター作りの途中に、保育士の方が園児の皆さんに質問したり、発言させたりしていて、自分で考えて伝える力を育むようにしているのだと思いました。バター作りでは、園児の皆さんが思いっきり振っている姿が楽しそうで可愛かったです。」

「パンを焼いている時に発表を見させていただき、沢山の大人がいる前で元気よく歌ったり劇をしたりする姿に、ほっこりしました。」

「手作りのパンは、美味しそうに笑顔で食べている子が多く、今回の食育行事の成果を感じられました。」

担当教員からのメッセージ

今回お声かけいただいた荒井さんは、卒業論文においてご自身で農作物を栽培し、その機能性に関する研究に取り組まれるとともに、食育活動やボランティアへの参加、農家訪問など、さまざまな実践的な経験を積まれてきました。これらの経験が、現在のお仕事にも大いに生かされているとのことです。大学生にもぜひ多様な経験を積んでほしいという思いから、今回の企画をご提案くださいました。

今回の子どもたちへの食育活動は、園長先生をはじめ、他園からの応援を含む多くのスタッフや協力者の皆様のご尽力により実現したものです。また、食育実施後には、関係者の皆様で今回の取り組みに対する評価を共有することができました。食育は単なるイベントで終わるのではなく、このように振り返りと評価を丁寧に行っていくことが重要であると考えます。

このような現場に学生が参加させていただいたことは、栄養教諭や栄養士、家庭科教諭を目指す学生にとって、非常に貴重な学びの機会となりました。

この場をお借りして、パルキッズ保育園ならびにパルシステムの皆様に、心より感謝申し上げます。