若者をファンにするSNSの投稿とは?「演習Ⅱa」の授業で猿田彦珈琲との特別コラボが行われ学生たちがプレゼンテーションを行いました。

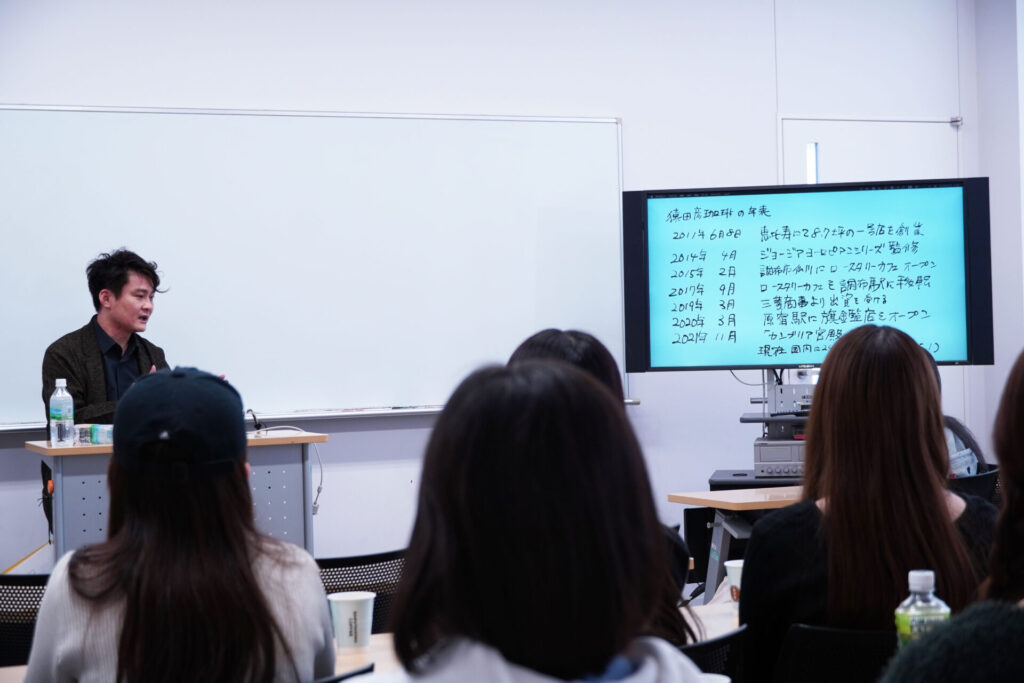

6月25日の「演習Ⅱa」(Lクラス担当:人間社会学部ビジネス社会学科 篠﨑香織教授)で、猿田彦珈琲との特別コラボ授業が行われました。この日は約2ヵ月にわたり取り組んできた課題の最終発表です。課題のテーマは「20代にファンになってもらえるSNSの投稿を考えよう」。企業の皆さんを前に、学生たちは緊張しながらも猿田彦珈琲のファンを増やすためのSNSの施策を発表しました。

中間発表から最終発表会に向けて

5月末の中間発表以降今回の最終発表会までに、篠﨑先生は学生に2つのことを徹底するように伝えていました。ひとつは、猿田彦珈琲から出ている課題に回答するかたちでまとめること、もう一つは、ターゲットを絞ることです。猿田彦珈琲からいただいたテーマは、学生のみなさんの年代層(20代男女)のお客様に、「猿田彦珈琲に興味をもってもらうきっかけ」or「猿田彦珈琲に行ってみたい!」と思ってもらうための投稿案を提示するというものでした。加えて、instagramもしくはXの投稿案に入れて欲しい項目が提示されていました。項目は多岐にわたるため、必ずしも網羅的でなくても良いが、提示されている項目を入れて提案することを強調しました。ターゲットについては、「20代男女」とはどのような層なのか。例えば、どこに住んでいて、何に興味がある学生なのかなど、より具体的にする指示が出ていました。

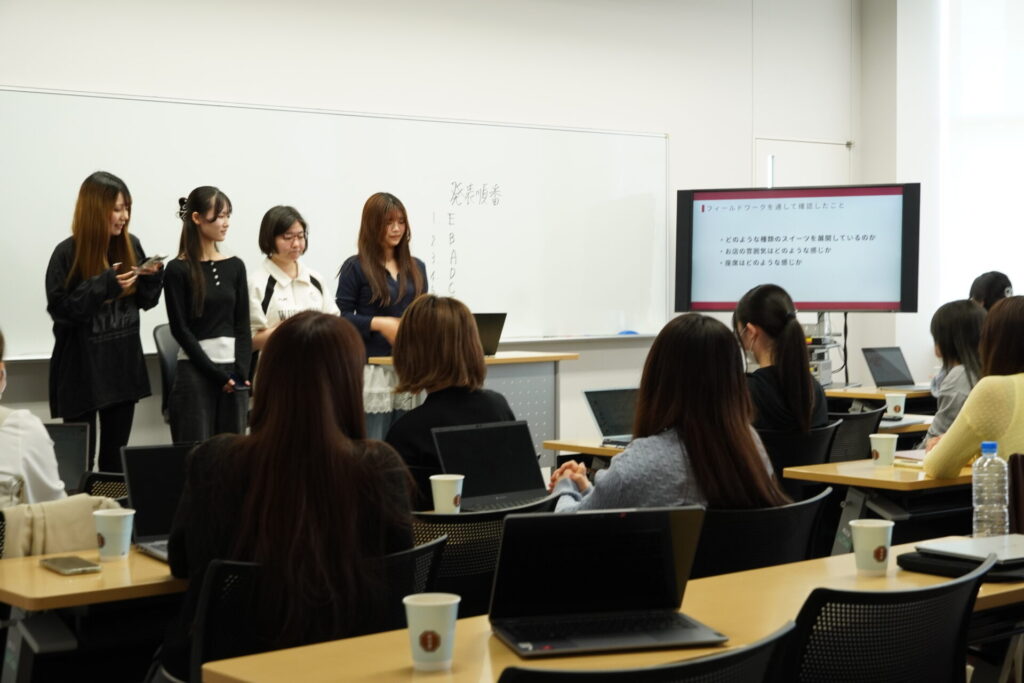

さて、では実際に発表がどのようであったのかを見てみましょう。

一目で情報が分かるように

トップバッターはAチーム。

ターゲットを女子大学生に定めました。学生のうちに猿田彦珈琲を知ることで、社会人になってから利用してもらい長期的なファンにするのが目標です。

若い世代はコーヒーを飲むとき、苦みが少ないカフェラテなどを好む傾向から、甘いスイーツドリンクの紹介に力を入れることに。抹茶ラテやフロートなどの写真に、説明文をつけて投稿します。

文も情報を書くだけではなく、共感を呼ぶような語り掛ける口調を意識。女子大生の検索が多いハッシュタグをつけて投稿します。

発表後は企業の皆さんからの質問タイム。

「写真に文字が入っている方が良いですか?」という質問に、学生は「一目で見て情報が分かる方が興味を引かれると思います」と実体験から回答していました。

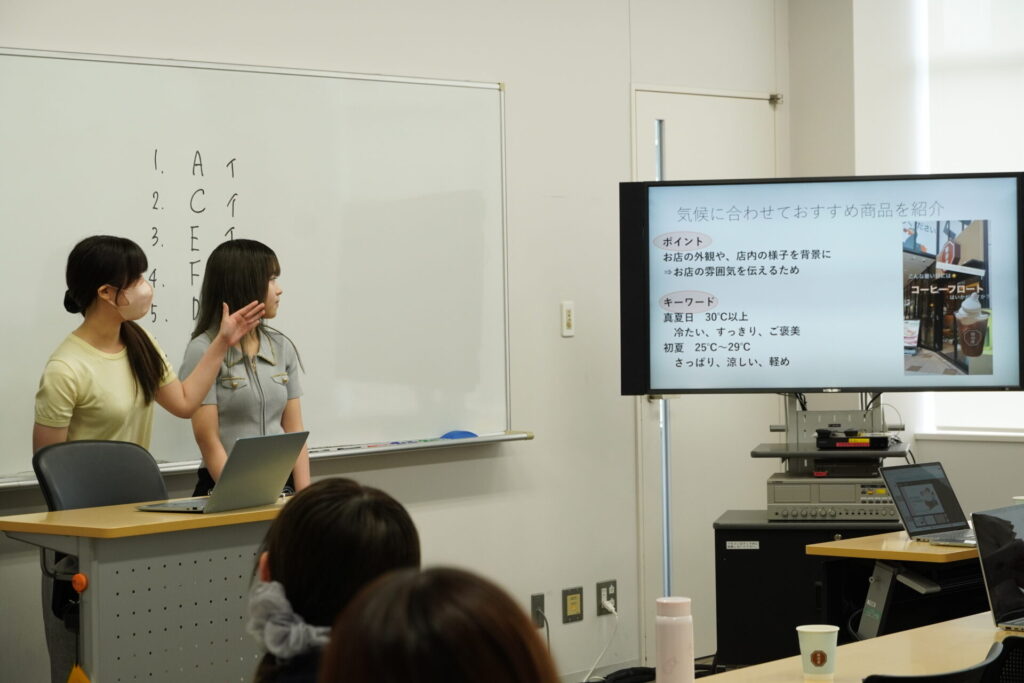

次のCチームは2種類の投稿を考案。

毎日おすすめ商品の投稿と、定期的にフォロワー限定クーポンを配布するキャンペーンの投稿です。

毎日の投稿は、通勤通学の時間帯にその日の気候に合わせたおすすめ商品を投稿し、学校帰りなどに来てもらえるように訴求します。フォロワー限定クーポンは、公式アプリと連動して応募した人に、50円引きのクーポンを配布するというもの。投稿当日限定とすることで、限定好きな若い女性の興味をそそります。

「毎日のおすすめ商品は、例えばどんなものを考えていますか?」と質問が。

「雨の日はテイクアウトが少なくなると思うので、店内で食べられるスイーツとセットで紹介したり、晴れている日はフロートを紹介したりすることを考えています」と回答しました。

店内のおしゃれな雰囲気を伝えるには?

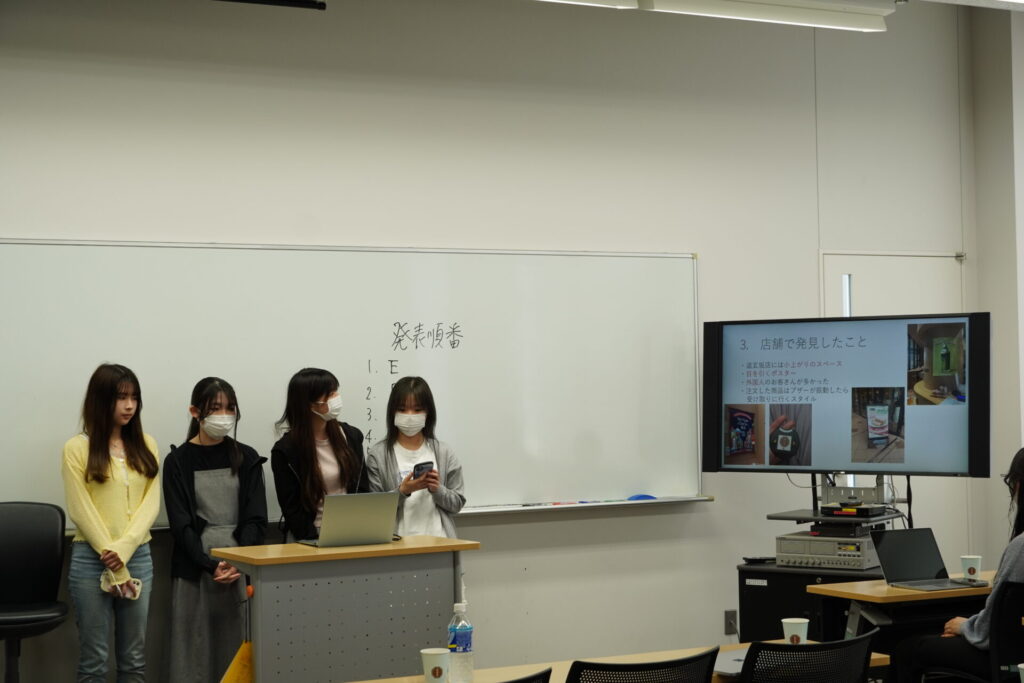

続いてはEチーム。

現状の投稿内容や課題を細かく分析。期間限定商品が分かりにくかったり、文章が長かったりと統一感がないことを指摘しました。

そこで投稿写真を同一のフィルターをかけ、商品にキャッチコピーを入れることを提案。また投稿の下にはロゴを挿入することで、ユーザーに一目で猿田彦珈琲であることを分かりやすくします。

投稿案では店内風景を撮った紹介動画を作成。雰囲気が統一されブランドイメージを伝えられるとしました。

質問では「統一感の話がありましたが、猿田彦珈琲っぽさとは何だと思いますか」と聞かれ、学生は「落ち着いた店舗の雰囲気がSNSでも伝われば良いと思いました」と回答。

企業の方も納得されていました。

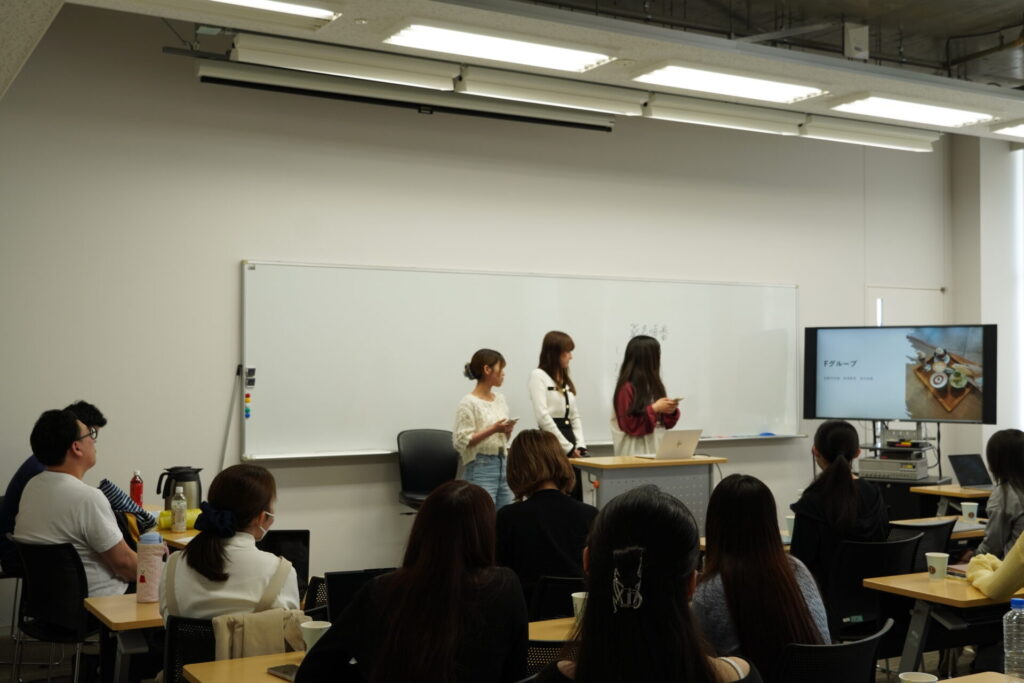

Fチームは自分の時間を大事にするZ世代をターゲットに一人でも快適で、落ち着いて過ごせる猿田彦珈琲の特徴をアピールするSNSを提案しました。

行きたいなと思わせる構成にこだわった、店舗の紹介動画を作成。渋谷店では「都会のリズムからひとやすみ」をキャッチコピーに、渋谷という忙しい街との対比を強調して落ち着いた雰囲気を伝えます。

企業の方からは「全店舗ぶん考えたいなと思いました」と感嘆の声が聴かれました。

スイーツ推しで興味を引く!

Dチームは、おしゃれで落ち着いている猿田彦珈琲は大人な雰囲気があるとして、少し背伸びしたい女子大生をターゲットに投稿を考えました。

まず、自分たちのSNSを利用してアンケート調査を実施。フードを注文したときドリンクも頼むという結果から、フードペアリングを提案する投稿を考案しました。スイーツをとりあげ、それにあったドリンクを3種類提案するというものです。

発表後は「アンケートはすごく参考になりました」「簡潔で分かりやすく素晴らしかった」と感想をいただいた、完成度の高い発表でした。

最後はBチームです。

ターゲットは普段からよくカフェに行くスイーツにこだわりのある女子大生。投稿案は診断テスト風を考えました。

「今日はどんな気分?」と問いかけ、「リラックス」「リフレッシュ」など選択肢を用意。気分に合う方をタップするとおすすめの商品が表示される仕組みです。

「心理テストなどの診断は女子大生たちに人気なことから取り入れました」と話し、若者にも楽しみながら商品に触れてもらえる、遊び心ある提案を考えました。

「こういった診断方法は何を参考にしたのですか」と聞かれ、学生は「服のブランドなどの投稿を見て思いつきました」と回答していました。

すべての発表が終わり、代表取締役の大塚朝之氏から総評をいただきました。

「とても有意義で、学びばかりでした。自信になる部分も、参考になる部分もどちらもあった刺激的な時間でした」と感嘆した面持ちで話されました。

今回のSNS案の優秀賞は猿田彦珈琲の公式アカウントで実際に投稿される予定です。

担当教員からのメッセージ

4月末から始まった猿田彦珈琲株式会社との連携授業が幕を閉じようしています。

連携授業開始前の打ち合わせで、「猿田彦珈琲のSNSを活性化させるための提案」が課題となってからは、私自身も学生と進めているプロジェクトの情報をインスタグラムから投稿するなど、閲覧数が伸びる投稿について考える機会が増えました(写真は人間社会学部のインスタグラム。左側の真ん中が篠﨑による投稿)。

今回学生が提案したアイデアをもとに猿田彦珈琲の広報担当の方がアレンジしたものが、間もなく猿田彦珈琲の公式インスタグラムやXから投稿されるということで、とても楽しみです。閲覧数はもとより、見た方の反応がこれまでの投稿と違ってくるのかどうか、ぜひ猿田彦珈琲のご担当者に検証結果を伺いたいです。

最終回となった今回は、「蜂蜜ラテ」の差し入れをいただきました。

猿田彦珈琲の上田様によると、自家製蜂蜜オレンジソースと芳醇なエスプレッソにミルクを合わせ、風味豊かなドリンクに仕上げた、猿田彦珈琲ならではの一杯だそうです。エスプレッソには、ふくよかなボディ感とキャラメルのような甘さ、さらにアプリコットやマーマレードの果実味を思わせる余韻が特徴の「TOKYO ’til Infinity」を使用しているそうです(味わいは2025年6月29日時点のものとなります)。蜂蜜の独特のクセを感じず、ほどよい甘みのラテでした。ご馳走様でした。

大塚社長、平岡様、田岡様、上田様、播田様、そしてフィールドワークでお世話になった渋谷道玄坂通店の皆様、大変お世話になりました。また連携授業ができることを楽しみにしております。ありがとうございました。