dポイントで企業の課題を解決しよう!「リーダーシップ開発a」の授業でNTTドコモとの特別連携授業で学生たちがプレゼンテーションを行いました。

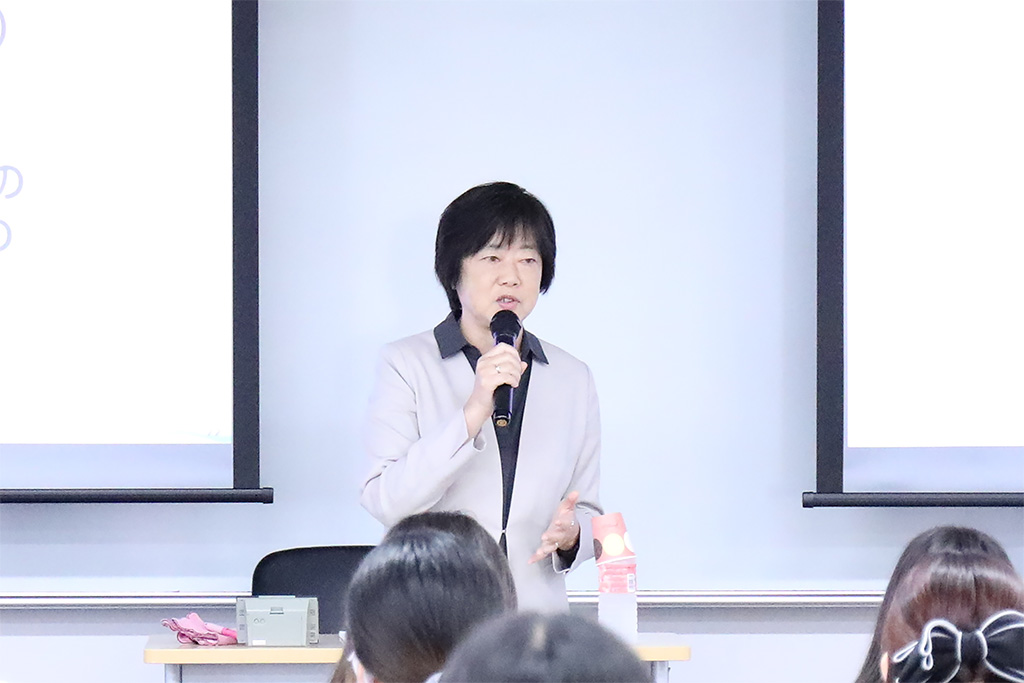

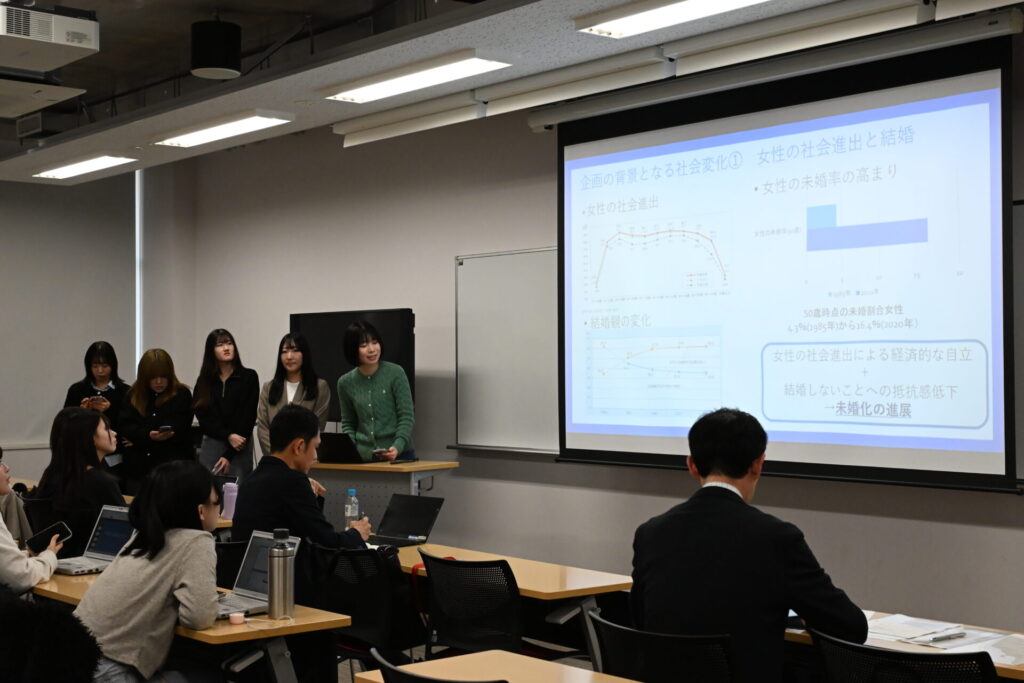

「リーダーシップ開発a」(担当:人間社会学部社会デザイン学科・児玉充教授)の授業で、12月17日に株式会社NTTドコモ(以下ドコモ)との特別コラボ授業が行われました。この日は前回出された課題に対するプレゼンテーションです。テーマは「ドコモが保有する事業の強みを活用し、パートナー企業と一緒に顧客の課題解決を立案せよ」。学生たちは約1か月かけて企画を練り、発表に臨みました。

シニア層にアルバイトを訴求

この日は採用担当の寺町沙紀氏をはじめ、ドコモから4名が来校。

「皆さんの発表を楽しみにしてきました」と期待を寄せました。発表は全10班。

さっそくA班からスタートです。

A班は家電メーカーとタッグを組み、一人暮らしの大学生をターゲットにIoTを活用した企画を提案。

冷蔵庫や電子レンジと連携するアプリを活用し、自炊が簡単にできるレシピを提供します。dヘルスケアと連携し、若者の自炊意欲と健康面に訴求。

レシピ利用ごとにdポイントを付与することで、家電製品の若者への認知拡大につなげる狙いです。

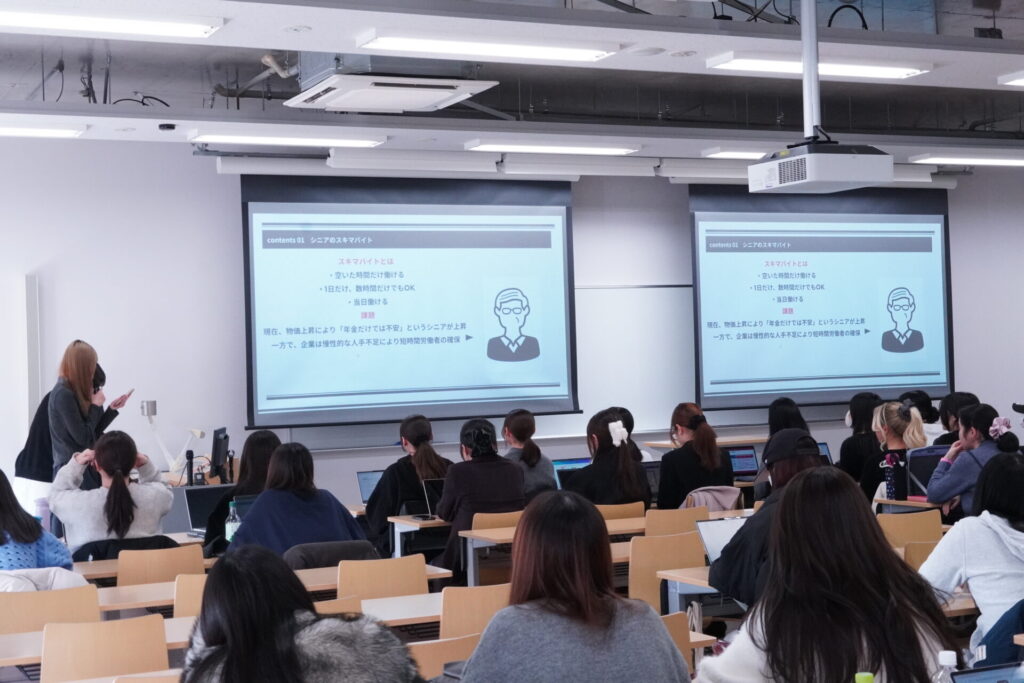

続くB班は、シニア層をターゲットに隙間バイトとの連携を考えました。

隙間バイトをするとdポイントを付与することで、年金だけでは不安のあるシニア層と、人手不足に悩む企業の双方にメリットがあるとしました。

発表後、企業側からの講評では「隙間バイトは即戦力を求めることが多い。シニア層でも対応できる仕事を想定すると、さらに良かったですね」とコメントがありました。

若者の学習意欲を高めよう!

C班は「学びが続く社会」をテーマに、学習管理SNSを提供する企業を選定。

勉強時間に応じてdポイントを付与し、アプリの継続利用を促すとともに新たなデータ創出を狙います。

寺町氏は「受験生などペルソナが整理されていました。ただ、受験後に離脱しやすい点が課題は残るので、大人になっても使い続けてもらう工夫があると良かった」とコメントしました。

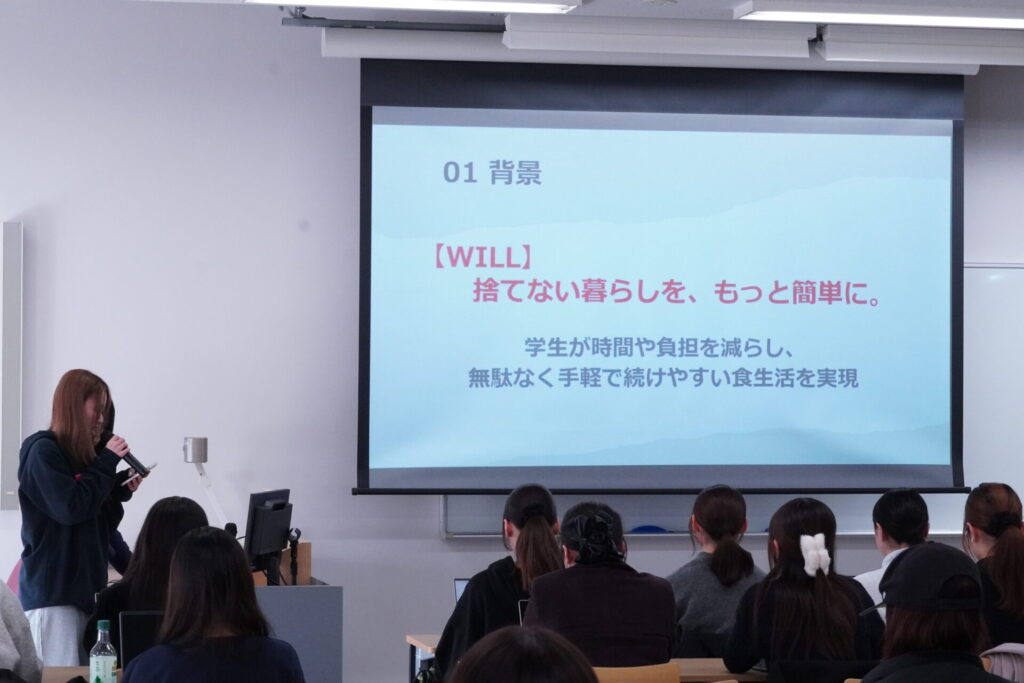

続くD班は、レシピ共有サイトを運営する企業に着目しました。

一人暮らしの若者が食材を使い切れない課題に注目し、賞味期限間近の食材で作れるレシピを登録するとdポイントが付与される仕組みを提案。

企業側からは「現実味のある提案でした」と評価がありました。

インバウンドもターゲットに

連携する企業に鉄道会社を選んだのはE班です。

dヘルスケアと連携し、移動距離に応じてポイントを付与。

通勤・通学をする幅広い世代を対象に、健康意識に訴求します。

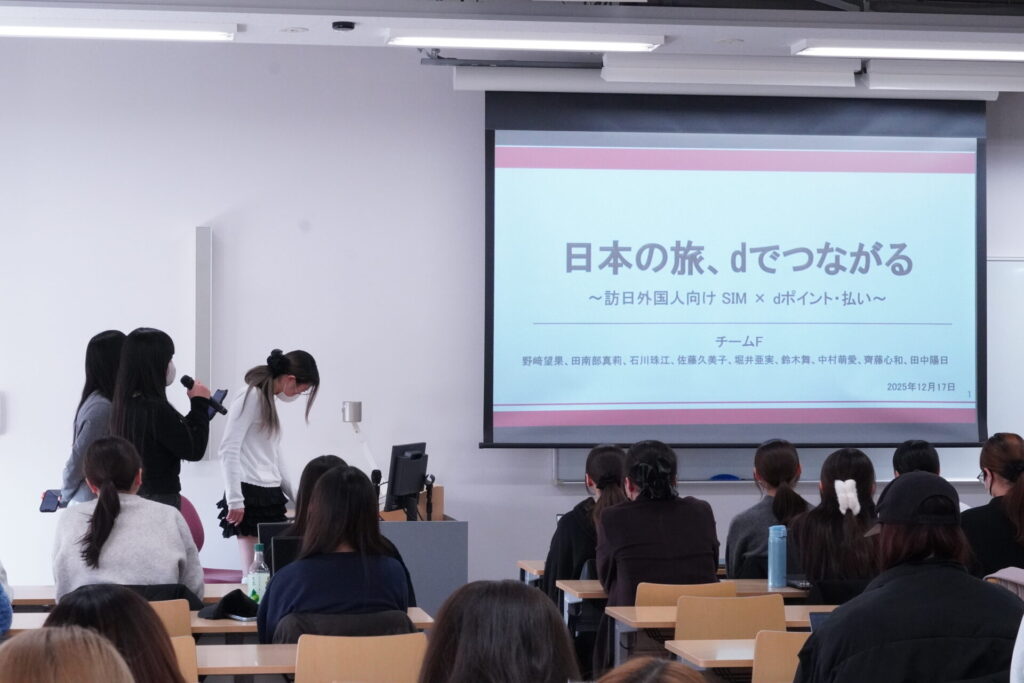

F班は航空会社をピックアップ。

dポイントクラブ会員数は1億を突破していますが、今後日本人の会員を増やすのは難しくなる、と推測しインバウンドを対象にしました。

訪日外国人専用アプリ「d-cier」を立ち上げ、SIM契約の際に訴求します。

寺町氏から「発想が面白いですね」とコメントがあり、「何日間の滞在を想定しているのか」と質問されました。

学生も「1回の来日でたくさんポイントをためるのではなく、何回も来てもらうための仕掛けにしたい」と回答していました。

続いてのG班は外資系のファッションブランドを選びました。

自分の持っている服やアクセサリーをアプリに登録し、コーディネイトを提案してくれるサービスを考案。

そこで新しいアイテムを購入するとdポイントが付く仕組みです。

dポイントで再配達を削減!

H班は駅ビル型ショッピングセンターと組んで、女子大生をターゲットにしたアプリを考えました。

人気ブランドの新商品紹介やコーディネイト提案を行います。

企業の方からは「目の付け所がいい」と評価がありました。

I班は郵送業者を選定し、流通業界の人手不足に着目。

再配達削減を目的に、置き配やコンビニ受け取りでdポイントを付与します。ドライバーにも配達個数や距離に応じてポイントを付け、モチベーションアップを目指します。

寺町氏からは「とても素晴らしいですね」と感嘆の声が。

「三方よしの事業だと感じました。競合と比べてdポイントの強みをどう際立たせるかの提案があると、さらに説得力が増すと思います」とコメントしました。

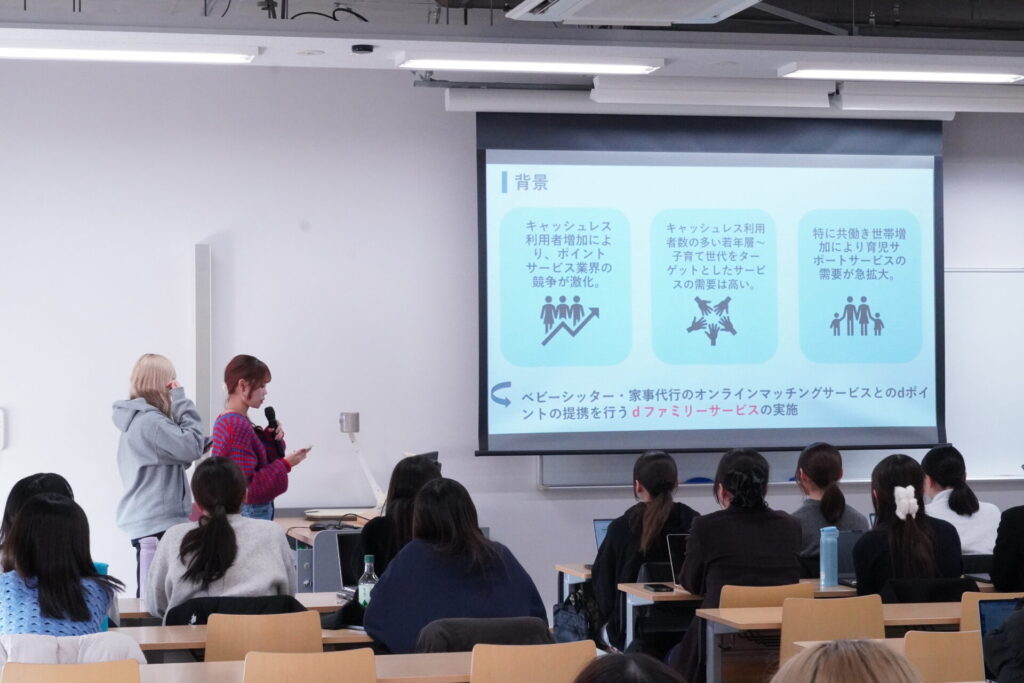

最後はJ班。

ベビーシッターアプリと連携し、子育て世代や共働きをターゲットに設定。

急な残業時や家事代行利用でポイントがたまる仕組みを作り、認知向上と継続利用につなげる提案でした。

企業の事業企画を体験

学生たちの発表を終え、最後に寺町氏から総評がありました。

「課題を見つけ、資料を調べ、発表に向けて準備するのは大変だったと思いますが、企業のサービスや企画がどのように生まれているのかを実感してもらえたと思います」と振り返りました。

そして「この経験が今後につながることを期待します」と語り、充実した授業をしめられました。

担当教員からのメッセージ

dポイントデジタルマーケティングによる顧客向けビジネスに対して、学生チームから多様なソリューションのアイデア提案がなされました。顧客が実際に抱えている課題をdポイントでどのように解決していくかの具体的なソリューションを考える思考プロセスは学生の皆さんにとって貴重な体験になったと考えます。このような実践思考のデザインアプローチを今後より一層深めてもらうことを期待しています。