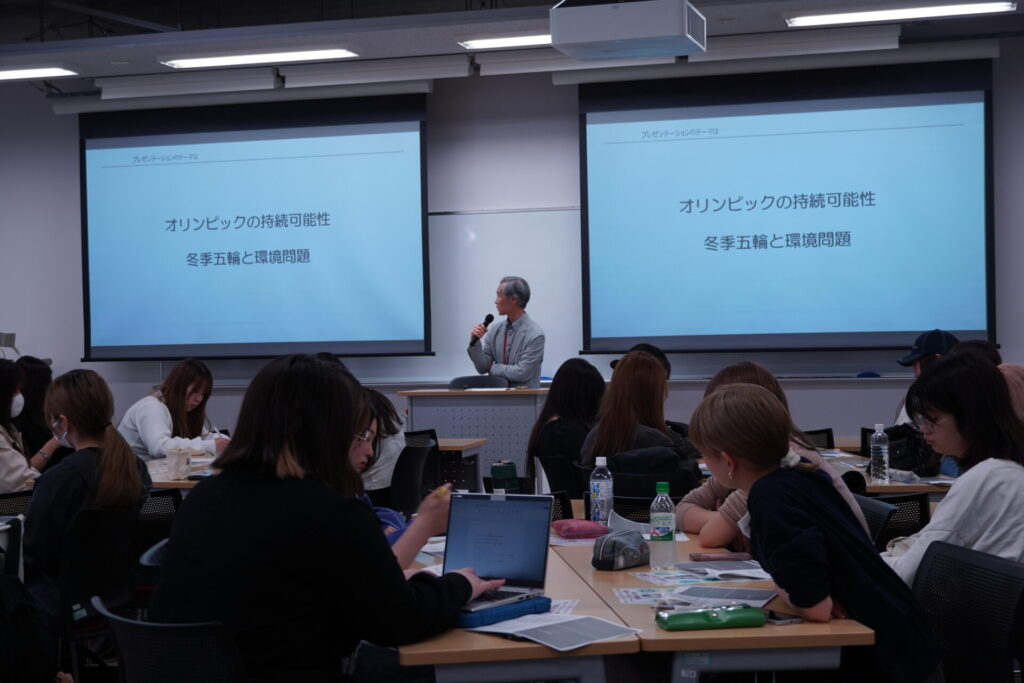

2025年度国際理解とキャリア形成の授業で、スポーツニッポン新聞社コラボ冬季オリンピックに関する課題に対する発表が行われました。

7月15日(火)に国際理解とキャリア形成(担当:文学部国文学科深澤晶久教授)にて、株式会社スポーツニッポン新聞社から編集委員の藤山健二氏、ビジネス開発局の池田智子氏、記者の佐藤博之氏を招き、課題に対する成果の発表が行われました。当日の様子は、7月16日付の朝刊に掲載されました。

発表の前に

この発表は、4月に発表されていた「オリンピック(特に冬季オリンピック)の持続性について」という課題に対して、解決策を提案するものとなっています。学生ならではの自由な発想が求められました。★課題が発表された授業の取材記事はこちら(https://socialcooperation.jissen.ac.jp/topics/8135/)。

藤山氏から「スポニチ賞(最優秀賞)の景品を用意しました。スポニチのロゴグッズと、長野五輪の関係者用参加証明メダルです」と当時の関係者のみ所有している非売品のメダルの授与を発表し、学生からは驚きの声が上がりました。

本記事では全8グループの発表のうち、4グループの提案を抜粋して紹介します。

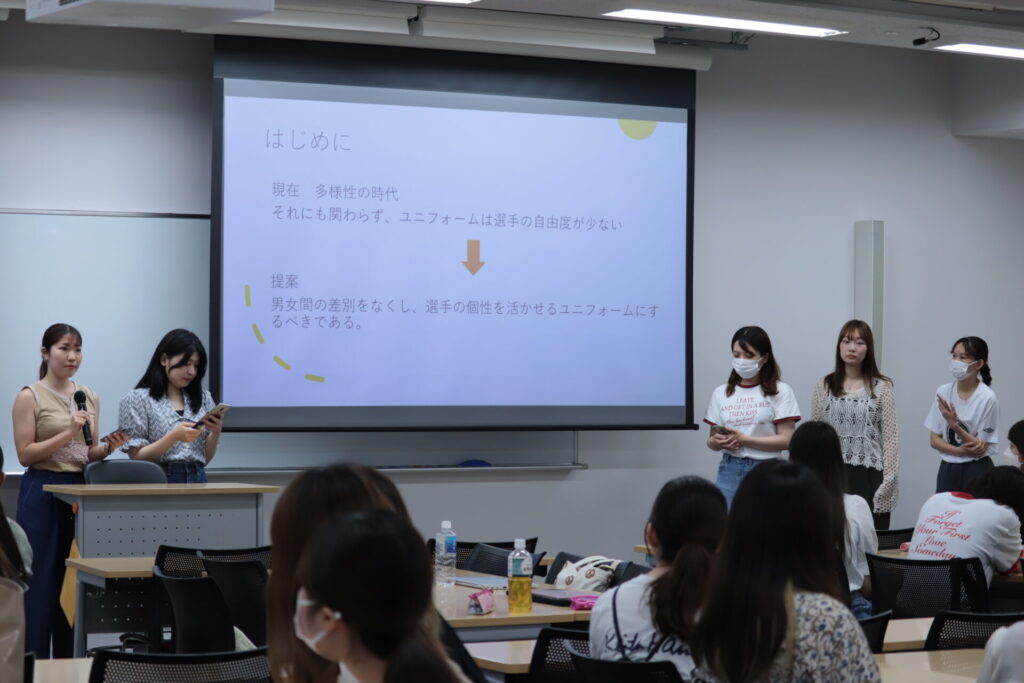

7班の発表

オリンピックの持続可能性の現状として、開催都市の財政負担や財務面の不透明性、閉会後に施設が使用されず廃墟化してしまう「負の遺産化」の問題に触れ、SDGsとの乖離があることを指摘。

解決策として、まず透明性の高い資金調達手段であるクラウドファンディングを提案しました。費用の用途を明示することで広く支援を募り、支援者には公式グッズのリターンなど特典を用意します。

次に、大会後の施設を地域住民向けの健康増進施設としてリノベーションし、売店収益を活用して改修費用の一部を補う案が示されました。維持費に悩む施設を長く運営していくための施策です。健康増進や地域交流を狙った施設を運営し、持続的に地域に貢献する拠点とすることで、一時的なものではなく地域資源として生かす方向性を提案しました。

クラウドファンディングによる費用負担の軽減、リノベーションによる施設の有効活用、そして施設利用を通じた市民の健康促進を狙い、あるものを活かして次につなげることで開催後も地域住民がオリンピックと共にあることを目指しました。

藤山氏は「IOCに入る収益の多くは選手の競技団体に分配されています。特に恵まれない小さな競技の資金源になっている背景があります」と補足。「クラウドファンディングを取り入れるという視点は大変面白いとおもいました」とコメントしました。

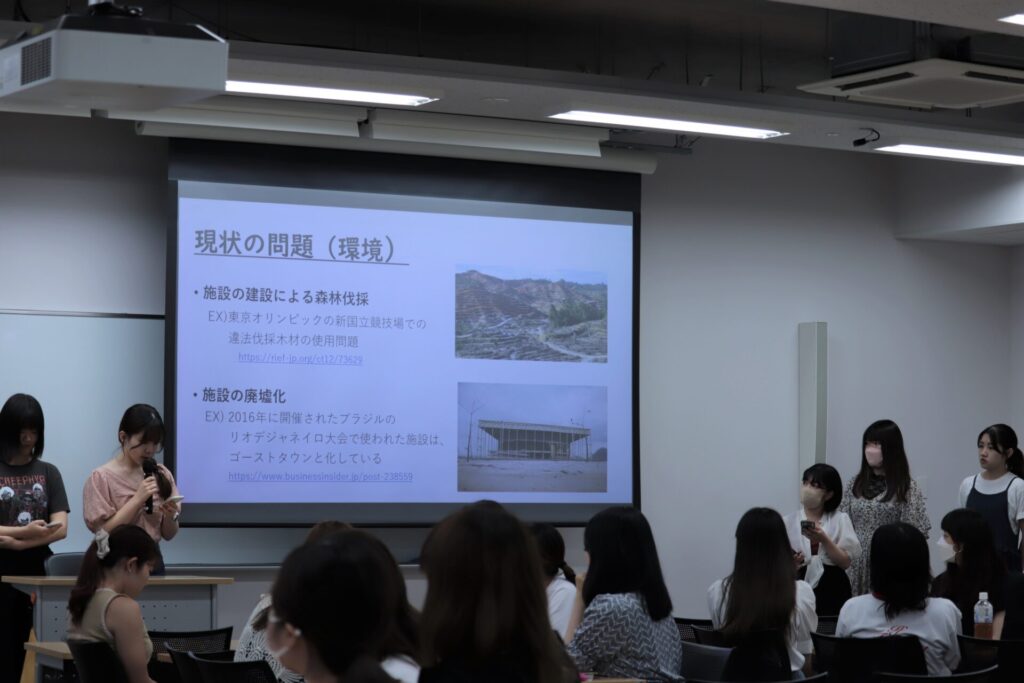

6班の発表

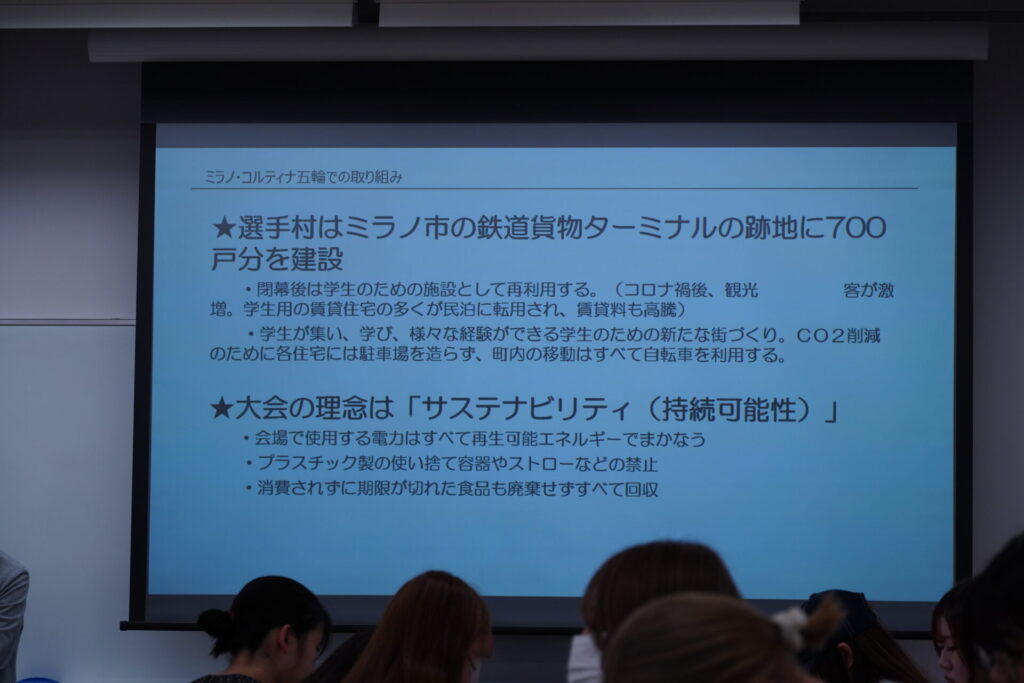

6班はオリンピックの持続可能性について、環境の観点から考察しました。現在は一国で開催されるため、大規模な施設の建設や運営にかかる費用など、さまざまな問題が一国に集中し、開催国に大きな負担を強いています。また、競技場などの施設を建設するために森林が伐採されたり、開催期間中に大量の観光客が訪れ、ごみの分別が困難になるなど、環境への悪影響も懸念されています。

こうした課題に対し、地域に応じて競技を分散開催する「複数国開催」のオリンピックを提案しました。メリットとして、以下の3点を挙げました。

1つ目は、金銭的負担の軽減です。複数国で費用を分担することで、開催国ごとの負担を抑えることができます。2つ目は、競技環境の向上です。選手村の質や競技環境が不十分で実力を発揮できない問題に対し、開催規模を抑えることで柔軟に対応できると考えました。3つ目は、国際交流の促進です。複数国で同一のイベントを実施することで、開催国同士の連携が生まれ、交流が活発になると期待されます。

一方で、複数国開催による観客の移動負担というデメリットにも言及し、対策としてストリーミング配信の活用や航空会社との連携強化を提案しました。こうした工夫により観光客の往来が活発になり、世界経済にも好影響をもたらすと考えました。

藤山氏は、「金銭的な問題などにより、一国でオリンピックを支えることが難しい時代になっているのは事実ですが、さまざまな国のアスリートが一つの国に集い、交流することは、オリンピックの大切な要素の一つです。複数国開催については、そうした価値観との折り合いをどうつけていくかが、今後の課題です」と述べ、提案の中で指摘されたオリンピックの現状の課題を話しました。また、「スポーツを通じた国際交流という考え方には、確かにそうなってほしいという思いがあります」とコメントし、提案への共感も示しました。

8班の発表

8班は地球温暖化による降雪量の減少と、それに伴う冬季オリンピックでの人工雪の使用率の高さに着目しました。人工雪の生成には大量のエネルギーが必要であり、また自然雪に比べてアスリートのパフォーマンスに悪影響を与える可能性が高い点が課題として挙げられました。

さらに、自然雪で冬季オリンピックを開催するには、豊富な自然降雪、安定した低気温、標高差のある山岳地帯といった競技に適した環境に加え、選手村やメディアセンターなどの施設を建設できる広大な土地や、空港・鉄道・道路などの交通インフラの整備も求められると説明されました。

そこで、都市開発とオリンピックを組み合わせた「未開発地域での開催」が提案されました。これは、降雪地帯の未開発地域で都市開発を行い、人工雪に頼らず高水準の競技環境を整備しつつ、地域の復興や活性化を図る施策です。

具体的な候補地として、国内では岩手県八幡平市をはじめとする東北地方の山間部、国外ではノルウェー北部のトロムス地方などが紹介されました。これらの地域は自然環境に恵まれている一方で、環境規制の厳しさや、北極圏に近いため日照時間が短いといった課題もあると指摘されました。

自然雪に恵まれた地域を、オリンピック開催に向けて計画的に整備することで、競技環境の質を高めると同時に、大会終了後も施設を活用して地域に長期的な価値を残すことを目指しました。

藤山氏は「雪のあるところで開催するという提案で止まらず、具体的な都市名を出してくれたことがよかった。環境保護の観点から、本当に実施するとなったときには反対の意見もたくさん出ると思いますが、地域を一つではなく複数あげてくれたことも、検討の幅を感じることができよかったです」とコメントしました。

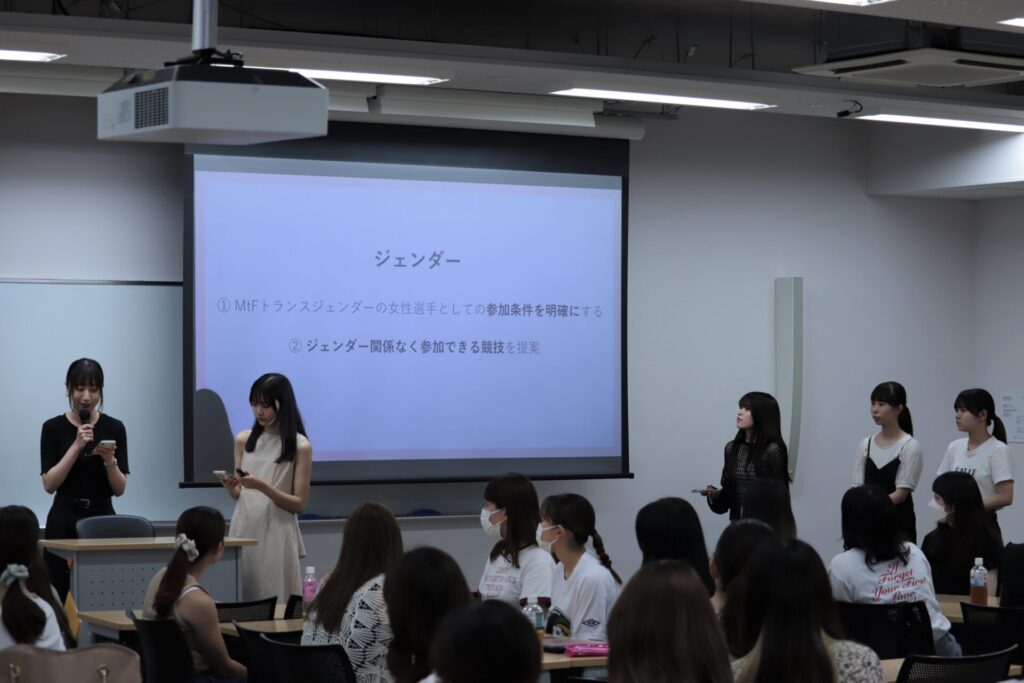

5班の発表

5班は「持続可能なオリンピック」に向けて、3つの課題とその解決策を提案しました。

第一の課題は、大会終了後の施設の利活用や、地域住民への影響です。これに対し、仮設スタジアムを活用し複数都市で競技を実施する「分散型オリンピック」の導入を提案しました。また、FSC認証木材を使ったプレートにメッセージを記入し、ツリー型のパネルに掲示する「メッセージツリープロジェクト」も提案しました。このプロジェクトでは、地域住民の声や選手への応援メッセージを集めて掲示し、終了後は地元施設に展示することで、地域と一体となった大会運営を目指しました。

第二の課題は、環境への影響、特に大会期間中に発生する未分別ごみの問題です。この課題に対しては、楽しみながら環境意識を高める「スポGOMIオリンピック」と「分別オリンピック」を提案しました。「スポGOMIオリンピック」は、ごみ拾いの質と量でポイントを競うイベントです。「分別オリンピック」は、ごみをいかに速く正確に分別できるかを競います。これらの優勝チームには、FSC認証木材で作られたオリジナルの木製メダルを授与し、森林伐採などの環境問題への関心も促します。

第三の課題はフードロスです。東京大会では、IOCの要請により多種多様な食事を常時用意していましたが、食材の管理が難しくなり、結果として大量の食品廃棄が発生しました。これに対しては、アプリによる事前予約制の導入に加え、『もったいない弁当』の提供を提案しました。「もったいない弁当」は通常は廃棄されがちな可食部を使用した弁当で、フードロス削減と同時に、サステナブルな取り組みとしての話題性も狙いました。

藤山氏は「FSC認証木材に注目したエコ金メダルの発想はとてもいいですね。実際にメダルを獲得した選手が地元に凱旋した際、自治体が記念としてFSC認証木材製のメダルを贈呈を行ったり、東京オリンピックではメダルケースをFSC認証の木材で制作しています。ゆくゆくはオリンピックのメダルも木製になるかもしれません」とコメントしました。

授業の最後に

全ての班の発表が終わり、ゲストの三名による審査を経てスポニチ賞が発表されました。

受賞した班は8班。

藤山氏は「三人でどれがいいか意見が分かれました。皆さん本当に素晴らしかった」と全員の頑張りをねぎらいつつ「具体的な開催地まで一歩進んで言及していた点を評価しました」と受賞理由を説明。景品の授与が行われました。

藤山氏は「皆さんのプレゼンテーションを聞かせていただいて、とても楽しかったです。中身について本当に差はありません」と発表全体を振り返り、授業全体の総括として、前回授業で行った岡崎朋美氏との対談内容に触れ「岡崎さんが対談の中で話していた『なぜできないのかではなくどうしたらできるか』と考えるポジティブさは大切。困ったときはこの考え方を思い出して頑張ってもらえたら、きっと楽しい学生生活を送っていただけると思います。オリンピックメダリストの話を直接きいたという特別感も、覚えておいてもらえたらなと」と総括されました。

★オリンピックメダリスト元スピードスケート選手の岡崎朋美氏との対談が行われた授業の取材記事はこちら(https://socialcooperation.jissen.ac.jp/topics/8695/)

担当教員のコメント

「東京2020」の開幕前からスポーツニッポン新聞社様にご支援をいただき、8年の歳月が流れたことになります。その間には、東京2020の延期と無観客開催から昨年のパリ五輪まで、オリンピック・パラリンピックに関しても様々な話題があり、と同時に課題も浮き彫りになっています。

今年は、初めて冬季五輪に視点を当て、日本女子スピードスケート界のレジェンド岡崎朋美選手にもお越しいただき、特に冬季のオリンピックパラリンピックの持続可能性について考えてきました。

スポーツニッポン新聞社の藤山さん、池田さん、佐藤さんには本当にお世話になりました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。