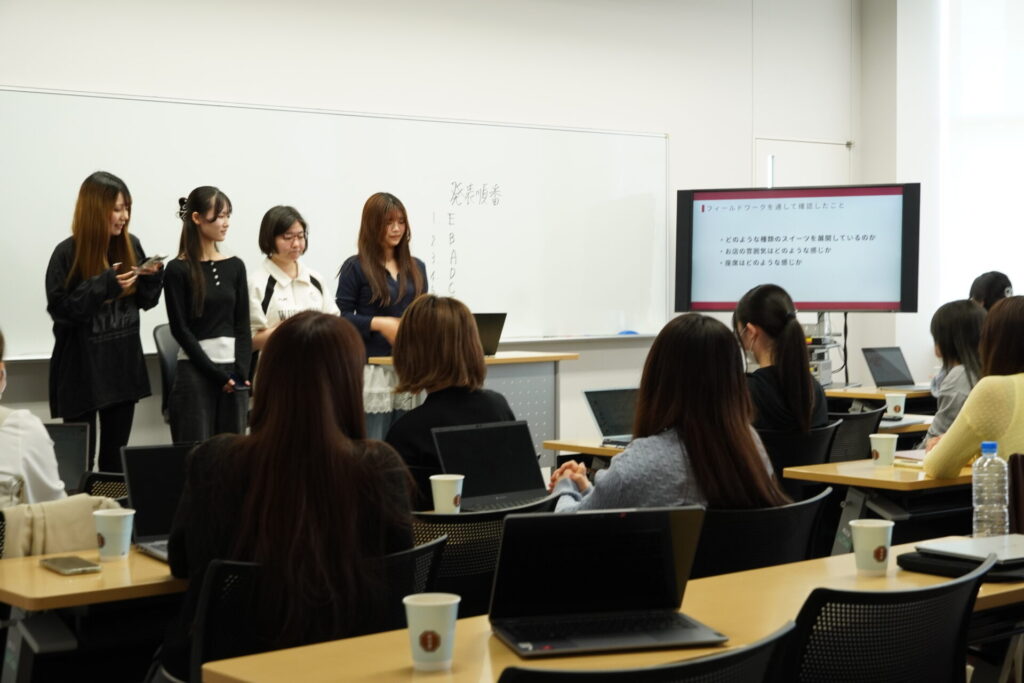

国文学マーケティングプロジェクトの授業にて、株式会社叶匠壽庵とコラボした課題の最終発表が行われました

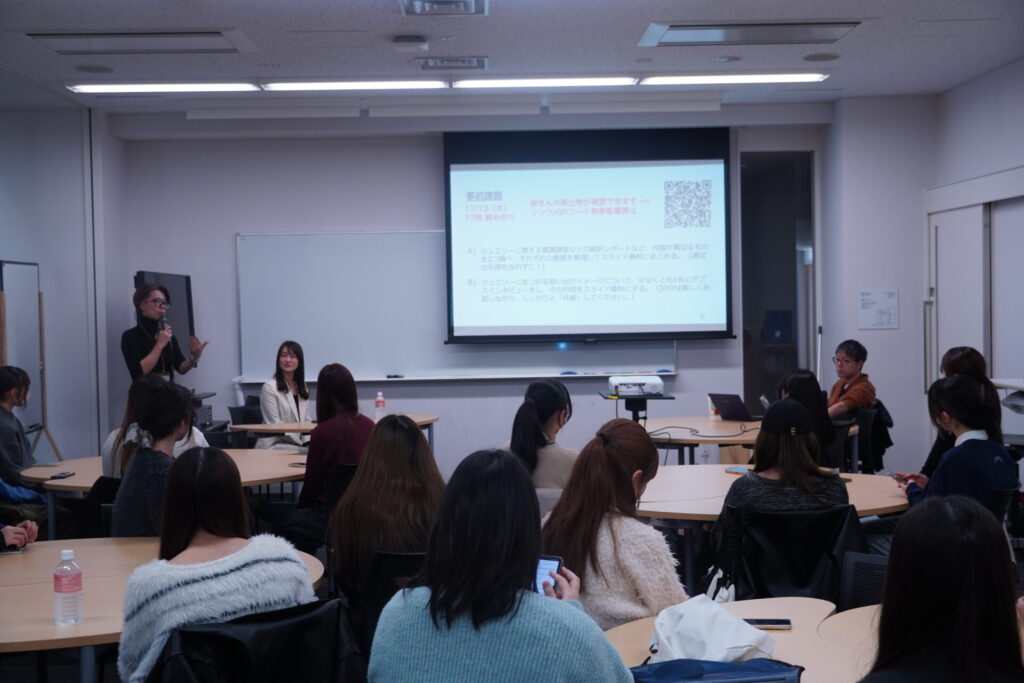

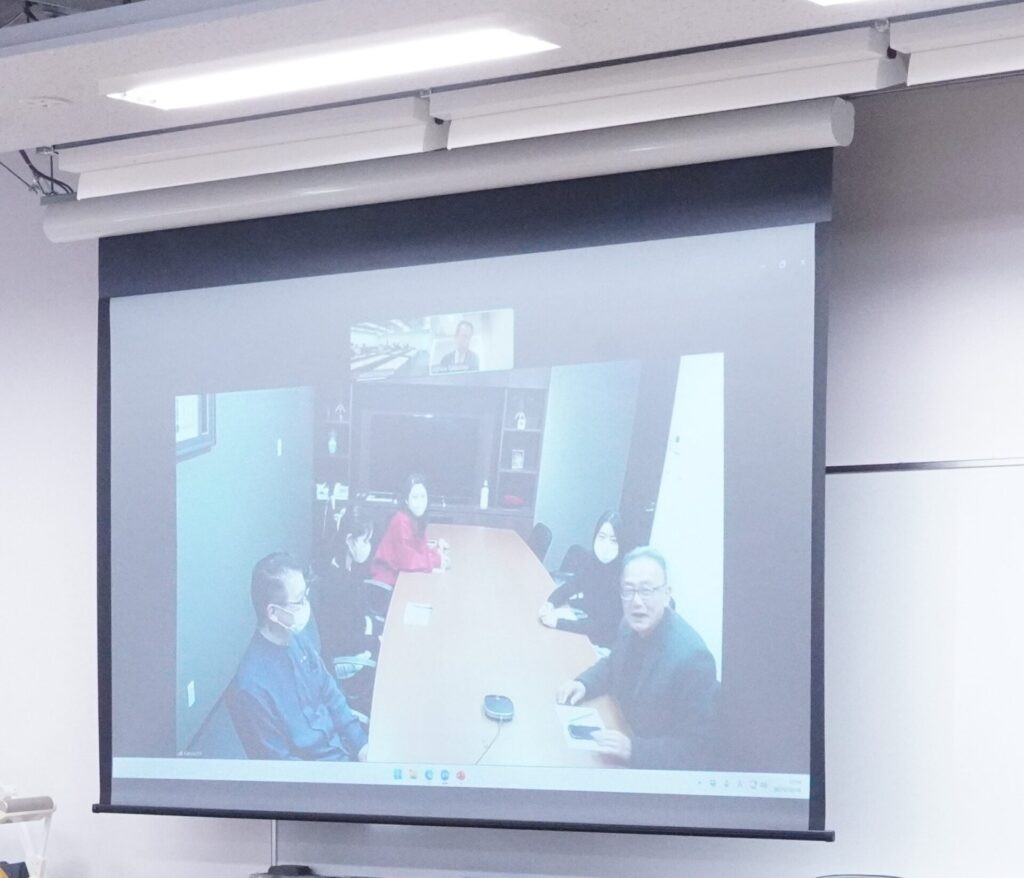

12月18日(木)に国文学マーケティングプロジェクト(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、株式会社叶匠壽庵(以下叶匠壽庵)の皆さんとオンライン会議を繋ぎ、学生の課題発表が行われました。

授業と企業連携について

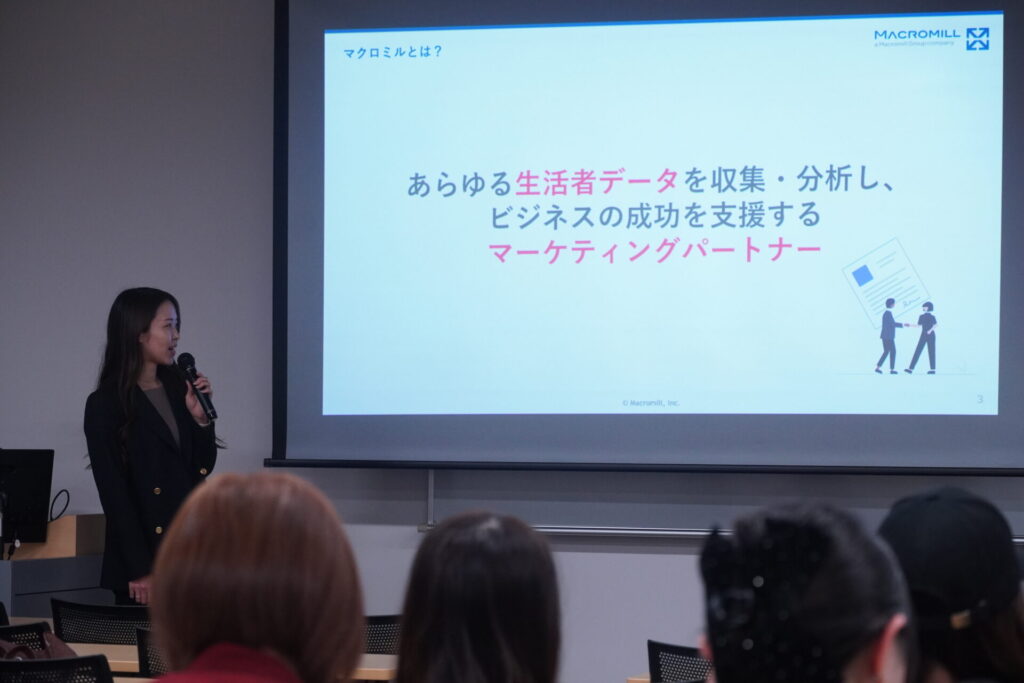

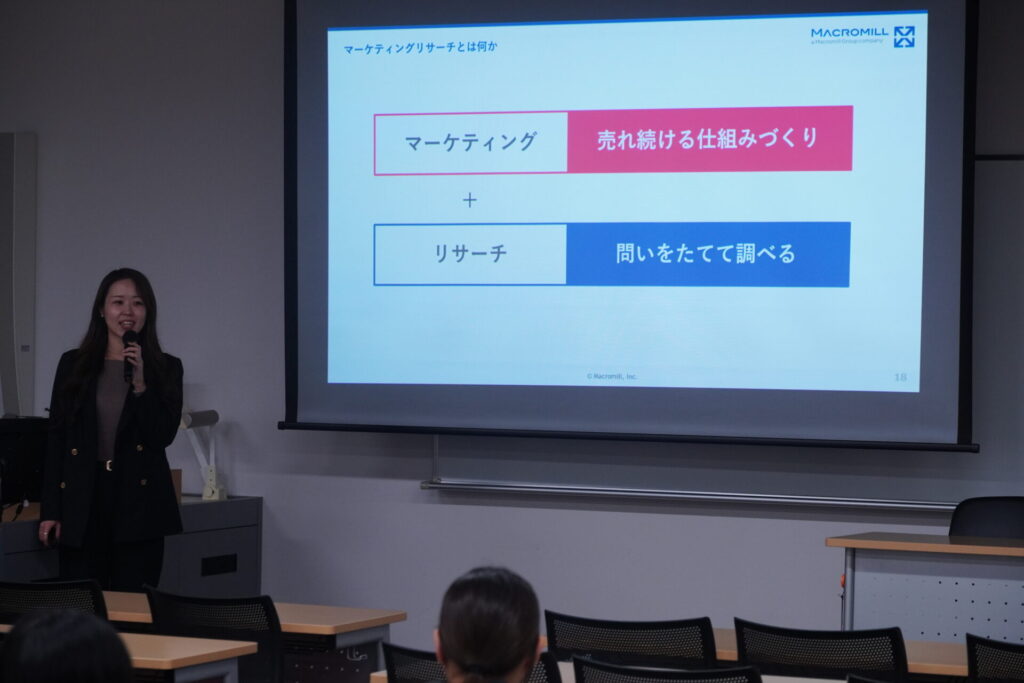

「国文学マーケティングプロジェクト」は、文学部国文学科の学生を対象とした専門教育科目です。日本文学と深く結びつく企業について主体的に調査・研究することで、マーケティングと文学との関連性を理解し、学科で学ぶ意義をより深めることを目的としています。さらにこの授業では、連携企業である叶匠壽庵を対象に調査研究を行い、その成果として企業紹介を作成します。

10月には人事部長 角田徹氏を渋谷キャンパスにお招きし、叶匠壽庵について直接ご講演をいただきました。

また、11月初頭には実地研修(滋賀県大津市にある製造工場併設の本社「寿長生(すない)の郷」の訪問)が行われ、企業全体に息づく“ものづくりの美意識”と“循環の精神”を現地で体験しました。

実地研修の様子

その後学生たちは「実地研修で得た経験を踏まえた叶匠壽庵の企業紹介」をプレゼンテーション形式で作成。最終発表では、企業概要や理念などの会社説明において重要な要素を取り入れながら、それぞれの視点で魅力を紹介しました。

叶匠壽庵本社と生中継がつながっているスクリーンには、角田氏のほかに実地研修でお世話になった4名の社員の方が登場。皆さんにこやかに手を振りながら「発表頑張って」と学生にエールを送りました。

1班

学生は叶匠壽庵の特徴を「天井のない職場の可視化」「自然との共生から生まれる美意識」「手間を惜しまない商品作り」「里への還元」の4つの観点から紹介しました。

とくに「天井のない職場の可視化」について、学生は実地研修で訪れた寿長生の郷の様子から「和菓子職人や販売員、農園担当など、異なる職種の従業員が同じ空間で働き、互いの仕事が自然と見える環境が整えられている」と話し、同時に寿長生の郷を訪れたお客さんと従業員の距離も近いことに言及しました。これらの発見から、顧客の声を直接商品開発に反映できる土壌が生まれていると分析しました。

2班

学生は叶匠壽庵が大切にしている価値観「大御宝(おおみたから)」について紹介しました。この言葉はすべての従業員の方を大切にするという気持ちから使われており、「和菓子の製造や販売に直接関わってない方も1人1人宝として敬う考え方」であると説明しました。

さらに実地研修の経験から「角田さんの案内で郷を歩いている時に、すれ違う従業員の方一人ひとりの名前や役割を紹介していただき、互いをよく理解し合っている様子を肌で感じました」と話し、理念を全員が認識しているだけではなく日常の中で当たり前に実践している組織風土を紹介しました。

3班

学生は叶匠壽庵の特徴を「老舗企業と戦っていく闘争心があり、差別化に力を入れている」と述べ、和菓子に使用する素材や製造工程におけるこだわりや滋賀の自然・文学を前面に押し出した商品展開を、「滋賀県としてのプライドと独自の生存戦略を見出している」と指摘しました。

また、企業理念にある「大御宝」という言葉が単なるスローガンではなく現場で実践されていることを実地研修の経験から紹介し、『叶匠壽庵に合う人物像』として、人との距離が近くアットホームな環境を好む人、 滋賀という土地を愛している人などの条件を挙げました。

4班

4班は、叶匠壽庵の商品開発に注目し、〈K1グランプリ〉と呼ばれる取り組みについて紹介を行いました。〈K1グランプリ〉は年に一回、新商品のアイデアを社員から募る商品企画のコンテストです。コンテストに応募する社員は新商品案の提出、試作、経営陣へのプレゼンテーションを一貫して行います。

学生はこの取り組みが、①定期的な新商品の発売 ②戦略的思考を養う社員教育 ③部署を超えた交流 の三つの目的があることをクイズを交えながら紹介し、とくに部署を超えた交流について、「職人と協力して製作する試作や商品部とやり取りするプロセスを通じ、職種や部署の垣根を超えて社員同士が交じり合う環境が生まれている。目的として部署間交流を据えている企業は少ない」と独自性を指摘しました。

5班

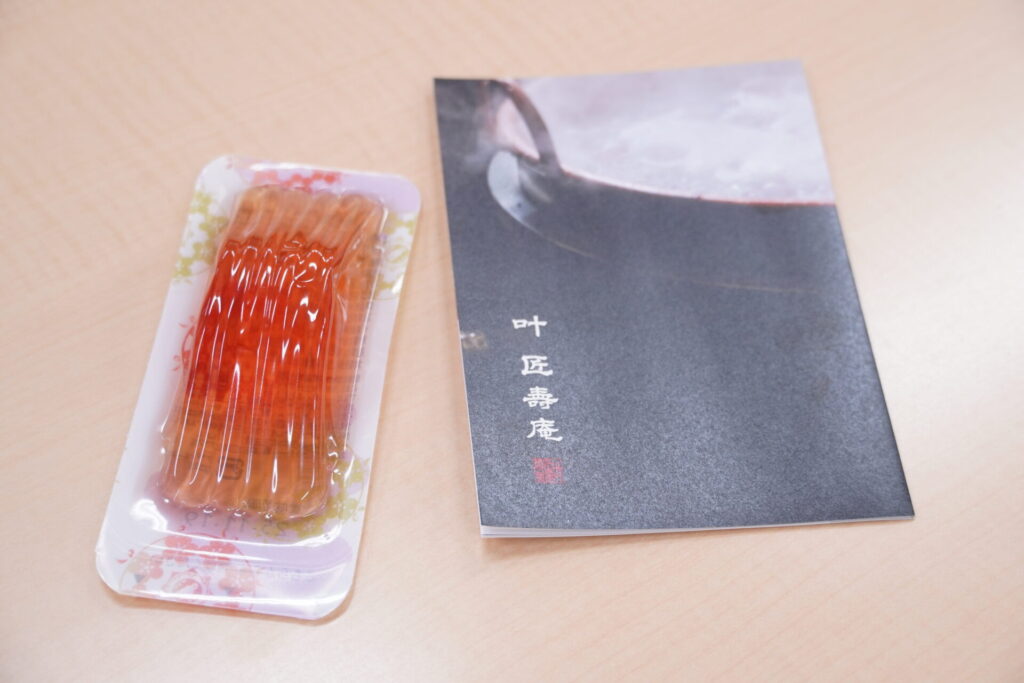

5班は国文学科の学びと企業のこだわりを結びつけた視点で発表を行いました。叶匠壽庵が文化的な背景をくみ取りながら和菓子を制作していることや、国文学の知見が商品企画に活かされていることを述べ、その具体例として、叶匠壽庵の銘菓〈あも〉と〈標野〉の紹介を行いました。

〈あも〉は商品名が宮中に仕えた女性の言葉(女房言葉)で「お餅」を指すことから名づけられたこと、〈標野〉は万葉集に収められた額田王(ぬかたのおおきみ)の和歌をもとに生まれた商品であることを説明しました。また、〈あも歌留多〉(百人一首が印刷された最中種。あもを挟んで楽しむ商品)が、滋賀県大津市にある近江神宮が百人一首ゆかりの地であることにちなんでいることも説明し、叶匠壽庵が土地に根付く文化と和菓子を結びつけた商品開発を行っていることを紹介しました。

6班

叶匠壽庵の概要を「和菓子の製造販売を中心に、喫茶事業や懐石料理の提供など多くの事業を手掛ける総合的な食文化企業」と紹介。学生は特に組織文化に注目し、①企業理念である農耕1つに基づき、原料の栽培から商品の販売までを一貫して行っている体制 ②その体制によって高度な品質管理とブランド価値を維持し、地域とともに歩む経営を実現していること の2点を大きな特徴として述べました。

実地研修の経験から「『若気の至りを大切にする』という言葉が印象的で、立場に関係なく意見を伝えやすく、様々な挑戦を後押しする風通しのよさを感じることができた」と話しました。

授業の終わりに

授業の総括として、角田氏は「まずは皆さんお疲れ様でした」と学生たちをねぎらい、「長い時間をかけてすてきな資料を制作してくださりありがとうございました。私がみなさんと直接お会いしたのは2回だけでしたが、その2回でこれだけのものをまとめることができるのかと驚きました」と学生の発表に対する感想を話しました。

また、「2回だけでここまでまとめられるなら、私たちはもっとすごいことができなければいけませんね」と冗談交じりに笑い、「春には寿長生の郷に植えられた梅の木に花が咲きます。ぜひまた来てください」と話しました。

学生たちにとって、叶匠壽庵の企業研究を行うことで、国文学の価値と学ぶ意義を実感する貴重な機会となりました。

担当教員からのメッセージ

国文学科の学びが、どう社会に繋がるのか、実際に企業活動を通して知る事は、

本当に貴重な学びに繋がっていると感じます。

興味のあること、好きなことを仕事にできることは、理想的な姿だと考えます。

実際に、国文学科の卒業生が、叶匠寿庵様に勤務しており、活き活きと日々を

過ごされていることが、このことを物語っていると思います。

この場を借りて、毎年、学生をあたたかく迎え入れて下さっている、芝田社長、

角田部長をはじめ、叶匠寿庵の皆さまに、この場を借りて心から感謝申し上げます。