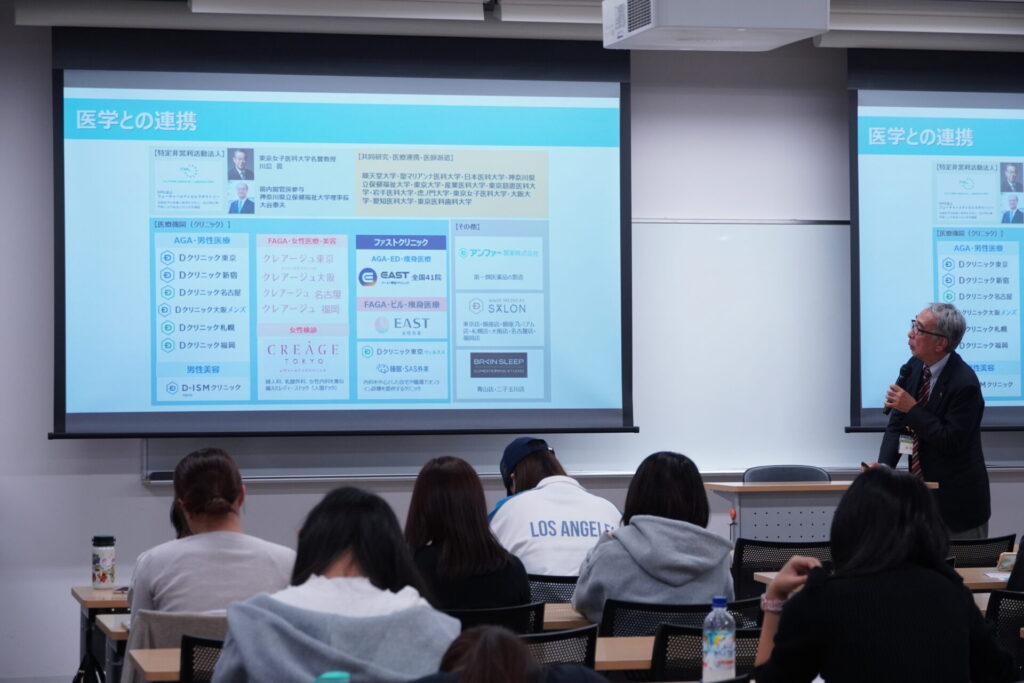

企業の社会的責任とは?「社会責任論」の授業でJFEテクノスによる特別講義が行われました。

12月18日の「社会責任論」(担当:生活科学部 現代生活学科 倉持一准教授)の授業で、JFEテクノス株式会社による特別講義が行われました。企業の社会的責任についてどのようなことをしているのか、実例を挙げながら語っていただきました。学生たちは企業のCSRやCSVの考えについて学びを深めるきっかけとなりました。

JFEテクノスはなんの会社?

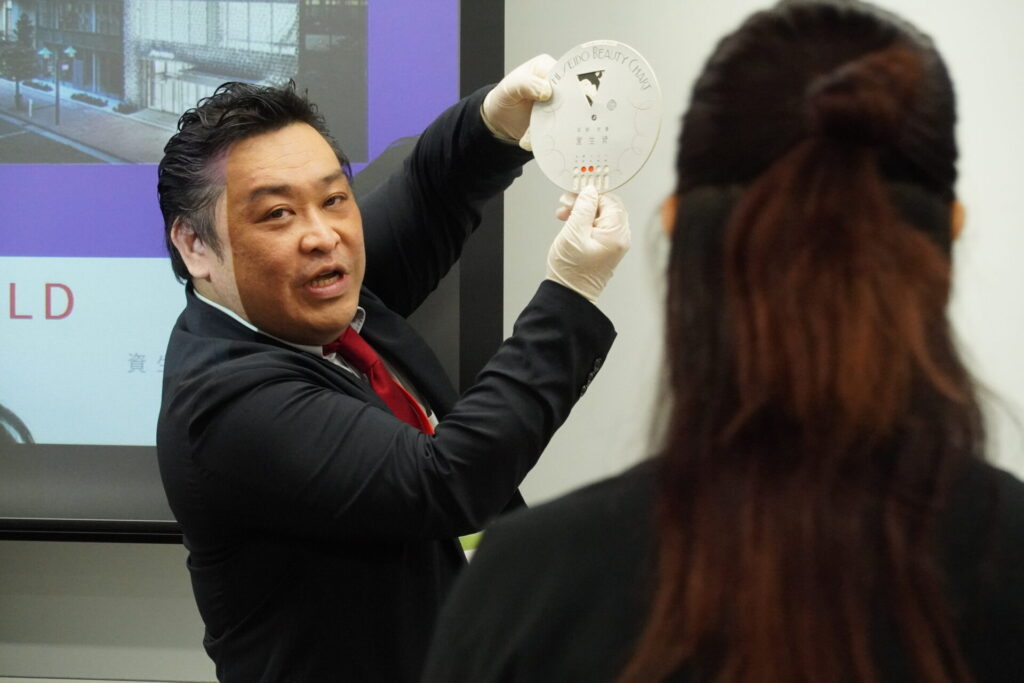

登壇されたのは木村満氏と村田雄介氏です。

村田氏は「少し難しい言葉も出てきますが、リラックスして聞いてください」と語り、講義が始まりました。

最初に会社紹介を行ったのは木村氏です。

1990年にJFEの前身である日本鋼管株式会社へ入社。

「30年以上働いてきましたが、企業の社会的責任について深く考える機会は少なく、今回は私にとっても良い機会です」と話しました。

「JFEは鉄を主軸とした会社です」と木村氏。

日本鋼管と川崎製鉄が2002年に経営統合してJFEHDが発足し、現在は鉄鋼、エンジニアリング、商社の3事業を展開しています。そのうちJFEエンジニアリングのグループ会社の1社がJFEテクノスです。

「ルーツは造船業」と木村氏は説明し、船体製造の技術を応用して橋や線路、工場やプラントなど社会インフラを築いてきたと紹介しました。

JFEテクノスは主にそれらのメンテナンスを担っています。太陽光・風力発電設備、コンテナクレーン、高速道路の橋脚、焼却炉、立体駐車場など多岐にわたるものの保守を行います。

「脱炭素の観点からも、今あるものを長く使うことが重要です。劣化を防ぐためには定期的な点検や補修が欠かせません」と語りました。

インフラを守ることで社会貢献

JFEのパーパスは「くらしの礎(もと)を技術で創り担い、すべての人を笑顔にする」。

木村氏は「すべての人とは顧客だけでなく、社員も仕事を通して含まれます」と説明しました。

「そのためにも、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが必要です」。

社会の一員として認めてもらう取り組みの一つとして、事業を通じたSDGsへの貢献を重視しています。

JFEテクノスの社会的責任は、インフラを守ること。これは社会の維持に大きく貢献しています。

「ただし、CSRは事業以外にもあります」と木村氏が挙げたのが地域社会との交流です。交流によって認知度が高まり雇用が生まれ、雇用の拡大は企業の成長とさらなる社会貢献につながります。

「社会貢献を通じて社会的価値が生まれ、自分たちも成長していく。企業・消費者・社会の好循環を生み出すことが価値の創造、つまりCSV経営の軸になるのです」と語りました。

技術開発を行うためにも成長は大事

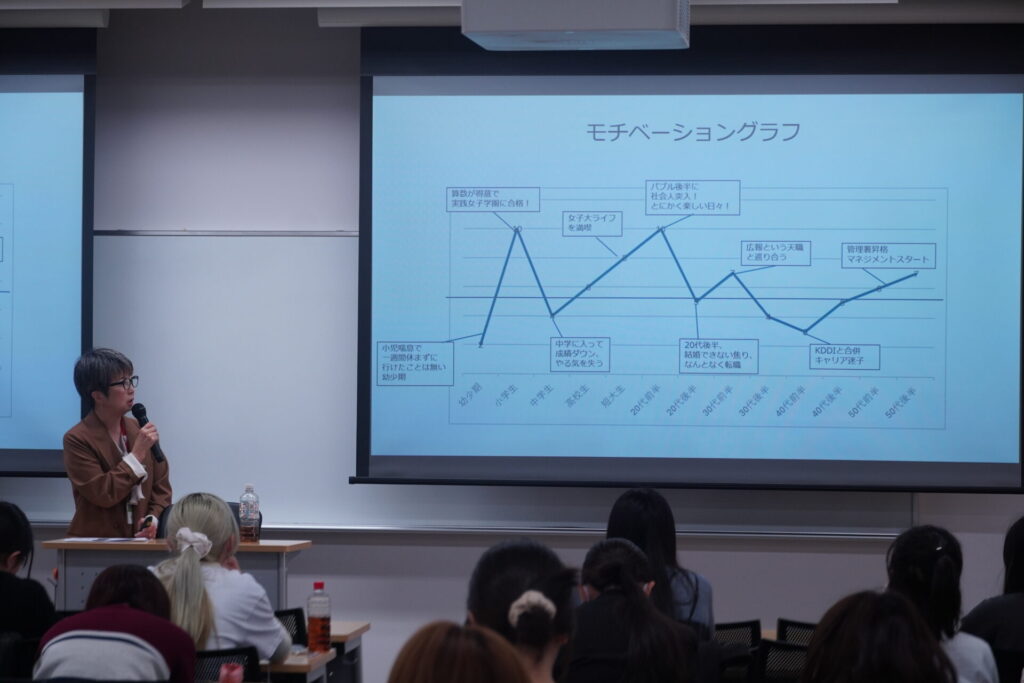

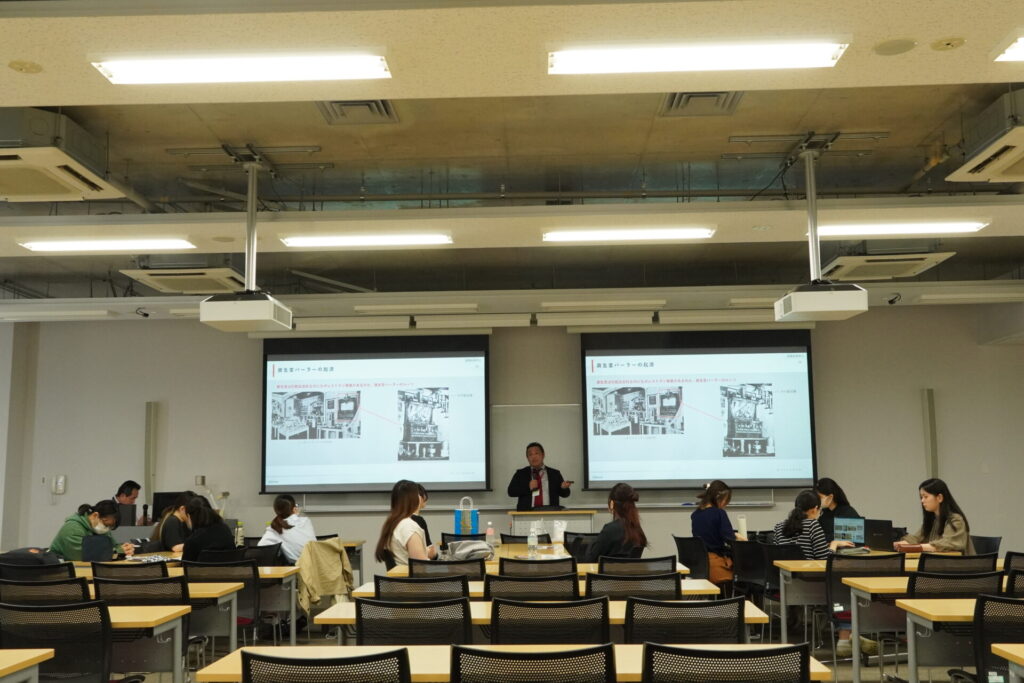

続いて村田氏が登壇。

大学生の頃はアウトドアに関わる仕事を目指していましたが、怪我で断念。自分を見つめ直すため海外を巡る中で、どの国でも日本の製品やサービスが活躍していることに気付いたといいます。日本にいては分からなかった製品のすごさを実感し、自動車会社に入社。

その後、車以外でも多くの人の役に立ちたいと考え2013年にJFEへ転職しました。

「学生時代はこんな業界があるとは知りませんでした」と、車業界をきっかけにエンジニアリング業界と出会ったと話しました。

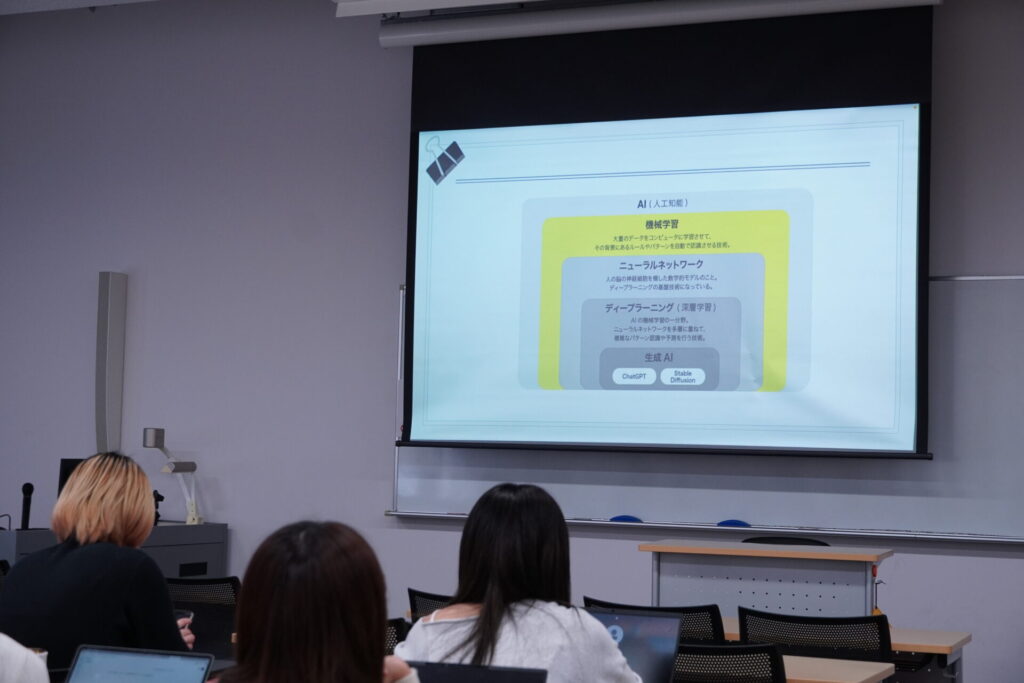

JFEグループのパーパスは「世界最高の技術で社会に貢献する」こと。

社員の約6割が技術者で、日本だけでなく世界で戦える技術力に誇りを持っています。

その技術力を強みに、カーボンニュートラル分野のトップランカーを目指しています。

環境問題の解決は会社の使命

「カーボンニュートラルの技術開発には、利益がなければ研究費を確保できません」と村田氏。

「だからこそ成長が必要です。企業の利益追求も、何のために利益を増やすのかという目的がなければ社会に認められません」と語ります。気候変動は世界的な課題であり、限られた資源を守りエネルギーを効率的に使うには高い技術力が不可欠です。

「これほど環境を重視するのは、私たちの事業が大量の二酸化炭素を排出するからです」と村田氏。

日本のCO₂排出量は世界5位で2.9%。一見少なく思えますが、6位以下は1%程度で「相対的に見ると多い」と指摘します。

排出量が最も多いのは発電や石油精製などのエネルギー変換分野で約4割、次いで鉄鋼や建設・製造などの産業分野です。

「JFEグループはどちらも深くかかわる分野です。鉄を扱う会社の使命として、二酸化炭素削減に取り組む必要があのんです」と強調しました。

さらに「インフラは一度整備すると数十年使われます。建設や設置時にもCO₂が出るため設計段階で省エネを考え、長く使い最後はリサイクルできるよう取り組んでいます」と説明しました。

CSRは地域とつながってこそ

最後にJFEグループのCSRの取り組み事例として紹介されたのが、ごみ問題への対応です。

公道の清掃活動やごみ拾い大会を定期的に実施。社内での分別は18種類と細かく分けられているといいます。

「本社近くの池では、近隣の小学生を招き、虫取りなど自然と触れ合う交流会も行っています」と紹介されました。

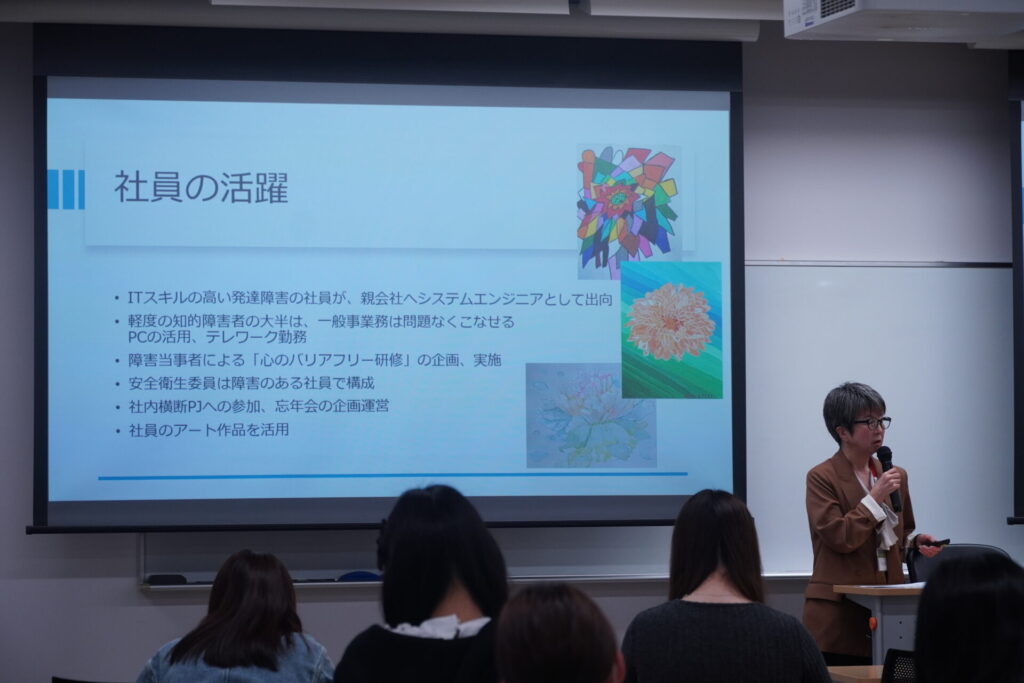

また、社員が働きやすい環境づくりにも注力しています。

「福利厚生は社員へのCSRです」と語り、家賃補助や取得しやすい年休制度、育休など、ライフイベントを支える制度を整えています。

企業の成長を目指すことで社会のサステナビリティに循環していくことがCSRだということを、学生たちも学んだ講義でした。

担当教員からのメッセージ

企業は単なる経済の担い手ではなく、私たちのよりよい未来をつくる大きな主人公の一人だという認識が当然視される中、企業経営において欠かせないのが「企業の社会的責任(CSR)」の考え方です。

この「社会責任論」の授業では、CSRを歴史的な理論変遷を主軸に考察しながら、その時代において何が論点とされ、かつ、どのような影響が企業活動に生じたのかを学びます。これまで、経営者個人の倫理観を重要視する議論もあれば、企業という営利追求組織だからこそ幅広い社会責任論は認めるべきではないという議論もあれば、いや、経済的価値と社会的価値の双方を創出することが重要だという議論も登場するなど、CSRに関する議論はまさに百花繚乱です。

これらの議論を体系的に学び、現代の企業経営のあるべき姿を自らの価値観と照らし合わせながら考えている学生にとって、今回のJFEテクノス株式会社の特別講義は、よりリアルなCSRを感じ取る良い機会になったと考えています。利益追求を旨とする企業という組織がいかに社会貢献に取り組み、自社と社会の2つのサステナビリティを実現していくのか。これは非常に難易度の高い経営課題ですが、それでも真摯にチャレンジし続けるJFEテクノスの各種施策を目の当たりにしたことで、学生たちの企業観も変化したのではないでしょうか。