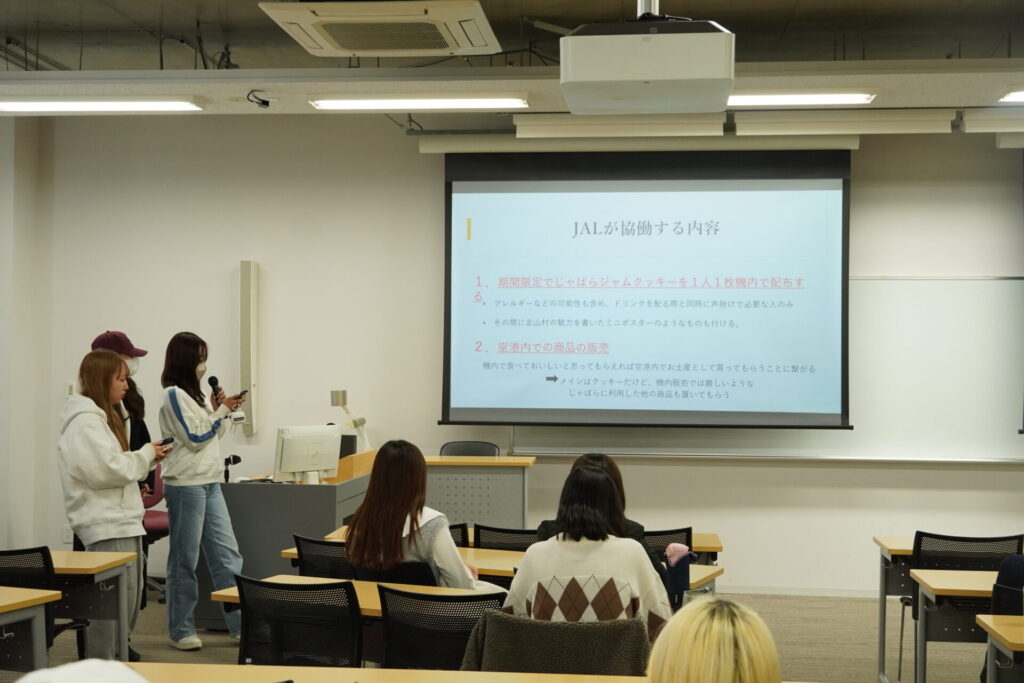

創造と対話を通じてキャリアを考える!グローバルキャリアデザインの授業で、国際的なキャリアを考えるレゴ®シリアスプレイ®ワークショップが開催されました。

2026年1月13日(火)、グローバルキャリアデザイン(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)にて、「レゴ®︎シリアスプレイ®︎の技法と教材を活用したワークショップ」を体験する特別講義が行われました。蓮沼孝氏をファシリテーターにお招きし、学生たちは実際にブロックで手を動かして作品制作と鑑賞に挑戦。様々なテーマにそって制作と鑑賞を繰り返し、視点を変えてみることの大切さを学びました。

授業について

グローバル・キャリアデザインは、3年生を対象に開講されている共通教育科目です。グローバル化が進む社会の中で、自分の将来や働き方について主体的に考える力を養うことを目的としています。授業では、社会で活躍する人による講義やグループワークを通じて、「働くことの意味」や「他者と協力しながら自分の役割を果たすこと」について理解を深めていきます。

今回の授業では、”レゴ®を使って考える、キャリアを見つめる”「レゴ®︎シリアスプレイ®︎の技法と教材を活用したワークショップ」が実施されました。

進行役のファシリテーターとして蓮沼孝氏を迎え、2コマ分の時間を使ってワークショップが実施されました。蓮沼氏は「キャリアで大切なことは、『失敗してもいいから行動すること』です。行動することで偶然の出会いが生まれ、そこからキャリアが開かれていきます。また、ワークショップで大切なことは『視点を変えること』。同じものを見ていても、人によって解釈が異なることが多くあります。違っていていい、ということを出発点にしましょう」と話しました。

頭ではなく手を動かす!

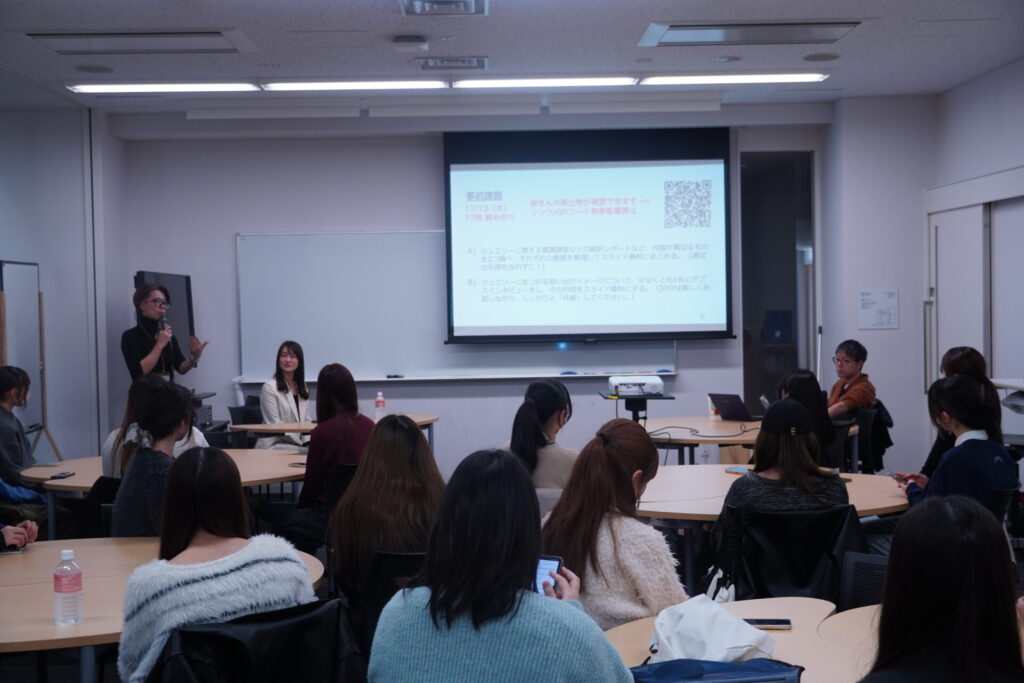

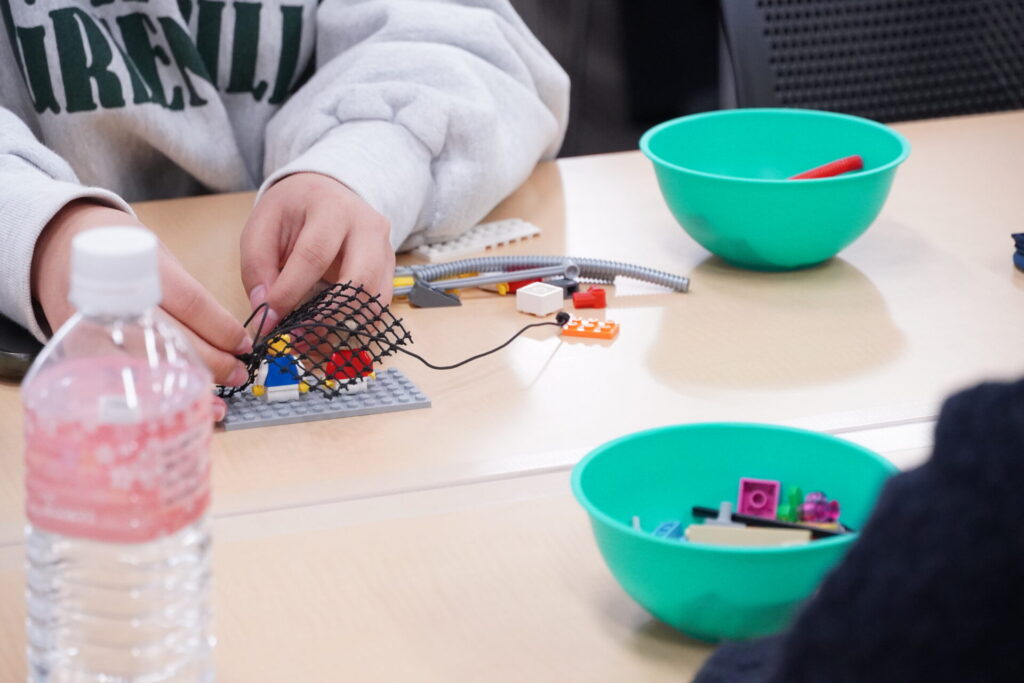

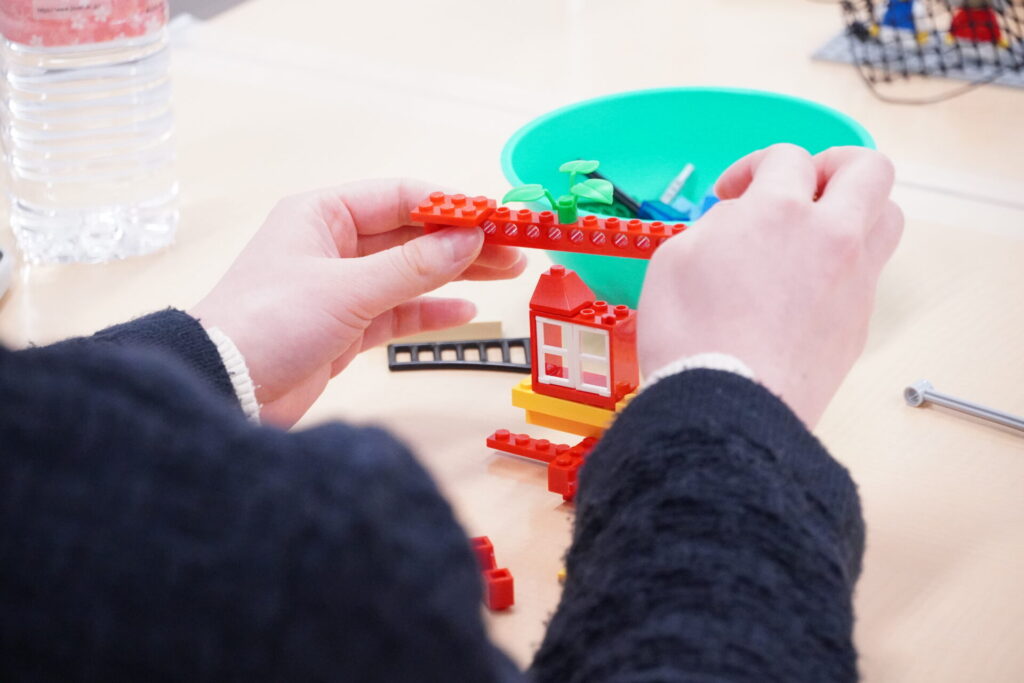

ワークショップは簡単なお題からスタートしました。基本の組み立て方のレクチャーを受けた後、「できるだけ高いタワーを作ろう」というお題に挑戦。その後、自分が選んだ10個のブロックを使い、「不思議な生き物を作る」課題に取り組みました。学生たちは、蓮沼氏の「とにかく手を動かして」というアドバイスに従い、ブロックが入った器の中に手を入れ、もくもくと作業に取り掛かります。作品が完成すると、自分の作品について紹介し、グループのメンバーから質問を受ける時間が設けられました。

学生が一通り感想を言い合ったあと、蓮沼氏は「皆さんが作った不思議な生き物は、実は今日までの自分自身を表しているんです」と語りました。「作品に自分と似ているところはないでしょうか。班で話してみましょう」と問いかけると、学生たちは驚いた表情を浮かべながらも、改めて自分の作品を見つめ直します。すでに形として存在する作品に自分自身を重ね合わせながら、先ほどの発表を踏まえ、作品と自分が重なる点を一つずつ言語化していきました。

発表中のグループでは、「この部分が性格を表しているってこと?」など、色や形をきっかけにした質問が飛び交い、活発な交流が生まれていました。

イメージを言葉で表そう

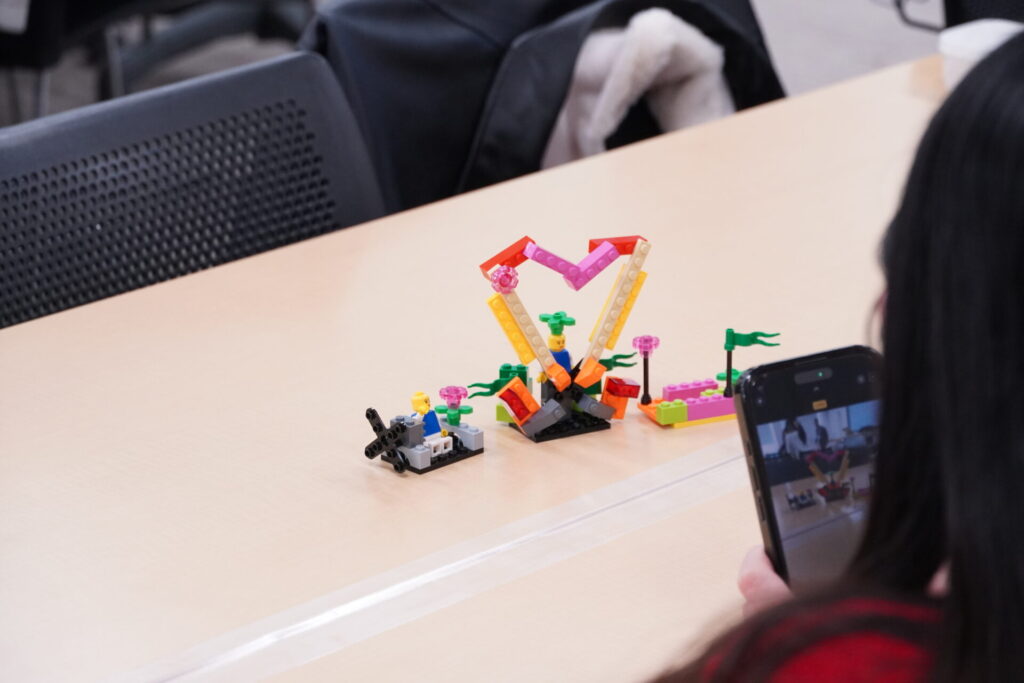

場が温まってきたタイミングで、次のお題へと進みます。順番に表示された5枚の写真。蓮沼氏は、これらの写真がレゴ発祥の国・デンマーク語で「ヒュッゲ(Hygge)」を表していると説明しました。ゆっくりと切り替わるスライドを、学生たちはじっと見つめます。写真から受け取った印象をもとに、「ヒュッゲ(Hygge)」という抽象的なテーマを作品として表現する課題に取り組みました。学生たちは、つかんだ印象を逃さないようにブロックを選び取り、組み合わせていきます。どう表せばよいか考え込みながら容器をのぞき込み、選び取っては重ね、戻しながら、徐々にヒュッゲを形にしていきました。

作品完成後、蓮沼氏の指示で学生は一つ隣の席へ移動し、作品の持ち主ではない立場から完成品を見つめます。蓮沼氏は「皆さんの感性で、隣の人の作品を紹介してみましょう」と伝え、隣の学生の作品を自分の解釈で紹介する時間が設けられました。学生たちは、自分が感じ取ったヒュッゲのイメージをもとに作品を言葉にしていきます。パーツに暖かい色が使われていることから笑顔を連想するなど、色や形に触れながら一つひとつ説明していきました。ほかの人から語られる自分の作品のイメージに共感したり、驚いたりしながら、意見交換が行われました。

このようにワークショップの前半では、言葉にしづらい感覚や正解のない問いを形として表現し、それを言語化して他者と共有することで、自分の考えや価値観が広がっていく過程を学生が体験しました。

ブロックで表す自分のキャリア

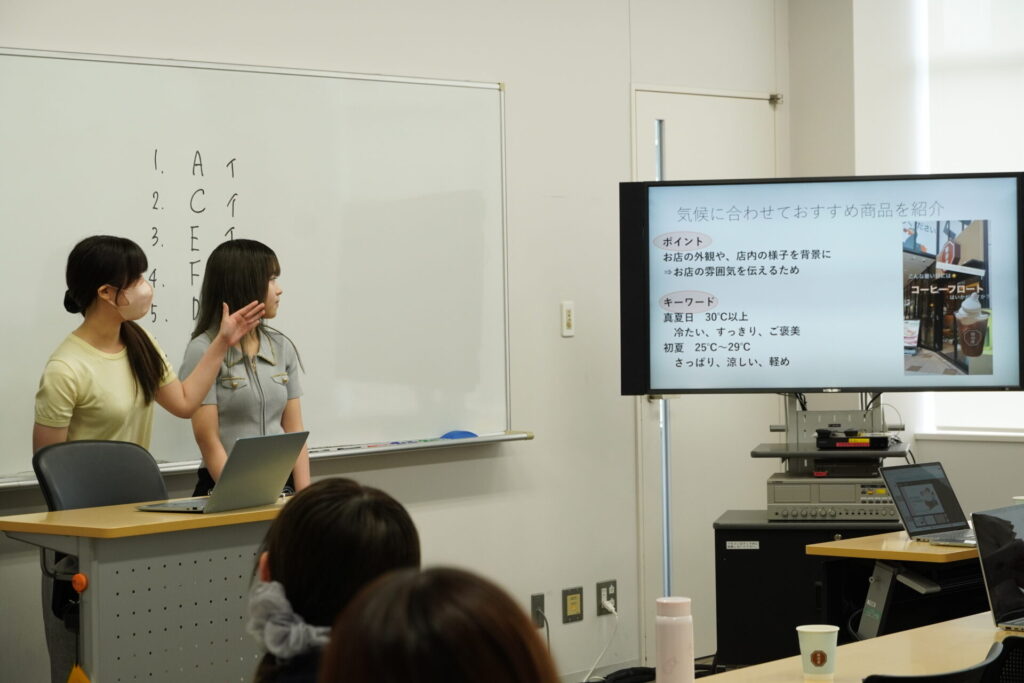

授業の後半では、「海外留学先でウェルビーイングに関する学びを行う」をテーマに、「どの国で、何をしたいか」という自身の考えを作品として表現する活動が行われました。正解のない問いに向き合いながら、学生たちは想像力を働かせて制作に取り組みます。

蓮沼氏は具体例を示しつつ、「ブロックが表している意味をそのまま使うのではなく、別の意味を重ねてメタファー(暗喩)として表現してほしい」と伝え、考えを形にすることを促しました。

制作の序盤、学生たちは何から手を付ければよいか戸惑う様子も見られましたが、ブロックを手に取り、組み合わせや配置を試行錯誤するうちに、次第に作品の輪郭が浮かび上がっていきました。手を動かす中で思考が整理されていくように、学生たちは作業に集中し、教室にはブロックが組み合わさる音だけが静かに響いていました。

作品完成後には、「誰を対象に、どの国で、何をしたいのか」を軸に、自身の作品を整理し、グループ内で発表する時間が設けられました。他者に向けて言葉にし、質問を受けて答えていく過程で、学生自身も気づいていなかった視点や価値観が、次第に明確になっていきます。

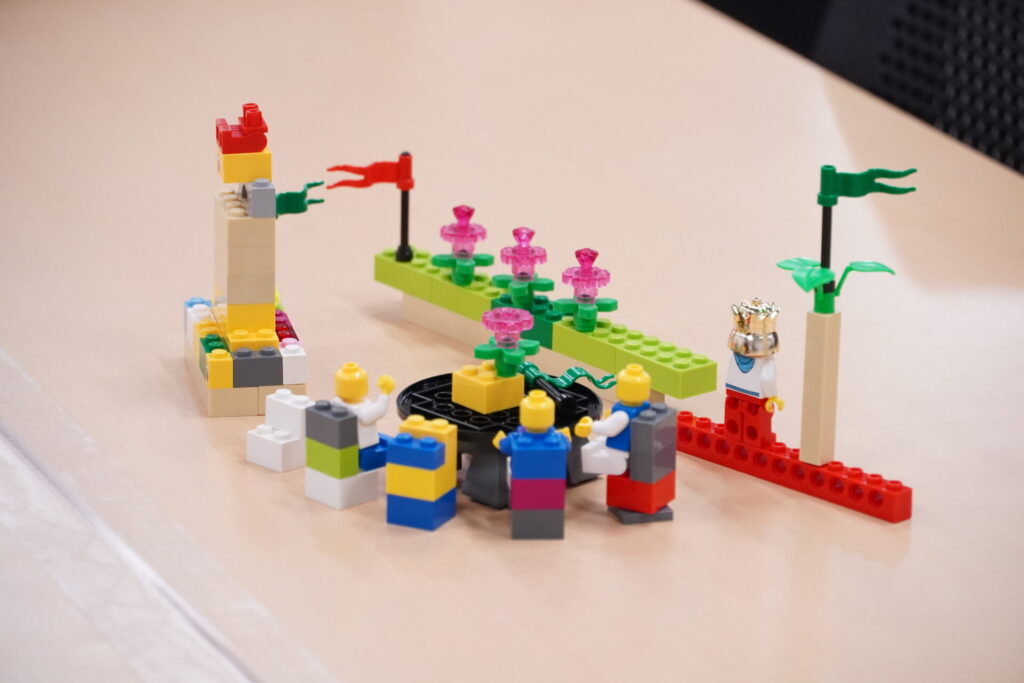

発表では、これまでの留学経験から現地で触れた価値観を象徴的なモチーフで表現した学生や、社会問題への関心から「相手を知ること」を意識し、向き合う配置にした理由を語る学生の姿も見られました。対話を重ねる中で、話題は作品そのものから、その背景にある一人ひとりの大切にしている考えへと自然に広がり、より深い他者理解につながる時間となりました。

より発展的な制作へ

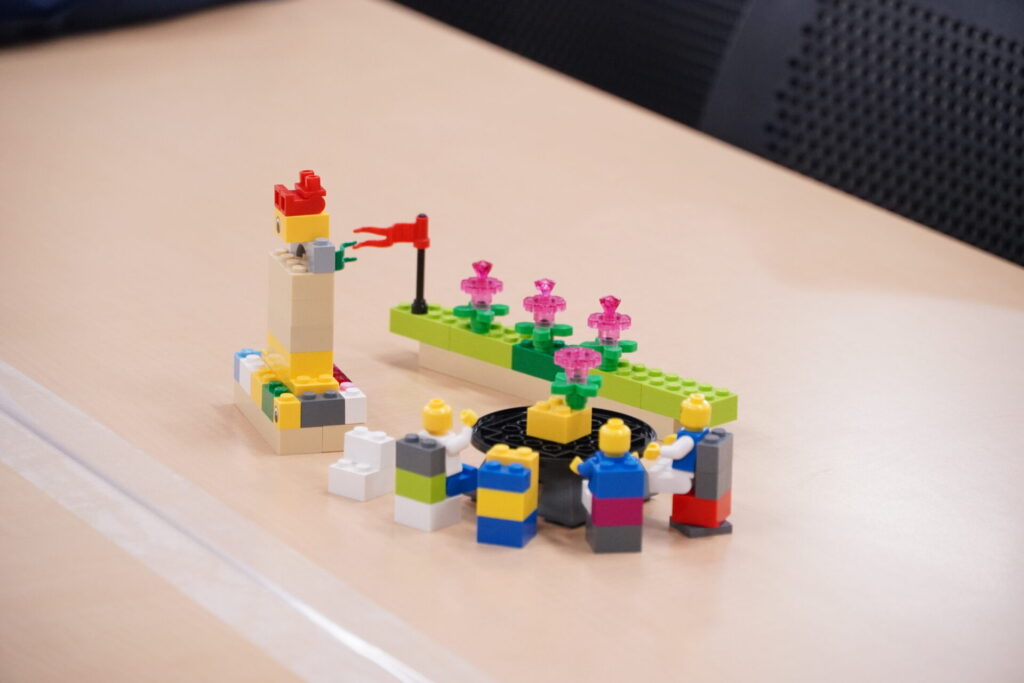

続いて学生たちは、チームで一つの作品を制作しました。自分の作品の中から「最も大切だと感じる部分」を抽出し、一度作品から切り離したうえで、それぞれが持ち寄ったパーツを組み合わせていきました。蓮沼氏は「パーツに込められた意味を生かしながら、一つの『プロジェクト(授業)』として再構成してください。完成した作品には、内容が伝わる名前を付けましょう」と指示しました。個々の意味や解釈を持つパーツをもとに、関連性を見出したり、プロジェクトの進行をストーリーとして描いたりしながら、チームごとに作品を再構成していきます。

チーム作品の完成後、蓮沼氏は「このプロジェクトの中で、自分はどのような役割を担いたいですか?」と問いかけました。理想が詰め込まれたプロジェクトの中で、自分がどのように関わり、どのように貢献したいのかを考えることが学生に求められます。蓮沼氏は「それはあくまで『一つの選択肢』としてでも構いません」と添え、考えを固定せず、可能性として言語化することを促しました。「社会問題の現場に行って直接関わりたい」など、すでにある環境の中で自分が何をしたいのか、グループ内で発表が行われました。

その後、グループごとに制作した作品の発表が行われ、班を超えて内容の共有をする時間が設けられました。発表後には質問の時間もあり、制作のポイントや象徴的なパーツについて問いが投げかけられます。発表者が「確かに」と頷きながら言葉を選んで答えたり、聞き手が説明をかみしめるように作品をじっくり見つめたりと、やりとりは終始穏やかで丁寧な雰囲気の中で進みました。同じお題でも全く異なる表現が並ぶことで、学生たちは考え方や視点の広がりを実感していました。

ワークショップのおわりに

まとめとして、蓮沼氏は「自分の人生や社会を主体的に作っていくうえで、自分が何をできるのか。自分が考えている一つの可能性以外にも、多様な視点があることを知ってほしかった」とコメントしました。

今回のワークショップでは、制作と作品の鑑賞を繰り返しながら、自分の考えを形にし、言葉にし、他者の視点を通して捉え直す体験が行われました。作品に意図を込めて制作することで、学生はテーマに対する自分なりの捉え方や価値観を見つめ直すとともに、その価値観が反映された作品を通して、他者から見た自分の考えに触れていきます。他者の意見を受け取ることで、「ものごとの見え方は一つではないこと」や「多様な選択肢があること」を実感し、自分でも気づいていなかった価値観や可能性への理解を深めていきました。

キャリアについて学んでいる学生たちにとって、自分の価値観や考え方を捉え直し、学びを一段階深める貴重な機会となりました。

担当教員のコメント

蓮沼先生には、グローバルキャリアデザインのゲストとしてご支援いただいてから、すでに10年以上が経過いたします。レゴブロックを用いてキャリアを考えるというアプローチは、毎年新鮮でもありますが、気づきの多さも特徴です。

「頭で考えるより、まず手を動かして考える」という考え方は、とても斬新なことですが難しいこと、しかし、学生たちは、あっという間にその世界に対応していきます。

出来上がった作品を見ながらキャリアを考えるということも、とても貴重な経験になっています。

毎年、ご指導いただいている蓮沼先生に、厚く御礼申し上げます。