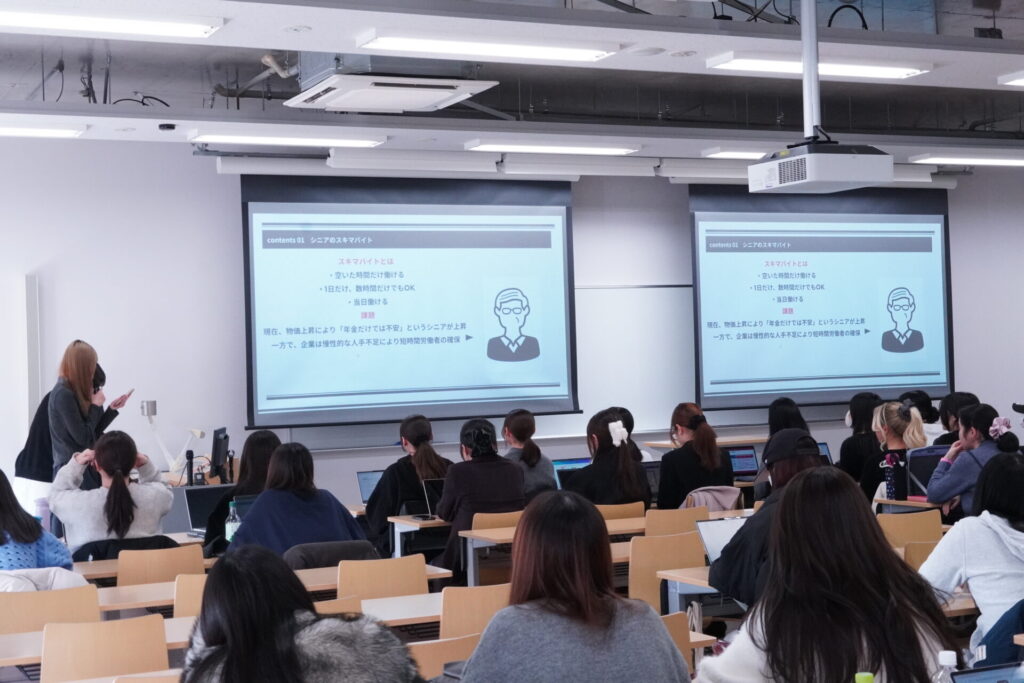

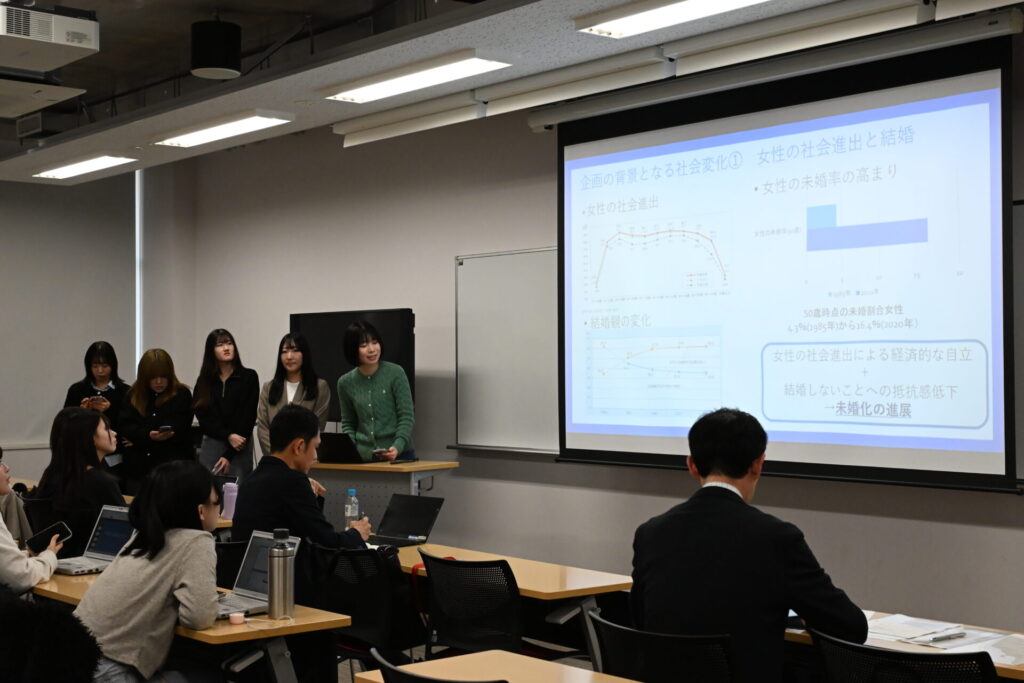

女子大生が使いたくなる文房具とは?「ビジネスプランニング」の授業でマーケティング企業の課題に応えるプレゼンテーションが行われました。

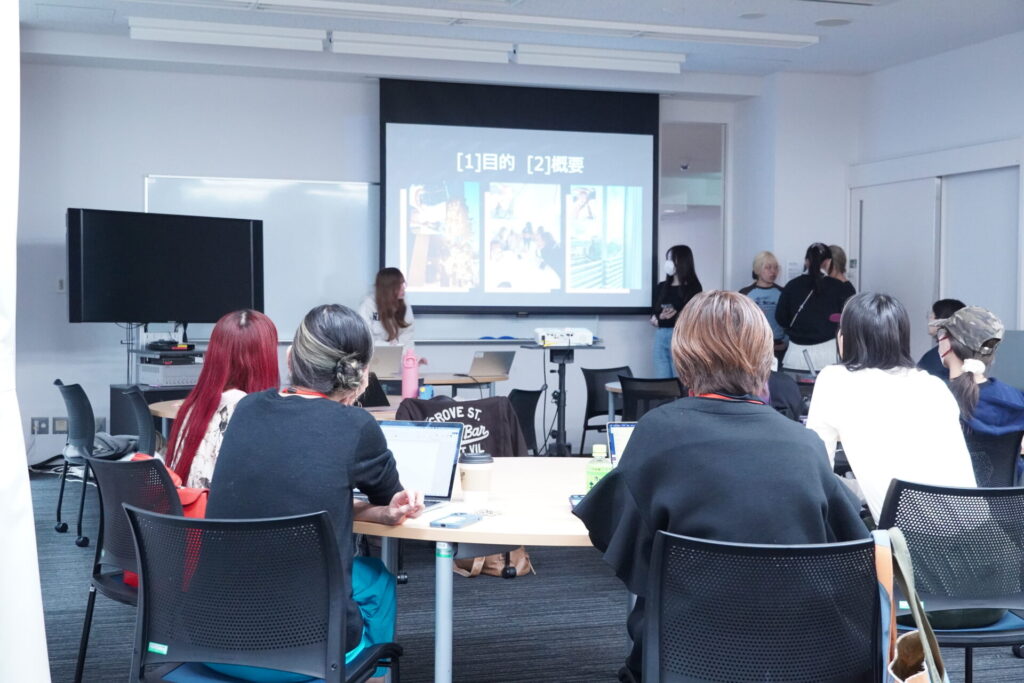

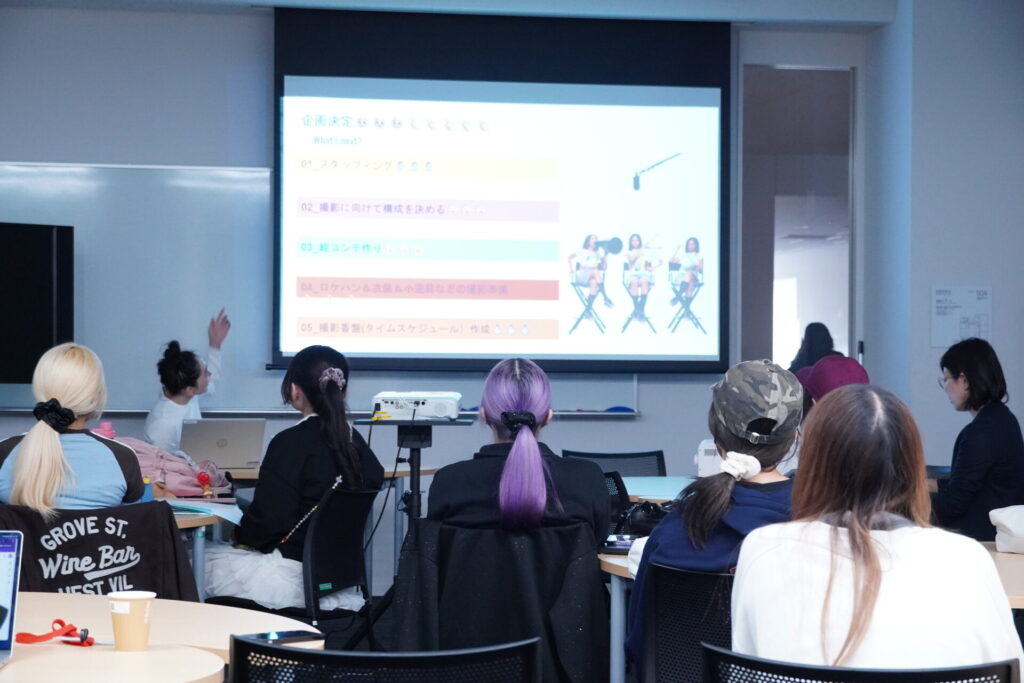

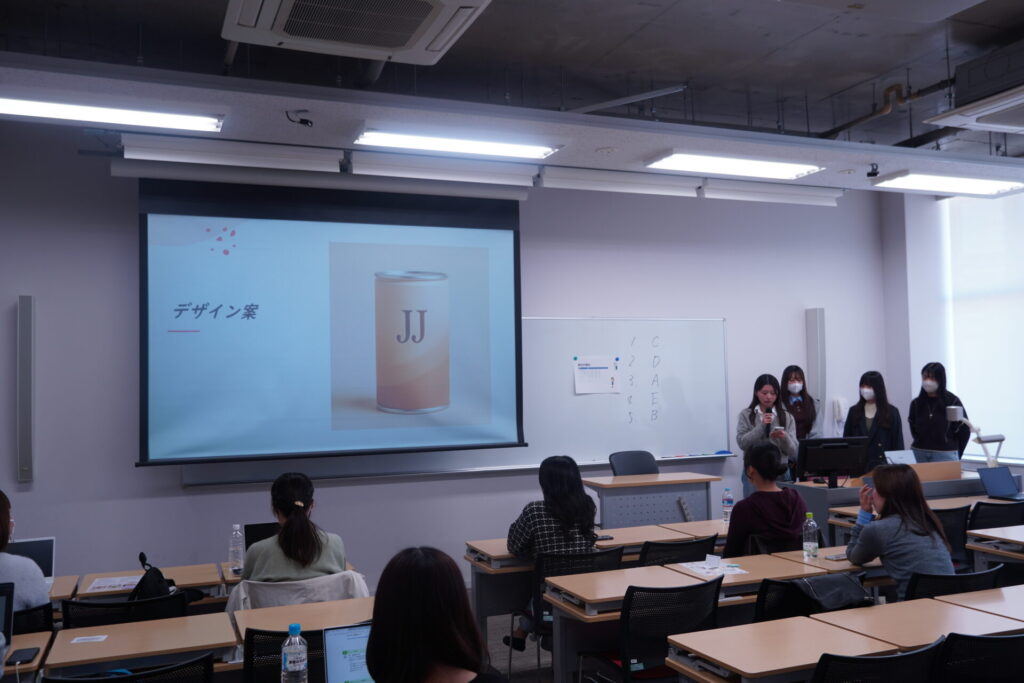

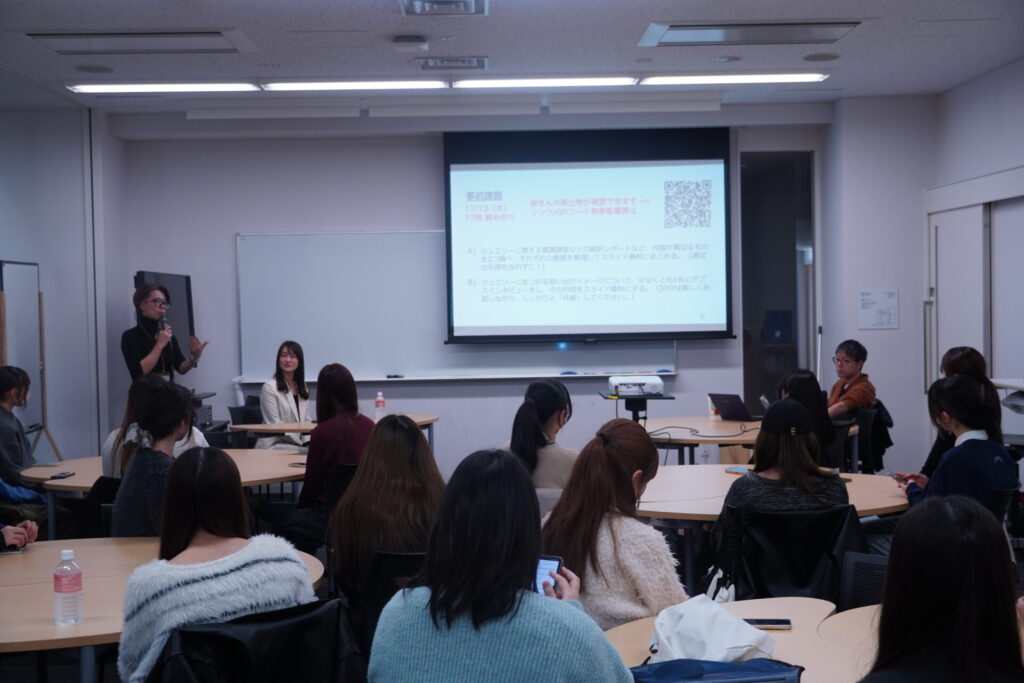

「ビジネスプランニング」(担当:現代生活学科 上野亮助教)の授業で、1月14日に株式会社REECH(以下、REECH)との特別コラボ企画が行われました。REECHはクロス・マーケティンググループの子会社で、インフルエンサーマーケティングなどを手がける広告企業です。この日は企業から提示された課題に対するプレゼンテーションを実施。テーマは「女子大生に好まれる文房具を考える」です。REECHの一木氏、石田氏、佐山氏、織田氏、池田氏、クロス・マーケティングの日下部氏もリモートで参加し、学生たちの発表を見守りました。

頑張りを見える化できるふせん

発表は1班からスタート。

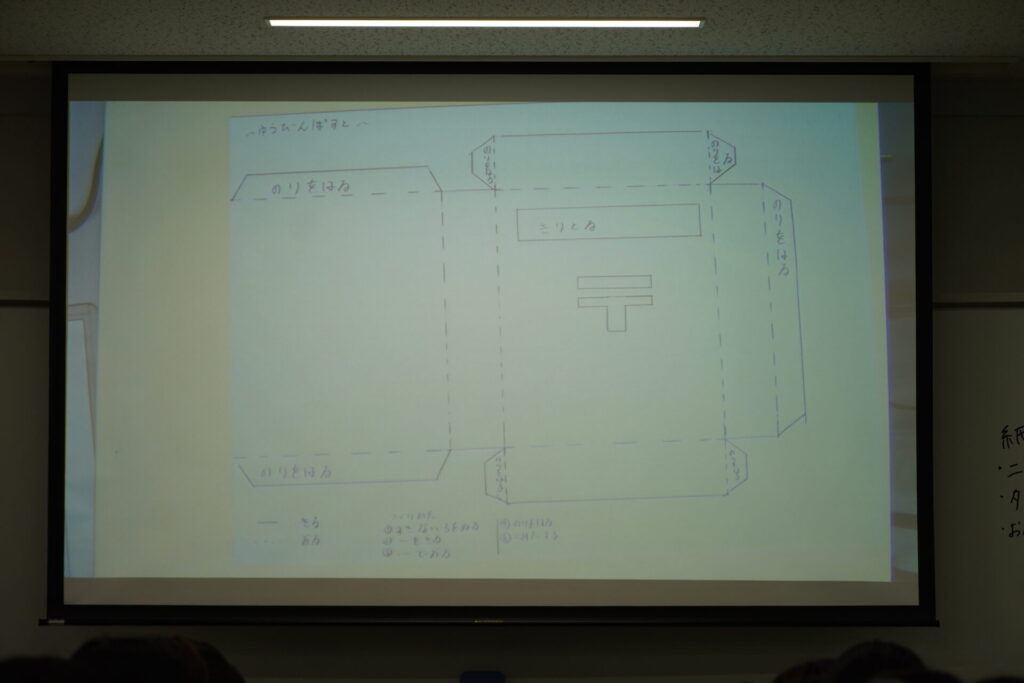

提案したのは「重ねて完成!クッキングふせん」です。

絵の一部が印刷された透明のふせんを重ねることで、パフェやカップケーキ、マカロンなどが完成する仕組み。試験勉強や資格取得に励む学生をターゲットに、参考書など何度も使う教材に貼ることを想定しています。

問題を解くたびにふせんを重ねていくことで、学習の成果が見える化され、自信や達成感につながるとしました。

発表後には企業の皆さまから講評をいただきました。

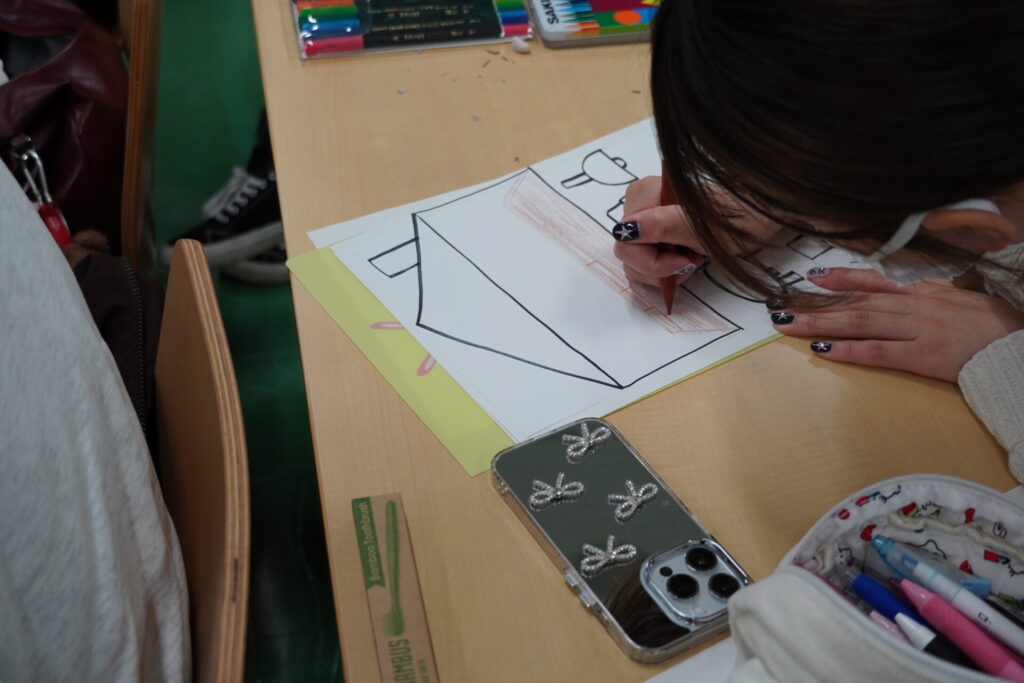

石田氏は「資料に描かれていたイラストがとても可愛く、内容が分かりやすかったです」とコメント。

イラストが学生の手描きであることにも感心されていました。

一方、佐山氏からは「とても魅力的なアイデアですが、類似品との差別化や、大学生が手に取りたくなる決め手がもう少し示されるとさらに良くなると思います」との助言がありました。

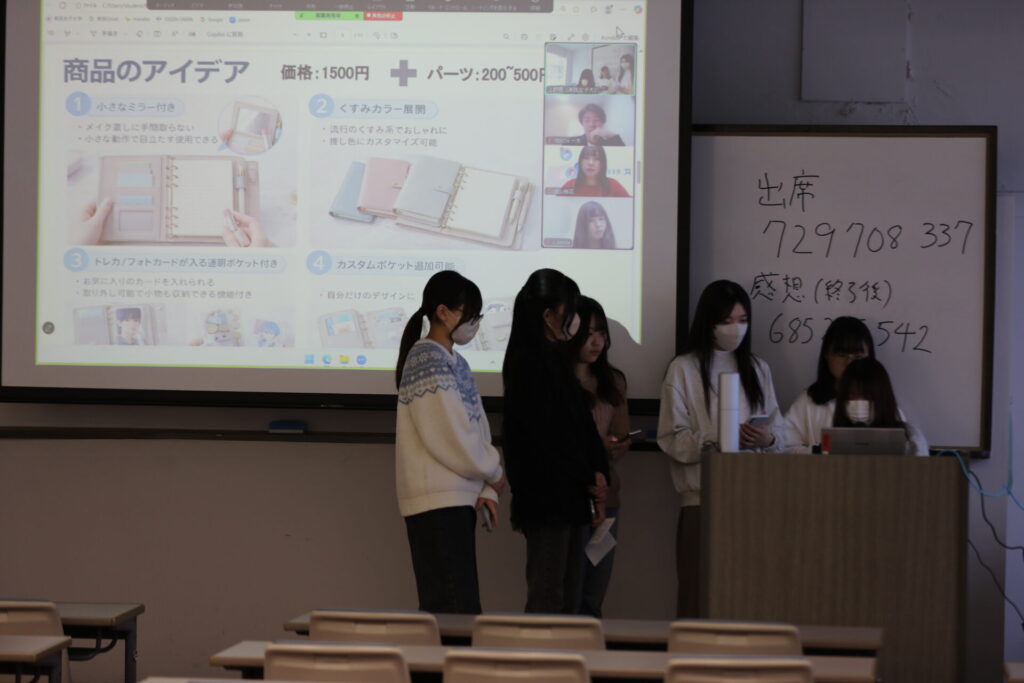

続く2班は、大学生にはルーズリーフ派が多い点に着目し、カスタマイズできるバインダーを提案。

小さなミラーが付属し、表紙はクリア仕様。トレーディングカードやフォトカードを入れて推し活にも使えるデザインです。

YouTubeやSNSでの発信に加え、大学の購買で販売することで認知度向上を狙います。

一木氏からは「データの使い方が分かりやすく、説得力のある発表でした」と評価の言葉が寄せられました。

かわいらしさでモチベアップ

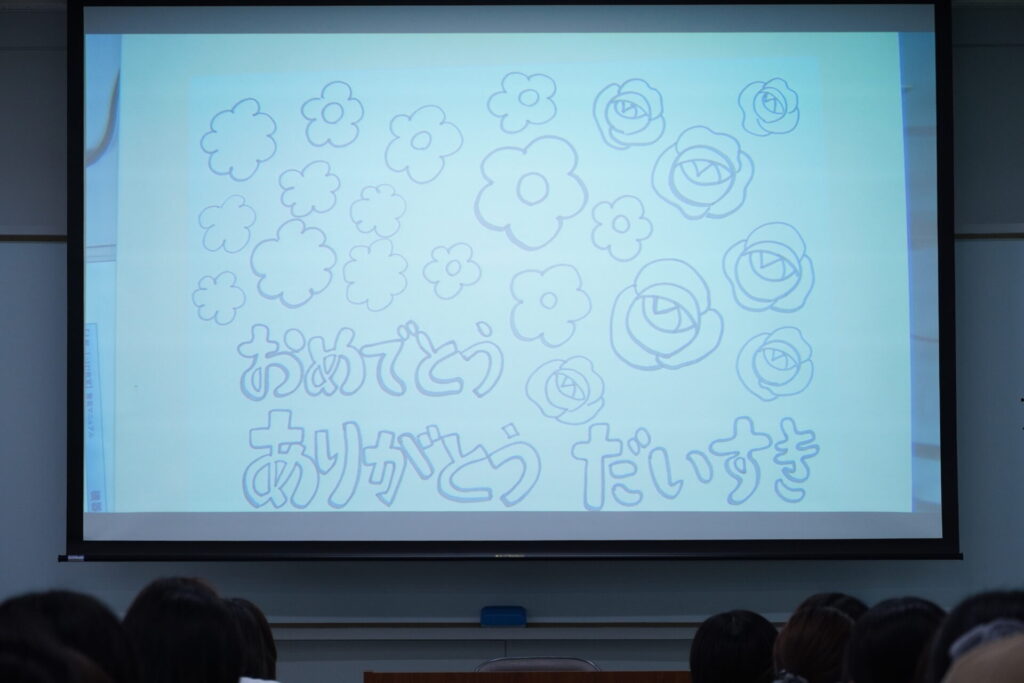

3班は「HEISEI Marker Pen」と題し、平成レトロをテーマにしたマーカーペンを提案しました。

実用性よりも自己表現やモチベーションアップを重視した商品で、現在の女子大生が小中学生の頃を思い出せるどこか懐かしいデザインが特徴です。キラキラしたラメやチャーム付きのマーカーペンにすることで、コレクション性の高いアイテムを目指しました。

店頭ポップも平成風にデコレーションし、SNSでの口コミ拡散を狙う戦略も盛り込みました。

石田氏は「私も平成女児グッズが好きなので、とても気になりました」とコメント。

一木氏からも「子どもから社会人まで、幅広い世代をターゲットにできそうですね」と評価がありました。

続いての4班は、ペンクッションです。

ネイルをしている女子大生はペンを持つ際に爪が手のひらに当たって痛かったり、持ちにくかったりするという不便さに着目。ペンを持つときに一緒に握り込めるペンクッションを考案しました。

販売形態はガチャガチャを想定し、傘やペン、バッグなどに付けられる目印チャームとして展開します。デザインはケーキなどのスイーツモチーフで、思わず集めたくなるかわいさを意識しました。

石田氏は「類似品があまりなく、流行りそう」と着眼点を評価。

佐山氏からは「とてもユニークで面白い商品だからこそ、実際に使ってもらえるかどうか、サンプリングを通して検証することが大切だと思います」と実践的なアドバイスが送られました。

発想力ゆたかに新しい商品を考案

5班はPCケースに着目しました。

現在市販されているものはビジネス向けの地味なデザインが多いため、持ち歩くことで気分が上がる商品を提案。学校のあと、そのまま遊びに出かけても違和感のないアースカラーやレザー、フェイクファー素材を採用しました。

充電器やマウスが入る多機能設計に加え、前面をクリア仕様にして推し活グッズを入れられるスペースを設けるなど、自己表現も楽しめるようにしています。

一木氏は「ニーズをしっかり理解できていて、とても良いと思います」と評価しました。

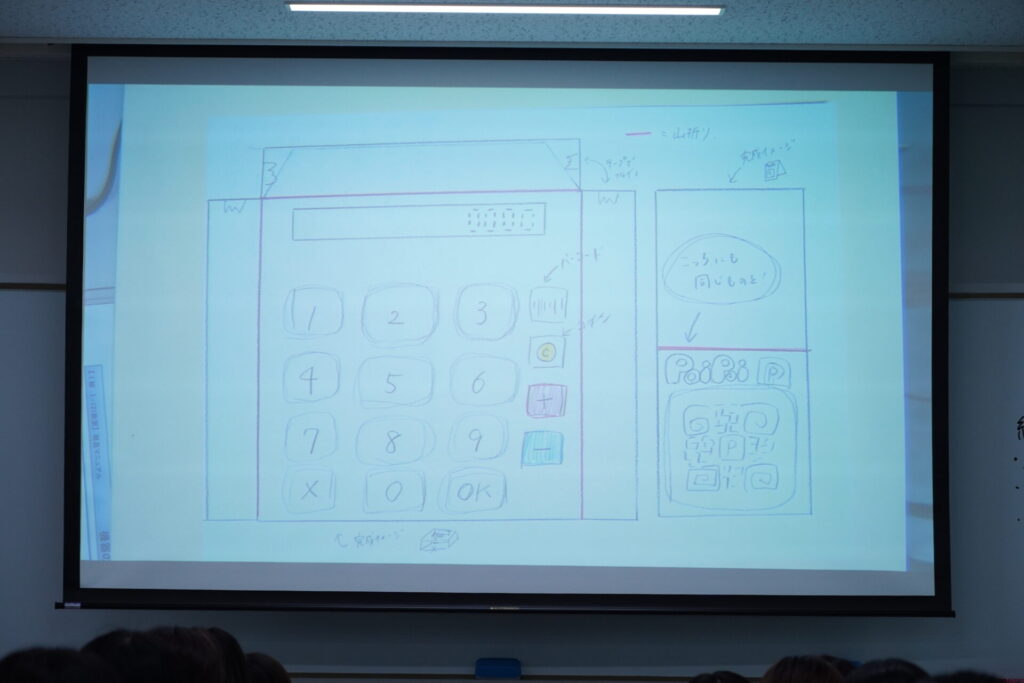

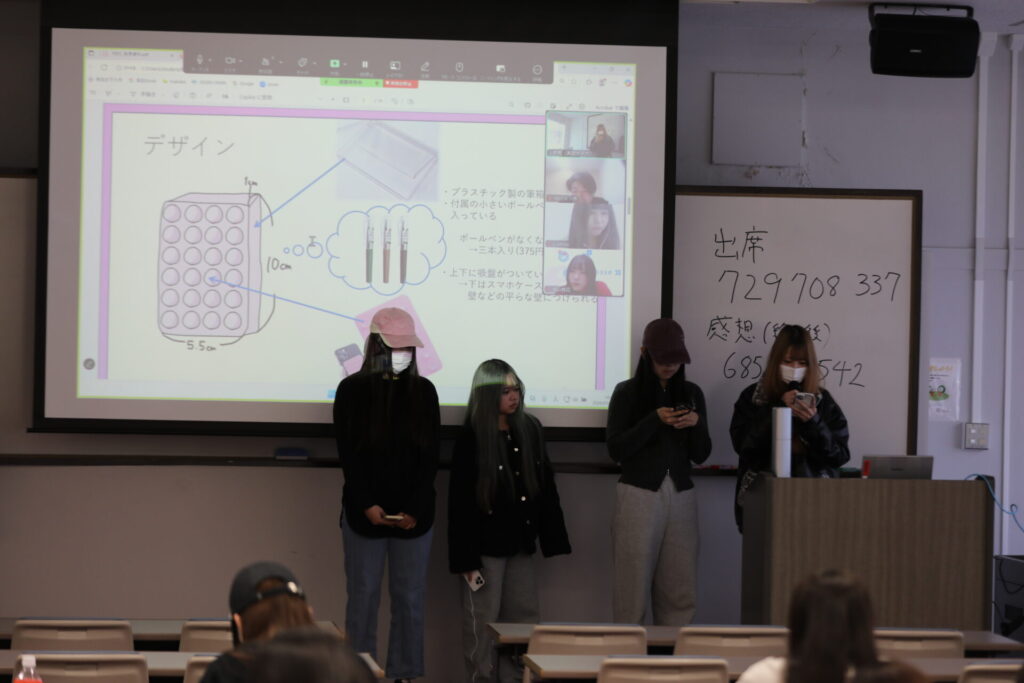

最後の6班は名付けて「ぺたぽんポーチ」です。

文房具を持ち歩く機会が減った女子大生に向け、必要なときにさっと使えるコンパクトな小物ケースを考えました。

スマホケースに取り付けられ、シャーペンや修正液などを収納可能。吸盤で壁に貼り付けることもでき、自撮りの固定やスマホスタンドとしても使えます。宣伝方法として学食のトレイを活用する案も示しました。

一木氏からは「コンセプトが面白いですね」と、発想力に感心されました。

リサーチや与件整理、資料作成と取り組んできた学生たち。

この日も時間ぎりぎりまで発表が行われ、努力の成果を示す貴重な機会となりました。

実際の企業プレゼンさながらの課題をやり切り、学生たちはほっとした表情を見せていました。

担当教員からのメッセージ

2022年度より開始した、株式会社クロス・マーケティンググループの皆様とのコラボ授業も、今年で4年目となりました。例年、取り組む課題を変えている授業ですが、今年度は株式会社クロス・マーケティンググループに加え、株式会社REECHのご協力により、女子大生に好まれる文房具を考え、更にそのプロモーション方法を提案するという課題に取り組みました。新しい文房具とそのPR方法という二段階の提案を求められる内容のため、なかなかに難しい課題だったかと思います。しかし、苦労して考えた内容を企業の方たちに対し、プレゼンし、その評価を得るというのは貴重な経験になったはずです。今回、経験した内容は実際に社会に出た後も活かせる内容です。学生達にはこれからの学修活動でも、この貴重な経験を活かした活躍をしてもらえればと思います。最後になりますが、この度はこのような貴重な機会を頂きました、株式会社クロス・マーケティンググループ、株式会社REECHの皆様に、この場を借りてお礼を申し上げます。