自分らしく生きるヒントとは?「国際理解とキャリア形成」でフィジーの文化を学ぶ特別授業が行われました。

「国際理解とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、6月3日に株式会社アールイーカンパニーとの特別コラボ講義が行われました。「フィジー留学カラーズ」の運営を手掛ける皆さんが南の島を舞台にしたディズニー映画をベースに、南太平洋の文化を解説。和気あいあいとしたムードのなか、異文化を知る機会となりました。

学生のうちに海外に行ってみよう

教室にはアールイーカンパニーの多田祐樹氏が登壇し、ビデオ通話もつないで授業が始まりました。

植林氏は大阪から、長瀬氏はフィジーからの参加です。

「私だけが話していてもつまらないので、皆さんにも参加してもらいながら話していきたいと思います」と多田氏。

リアルタイムの掲示版を使って、学生たちも随時感想を伝えながら進めていきます。

多田氏は貿易業を経て、2018年よりフィジー共和国にて、主に日本人を対象とした英語学校「カラーズ」を創業。現地で日本語学校も開講し、フィジーの人が日本で働ける機会を増やすプロジェクトも行っています。

多田氏はまず画面に「17%」という数字を示し「なんの数字でしょうか?」と問いかけました。これは日本人のパスポート保有率です。

ただし、18~22歳の大学生の年齢に限ると40%と高い数字です。

多田氏は「しかし、65歳までの労働人口で見る割合だと20%強と減ってしまう」と話し、学生のうちに海外含めさまざまなところに行ってほしいと伝えました。

フィジーの歴史や文化とは?

学生たちは事前準備として、ディズニーアニメーション映画「モアナと伝説の海」を視聴してきています。

この映画の主人公モアナが南の島から船に乗り冒険をするという物語。この映画をベースに「南太平洋に息づく文化と”自分らしく生きる”ヒント」と題しての講義が始まりました。

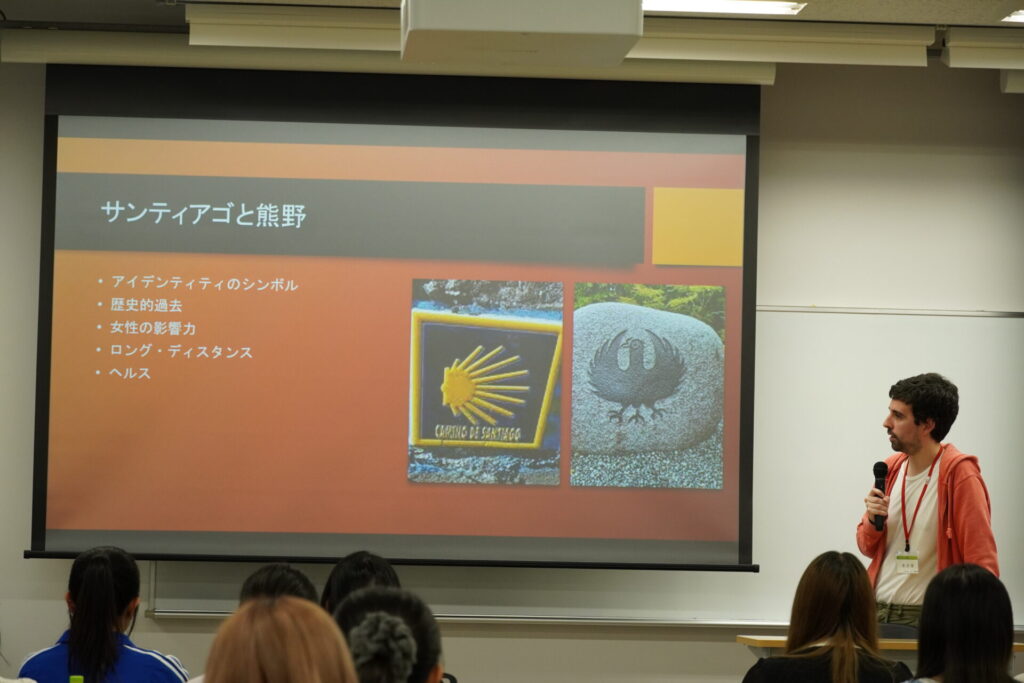

多田氏はまず南太平洋の島々にすむ民族の歴史から説明。

約6000年前、オーストロネシア語族が大陸から海を渡ります。

優れた航海術で広大な領域に分布し、南太平洋の島々であるフィジーやサモア、トンガなどにも到達しました。

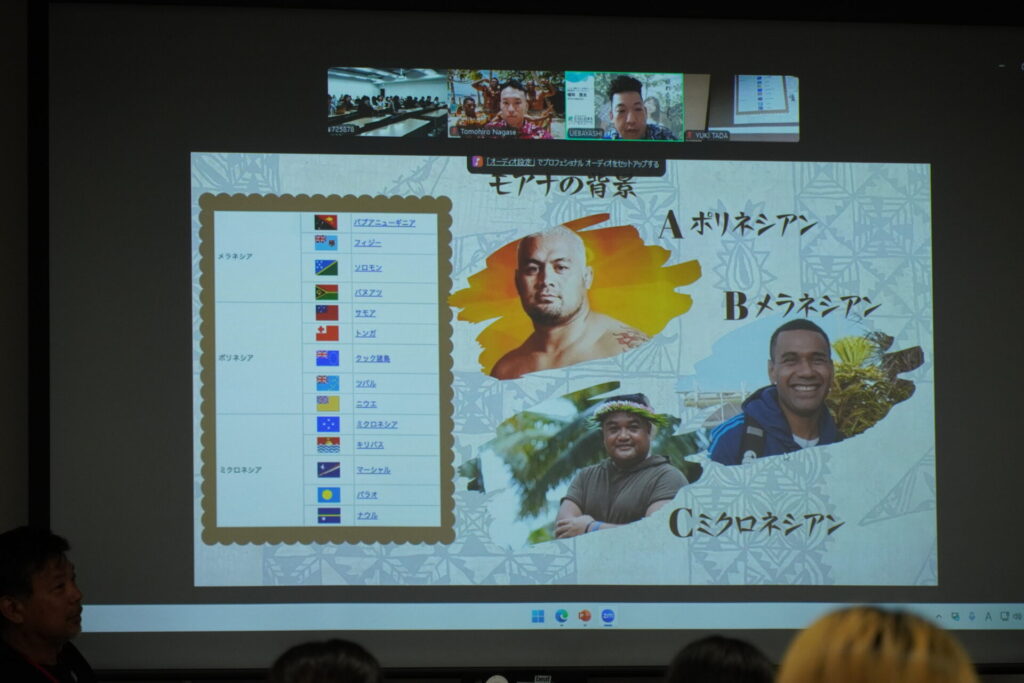

次に植林氏が3人の男性の写真を見せました。南太平洋には3種の族があり、外見も違います。

それがポリネシアン、メラネシアン、ミクロネシアンの3つ。

ポリネシアンはアジア人の肌色に近かったり、メラネシアンは髪の毛がアフロのようにきついカールがかかっていたり。

フィジーはメラネシアンとポリネシアンが混在する島です。ラグビーが強いことで有名ですが、それは遠い昔、厳しい航海を生き抜いた、強い体を持った先祖の血を受け継いでいるからとも言われています。

多田氏は「KAVA(カヴァ)」という伝統的な飲み物を紹介。

儀式や祝い事に欠かせない飲み物です。現在は観光客も飲むことが出来るものですが「私は大好きです」と多田氏。

「カヴァは歓迎してくれている証。海外の人に自分の国の文化を受け入れてもらうのは嬉しいですよね。私は現地で出されたものは全部食べるのがポリシー。皆さんもフィジーに行くことがあったら是非試してみてください」と語りました。

やりたいことを宣言しよう!

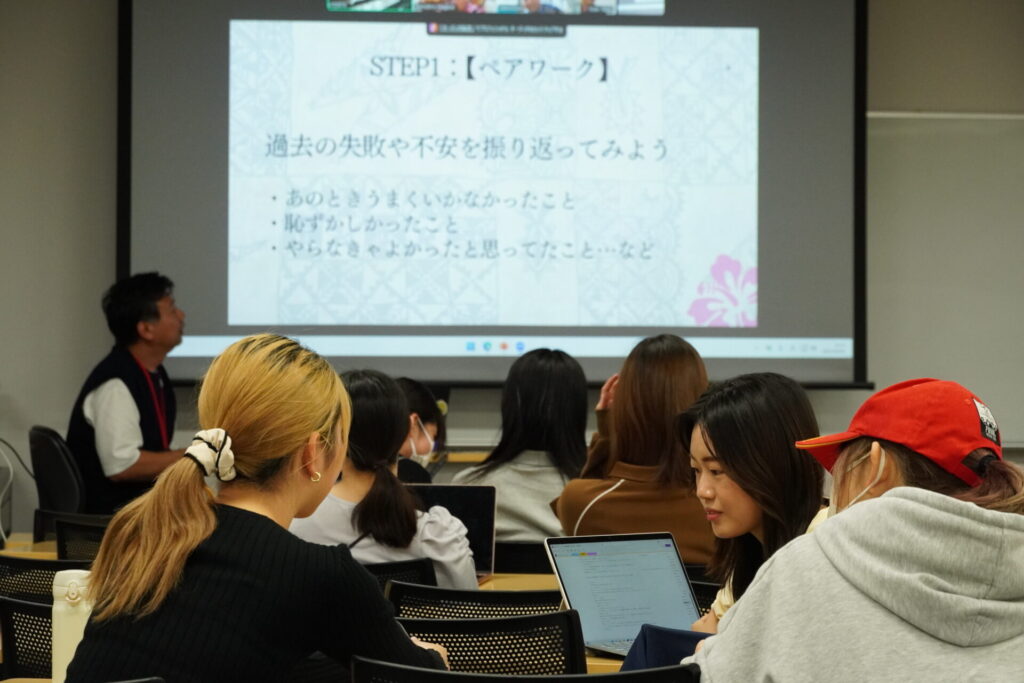

続いて長瀬氏が、映画のストーリーにベースに「主人公たちはどんな失敗や不安を抱えていたか考えてみましょう」と語り掛けました。

「皆さんも過去の失敗や不安を振り返ってみましょう。うまくいかなかったこと、恥ずかしかったことなど小さいことでもいいので教えてください」と長瀬氏が言うと、学生たちは掲示板に次々と書き込み始めます。「受験のときもっと勉強を頑張ればよかった」「留学が不安」などの意見が書き込まれました。

意見が集まったところで、長瀬氏は映画のある台詞を紹介。

それは「先のことは分からない。でもどんな自分になるかは決められる」というもの。

長瀬氏は「みなさんも、これからどんなことがやりたいか、どんな自分になりたいか、宣言してみましょう」と促します。学生たちはグループで話し合いながら宣言を書き込みました。

「フィリピンで短期留学をしたので今度は長期で行ってみたい」「去年留学をしなかったけれど今年こそ行く」など、たくさんの決意が集まりました。

衝動に従って人生が開かれる

最後に、多田氏から「偶発性と衝動性が人生を切り開く」という話がありました。

アールイーカンパニーも最初からやろうと思っていたわけではなく、たまたまだといいます。

「しかしたまたまのことを努力すると意味のあることに変わってくる」と話します。

「好きなことで生きていくことはすごく素晴らしい。しかしとても大変。好きなことをすることと、好き勝手することは違います。一人ではできません」と話し、「今やりたいことがなくとも大丈夫です。好きなことを一生懸命にやって行ってください」と話しました。

長瀬氏も「私も海外に行くことなんてないと思っていましたが、いまフィジーに住んで仕事している。次々にチャレンジしていくことで人生が開いていきます」と語られました。

学生たちは遠い島の異文化を知ると同時に、自身の人生を考える貴重な機会となりました。

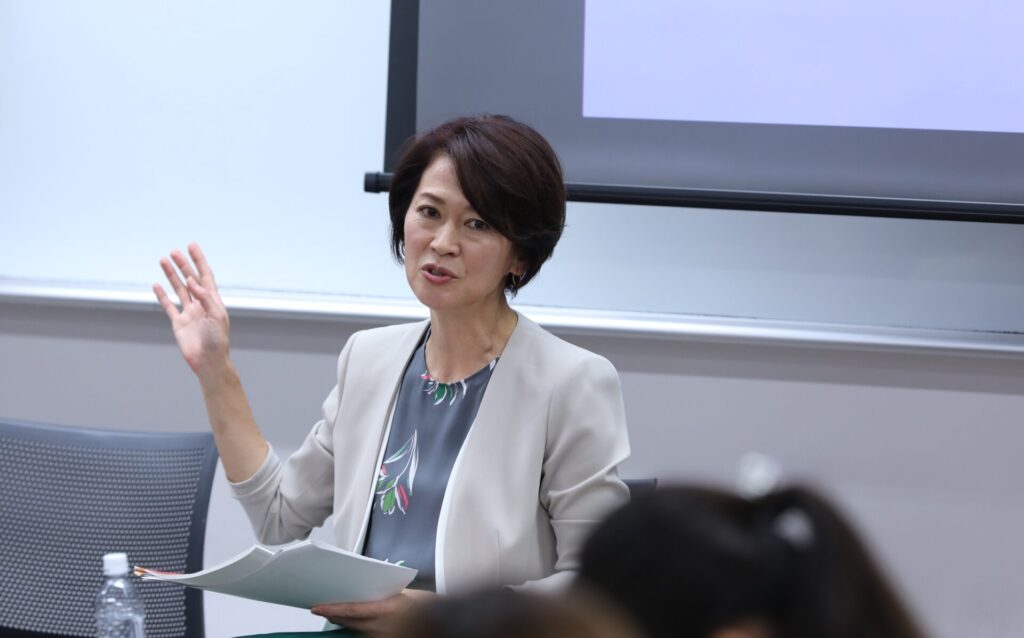

担当教員からのメッセージ

国際理解とキャリア形成の授業のゲストとして、今年度初めてお迎えしたのが、カラーズ様です。

そして、ディズニー映画の「モアナと海の伝説」と結び付けて学ぼうという、全く新しい試みでした。

当日は、多田様、長瀬様、植林様のお三方が、教室と大阪、そして実際にフィジーからオンラインで

参加して下さいました。

メラネシアンおよびポリネシアン文化の歴史や、映画に登場するシーンのことなど、

フィジーという国の魅力を沢山伝えていただきました。

近い将来、フィジーへの留学に出かけてくれる学生さんも生まれることと思います。

とても楽しいプログラムを構築いただきました多田様、長瀬様、植林様に心から感謝申し上げます。