3カ月の成果のお披露目!英文学科プロジェクト科目bにて、映像制作会社ピクス(P.I.C.S.)とのコラボ授業で制作された動画の完成披露試写会が行われました。

2026年1月6日(火)にプロジェクト科目b(担当:文学部英文学科 鹿島千穂専任講師)にて、株式会社ピクス(P.I.C.S.)(以下、P.I.C.S.)プロデュースのもと、イリエナナコ氏、浜根玲奈氏によるコラボ授業で制作された動画の完成披露試写会が行われました。完成披露試写会では、学生が制作した動画のお披露目の他、動画に込めた意図や制作のこだわりの紹介がプレゼン形式でおこなわれました。

授業と企業連携について

この授業は文学部英文学科の専門科目として開講されており、メディア広報活動として英文学科のインスタグラム公式アカウントの運営と、そこに投稿する動画の制作を行います。

動画制作のテーマは「高校生に向けた、実践女子大学英文学科のPR動画」です。制作した動画は、実際に公式アカウントに投稿され、SNS広報として配信されています。

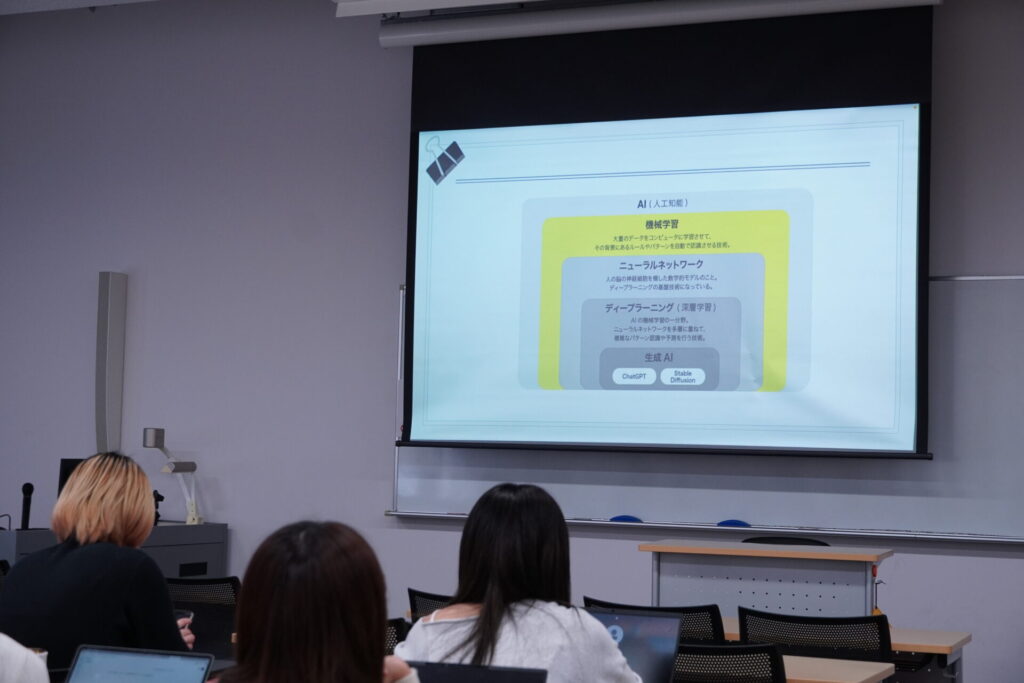

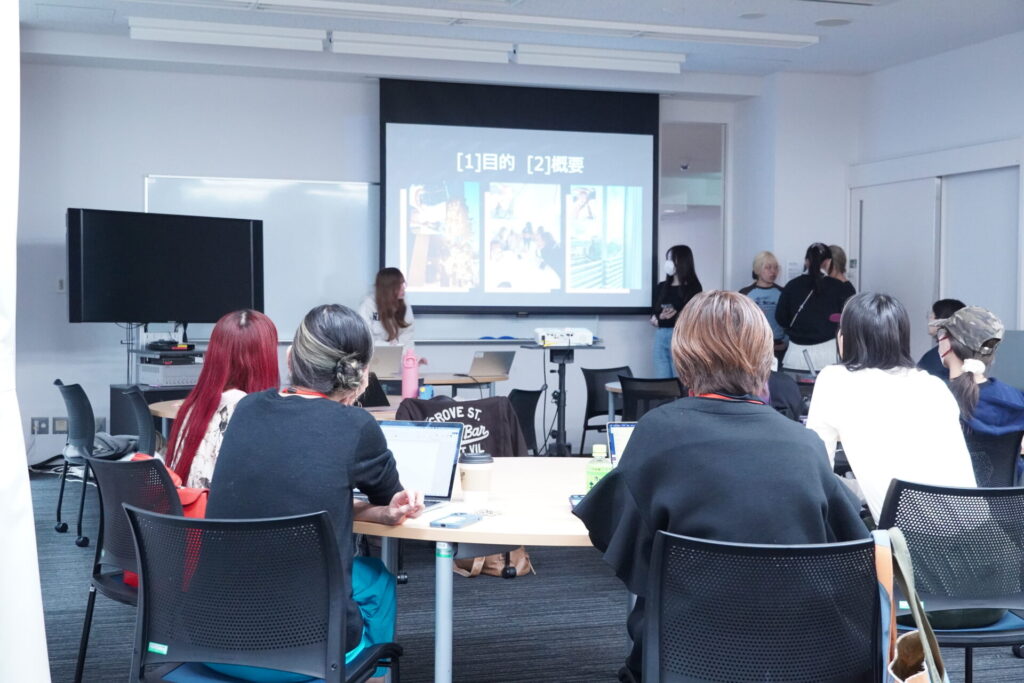

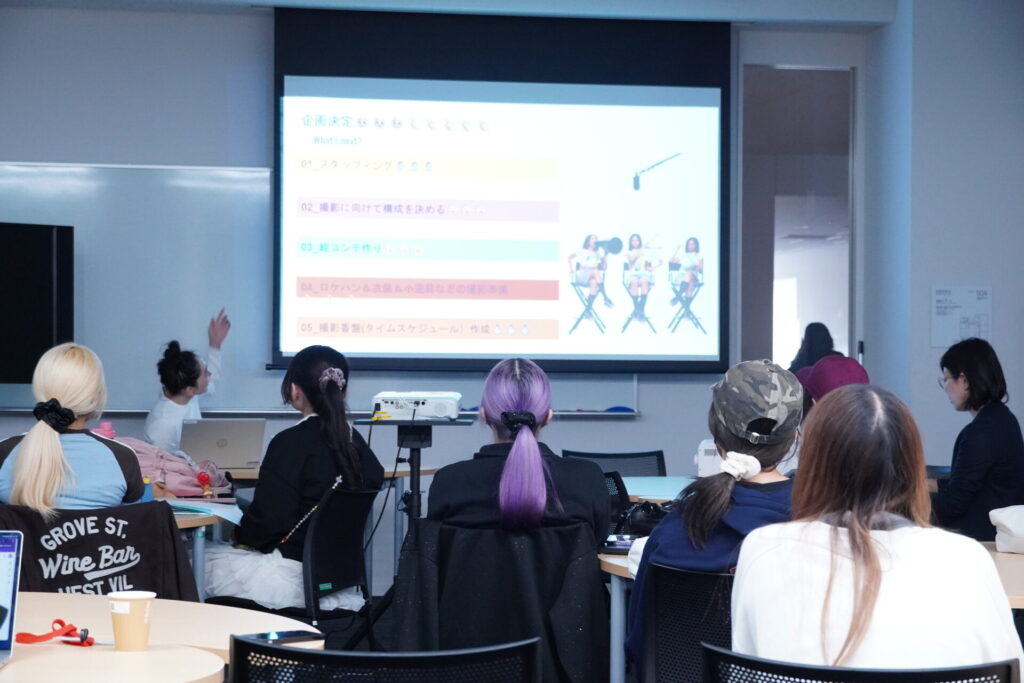

コラボの初回授業では、実際に動画制作のクリエイティブディレクターとしてご活躍のイリエナナコ氏から、制作のプロセスについて解説をしていただきました。その後、学生は3つのグループに分かれて動画企画を考案し、イリエ氏と映像作家の浜根玲奈氏を招いて企画の中間発表を実施しました。発表後には、お二人からフィードバックやアドバイスが寄せられました。同日には、浜根氏による動画制作の進め方に関するレクチャーも行われ、これを皮切りに本格的な制作がスタートしました。撮影や編集方法について、一つひとつ丁寧なフィードバックを受けながら、約3カ月にわたりともに動画制作に取り組みました。

コラボ授業最終回となるこの日にはイリエ氏と浜根氏をお招きして完成披露試写会が行われ、お二人から完成した動画への感想とフィードバックをお寄せいただきました。また、ゲストのお二人は審査員として最優秀賞の”イリハマ賞”を選定。選ばれた班には賞状が授与されました。

中間発表や制作の様子

チームぱ~ぷる

チームぱ〜ぷるは、英文学科に対する堅苦しいイメージや大学生活への不安を解消し、高校生に大学生活を身近に感じてもらうことを目指し、Vlog(ビデオブログ)風の動画を制作しました。学生の実際の一日の過ごし方に沿って動画が展開していき、学生とキャンパスのリアルな雰囲気を伝えています。授業紹介のシーンでは、先生との距離の近さや英文学科ならではの学びを取り上げることで、学科での学生生活を表現しました。大学生が実際に学内で過ごす様子を伝えることで、楽しそうな大学生活への興味を喚起することを狙っています。

学生は動画のこだわりや制作背景について、「伝えたい内容がブレないように意識して制作しました。また、撮影するシーンに応じて撮影モードを変更したり、食事の場面ではカメラをぐっと近づけて撮影したりするなど、撮影方法に工夫を凝らしました」と話しました。

イリエ氏は、「Vlog風の動画企画として完成度が高いです。全体的に安定した信頼感があり、『英文学科の公式SNSに掲載する』というオフィシャルな動画としても安心感があります」と評価しました。さらに、「授業や学食など校内の様子を風景として伝えるシーンが、動画ならではの手法だと感じ、とてもよかったです」とコメントしました。

浜根氏は、「全体的に大人っぽい雰囲気で、紹介内容も充実していました。主人公のプロフィール情報などがあると、視聴者が動画をより自分事として捉えることができ、情報にも厚みが出ると思いました」とフィードバックを寄せました。

チームYUKIPOYO

チームYUKIPOYOは、コーディネート紹介を通して等身大のJJ(JISSEN Joshidai)生を身近に感じてもらうことを目的に、Vlog風の動画制作を企画しました。学生目線のリアルな日常シチュエーションごとに、学生の私服を用いたコーディネートを設定し、友達同士の会話を再現した台本や会話シーンを多く取り入れることで、親近感のある構成を工夫しています。「寝坊した日」「デートの日」などの何気ない日常の一場面を切り取ることで、実践女子大学に通う学生の自然体な姿や、リアルな大学生活の雰囲気を伝えました。

動画制作のポイントとして、学生は「動画の撮影者も会話に加わることで、演じている学生がより自然体になり、視聴者にも参加しているような親近感を持ってもらえるようにしました」と紹介しました。また、「企画の意図から離れない動画にするため、編集のテイストも明るくかわいい雰囲気に統一しました」と、企画段階から一貫したコンセプトで制作したことを話しました。

イリエ氏は、「制作過程の中で『コーディネート紹介』と企画の軸を明確に定め切ったことがよかったと思います。班で設定した動画制作の目的も達成できていると感じました」と評価しました。さらに、「渋谷という立地を『いろいろな場所にデートに行ける』と表現している点も、この班ならではの視点で、視聴者が大学生活を具体的に想像できるフックになっていてよかったです」とコメントしました。

浜根氏は、「動画を制作していく中で、新しいアイデアや編集技術について積極的に質問し、取り入れてくれて、とても柔軟なチームだと感じました。制作途中で出てきた課題点をうまく改善し、動画全体として完成度の高い形にまとめてくれたと思います」とフィードバックを寄せました。

★実際の投稿はこちら→https://www.instagram.com/reel/DT-LECNAYEF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

チームむきぐり

チームむきぐりは、受験生に英文学科に親しみを感じてもらうことを目的に、インタビュー形式のQ&Aとキャンパス紹介を組み合わせた動画を制作しました。実践女子大学の魅力を発信するため、渋谷キャンパスのきれいな内装を映し出しながら、英文学科に通う学生の明るく元気な姿を伝えています。写真のコラージュと合成音声が印象的な動画の冒頭に続き、前半のQ&Aパートでは、通学鞄の紹介など、リアルな大学生像を知ることができる質問が用意されており、後半のキャンパス紹介では、画面左上にワイプで大学生が登場し、座談会形式で映像の紹介が進みました。全体を通してテンポ感を重視した、視聴者の関心を引く構成となっています。

学生は、「高校生が見ていて飽きない構成で実践の魅力を伝えることを意識しました。また、動画編集の際には字幕を入れることを想定した画角や、白々しくならない話し方にこだわりました」と、力を入れたポイントを説明しました。

イリエ氏は、「動画全体に楽しさがあり、テンポの良さが何よりも魅力的だったと感じました。高校生というターゲットに対して『見ているときに飽きないように』と想像力を働かせて工夫してくれた結果だと思います」とコメントしました。さらに、「編集のテンポ感やテロップの使い方などから、動画全体の世界観を感じることができました」と評価しました。

浜根氏は、「制作途中で動画の内容を追加する場面もあったと思いますが、企画の軸がしっかりしていたからこそ、全体のコンセプトがブレることなく進んだと感じました。内容追加に伴う企画の練り直しや編集作業にもスピード感があり、『企画の軸をしっかり立てておけば、後からの追加作業にも対応できる』という制作の進め方は、私自身にとっても参考になりました」と話しました。

授業の最後に

イリエ氏と浜根氏によって、イリハマ賞が選出されました。

選考の結果、受賞はチームむきぐりに決定。イリエ氏は「動画の完成度の高さはもちろん、情報バランスがいい点が決め手でした。楽しさや動画で伝えたい英文学科の良さはもちろん、高校生がどのような情報を欲しがっているのか、知りたい内容が詰まっているところがよかったです」と受賞理由を説明しました。

全体のまとめとして、イリエ氏は「チームで動画制作を行うことを通じて、自分の得意なことだったり、相手の得意なことだったり、やってみてわかった部分があるのではないでしょうか。全員が同じ能力を持っている必要はなく、それぞれができることに対してお互いリスペクトしあって制作すると、チームとして楽しく制作ができるとおもいます。動画制作だけにとどまらず、今後に活かしてもらえれば」と学生に伝えました。

学生は、今回の企業連携を通じ、動画制作の基本的なスキルはもちろん、企画をつくるプロセスの理解や、チームで協働する大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

担当教員のコメント

半期にわたるプロジェクトで、無事に3チームの動画が完成しました。学生が自らの学び舎を紹介する動画等を制作する試みは、メディアを学ぶ学科ではさほど珍しいことではありませんが、文学部英文学科の授業としてはあまり例のない取り組みではないでしょうか。

履修生たちは、ターゲット絞り込んで企画を練り、絵コンテ作成、撮影、編集作業、発表会…と、限られた時間の中で力を合わせてそれぞれのチームの動画を完成させました。その中で、単に動画制作のノウハウを学ぶだけでなく、効果的な表現方法や音楽著作権への配慮、グループでの協同作業の難しさ等、さまざまなことを学びました。 完成動画は英文学科の公式Instagramで公開され、履修生たちはまさに“英文学科の広報大使”としての役割を果たしました。これもひとえに株式会社P.I.C.S.ならびにイリエ監督、浜根監督のお力添えによるものです。この場を借りて心より感謝申し上げます