TOPICS

トピックス一覧

条件から検索

Off

On

Template is not defined.

複数選択できます。

分類

キャンパス

学科

区分

規模

連携期間

年度

タグ

ディズニーのファンをもっと増やそう!「キャリアデザイン」の授業でオリエンタルランドとの特別コラボが始まりました。

3年生対象の大学共通教育科目「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)において、6月11日に東京ディズニーリゾートの経営・運営を行う株式会社オリエンタルランド(以下、オリエンタルランド)のマーケティング開発部長である横山政司氏をお迎えして、特別コラボ授業が行われました。学生たちは、憧れのオリエンタルランドの社員となった気持ちで、実際に企業が現在進行形で考えているリアルな課題解決に挑みます。 海を埋め立てて造られた「東洋一のレジャーランド」 はじめに横山氏は「ディズニーリゾートは世界にいくつあるでしょうか」と学生たちに質問しました。「5つ」「7つ」と答えが出る中で、正解は6つ。そのうち東京ディズニーランドは3番目に誕生しました。アメリカの国外に初めて出来たディズニーリゾートです。 オリエンタルランドは1960年に設立しました。社名には「東洋一のレジャーランドを作る」という思いが込められています。創業者がアメリカに視察に行った際、現地のディズニーランドに衝撃を受け「日本の子どもたちにもぜひ体験させたい!」と夢を抱いたところから始まりました。現在東京ディズニーリゾートのある浦安市は、当時は漁師町。一帯を埋め立てるため、漁師と粘り強く交渉が行われました。漁業権を放棄してもらうとき、創業者たちは「絶対にあなたたちの海は無駄にはしない」と漁師たちに素晴らしいテーマパークにすることを誓ったそうです。 『本物』にこだわりハピネスを提供する 1964年から埋め立て工事は始まり、1970年に完了。工事が始まって、東京ディズニーランドが開業したのは1983年。「皆さんが生きてきた時間より長い年月をかけて東京ディズニーランドはできたんです」と横山氏は言います。1981年の当時の社長は「どれだけ時間と費用がかかってもいい」「作る以上はアメリカにあるディズニーランドに勝るものを」という信念があったと横山氏は語りました。 オリエンタルランドの企業使命は「夢、感動、喜び、やすらぎを提供する」。横山氏は「東京ディズニーリゾートでは、お客様にハピネスを提供することが企業使命の実現に繋がります」と言います。テーマパークのビジネスモデルは利益を投資に回すスタイル。利益をさらにアトラクションやイベントなどに投資し、「ハピネスという新たな価値を提供することでまた売上を上げる」というモデルだと説明しました。 どうしたら人口減少しても利益を出せる? ここで問題になるのが、日本の人口減少です。テーマパークはお客様に遊びに来てもらわなければいけません。「どうしたら人口が減っても利益を産み、それを投資に循環させてハピネスを提供し続けられるでしょうか」と横山氏は学生たちに問い掛けました。 学生は班でディスカッションをしてそれぞれ案を考えます。「海外からの集客を増やす」「遠方に住んでいる人へアプローチする」「AIの導入」などさまざまな答えが出ました。横山氏は「どれも間違いではないです」と言い、他にリピート回数を増やしたり、離脱者を減らしたりという観点を話しました。そして「これらを実現させるためには、ファンを増やすことが大事です」と言います。 ディズニーファンクラブ会員を増やす施策を考えよう! 横山氏は「東京ディズニーリゾートにファンクラブがあるのを知っていますか?」と質問。手を挙げたのは数人でした。オフィシャルパークファンクラブである「ファンダフル・ディズニー」は2004年から始まり、現在会員数は約10万人。メンバー限定のグッズがもらえたり、ファンイベントなどに参加出来たりとさまざまな特典がついています。ただ、若者の会員は多くありません。 そこで、今回の課題は「Z世代のファンダフル・ディズニー会員を獲得する施策を提案する」こと。「本当にこれは、私の部署で大事な課題になっています」と横山氏。学生たちは「マーケティング開発部に配属された新入社員となって」課題解決に挑みます。提案資料は、Z世代に会員が少ない原因について仮説をたて、成功すると思える根拠を示す、という実際の企業さながらのものを作成します。 横山氏が「ファンダフル・ディズニーは今年20周年。スペシャル企画をやりたいと考えているので、良い施策があったら採用されるかもしれません」と話すと、学生たちもやる気充分でさっそくグループで話し合っていました。グループワークを経て約1か月後、最終発表に臨みます。

Z世代の会員を増やすには?「キャリアデザイン」の授業でオリエンタルランドとの特別コラボが行われ学生たちはプレゼンテーションに臨みました。

3年生対象の大学共通教育科目「キャリアデザイン」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、7月2日に株式会社オリエンタルランドの横山政司氏をお迎えしたコラボセッションが行われました。マーケティング開発部長の横山氏の部下になり、学生たちは課題に挑戦。9班に分かれグループワークを行い、若者がディズニー公式ファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」の会員になる施策を約1か月かけて考えます。この日の最終プレゼンテーションで、想いのこもった提案が発表されました。 若者はどうしてファンクラブに入る? この日はファンダフル・ディズニー担当のマネージャーである東氏も来校。まさに上司に提案するプレゼンテーションの状況となり緊張感も高まりました。 最初の発表は1班から。Z世代がよく見るSNSにはファンダフル・ディズニーの情報が少なく、フィルターバブル現象により、積極的に検索しない限り情報を得られないことを指摘。そこでZ世代が魅力に感じる特典を付けることを提案しました。予約確保できる権利のほか、会員限定のイベントやパーティを開催。その様子をSNSへ投稿することで、拡散も促します。横山氏からは「フィルターバブルへの着眼点は良いですね」とコメントがありました。 次の8班は、なぜファンクラブに入るのかを調査。先行特典やライブの当選確率が上がるからという人が多く、チケット争いには手段をいとわないという実態をつかみました。そこで、ディズニー以外のアイドルやアーティストなど多くのファンを持つ「推し」のショーを、ファンダフル・ディズニー会員限定で行うことを提案しました。 キャスト体験や限定フードで訴求する 2班は体験価値を重視。会員限定でパーク内外の清掃を担当するカストーディアルキャスト体験を考えました。SNSのショート動画などで宣伝し、口コミ増加を見込みます。 横山氏はターゲットがSNSでどう広告を見つけるか質問。学生たちは「若者たちは、年1回はディズニーに行きたいと思っている。行こうと思う時期に情報を検索するため、そのときに見ると思います」と回答しました。 9班は季節ごとの限定フードに着目し、人気のあったメニューを会員限定で復刻することを提案しました。 7班は、Z世代は映え思考であることに注目して、プロのカメラマンに写真を撮ってもらえるディズニーフォトサービスを挙げました。さらに会報にランダムトレーディングカードを付けることを提案。トレーディングカードは若者に人気であり、スマホケースに挟むことが流行っていることを伝えました。 次の4班はパーク内で使う東京ディズニーリゾート・アプリに広告を展開することを提案しました。待ち時間などにアプリを開くことで目に付き認知度向上を目指します。また、会員が友人を紹介するとアトラクションの優待券をもらえる案を出しました。 横山氏が「東京ディズニーリゾート・アプリはパークで楽しむためのアプリなので、なかなか広告は難しい」と内情を伝えるなど、本物さながらのフィードバックもありました。 グッズのサブスクや限定イベントで惹き付ける! 3班は若者に人気のカチューシャにクローズアップ。会員限定のサブスクリプション制を導入し、入園したときに借りられるシステムを提案しました。「問題になっているグッズの転売対策にもなる」と強調。さらにファンダフル・ディズニー専用アプリを立ち上げ、ファン同士の交流の場を作る案を出しました。 横山氏からも「サブスクは面白いですね」と感嘆の声が聞かれました。 5班は若い女性に人気のアフタヌーンティーを会員限定で行うことをプレゼンしました。SNSで「#アフタヌーンティー」というタグの投稿が多いことを説明し、ディズニーキャラクターをイメージしたメニューを出すことを提案。SNSに投稿してもらうことで拡散に期待するとしました。 最後は6班です。若者がパークに行く目的をアンケート調査。アトラクションに乗ることが目的の人が多いことを説明し、アトラクションの優待券の販売を提案しました。 優秀賞には表彰も 全班の発表が終わると、横山氏と東氏が話し合い、2チームの受賞を決定されました。 準優勝は2班でした。「知名度を上げる施策が良かった」と横山氏からコメントがありました。そして優秀賞は7班。学生からは「最初は全く違う案を考えていてうまくいかず不安でしたが、何が欲しいか考えてトレーディングカードで全員一致して頑張れた。結果につながってよかったです」と感想がありました。横山氏からも「トレーディングカードは、なかなか自分たちからは出ない切り口。このまま採用とはいかないが、確かに可能性はあると思いました」と評価を頂きました。 2チームには商品としてディズニーのグッズをいただき、学生たちからは笑顔がこぼれていました。 企画を考えるにはストーリーが大切 授業の最後には、東氏、横山氏から総評も頂きました。 東氏からは「いくつか私たちが検討している案もあり、認知率などの数字なども私たちの認識と合っていました」と評価が。その上で、広告費に見合うか、より効果的にどうやってロイヤリティにつなげるかという「労力対効果」の視点は少し足りなかったと指摘。また、体験サービスが多く提案されたことに触れ、「遠方にも住む会員に体験を届けるというのは難しいんです。グッズは全員に届けられる」と難しさを伝えました。「さらに施策を考えるのは楽しいですが、それをやる必然性やストーリーが、仕事の上で重要です」と企画を考える根底の考えを伝えました。横山氏も「ストーリーをつなげること、顧客の立場に徹底的に立つことが、なるほどという説得力につながります」と話しました。 全班に共通していた調査結果として、若者のファンダフル・ディズニーの知名度が低いこと、入会しようと思うまでの魅力が少ないことが挙げられていました。「ここまで認知度が低い、魅力がないと言われ続けることもなかなかない」と笑いを交えながら横山氏は言います。「まだまだ課題があるんだなと分かりました」と話し、「みなさんお疲れさまでした」と学生の頑張りをねぎらいました。 担当教員からのメッセージ 今年も、学生にとって極めて関心の高いオリエンタルランド社との連携授業が行われました。本年度は、昨年以上にリアルなテーマを出題いただき、学生にとってのハードルは相当上がったものの、深く企業や、仕事のことを考察する時間となりました。 横山様には、中間段階でのフィードバックを含め、プレゼンテーション当日まで、ご丁寧に、しかも社会人レベルでのアドバイスをいただき、学生にとっては、仕事の厳しさも学ばせていただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。就職活動を目前に控えた学生にとって、働くこととは、仕事とは、そして企業とは、一人一人が自らと向き合い、どこまで深く考えられるかが重要であることに気づいて貰えればと考えています。横山様、東様には、改めて感謝申し上げます。

自分の大事なことを軸に!「国際理解とキャリア形成」の授業で資生堂国際マーケティング部の岡野静佳氏の講演が行われました。

6月4日(火)に大学共通教育科目「国際理解とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、株式会社資生堂の岡野静佳氏をお招きしての講演が行われました。今年の5月に育休から復帰したばかりの岡野氏は、キャリアの築き方や生活との両立など、女性としてのロールモデルを示してくださいました。 変わらないために時代に合わせて変わっていく 岡野氏も、京都の女子大学出身。「女子大学を卒業した女性として、そして今後出産を考えている人には働くママの参考としてもらいたいと思います」と講演を始められました。岡野氏は2007年に資生堂に入社。そのときの人事担当が深澤教授だったと言います。面接後、エレベーターが閉まるまで深々と頭を下げていたのを今でも覚えていると語り、「学生に対しても、真摯に向き合ってくれる会社なんだと実感しました」と話しました。 資生堂は1872年創業の150年以上の歴史を持つ日本を代表する企業です。現在の売上比率の73%は海外で達成している、立派なグローバル企業でもあります。けれどもそんな大企業でもコロナ禍の打撃は大きかったと言います。「コロナ禍でお客さんの購買の意識も、市場も変わりました。変わっていく環境にどう対応していくかが大事」と『ビジネストランスフォーメーション』という言葉を伝えました。「ただ、変わりたくないところ、資生堂らしさはなにかということも考えていかなくてはいけません。大事な部分が変わらないために変わり続ける」と、企業の理念を伝えました。 化粧品ってどうやって作られる? 岡野氏はデパートの営業部からスタートしました。しかし、いつかは海外で働きたいと思い続け、募集があった際に手を挙げ国際マーケティング部(SHISEIDO GLOBAL BRAND UNIT)に配属。以来ずっと商品開発に携わっています。そのなかの一つ、2018年に大学生をターゲットにしたブランドを立ち上げた際の経験について詳しく語ってくださいました。 若年層のメイクポーチに資生堂のアイテムを入れてもらいたい、という思いから大学生たちへアンケート調査をすることからスタート。そして資生堂らしさをどう表現するかを考えます。手をかけて心を込めて作られる、という共通点から日本伝統の和菓子をコンセプトとすることで、繊細な『手つむぎ』を表現し商品として届けようと考えました。コンセプトが決まれば色作り。研究所で他のブランドのアイテムも参考にしつつ、若い世代に受け入れられそう、かつその時期に流行りそうな色を考えます。さまざまなものを混ぜ合わせて考え、ときには絵の具にジャムを混ぜたことも。色を研究所に伝え製品ができると、話題化の仕掛けとして有名和菓子店とコラボレーションしてポップアップストアを展開。その甲斐あってSNSで話題となり、2018年限定のブランド予定でしたが翌年以降も展開する大成功をおさめました。 働く女性として、ママとして 順風満帆に見える岡野氏の活躍ですが、表で示された人生はアップダウンの連続でした。入社直後は営業の仕事がつらく落ち込みますが、徐々に仕事が楽しくなり上がっていきます。念願の国際マーケティング部に異動するも、やりたかった仕事とは違い理想と現実のギャップに悩みます。仕事が認められるようになると自信が付き、「今は思い通りの商品が作れるようになってきた」と、「今は仕事がとても楽しいです」と語りました。 また、岡野氏のなかで大きな出来事として「母という新しいキャリアを始めた」こと」だと言います。「育児は未知の世界で、仕事をしているほうが楽だと思ったくらい」と両立の大変さを話しましたが「家庭だけではない、仕事での顔があることは自分にとって、とても良かったと思います」と語りました。 いまもベースになっている留学中のあるできごと ここで岡野氏は「自分の原点」という留学中のひとつの出来事を語りました。空港で、全盲・難聴の男性に助けを求められ、なんとかコミュニケーションを取り手助けしたエピソードです。彼が飛行機に乗る間際、満面の笑みで手を振ってくれたのを見たとき、岡野氏は「今までにないものを感じました」と話します。自分が人を助けられたという満足感や、喜ばせられたという嬉しさ。それらがとても印象的だったと言い、就活のときはこのエピソードをエントリーシートに書いたり面接で話したりしたと語りました。 「ガクチカというと、学生時代に力をいれたことだけと思われがちですが、こういった日常の一コマでもいい。自分の言葉で、何が自分のなかで価値になったのかを伝えられること」が大事と力強く話します。ドキドキしたりワクワクしたり、自分しか経験してないことを探すことが、就職活動でのヒントになると話しました。心を重んじ、「自分が何をしたいのかを大事にしてくれる企業を選んでほしいと思います」と講演を終えられました。 企業に合わせず自分の軸を大事に 講演後に学生は班ごとで話し合いが行われました。その後意見や感想をリアルタイムで掲示板に投稿し、読み上げる形で質疑応答がありました。就活について、女性として働くことについての質問が続々寄せられます。 「就活のときにやりたいことはありましたか」という質問には「なかったです。やりたいことではなく、自分が大事にしていたいことを忘れなくていい企業を選ぶことが大事」と回答しました。「内定を取る秘訣は?」というものには。「私はエントリーシートを企業に合わせて書き換えたりはしていなかったです。企業に合わせず、自分の大事なことを軸に勝負し伝えることで、共感してくれる企業と縁があると思います」と話しました。岡野氏が働く女性の先輩としての姿を示してくださったことで、学生たちは自身のやりたいことや軸を考えるきっかけになる講演でした。 担当教員からのメッセージ 初めてお会いしたのは今から15年前、私が企業の採用を担当していた時でした。きらきらと輝く姿は今でも強く印象に残っており、社員として成長を心から期待していた人材です。今や、グローバル部門におけるブランドマーケティングの中核的存在として活躍されるとともに、出産の期間を経て、久しぶりに私の授業に帰ってきて下さいました。仕事にも、育児にも、100%以上のスタンスで取り組む姿が、学生の心に強く響いたようです。岡野さんの益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。

社会に出るための知識を付けよう!「実践キャリアプランニング」の授業で「日本労働組合総連合会」の副事務局長による講演が行われました。

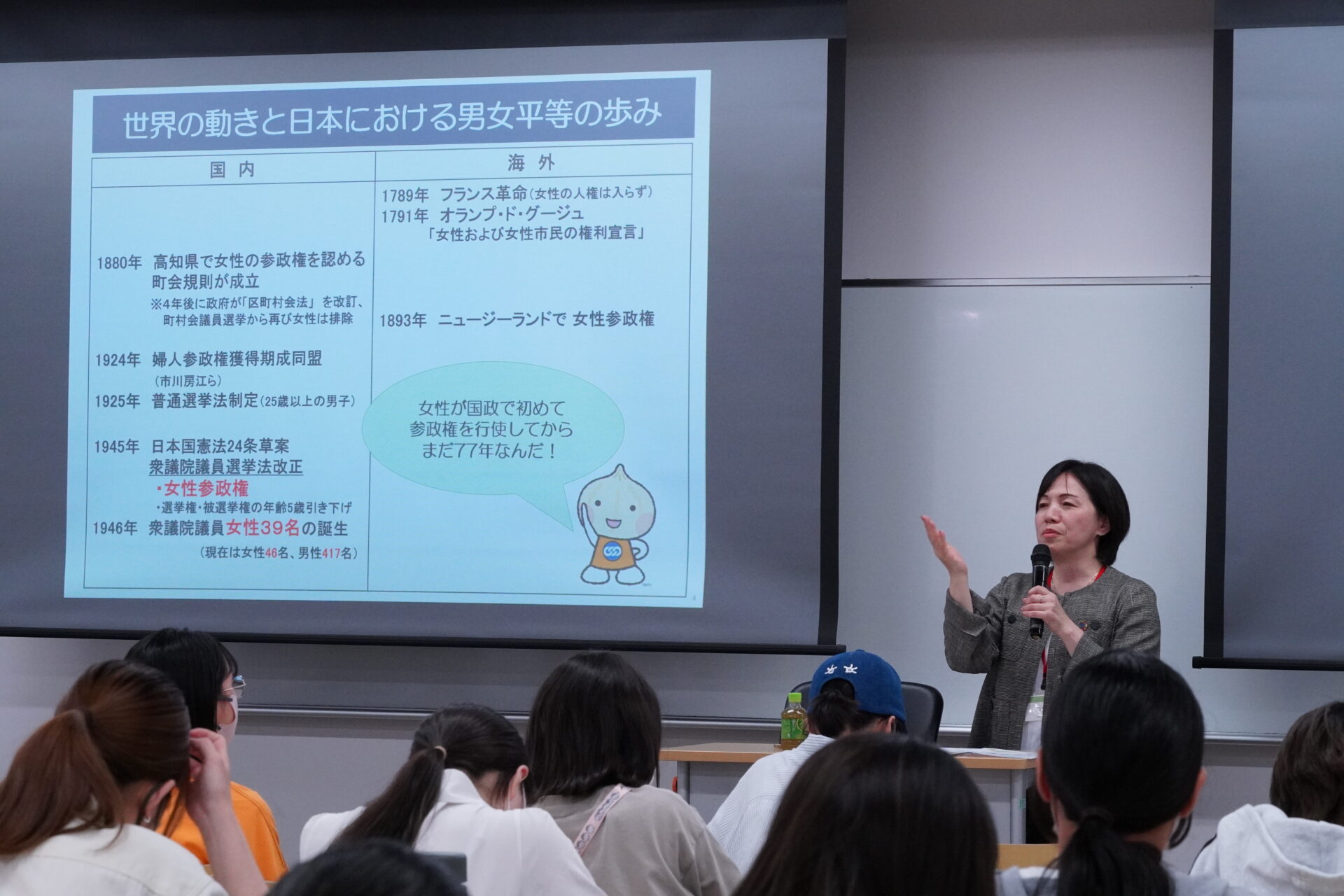

5月24日に大学共通教育科目「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、日本労働組合総連合会(連合)の副事務局長である井上久美枝氏による講演が行われました。数回にわたって連合の皆さまがご協力くださり、働くことと女性の立場についてお話いただきました。その連続企画の最終回である今回は、現代のジェンダー平等について学ぶ機会となりました。 一人ひとり自立することが大切な時代 井上氏は独立行政法人の日本スポーツ振興センター出身。国立競技場や国立代々木競技場の運営などを行う法人です。連合に関わるようになってからは、男女雇用平等について本格的に携わり、男女雇用機会均等法などの改正にも関わりました。参考人として国会で意見陳述した経験も。 井上氏は「職場のなかだけでなく、社会にジェンダー平等を広めていきたい」と話します。「これからは一人ひとりが自立して生きていく時代です。待っていても白馬の王子様はやってきません」と、女性が生きていくには一人ひとりの自立と、社会の理解が広まることが必要と語りました。 男女平等の現状は? まず井上氏は戦前の女性の立場から話し始めました。戦前の民法は「妻の無能力」と呼ばれる規定があったのです。夫の許可がなければ働くこともできませんでした。この不平等に女性たちが立ち上がり、1945年に女性も参政権を獲得。1946年には39名の女性議員が誕生しました。 しかし、その後の男女平等についての動きは遅々としており、現在の女性議員の数は46名。ほぼ増えていません。井上氏は自身の経験として「技術家庭の男女共修」についても語りました。1990年まで中学生の授業は、男子は金属や電気技術を学ぶ技術科と、女子は料理や裁縫を学ぶ家庭科に分かれていました。「もし、技術科の授業を受けていたら、私の職業人生は変わっていたかもしれません」と、最近まで性別役割が学業にも影響を与えていたことを伝えました。 とはいえ、世界全体を見れば少しずつジェンダー平等への流れは強まっています。日本も国を挙げて取り組んでおり、2023年には上場企業は女性役員30%を目指すと方針を発表。この発表を受け、大手OA機器関連会社の株主総会で「役員候補に女性がいない」ことを理由に、社長再任に半数近く反対票が集まるなど、産業界にも少しずつ影響が及んでいます。 無意識の偏見に囚われないために 井上氏は、学生たちに知っておいてもらいたい言葉として「アンコンシャス・バイアス」を紹介しました。アンコンシャス・バイアスとは無意識の偏見。男性は車の運転が上手い、女性は地図が読めないなど、いつの間にか感じてしまっている偏見のことです。「こういう思い込みを言われたことはないか聞くと、多くの女性に経験があります」と井上氏。 合わせて「ステレオタイプ・スレット」についても説明しました。「女子は数学が苦手だ」と言われたグループの女子の、数学テストの正答率が著しく下がったという研究を伝え、「自分に対して思い込みを入れないで進路選択してください」と語り掛けました。 女性が活躍する社会を目指して 続いて、雇用形態についてのグラフも提示。正社員と非正規の割合をみると、一目瞭然で女性の方が非正規で働く割合が大きいのが分かります。「働く女性は増えましたが、正社員ではないんです」と現代の問題点を話しました。さらに男女の賃金格差は国際的にみても、どの国も男性より女性は下回っています。特に日本では、年金は給料がベースになっています。高齢の単身女性の貧困問題は深刻で、「きちんと国に取り組んでいただきたい問題です」と井上氏は話しました。 女性活躍のための壁は、「採用」「育成」「継続」「昇進」の4つあり、まだまだ男性ばかりの職場や、女性の採用率が低い職場も多くあることが問題です。さらに育児と仕事の難しさはかなり深刻で、管理職などの役職を目指す女性も少ないのが現状。連合でも、地方連合会など100近い組織のうちトップが女性なのはわずか3つ。井上氏は「これが現実。連合からも変えていきたい」と話しました。 けれど、「お茶汲みは女性の仕事でしたが今は違います。そうやって職場の規範や、社会の常識が変わってきています。それは時代の力。時代ってすごい」と井上氏。「諦めず出来ることからしていかなければ」と語りました。 知るは力!知識を持って社会へ出よう 講演が終わると、学生は班ごとで話し合い意見や感想をリアルタイムで掲示板に投稿。深澤教授が読み上げる形で質疑応答が行われました。「女性は家事育児があるから非正規なのは仕方ないのかもしれないが…」という意見には「非正規でも仕方ないと思ってはいけません。家事育児は夫婦二人のこと。お互いが協力し合い、キャリアを築くことが大切」と思い込みを正しました。 「強制的に女性の役員を何割以上にするなどと決められないのでしょうか」という質問には「できます。実際にそうしている国もある。ただ日本では、実力に合わせてなるもので片方の性を優遇することは不公平ではという考えが根強い」と回答されました。「女性も働く場が増えてきたと思っていたが、実際には非正規で働いていることが多いと知り残念な思い」という感想には、「そうですね。でも、知るは力です」と話しました。知らずに社会に出るのと知ってから臨むのではまったく違います。これから社会に出る学生たちに対しエールを送りました。

ワークルールを知って働く!「実践キャリアプランニング」の授業で連合のフェアワーク推進局長による講演が行われました。

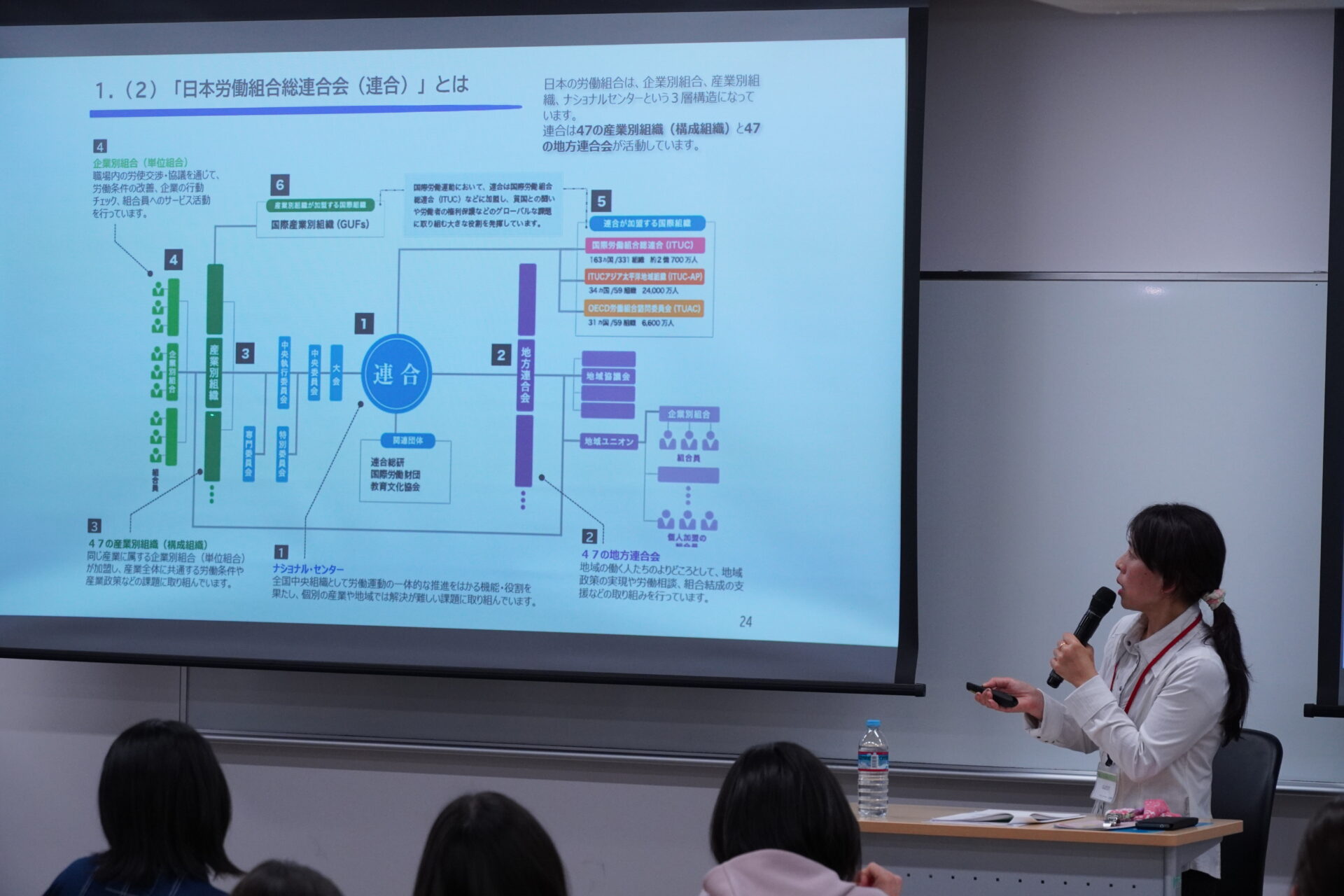

5月10日に「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、日本労働組合総連合会(以下、連合)のフェアワーク推進局長である小林妙氏による講演が行われました。「働くことを考える」をテーマに、働く上で守るべきワークルールを教えていただきます。アルバイト中や就職活動中の学生にとって、安心安全に働くための基礎知識を知る機会となりました。 連合は働く人を守る組織 小林氏は教師を目指し教育学部を専攻するも、企業への就職に興味が湧き、証券会社へ入社。その後転職した先が倒産の憂き目に遭うも、縁あって産業別労働組合(JAM)の仕事に関わるようになり、連合へ出向されました。 フェアワーク推進局では、非正規雇用などで働く人たちの声を集め、実態を把握し、課題解決につなげていく活動をしています。その対象は非正規雇用者、パートやアルバイト、フリーランスや外国人労働者などさまざま。またLGBTQといった性的少数者などの方々も対象です。性別・年齢・国籍・障がいの有無などに関わらず、一人ひとりが尊重され、公平で働きやすい職場環境を実現するために活動されています。 労働組合は、憲法28条で認められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの労働者の権利を実行し、労働者を守るためにあります。また、労働基準法という法律も含め労働者が働く安全、安心は守られているのです。これらが守られていない場合や改善して欲しい場合は、労働組合は企業側と対話し、要望をすることができます。労働組合は企業と対等の立場であり、企業側は対話を断ることはできません。労働組合と対話をすることも法律で決められているためです。 労働組合って必要? 連合は、各企業・業界の労働組合が加盟するナショナルセンター(中央組織)です。労働組合とは働く人たちが自主的に組織するもの。職場の環境は安全か、法律違反はないか、ハラスメントはないかなど相談を受け、意見を取りまとめる窓口です。労組は二人以上で作ることができ、現在連合には690万人以上が加入。非正規雇用者やパートなど正社員以外も加入でき、現在加入者の約2割が正社員以外の方です 「憲法や労働基準法があるなら、労働組合って必要?と思われる人もいるかもしれません」と小林氏。「私も勤めている時は、労働組合のことをよくわかっておらず、時間外に色んなことを聞かれて正直邪魔だなと思っていました」と告白。しかし、「今は必要だと思っています」と言います。 例えば週休2日が常識になっていることも労働組合の活動の結果。労働基準法には「少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日」としか決められておらず、週6日働くことは違法ではありません。これでは労働者が大変だと労働組合が活動を行い、週2日の休みを勝ち取ったのです。小林氏は「労働基準法以上の環境や働きやすさをきちんと獲得するために、労働組合や連合は必要です」と話します。「皆さんもこれから就職の際、労働組合がある企業に勤めてほしいと思います」と、就職先を決める基準のひとつにして欲しいと話しました。 ワークルールを知ろう! ここで小林氏は「ワークルール」についての問題を出しました。ワークルールとは、簡単に言えば企業側が労働者に対して、してはいけないことです。「知ってるつもりで実は知らないルールです」と小林氏は問題を出していきました。 例えば「学生アルバイトでも法律で守ってもらえるか?」という問題。答えは「もちろん守られます。年齢によっては深夜に働くことは法律違反ですが、知らずに働かされることもある」と小林氏は注意を促しました。また意外な問題では「採用面接で尊敬する人は?と聞くのは良い?」というもの。「働く能力とは関係ない思想に関わることは、個人の自由であるべき」と小林氏。好きな言葉や宗教なども聞くことはよくないと言います。「ただ、まだあまり浸透しておらずエントリーシートなどに項目があるといった現状です。そういった会社があったら、疑問を持つことも大事」と小林氏は話しました。その他にも「インターンシップは無給が当たり前ではない」「時給は1分単位で支払われるべき」などのワークルールが紹介され、学生たちも興味深く聞いていました。 働くこと上で必要な知識を身に付ける 講演後、学生たちは質問をリアルタイムで掲示板に投稿し、深澤教授が読み上げる形で質疑応答が行われました。「最低賃金を上げるように国に言ってください」という投稿に小林氏が「了解しました。連合など労働組合も最低賃金を決める会議に参画しているので、その担当に伝えます」と答えると、笑い声が起きました。「国としても最低賃金を上げようという動きがありますので頑張っていきたいですね」と話されました。 「アルバイトでも有給休暇があると知らなかった」という感想には「一定期間・一定時間を働いているなど条件はありますが取れますので、社員の方にアルバイトも有休が取れると法律で決まっていると話してみましょう」と助言されました。その他にもアルバイトやお金のことなど、働くことへの身近な質問が多数投稿されました。学生たちは働く上で知っておくべき知識を得た大切な講演となりました。

「実践キャリアプランニング」の授業で連合の前事務局長の相原康伸氏が「公益」についての講演を行いました。

大学共通教育科目である「実践キャリアプランニング」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、4月26日に現公益社団法人教育文化協会(ILEC)理事長の相原康伸氏が講演を行いました。 「公益」とは何か? 相原氏の話は「公益とはなにか」というところから始まりました。公益とは自分のみならず、他者や社会全体の利益を考え、行動することです。「今日一番のメッセージは、公益に対してどう行動を変容していくか」。私たちが直面する様々な社会課題に対し、日々の行動をわずかにでも変えることが重要だと最初に語られました。 連合の役割とは 約700万人の加盟組合員を擁する連合は、日本の労働組合の中央組織として、職場の声をまとめ、企業との対話を通じて、労働条件の改善や待遇向上に貢献しています。 相原氏は、「働くということは、いつもピカピカな状態じゃないんです」と力強く語ります。仕事で精神的に追い詰められたり、人間関係で悩んだり、労働条件に不満を感じたり。こうした困りごとこそ、連合が解決に向けて共に歩む重要な役割を担っているのです。年間1万5千件から2万件寄せられる相談内容は、コロナ禍以降、特に女性、フリーランス、非正規雇用労働者からの声が目立つようになりました。相原氏は、「弱い立場の人たちにさらに負担がかかっている」とお話しされました。 国際社会の抱える問題をどのように変容させるか 社会に出る今の学生に求められるのは、単なる知識やスキルだけではありません。創造性、固定観念にとらわれない斬新な視点、そして多様な価値観を持つ人々と協働する能力こそが、これからの時代を生き抜く鍵となります。 「異なる文化を持つ人々への普遍的な敬愛の精神が持てるかどうか。」国際社会が貧困と分断という深刻な課題に直面している今、日本も例外ではありません。世界の中でもいち早く労働力人口が減少していく中で、多様性やジェンダーの問題も浮き彫りになっています。それらをどのように変容させるべきか、相原氏は課題を改めて確認していきました。 行動変容するために 相原氏は「主要国の中でも、日本は若者世代の投票率が著しく低い。」と語られました。 政治は高齢者向けのものという「シルバー民主主義」と呼ばれ、投票率の高い高齢者に向けたものになります。しかし、相原氏は若者たちへの期待も忘れません。「皆さんこそが、未来を創造する力を持っているのです。政治に参加し、声を上げることによって、より良い社会を実現することができるのです。」 未来は不確実ですが、未来を形作るのは私たち自身の行動です。「私たち一人一人が、どのような行動を選択するかによって、社会全体の利益に貢献できるのです。」 相原氏は、若者たちが主体的に社会と関わり、未来を担っていくことを強く訴えます。 深澤教授の話 相原様には、毎年本学にお越しいただいていますが。本年からは4回シリーズの講座を企画いただき、本日から連合の方にご講演をいただきます。トップバッターの相原様からは、労働組合の役割のみならず、高い視座広い視点から世の中を見つめることの大切さを教えていただいています。激動の21世紀を生きる大学生の今後のキャリア形成に重要になると考えます。今年も、大変に貴重なお話しをいただきありがとうございました。心から感謝申し上げます。

ハピネスの循環で世界一のホスピタリティを!「女性とキャリア形成」の授業で株式会社オリエンタルランドの元執行役員をお迎えし講演が行われました。

6月6日に大学共通教育科目「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)で株式会社オリエンタルランド(以下、オリエンタルランド)の元執行役員の永嶋悦子氏が講演を行いました。夢の世界を運営するスタッフのホスピタリティの高さはどう養われているのか、その秘訣は「ハピネスの循環」にあると語ってくださいました。 開園当初はキャストとして活躍 この日はまさに東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」のオープン当日。記念すべき日に講演いただくことになりました。永嶋氏は1982年にオリエンタルランドに入社。最初はアトラクションのキャスト(スタッフ)としてコスチュームを着て活躍し、その後役員になりました。 開園当初の日本はまだコンビニエンスストアが出てきたばかりの時代。ディズニーランドも遊園地という認識が強く、飲食物を持ち込むゲスト(来園者)も多かったと言います。「今では考えられないですが、アトラクションにバナナを持ち込んで食べてる方もいたくらい、当時の日本人もマナーは悪かったんですよ」と話し、笑顔どころか、眉間にしわを寄せてゲストに飲食物の注意をしては謝っていたと、笑いを交えて話されました。 ハピネスを届けるためにはコミュニケーションが大事 開園当初からどのようにディズニーランドが成長していったかを語られる中で、キャストのホスピタリティが上がっていったことが大きいと永嶋氏は話します。世界に6つあるディズニーリゾートのなかで一番のホスピタリティ高さと言われるようになり、本場アメリカからも視察にくるように。「ホスピタリティとは人間力のことだと私は思います」と永嶋氏は語りました。 「キャストが目指すべきゴール、それはゲストにハピネスをお届けすることです」と永嶋氏。「驚かれるかもしれませんが、キャストには接客マニュアルがないんです」と話します。キャストが心掛けていることはあいさつだと言い、「ゲストと会話をするために、まずあいさつするんです」と話します。いかにゲストとコミュニケーションを取るか、どうやってゲストを喜ばせるかをそれぞれのキャストが考えて行動します。今では有名になった水たまりや落ち葉でディズニーキャラクターを描く「カストーディアルアート」もキャスト発案です。 永嶋氏は印象的な出来事として東日本大震災のことを話されました。約1か月パークが閉園している間に、どのようにゲストとコミュニケーションを取るか、どうサプライズを提供するか定期的に集まってディスカッションを繰り返したと語りました。 インクルージョンを広めていくために 永嶋氏は「接客のためのマニュアルはないですが行動基準がある」と話します。安全・礼儀正しさ・ショー・効率、の4つの基準がこれまでありましたが、「そのなかに最近インクルージョン(多様性)が入りました」と紹介しました。 しかし、オリエンタルランドも昔は男社会で、ジェンダー問題への理解も十分ではなかったという永嶋氏が役員時代、キャストのリーダー育成プログラムに手を挙げたキャストに性別違和をカミングアウトされた人がいたのですが、広報の男性役員からその人をリーダーから落とすよう指示があったと語りました。永嶋氏はこの決定に反対し猛抗議しましたが、結局その人は落選。翌年再度プログラムを受け、ようやく合格されました。「ディズニーは進歩的だとイメージされていましたが、内部の状況は大きく遅れていた」と、永嶋氏は当時の苦い経験を話されました。 キャスト同士でお互いを高め合う キャストのホスピタリティの高さの秘訣は「キャストのコミュニケーション活動」にあると永嶋氏は言います。開園前に各アトラクション対抗のカヌーレースを行ったり、年に一度のサンクスデーで役員たちがキャストをもてなしたり。永嶋氏が「一番効果がある報奨活動」と言うのは、キャスト同士で褒めてたたえ合うスピリットオブ東京ディズニーリゾートの取組です。お互いにサンクスカードを送り、カードの一番多いキャストは大々的に表彰されます。 なぜそこまでキャストをねぎらうのかと言えば、「キャストに、実際に感情を持ってハピネスを体感してもらい、同じようにゲストにハピネスをお届けしてほしいからです」と永嶋氏は話しました。ハピネスをもらったキャストはパフォーマンスが向上し、その分ゲストにさらにハピネスを提供できる、という「ハピネスの循環」が行われるのです。「ぜひパークに遊びにきてください」と永嶋氏は講演を締めくくりました。 管理職の試験を受けたときの気持ちは? 講演後には質疑応答が行われました。はじめに「男社会のなかで、なぜ管理職の試験を受けたのですか」という質問がありました。永嶋氏は「差別というよりは、女性は弱いものだから守ってあげようという考えが当時はありました」と話しました。初めて管理職の試験を受けたとき、永嶋氏は落ちてしまったのですが、自分よりもあまり仕事ができない男性が合格したのを見て「自分より仕事ができない人が上司になることが許せなかった」と笑いを交えて答えました。また、「今までできなかった仕事にチャレンジできることは面白いことです」と管理職にチャレンジした気持ちも語りました。 「永嶋さんが思うインクルージョンを向上させるコツや考えを教えてください」という質問には、「いろんな身分、年齢の方が働けるということ。これから定年という考えもなくなってくると思います。そういうこともひとつのインクルージョン」と回答されました。「オリエンタルランドで働いたことで得た財産は?」という質問には「人。さまざまなつながりになったり、長い付き合いになったり、助けられています」と答えられました。 ディズニーリゾートに通底するホスピタリティの高さの秘訣に触れ、学生たちにも刺激になった講演でした。 担当教員からのメッセージ 永嶋様と初めてお会いしてから、もう20年以上になります。いつもアグレッシブな永嶋様から色々なことを学ばせていただいています。とりわけ確固たる信念をお持ちになり、メンバー一人ひとりのことに気を配りながら、先頭に立って組織を牽引されるリーダーシップについては、私の目標でもありました。今回も、テーマパークのオープン当時のこと、管理職としてのご苦労など、学生にとっては、極めて貴重な時間になったと思います。この場を借りて、改めて感謝申し上げます。

絵のように見せる様式美!「民俗芸能特講a」の授業で歌舞伎俳優が実演を交え講演会が行われました。

6月24日(月)に美学美術史学科専門科目「民俗芸能特講a」(担当:文学部美学美術史学科 串田 紀代美准教授)の授業で、歌舞伎俳優の中村梅乃(うめの)氏と中村梅寿(うめとし)氏による歌舞伎の講演会が行われました。教室の前側には畳が敷かれ、歌舞伎の様式美である「絵面(えめん)」について、実演も交えて丁寧に教えていただきました。普段なかなか触れる機会の少ない伝統芸能について学ぶまたとない機会でした。 歌舞伎は女性から始まった! お二人は中村梅玉門下の兄弟弟子です。梅乃氏は主に女性役を演じる「女方」、梅寿氏は男性役を演じる「立役」として活躍されています。梅乃氏が「歌舞伎俳優というと、家系で代々受け継がれているように思うかもしれませんが、そうではない人たちもいます」と語り、お二人とも梨園(歌舞伎界)の外部から「自分の意志で、職業として歌舞伎俳優を選んでこの世界に入りました」と自己紹介されました。 まずは歌舞伎の歴史からスタート。歌舞伎の語源は「傾き(かぶき)」で、常識にとらわれないアバンギャルドな行動のこと。奇抜な風体を取り入れた新しいかぶき踊りを、1603年に出雲阿国が行ったのが始まりと言われています。出雲阿国は女性で、意外にも歌舞伎は女性から始まったのです。しかし歌舞伎踊りに男性が夢中になってしまい、風紀を乱すと幕府は女性が舞台に立つことを禁じました。その後内容も、踊り中心のショー要素の強いものからストーリー重視になり、男性が女性を演じる女方が生まれ、今につながる歌舞伎の大きな特徴となっていきました。 400年以上さまざまな形で受け継がれる 歌舞伎は大きく分けて、江戸時代からみた歴史物語である「時代物」と、江戸時代当時の写実的なドラマ「世話物」の2つがあります。「この2つは見た目から違います」と梅乃氏は強調します。時代物は色彩豊かで派手な見た目で、世話物は庶民の地味な服装。化粧法も違うのも面白いところです。 明治から昭和初期にかけて、西洋の演劇や文学の影響を受けて生み出された「新歌舞伎」や、昭和中期以降、現代的な舞台技術を駆使した「新作歌舞伎」も作られるようになりました。現在ではアニメ作品とコラボするなど、伝統芸能と新しいジャンルの掛け合わせも多く出てきています。梅寿氏は「新作歌舞伎は難しいけれどゼロから掘り下げる面白さがあります」と話します。「このように400年以上、工夫を凝らしながら人々を魅了し続けてきた歌舞伎は、今なお進化を遂げているのです。」と梅乃氏は続けます。 絵のようにみせるとは? 歌舞伎は、ひとえに「様式美によって表現される演劇」なのです。演技、演出、身体表現などそれぞれに型があり、いかに美しく見せるかを追求する芸術。舞台全体を絵画的な美しさで構成するという概念を、歌舞伎では「絵面(えめん)」と言うのだそうです。 ここでお二人が立ち上がり、実際に様式美の身体表現を実演されました。女方の表現では、胸を張り肩を落とすことで、女性的なシルエットに見せます。また背筋は保ったまま膝を折ることで身長を低く見せます。「この体勢は太ももがパンパンになりますが、こうすることで親子、上司と部下など上下関係も見た目で表せる」と梅乃氏。 さらに大事なのが「斜め45度」の美学です。二人が会話する場面で、お互いが本当に向かい合ってしまっては、観客から見えるのは横顔だけ。それでは演技が劇場に広がっていきません。そのとき45度に体を開くことで大きく表現できるのです。 実演により歌舞伎の魅力を知る 歌舞伎のだいご味である「見得(みえ)」についても実演を交えながらの解説に納得します。梅乃氏は「映像で言うストップモーションやクローズアップ」と例えます。非日常的な動きをすることで、観客の視線を誘導したり、場面を印象付けたりするのです。この見得も、踏み出した足先や、顔の向きの角度は45度が基本です。 「やみくもに手を広げて目をひんむいているわけではないんです。すべての動きに意味があり計算されています」梅寿氏が動きを教え、学生も一緒に見得の動きを体験した一幕もありました。 最後にはお二人による寸劇が披露されました。なんと今回のために書き下ろしてきてくださった特別なものだそうです。傘や刀など小道具も使い、立廻りも入れた贅沢な作品で、学生たちも真剣に見入っていました。 ぜひ歌舞伎を観てみよう 講義後には質疑応答の時間も持たれました。「歌舞伎を始めたきっかけはなんですか?」という質問に、梅乃氏は「小学生のとき歌舞伎を見てすごい世界だと思い、徐々にやってみたいと思うようになり国立劇場の養成所に通いました」と回答。梅寿氏は「私は歌舞伎が好きだったというわけではなく、習い事として日本舞踊をやっていたことがきっかけです。師匠に勧められこの世界に入りました」と梅寿氏。お二人それぞれのきっかけに、学生は興味津々です。 まだ歌舞伎を観たことがないという学生からは「最初に観ると良い作品を教えてください」というリクエストに、梅乃氏は「時代物よりも世話物の方が話の内容も分かりやすいです」と教えてくださいました。「裏方に当たる方も全員男性なのでしょうか」という問いには、「女性の方もたくさん活躍されています。衣裳さんなどは女性の方が多いセクションも。大道具さんなど力仕事にも女性はいます」と女性の活躍にも言及なさいました。 最後に梅乃氏が「ぜひ絵面にも注目して歌舞伎に触れてみてください」と話し、授業は終了しました。歌舞伎俳優による実演を間近で見る素晴らしい機会となりました。 担当教員からのメッセージ 「民俗芸能特講a」の授業履修者は70名を超えています。しかし、歌舞伎、能狂言、人形浄瑠璃といった日本を代表する古典芸能の舞台に自ら足を運ぶ大学生は、ほぼおりません。「伝統文化の継承者は無理でも、学生たちにはよき舞台鑑賞者になってほしい...」こんな話を株式会社生活と舞踊の代表である梅澤暁氏に相談したことがきっかけで、中村梅乃氏をご紹介いただき、本講演会が実現しました。次は劇場の客席で、歌舞伎の様式美「絵面」や「斜め45度の美学」を学生に思い出してほしいです。

誇りを持ってキャリアを積み重ねる。「女性とキャリア形成」の授業で元日本銀行審議委員の政井貴子氏が講演を行いました。

5月16日に、大学共通教育科目「女性とキャリア形成」(担当:文学部国文学科 深澤晶久教授)の授業で、SBI金融経済研究所株式会社の取締役理事長である政井貴子氏をお迎えして講演が行われました。本学の卒業生でもある政井氏は、自身の経験から、学租の思いを受け継ぎ女性活躍の道を実現していく大切さについてお話くださいました。 男女差をなくすことは世界平和につながる? この授業は学生たちが司会進行します。学生に紹介されると、政井氏は「なぜこの授業があるのかについて、私なりに説明していきたいと思います。」と講演を始められました。 まずは「男女共同参画社会基本法」について。日本の男女差別を撤廃するおおもとです。「もっと遡ると国連にたどり着きます」と政井氏。国連は二つの大戦を経て、戦争を二度としないために設立されました。「戦争防止のための組織がなぜ差別撤廃に踏み込んでいるのかと言えば、過去の日本において、男性しか政治や経済などのものごとを決めていなかったことに気付いたからです」と政井氏は話します。人類の半分は女性であり、人種もさまざま。国連は、いろんな立場の人たちが合同で話し合いをしていたら、戦争は起きなかったかもしれないという反省からできた組織なのです。男女が平等に社会で活躍できることが、安定的な経済、そして平和につながるという考えが根底にあります。 完全な男女平等までは道半ば 日本も少しずつ法律を調え、1985年男女共同参画社会基本法を制定。それまで男性に隠れていた女性が、各々自分が幸せだと思う、豊かだと思う生活を選べるように少しずつ変わって行ったのです。ジェンダーギャップ指数を見ても、日本は健康と教育の分野ではほぼ男女格差のないところまできています。「ところが、ここまで平等に育ててきておいて、経済や政治になるとまだまだ」と鋭い一言の通り、経済や政治の分野では男女平等とはいいづらい状況です。 今はあまりギャップを感じていなくても、「女子大を卒業して社会に出たとき、ひょっとしてこれは、と思うことがあるのだろうなと思います」と、政井氏は学生たちに心構えを促しました。あるアンケート調査では、社会において『男性の方が優遇されていると思う』と回答した割合は8割。「性差役割の思い込みギャップは若い世代では減ってきていますが、育休取っている男性同僚のことはあまり仕事をしていないように感じてしまうなど、意識が完全に変わっていない。今は過渡期です」と現状を伝えました。 外資系から公的機関まで 政井氏は本学の英文学科を卒業後、外資系の金融機関に就職。英語を使うのではなく、英語で仕事をするのが当たり前の職場に行きたいと思い外資系に。約20年間外資系の企業で活躍してきました。 日本の慣習やビジネスでの立ち振る舞いが足らない部分と感じ、2007年に現SBI新生銀行に転職。「当時、女性を中途採用で正当に評価してくれた会社は他になかった」と言い、前職から継続してキャリアを積み重ねられたと話しました。2012年に役員に就任。役員になると自分が決められることの幅が広がり、会社や社会に対して一層働きかけることができることを感じ、やりがいを覚えたと話しました。その後、日本銀行の審議委員へ就任。世界に向け、日本を紹介したり政策を伝えたりする場面が増えていき、これからの日本について考えるようになったと言います。 2021年からは現職に。テレビ出演、講演の仕事も増えていきました。「自分が出演するなんて、と思いますが長く仕事しているとそのことに詳しくなっていく。知識を共有することも大事な仕事」と話しました。 創設者の思いを引き継いで活躍して 最後に、本学の創設者・下田歌子の話題も。当時から外国の留学生を受け入れていたことを上げ、「相当革新的なキャリアウーマン」と評します。どうやって出資してもらって学校設立できたのか、どのように帝国婦人協会設立したのか、それがどんなに大変なことか「実際に女性として役員をやってしみじみ思う」と言い、改めてすごい人物だと知ったと話しました。 「彼女は国連ができる前に、国のことを決めるには女性も参画するべきと主張しています。男女差が相当ある時代に女性が自立することの大切さを知っていた。彼女が作った学校のもと学んでいることを誇りに思って、学租の思いを皆さんなりに実現していかれるといいなと思います」と講演を締められました。 極意は分からないことは素直に教えてもらう 授業の最後には質疑応答が行われました。「人生を決める際に自分の軸になっている考えは?」という質問には、「モヤモヤしないかどうか。なんとなく気が進まない、すこしでも引っ掛かることがあると思ったら その直感を基準にしてみる」と回答。 次の質問は「女子大から経済界という男性が多い環境に飛び込んだとき、どのように関わっていったのか」というもの。政井氏は「知らないことは取り繕わないこと。卒業当時は、経済も詳しくなかったので、分からないことは教えてくださいと言う質問魔だった。知らないことを隠さないで聞けることが重要」と話しました。 「女子大に入って良かったことは?」という質問もありました。「共学だったら男子がやっているポジションも、女子大だと女子がやらなくてはいけない。共学だとどうしても女子はアシスト的になっているところも多いですが、女子大だと女子がリーダーシップを取らざるを得ない。そして学校とは失敗しても大丈夫な場所です」と回答しました。女性として活躍するロールモデルの一人として、学生たちに多くの刺激を与えてくださった講演となりました。 担当教員からのメッセージ 本学卒業生として毎年ご登壇いただいている政井貴子様は、外資系の金融機関をご経験の後、日本銀行の政策委員会審議委員を務められた方であり、外資系、国内系、そして政府系と3つの金融機関でのキャリアを歴任されている方は、他に例をみない素晴らしいロールモデルです。 マクロな厳しい視点からのアドバイスもいただけた一方、仕事だけが人生ではないというご自身の経験からのお言葉は学生の心に深く届いたことと思います。この場を借りて厚く御礼申し上げます。